複雑なリズムを体で表現!?インスタグラムでも話題のリトミックのレッスンとは

――先生のインスタグラムにはリトミックのレッスンの様子が投稿されていて、すごくたくさん再生されていますよね! これはどんなレッスンなのでしょうか?

向井さん:この動画は世界中で476万回も再生されていて、コメントも本当にたくさんいただいて、私もびっくりしています。これは2.3歳児さんのリトミックのレッスンの1コマで、色のついたボードの上を歩いているものですね。小さいボードは弱く、大きいボードは強く、フープ(輪っか)は元気にジャンプしています。子どもたちが「次はこの大きさだな」と反応しながら歩くのに合わせて、私は動きにぴったりの音楽をつけています。「この曲の楽譜はありますか?」とコメントもいただくんですが、これは動きに合わせて即興で演奏しているので楽譜はなくて、その時だけの曲なんです。

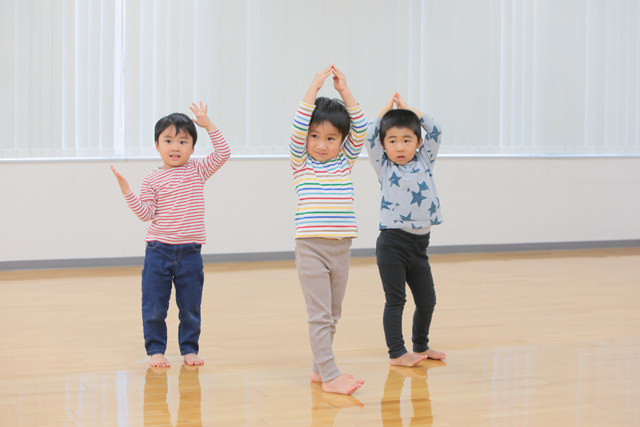

同じボードを使ったレッスンでも、年長さんになるとかなり複雑になります。大きなボードが四分音符、小さなボードが八分音符を表していて、それを組み合わせたリズムパターンを歩いている動画ですね。

3拍子のリズムで道を作り、その上をステップしていくのですが、ひとりの子は1小節遅れてスタートします。ふたつのリズムを同時に感じながら、拍子に合わせてステップしていくというのはかなり難しいですが、それまでの体験を積み重ねているので、こんなにさらりとできてしまうんです。

これらのレッスンは子どもの年齢の発達の特性に合わせていて、子どもたちが自由に表現できるので、自然に「こんなふうに表現したい」という気持ちが出てくるんです。なので、子どもたちは「もっとやりたい!」ということばかりで、全然飽きないですね。

「リトミック」って聞いたことはあるけど、何をするの?

――そもそもリトミックって、どんなものですか?

向井さん:すごく簡単にいうと、音楽を頭で学ぶのではなく、音楽と触れ合いながら、体を通して経験していくものがリトミックです。もともとはスイスで生まれた音楽教育法で、音楽で必要な音やリズム、ビート、拍子のような感覚を身体に蓄積させていくというものです。基本的な音楽力を伸ばすだけではなく、身体的、感覚的、知的にもこれから受けるさまざまな教育を吸収し、成長できるよう、子どもの持つ潜在的な基礎能力の発達を促します。

日本では、『窓ぎわのトットちゃん』の黒柳徹子さんの恩師である小林宗作先生が日本で本格的にリトミックを取り入れたところから広がりました。その後、板野平先生、岩崎光弘先生といった多くの先生方により、日本の子どもに合う教育カリキュラムを開発したところが、私の所属しているリトミック研究センターです。全国にたくさんの教室があります。

――お遊戯とは違うのですか?

向井さん:リトミックって、一見すると「音楽遊び」のようにも見えるんですよね。ですが、お遊戯やダンスとはまったく違います。まず、リトミックでは決められた振り付けを練習するということはありません。先生が弾くピアノも、決まった楽譜通りではなく、即興演奏で行います。毎回同じ動きをするのではないので、子どもたちはいつも集中していなければならないんです。

最も大きな違いは、活動を通した「ねらい」があることです。まずは音楽教育としてのねらいですね。リトミックで行うさまざまな活動を通してビート(拍)や拍子を感じる力、強弱、基本的な音感など、音楽的な能力を刺激します。そして、人間教育としての側面もあるのがリトミックの特徴でもあります。リトミック研究センターでは、集中力や注意力、想像力、創造力、表現力、思考力という6つの力、また協調性や社会性といった、いわゆる非認知能力といわれるようなものを培うようなレッスンをしています。

――具体的にはどんなことをするのですか?

向井さん:たとえばリトミックのねらいの中に、「即時反応」というものがあるんです。これは言葉の通り、音に反応して動きで表現する方法です。わかりやすいものでいうとピアノの音に合わせて歩いているときに、急に音を止めたりするんですね。そうすると、子どもたちは音をしっかり聴いていてパッと動きを止めます。これって簡単そうに見えるかもしれませんが、集中してピアノの音を聴いていないとできないことなんです。どのタイミングで音が止まるかわからないというワクワク感もあり、子どもたちにとっては楽しいものですが、脳も体もしっかり働かせているんですよね。

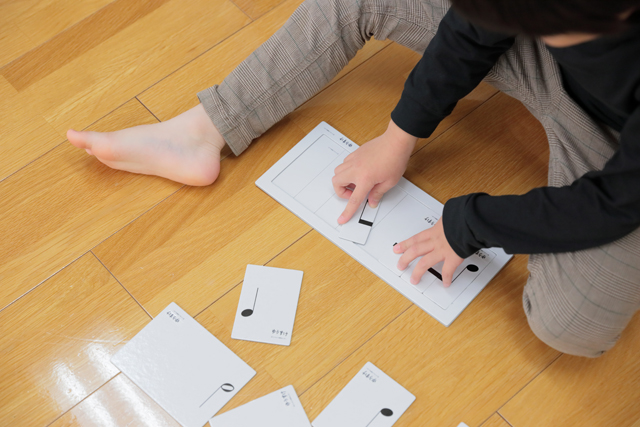

リトミック研究センターでは、どの年齢のレッスンでも体を動かす活動と、座って静かに行うような活動を組み合わせています。たとえば年中さんのレッスンなら、音階をハンドサインという動きをつけて歌ったり、ピアノで弾いた音に合わせてステップをしたりという活動や、3拍子4拍子のような拍子を聴き分けてお友達と手合わせをしたり、ボールをついたりします。年中さんくらいになると、リズムを組み合わせて複雑な動きもできるようになります。これらが体を動かす活動ですね。

座って行う活動としては、モンテッソーリ教育を取り入れた活動や、楽譜を読んだり、書いたりといったソルフェージュ的なレッスンをしています。

――リトミックは何歳くらいからはじめるのがよいのでしょうか?

向井さん:リトミック研究センターの教室では生後6ヶ月からのレッスンがあります。赤ちゃんでもおうちの人と一緒にリトミックをたくさん体験できるんですよ。例えば、赤ちゃんを膝に乗せてあげて、音楽に合わせて揺らしてあげたり、途中で止めてみたり。こういったベーシックな活動は、おうちでも取り入れられるのでおすすめです。

ピアノや楽器の演奏にもリトミックの力が大きな支えに!

――リトミックの経験は、楽器を演奏する上でも役に立つのでしょうか?

向井さん:私はピアノのレッスンもしていますが、リトミックをやってきた子たちは、すでに体で音楽そのものを経験しているので、体の中にリズムや音、拍子というものが入っていて、それらがつながっているんですよね。ピアノを習う前に、もう「音楽家」になっているんです。なので、ピアノの前に座ると、自分が表現したかったものを、自然に弾くことができます。

私と一緒に即興演奏をすることもあるのですが、ピアノをはじめたばかりの子でも、ちゃんと音楽になっていて、曲が終わるところも私とぴったり息が合うんです。そういうセンスみたいなものがリトミックによって身についているのだと思います。「ここは内緒話みたいに弾こうね」とか、「元気に歩いているように」と伝えると、すぐに理解して演奏で表現できるのが強みだと思います。

ピアノを習いはじめると、楽譜や指番号を読んだり、鍵盤の場所を覚えたりといろいろやらなくてはいけないことがありますが、そのあたりもリトミックでは習得しているのでスムーズですね。年中さんで、ピアノをはじめてから1週間で、渡した教則本を1冊弾いてきた子もいます。最初にご紹介した動画のように同時に違うリズムで動く体験もたくさんしているので、ピアノの「右手と左手で別々の動きをする」こともとても上手です。弾き語りしてくれる子もいるんですよ。

――ピアノ以外の楽器に進む子もいますか?

向井さん:もちろんです。弦楽器や管楽器も自分の体を使って演奏する楽器なので、リトミックで培った音楽的な感覚や身体感覚はとても支えになると思います。

楽器を演奏される方はわかるかと思いますが、楽器って、ただ楽譜に書いてある音符を鳴らすだけでは音楽にはならないんですよね。リトミックで大切にしている強弱やフレーズ感などのニュアンスを表現する力は、楽器演奏には欠かせないものです。リトミックのレッスン自体も小学生まで続けている子もたくさんいますよ。

――ありがとうございました!

リトミックは「子どもの中にある可能性のコップを大きくしてあげられる」のだという向井さん。それが将来にわたっていろいろなものを吸収する土台になるのだといいます。興味のある方はお子さんと一緒にレッスンを見学してみてはいかがでしょうか。

お話をうかがったのは

リトミック研究センター初代会長岩崎光弘が主宰する「リトミック音楽学院」(千葉県市川市)にて指導実習を重ねたのち、「白菊幼稚園」(千葉県市川市)、「横浜さくら幼稚園」(横浜市青葉区)にてリトミック専任講師を歴任。

現在は東京校付属リトミック教室、主宰する認定教室「MUSAリトミック音楽教室」にて子ども達のリトミック指導をするとともに、本部研究室主任として後進の指導、リトミック指導法の研究・開発に携わっている。

リトミック研究センターHP

向井育子インスタグラム @rhythmmusa

こちらの記事もおすすめ

取材・文/平丸真梨子

トップ画像提供/リトミック研究センター