目次

まずは口の中の観察から

仕上げ磨きは親が子どもに対して一方的に行うのではなく、お互いに息の合ったコンビネーションが大切です。

仕上げ磨きは「歯磨きをしようね」「お口の中を見せてね」といった声かけから始まります。子どもが口を開けたら、歯と歯ぐき、食渣(しょくさ:食べかす)の付着具合をまずチェックしましょう。

もし、歯ぐきが腫れていたら歯ブラシを当てると痛みを伴いますから、その部分は当てないようにすることが大切です。また、食渣が歯の間に詰まっていれば、その部分は重点的に磨く必要があります。

このように口の中の状態を正しく把握した上で、その状況に応じた仕上げ磨きをすることが重要です。

乳児であれば、仕上げ磨きは保護者の膝上に寝かせて磨く姿勢が基本ですが、寝転ぶことで口の中の事前チェックもしやすくなります。また、丁寧に磨くためにも、頭が動きにくいようにしっかり固定することが大切です。

口の中をまったく確認せずに、いきなり歯ブラシを入れることはしないでくださいね。

▼関連記事はこちら

前歯は表裏、奥歯はさらに噛む面も

仕上げ磨きを嫌がる子どもは少なくないですから、できるだけ効率的に短時間ですませるに越したことはありません。そのためには、歯ブラシの動きを可能な限り簡素化することが大切です。

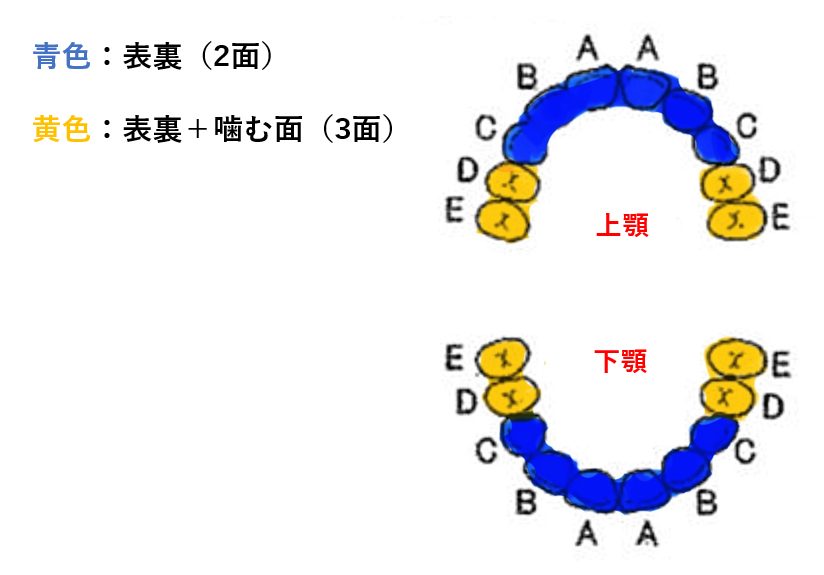

図1のように前歯(上下6本ずつ)は表面と裏面を磨きましょう。奥歯はさらに噛む面も磨くようにしてください。表面から噛む面、裏面の順で磨くと磨きやすいと思います。

歯ブラシは歯を1~2本ずつ磨く気持ちで小刻みに動かし、優しく軽い力で歯間も丁寧に毛先を当ててください。特に奥歯の溝は虫歯になりやすく入念に磨くことが重要で、歯間はデンタルフロスを通して清掃しましょう。

図1は乳歯20本のみですが、この奥に6歳頃から第一大臼歯、12歳頃から第二大臼歯が生えてきます。乳歯・永久歯に関係なく、上下6本ずつの前歯は表裏の2面、それ以外の奥歯はすべて3面を磨くようにしてください。

利き手に歯ブラシを持ち、反対の手の指で子どもの口唇や頬を排除しながら歯ブラシを入れやすくするのがコツです。

ポイント磨きにタフトブラシを活用しよう

子どもの歯(特に乳歯や生えたばかりの永久歯)は大人の歯に比べて石灰化度が低くて虫歯になりやすいのに加え、磨き残しの歯垢(プラーク)によって容易に歯ぐきに炎症(腫れや痛みなど)が生じます。

仕上げ磨きで子どもが「痛い」というときは、虫歯よりも歯ぐきの痛みのほうが多いです。痛がると、それ以上磨けなくなり、さらに歯垢がたまって…という悪循環に陥ります。

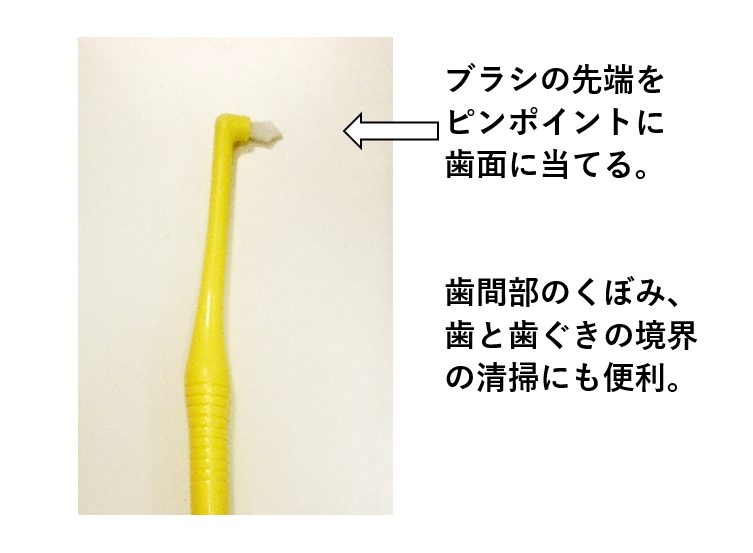

炎症を起こしている歯ぐきに近い歯面を磨くのは、通常の子ども用歯ブラシや仕上げ磨き用歯ブラシでは難しいため、タフトブラシを活用しましょう(図2)。

写真のように先端がとがった形状をしているため、磨きたい場所をピンポイントで清掃できるので大変便利です。

歯ぐきが炎症を起こした歯だけでなく、隣に歯がない孤立歯や、次に述べる「虫歯の好発部位」のクリーニングにも活用できます。

虫歯の「好発部位」を知ろう

「仕上げ磨きで磨き残しやすい箇所」=「虫歯リスクが高い箇所」です。虫歯が特にできやすい部位を虫歯の「好発部位(こうはつぶい)」と呼び、奥歯の溝や歯間などをご存じの方も多いでしょう。

3歳未満の乳幼児では、上顎前歯の裏側を中心に虫歯が多発することがあり、哺乳との関連から「哺乳びんう蝕」と呼ばれます。

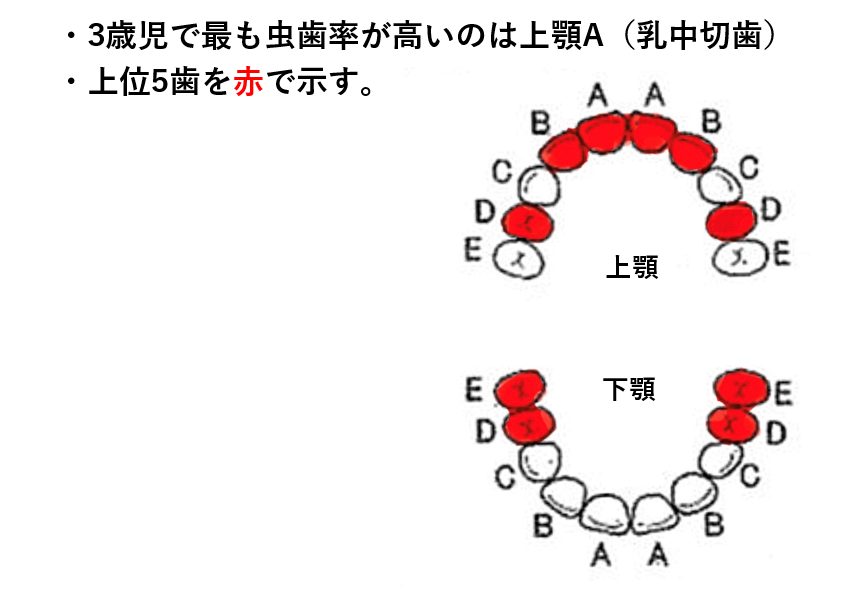

一方、1997年に東京歯科大学・小児歯科の研究グループが報告した内容によると、3歳児の虫歯の部位別頻度では、上顎の前歯を筆頭に下顎奥歯などが高割合になることが明らかになりました(図3)。

好発部位は特に磨き残しがたまりやすいため、意識して丁寧に磨きましょう。

ところで、見やすくて磨きやすいはずの上顎前歯が最も高確率で虫歯に罹患していることに疑問を感じませんか? そこが、仕上げ磨きの意外な落とし穴なのです。

上唇小帯に気を付けて

上顎の前歯の仕上げ磨きをしているときに、子どもがイヤイヤと首を振って、なかなか磨かせてくれないことって経験ありませんか?

これはもしかしたら、「上唇小帯」を痛めつけていた可能性があるかもしれません。

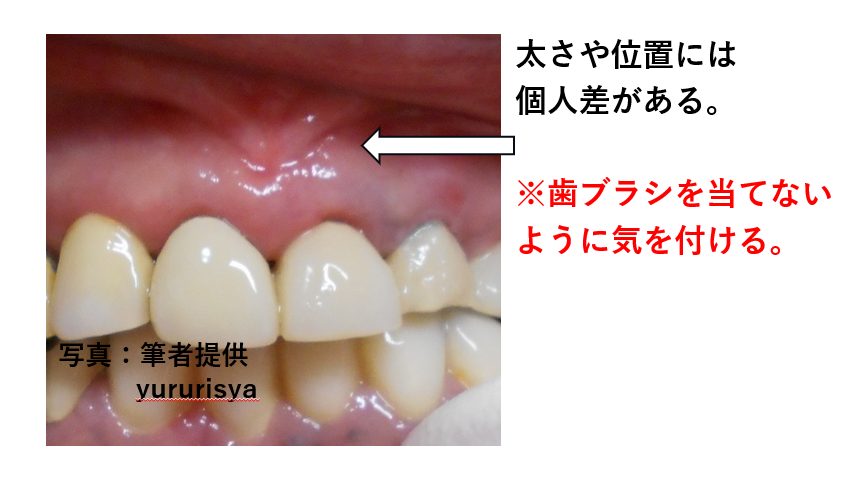

一度、自分や子どもの上口唇をめくってみてください。上顎前歯のすぐ上部に、歯ぐきと口唇をつなぐスジがあるのが分かると思います。これが上唇小帯です(図4)。

子どもだけでなく大人にもありますが、特に口が小さな子どもでは歯ブラシの毛先が触れやすく、小帯自体が繊細なので、強い力が加わった場合は痛みを感じたり、切れて出血したりすることがあります。

小帯の位置や長さ、太さは個人差が大きいため、その状態をあらかじめ確認した上で、唇に指を添えて少し持ち上げ、小帯を保護しながら仕上げ磨きする工夫が大切です。

一度でも痛い思いをしてしまうと歯磨き嫌いにつながりますから、小帯に触れないように注意して慎重に磨きましょう。

磨く順番を決めることが大切

仕上げ磨きで歯を磨いていく順番として「必ずココから磨きましょう」というルール、正しい順番はありません。磨きやすいところから磨いてもいいですし、逆に磨きにくいところから始めてもかまいません。

しかし、スタート地点は人それぞれでも、その後はただ闇雲に歯ブラシを当てるのではなく、磨く順番は決めておきましょう。

たとえば、毎日同じコースで街中を散歩していると、新しいお店ができていれば気がつきやすいと思いませんか? 歯磨きも同様で、毎回同じ順番で磨いていれば、「あれ? 昨日はこの奥歯に穴は開いていなかったはず…」「ここの歯ぐきは赤かった?」のように、ちょっとした変化に気がつきやすくなります。

また、「ここ、磨いたっけ?」という“磨き忘れ”は歯垢の磨き残しにつながり、虫歯リスクが上がります。しかし、同じ順番で磨けば、磨き忘れを防止しやすくなります。

磨く順番の例として、顔を正面から見て「コ」の字を描くように、右上奥→上前→左上奥→左下奥→下前→右下奥という順番で磨けば、最短距離で全歯を磨くことができます。

虫歯は早期発見・早期対応が基本です。早めに歯や歯ぐきの異常に気がついたら、速やかに歯科医院を受診しましょう。

仕上げ磨きは、成長に合わせて臨機応変に

2024年度の「学校保健統計調査」によると、幼稚園から高校までの全段階で虫歯罹患率が過去最少となり、小学校・高校は4割を、幼稚園・中学校は3割を下回りました。

文部科学省はその要因に、歯磨き指導など学校での歯科保健活動の成果や、各家庭で歯の健康に対する意識が高まったことなどを挙げましたが、仕上げ磨きする保護者の意識やスキルアップも関連すると推測されます。

しかし、どれだけ意識や技術が向上しても、歯が生えかわる時期(交換期)の仕上げ磨きは一筋縄ではいきません。何しろ歯が続々と生えかわり、それに伴い歯がグラついたり腫れや痛みが出たり…口の中が劇的な変化を遂げるこの時期の仕上げ磨きは、誰しもが苦労すると思います。(関連記事はこちら≪)

もちろん歯の状態だけでなく、子どもの性格や好き嫌いも千差万別で、仕上げ磨きをまったくできないケースもあるでしょう。これまで述べた仕上げ磨きの基本を参考にしつつ、子どもの成長や口の状態に合わせながら臨機応変に磨くことが重要です。

子ども自身による自立した歯磨きへうまく導くことができるように、仕上げ磨きを効果的に行ってくださいね。

こちらの記事もチェック

記事執筆

島谷浩幸

参考資料:

・米津卓郎ほか:口腔衛生指導下における低年齢児の齲蝕罹患状態について,10年前と現在の比較.小歯誌35;209,1997.

・島谷浩幸:頼れる歯医者さんの長生き歯磨き.わかさ出版,2019.

・文部科学省:令和5年度学校保健統計調査結果の概要.2024.