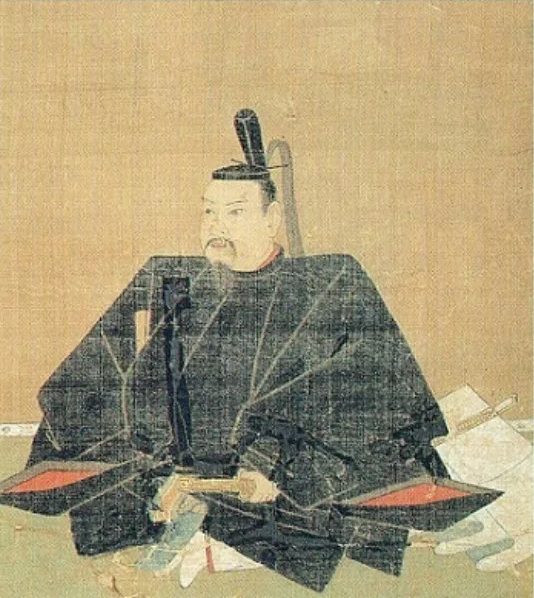

織田信長に引き立てられた前田利家

前田利家の前半生は、主人である織田信長と深い関わりがあります。信長に従っていた青年時代から、一転して浪人生活を送り再び武将として活躍するようになるまでを見ていきます。

織田信長のうつけ仲間だった青年時代

前田利家(まえだ・としいえ)は、1538(天文7)年に尾張国(現在の愛知県辺り)の荒子城主・前田利春(としはる)の息子として生まれます。

幼いときから織田信長(おだのぶなが)に仕え、青年期も「うつけ」と呼ばれた信長の下にいました。けんかっ早い性格で、長い槍(やり)を持ち歩いていたことから町の人たちには恐れられていたようです。

信長からの信頼が厚く、重用されて戦でもたびたび功績を残しています。しかし、23歳ごろに信長の怒りを買って、突然追放されてしまいました。

原因は、利家の大事な笄(こうがい:武士の髪を整える道具)を盗まれて、信長の身の回りの世話などをしていた同朋衆(どうぼうしゅう)を無断で斬り殺したからといわれますが、はっきりしたことは分かっていません。

槍の名手として数々の戦功を上げる

利家は信長の怒りを解くために「桶狭間の戦い(おけはざまのたたかい)」「森部の戦い」に無断で参加し手柄を立てます。

織田信長が今川義元(いまがわよしもと)と争ったのが「桶狭間の戦い」で、斎藤義龍(さいとうよしたつ)と争ったのが「森部の戦い」です。

浪人時代には、今まで仲間だった人間が利家から次々に去りましたが、柴田勝家(しばたかついえ)や豊臣秀吉(とよとみひでよし)は数少ない味方だったようです。

信長に許された後、利家は前田家の家督を継ぎます。「金ケ崎の戦い」「姉川の戦い」でも活躍して「日本無双の槍」と呼ばれるほどになりました。

柴田勝家の府中三人衆になる

1574(天正2)年から、利家は柴田勝家の与力(よりき)として北陸方面で戦うようになります。

翌年には越前の一向一揆を平定し、佐々成政(さっさなりまさ)、不破光治(ふわみつはる)とともに「府中三人衆」として、越前府中(現在の福井県北東部辺り)の10万石を治めました。

利家は信長から勝家に派遣された立場で、勝家の直接の家来ではありませんでしたが、織田家の大先輩として勝家を「おやじ様」と呼び慕っていたようです。

利家は信長から勝家に派遣された立場で、勝家の直接の家来ではありませんでしたが、織田家の大先輩として勝家を「おやじ様」と呼び慕っていたようです。利家は信長から勝家に派遣された立場で、勝家の直接の家来ではありませんでしたが、織田家の大先輩として勝家を「おやじ様」と呼び慕っていたようです。

▼柴田勝家についてはこちら

豊臣秀吉とはどんな関係?

前田利家と豊臣秀吉の間には、若い頃から付き合いがありました。関係を変え敵味方になりながらも、やがて五大老として秀吉の嫡子・秀頼の後見になるまでのふたりの関係性を紹介します。

信長の下にいた頃から親しい付き合い

利家と豊臣秀吉は、若いときから一緒に織田信長に仕えていました。利家は幼名が犬千代だったので「お犬」、秀吉は「猿」と呼ばれて信長にかわいがられていたそうです。

利家は22歳ごろに、10歳下の「まつ」と結婚しています。まつは利家と仲の良い夫婦で、持ち前の利発さによって前田家を支えました。

この頃の利家は清洲(きよす)城下に住み、近所に住む秀吉とは年齢が近いこともあって家族ぐるみで付き合うほど仲が良かったといわれます。子どものいない秀吉夫婦は、後に利家の四女・豪姫を養子にしています。

柴田勝家と豊臣秀吉の間で悩む利家

1582(天正10)年に本能寺の変で織田信長が亡くなった後、柴田勝家と豊臣秀吉は織田家の後継を巡って争いました。

利家は親しい2人の板挟みで悩みながらも、1582(天正10)年6月27日の清洲会議では勝家側の与力として参加し、会議の後も秀吉側と和議の交渉をしています。

この後も、共に長く戦い尊敬する上司である柴田勝家と、家族ぐるみで付き合うほど親しかった豊臣秀吉の対立は続き、利家と前田家にとって苦しい選択を迫られることになります。

賤ケ岳の戦いで秀吉側に下った真相は?

清洲会議の後、柴田勝家と豊臣秀吉の仲は再び悪化し、ついに「賤ケ岳の戦い(しずがたけのたたかい)」でぶつかります。戦いは柴田勝家の敗北で終わり、秀吉の天下統一の基礎となりました。

勝家側が負けたきっかけにはさまざまな説があるものの、戦いの最中に利家が降伏し、その後秀吉に重用されたことから「利家裏切り説」が根強く存在します。

一方、利家も少なくない被害を出していることから、秀吉が自分の政治的思惑のために利家を厚遇しただけという指摘もあります。

石川県金沢城調査研究所の所員・大西泰正氏によれば、秀吉が中国地方の毛利(もうり)を抑えるため、秀吉の養女で利家の四女でもあった豪姫を、宇喜多秀家(うきた・ひでいえ)に嫁がせたのは注目すべき点です。

この縁談を壊さないためにも、秀吉は利家を味方にしておく必要があったとも考えられるためです。いずれにせよ賤ケ岳の戦い以降、利家は秀吉の配下として活躍していくことになります。

この縁談を壊さないためにも、秀吉は利家を味方にしておく必要があったとも考えられるためです。いずれにせよ賤ケ岳の戦い以降、利家は秀吉の配下として活躍していくことになります。

参考:秀吉が「賤ケ岳」で敵対した前田利家を許した理由|小学館サライ

秀吉の配下として加賀の大名そして五大老へ

秀吉に従った後、利家は加賀(現在の石川県南部辺り)を与えられます。さらに1584(天正12)年の「小牧・長久手の戦い(こまきながくてのたたかい)」によって、越中と能登も支配下に置くことになり後の加賀藩の基礎をつくります。

1598(慶長3年)年4月には息子の利長に家督を譲ったものの、秀吉によって五大老に任じられた上、幼い秀頼の後見も頼まれたため隠居はできませんでした。

そして、秀吉が亡くなった後に勢力を拡大していた家康を抑え、五大老の一人として豊臣家をもり立てていく途中、1599(慶長4)年のうるう3月3日に62歳で亡くなります。

信長と秀吉に信頼された前田利家

前田利家は若い頃から織田信長に引き立てられ、信長が亡くなった後は豊臣秀吉に仕えた武将です。数々の武功を立てて出世し、槍の名手という評判や加賀藩の礎を築いたことでも有名です。

その実直さと忠誠心から上司に厚く信頼されていましたが、柴田勝家と秀吉の板挟みになったときは悩み続け「利家裏切り説」もささやかれてきました。

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』では、利家と秀吉の関係、そして秀吉の天下統一のターニングポイントとなった「賤ケ岳の戦い」がどのように描かれるのかが見どころの一つです。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部

参考:日本国語大辞典(小学館)、日本の歴史 年表事典 (小学館)