目次

子どもの自発的な学びを重視するスクールを作りたかった

東京・表参道にある「GIFT School」は、幼児から中学生までを対象とした少人数のフリースクールで、現在は5歳から12歳の子どもが通っています。

――「GIFT School」を開校したきっかけを教えてください。

富田さん:元々は異なる業種の仕事をしていましたが、子どもが生まれてから子どもを通わせたいと思える幼稚園、小学校がないと思ったのがきっかけでした。

いろいろな育児書を読むようになり、「児童中心主義」という教育において子どもの自発的な学びを重視する考えを知り、そういう視点を持って園を見てみると、全然違うじゃないかと感じたんです。

――どんなところに違和感を感じましたか?

富田さん:たとえば、園の壁に飾られた子どものアート作品が、どれも同じような作品だったり。一時期、子どもをプリスクールに通わせていたとき、保護者が見られるカメラでアートの授業を見ていると、道具は絵の具が2つと、切られた紙とスタンプが1種類で、子どもたちはそれだけを使って単調な作業をしていて。創造性がなく、これがアートなのかな?って。

そんな時に「レッジョ・エミリア教育(イタリアの都市レッジョ・エミリア発祥の、子どもが主体的に活動し、それぞれの個性を引き出すことを大切にした教育方法)」の園を見に行ったら、そこがものすごく素敵だったんです。その園は環境も素晴らしく、自分だったらどっちで過ごしたいかなと思ったら、絶対こっちだと思って。

ただ、いきなり作ろうにも当然すぐには作れないので、準備を進める間に子どもはどんどん大きくなって、今は小学生に。現在はうちのスクールに通っています。

――幼児だけでなく小学生、中学生まで対象にしたのはなぜですか?

富田さん:最初は幼児を対象にしたスクールをやりたかったんです。でも幼児教育よりも小学校を選ぶときのほうがはるかに選択肢が少なく、さらにその先の中学校も課題がたくさんあると気づき、幼・小・中学校を対象としたスクールにしました。

生徒たちは最初からこのスクールを選択して通っているお子さんもいますし、一方で、ほかの学校で不登校になり、こちらに通うようになった子どもたちもいます。

自分が幸せに生きていくための力を養い、社会にも幸せを還元する人になってほしい

――スクールの理念を教えてください。

富田さん:スクールを作る前に国内外のさまざまな学校を見に行き、いろいろな方とお話をしたり本を読んだりするなかで、大事なことってなんだろうと考えていくと、究極はやっぱり自己実現というか、自分が幸せに生きていくための力、そして1人で生きていくわけではないので、社会との繋がりや、社会にも幸せを還元することが大事なポイントだと思いました。

”クリエイティビティとコミュニティ”と言っているんですが、”クリエイティビティ”は、たとえばいろいろなことを実現したり、問題を解決したりすること。そして同じように”コミュニティ”も大事にしようという理念を掲げています。スクールを運営するなかで感じたことは都度反映し、常に進化を続けています。

「GIFT School」が大切にしていること

- Self Awareness(自己認識)

- Compassion(共感)

- Diversity(多様性)

- Equity(公正性)

- Sustainability(持続可能性)

大事なのは英語よりも国語力!社会や理科ではプロジェクト型の授業を実践

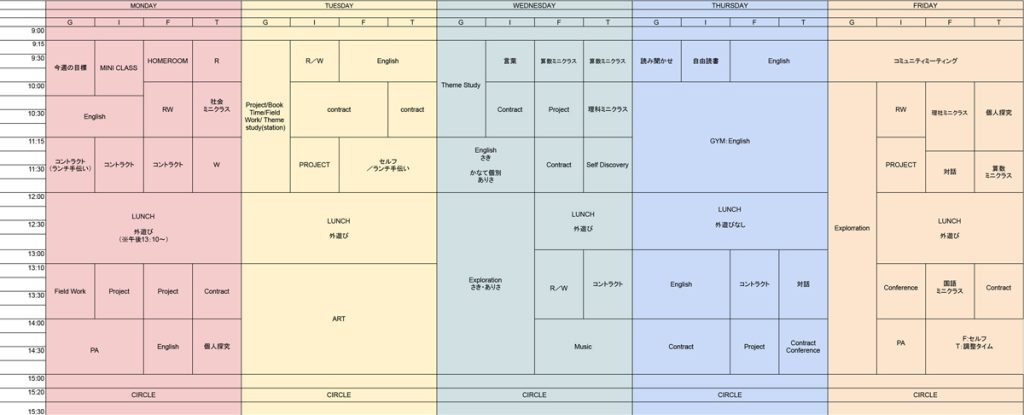

――時間割を拝見するとしっかりカリキュラムが組まれているんですね。

富田さん:小学校は学習指導要領の7割ぐらいの履修を目指していて、国語、算数に関しては子どもにもよりますが100%を目指しています。現在中学生の年齢の子は在籍していないので思案中ですが、中学生になったら学習指導要領の5割ぐらいにして、そのぶん自分でカリキュラムを作っていってもいいのかなと考えているところです。

――英語教育にも力を入れていますか?

富田さん:幼児グループはバイリンガル教育ですが、1年生からは思考言語は日本語ベースで学んでいます。いわゆる英語の授業がありますし、母語が英語の子もいますが、それでも英語を使う機会は公立の学校よりちょっと多い程度だと思います。

それには理由があって、学童期(または中学生頃まで)は国語力がすごく大事だと考えているからなんです。

言語感覚が優れていて問題のない子もいますが、幼児期に英語で育ててしまったために、就学の時点で日本語が遅れてしまうこともあります。そこからせーの!で(小学校の)ほかの子たちと一緒にやっていくのはしんどいというケースもよく聞きます。保護者の想いはもちろん大事なんですけど、この子はどうなのか、というのをちゃんと見ることも重要です。

――実際に国語力が育ってないと感じることはありますか?

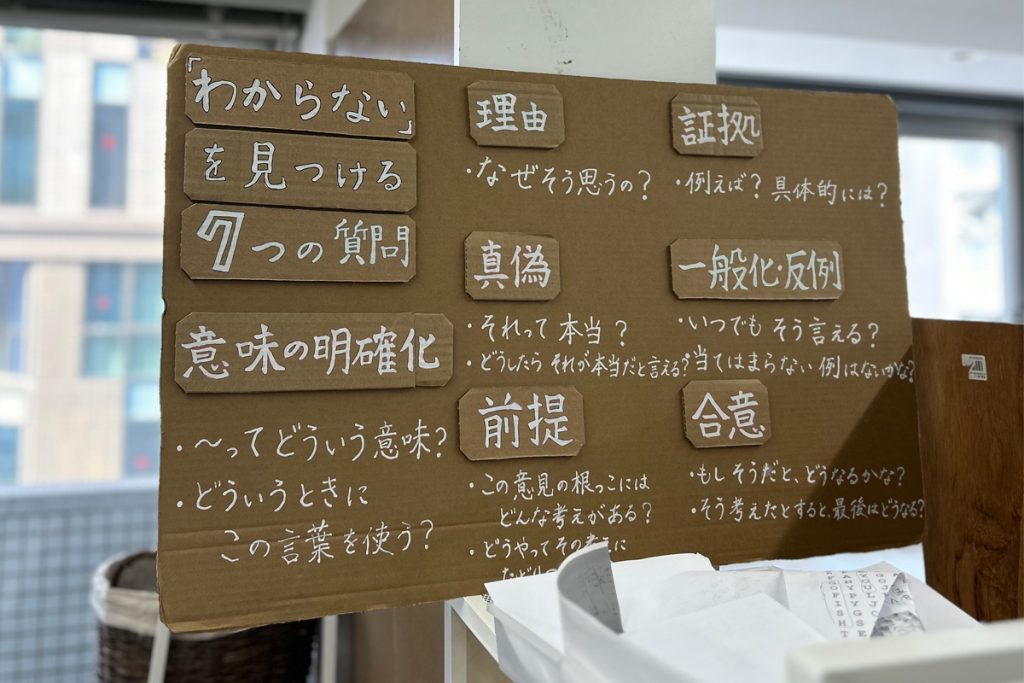

富田さん:たとえば哲学対話という時間があるのですが、自分の想いや考えを言語で捉えることが難しい場面があります。みんな感覚がすごくいい子たちなんですが、それができないと、そこからさらに想いや考えを深めていくことができないと感じます。思考するには国語力、言語力が必要。それを相手に伝えるときも、同じように必要です。

富田さん:小学校の段階では保護者との会話もすごく大事ですよね。英語のスクールで育てたとして、周りの環境も英語だったらいいけど、家に帰ってからも深めることができないと、英語の広がりもなくなってしまいます。たとえばサメに興味を持ったとしても、日本では英語の子ども向けの本がなかなか見つかりにくい現状もあります。

当初は僕も英語に力を入れようと思っていましたが、いろいろなことを総合的に考えて違うなと。今の方針としてはこのように考えています。

――国語力を伸ばすカリキュラムはありますか?

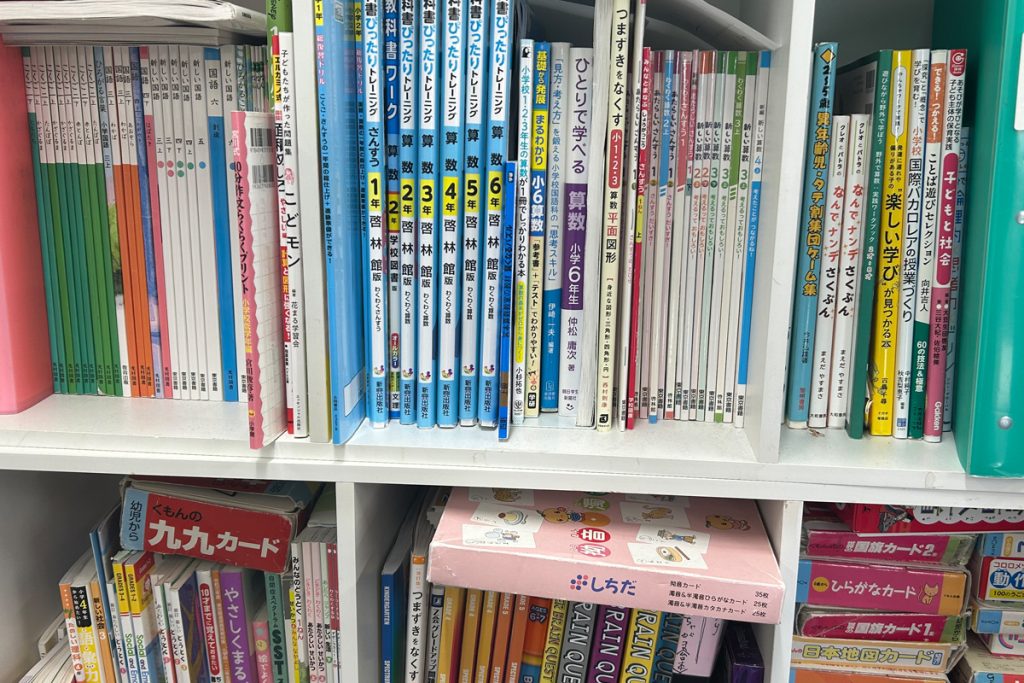

富田さん:国語は唯一、教科書を多く使っています。国語の授業のほか、日本語で行う「reading・writing/読む・書く」という授業も設けています。読書にも力を入れていて、スクールに常に本を置いたり、近隣の図書館へも幼い頃から出向き、2週間に1回くらい借りてきて読んだりしていますね。

国語とは違い、算数は市販の教材を用意することが多いです。

社会や理科はプロジェクト型の授業

富田さん:社会や理科はプロジェクト・概念型探究という学習を取り入れていて、逆に一切教科書を使わず、自分たちで都度図書館に探しに行ったり、こちらで教材を用意したりしています。調べたことを右から左に移すのではなくて、自分なりの解釈を加えて表現することで理解を深めています。

この学習では、テーマに合った場所に見学に行くことも。1,2年生が「働き」というテーマを学んでいた際は、たとえば風とか物理的な力の”働き”、あとはその人の”働き”。仕事ではなくて、どういう役割、働きを果たしているかを学ぶため、気になった人にインタビューにも行きました。

給食は教室の一角で調理!子どもたちも当番制でお手伝い

給食は教室の一角にあるオープンキッチンで作っていました。調理を任されているのは、子どもたちから「師匠」と呼ばれている寺本さんと、その日当番を任された子どもたち。この日も手際よくご飯を作る音と、いいニオイが教室全体に広がっていました。

――ランチの手伝いは当番制ですか?

富田さん:月火木曜がここでランチを作っていて、水金曜はお弁当なんです。そこで月曜日と火曜日は2人くらいずつお手伝いをしてもらっています。

――好き嫌いがある子どもたちにはどんな風に声掛けをしていますか?

富田さん:自分の分は自分で盛りつけるので、どうしても嫌いなものを避ける子が出てきます。そういうときは「苦手なものも1日1つはチャレンジしてみよう」と声をかけています。

すべてはここが安心安全でいられる場で、信頼関係があるということが前提ですが、「それしか食べないの?」などチクチク言うこともあります。「食べなくていいよ」と放っておくのではなくて、働きかけをするようにしているんです。食べられないことに対して、罰を与えることはしないけど、それってどうなのかなって考えることはしてほしいなと。

富田さん:とはいえ、自分で作ると食べるようになるので、みんなランチが好きです。味噌も自分たちで作った味噌だし、醤油も自分たちで作った醤油。お米も田植えに行って収穫したものを食べていたこともあります。知識を詰め込むだけじゃなく、学校生活で体験するすべてをカリキュラムととらえ、こういった暮らしの中の学びも積極的に行っています。

遠足の登山では誰も登頂できないことも!登れず揉める、揉まれることも学びに

――学校行事はありますか?

富田さん:いわゆる成績をつけるテストはやっていませんが、その代わり年に2回、保護者を招いてプロジェクトを発表する機会があります。それをモチベーションにみんな取り組んでいますね。

そのほかにも年に2回、アドベンチャープログラムも実施しています。2024年度は春に、埼玉・奥武蔵と東京・奥多摩の境界にある棒ノ折山(標高969m)に登山に行きました。これが超ハードで、誰も登頂できなかったんです。

――登れないこともあるんですね。

富田さん: アドベンチャー教育で有名な「軽井沢風越学園」の先生が入ってくださっているんですが、一般的な遠足のように、「大人が全部企画して、みんなを登頂させることに何の意味があるんだ」っていう考え方があって。

この登山では、基本的に危険なこと以外は大人は一切口出しをしません。いくつかのグループに分かれて行動しましたが、「絶対登頂したいチーム」でも残り2キロぐらいでタイムアップになっちゃったんです。ものすごい悔しがって、グループ内の元気な子とちょっとしんどかった子でちょっと揉めたりとか…それも経験ですよね。秋には2泊でキャンプにも行っています。

幼児クラスの金曜日のカリキュラムは1日を通して「exploration(探検)」。自慢のスクールバスに乗って、海や山にお出かけします。

――先生方が子どもたちへの対応について気を付けていることはありますか?

富田さん:フリースクールのスタッフは怒らないというイメージがあるようですが、ここでは叱るということはします。もちろん理不尽に叱ることはしませんが、受け入れることと受け止めることは違うよねという話もします。相手の言葉は受け止めるけど、全部言いなりになって受け入れるわけではないよということです。

――今、 叱らないが子どもを苦しめるという話もありますよね。

富田さん:自分の思い通りにいかないことってたくさんあると思うんですよね。当たり前ですけど、これだけの少人数でもみんなが同じなんて絶対ない。誰かと意見が合わないことは絶対に出てくるので、そこにちゃんと目を向けないと、あとあと良くないだろうなってと思います。

――ここは特に異年齢で過ごしていますが、揉めごとなどが起きた際はどんなふうに対応していますか?

富田さん:明らかに力関係が違ったり、危険があったりする場合は、もちろんすぐ止めるなど介入します。言葉にするのが苦手な子や、特性がある子もいますし、そういう時には交通整理みたいなお手伝いはすることはありますね。

でも、なかったことにしたりとか、起きないようにしたりすることはあまりやらないようにします。ちゃんとぶつかって、ちゃんと解決をしていく。1、2回でそれがわかるわけがないので、何回も何回もやっていくことで、ちょっとずつ腹落ちしていくという。

――揉まれることで人間関係をうまく築けるようになりますよね。

富田さん:今は公園にも親と一緒に行きますよね。砂場でよく見かけますけど、子どもは近くにおもちゃがあれば自分のものじゃなくても取りたくなっちゃうじゃないですか、すると親が止めるんですよね。「●●ちゃんのだから勝手に使っちゃだめだよ」って。それももう完全に学びの機会を奪っていると思うんです。

――トラブルを防ぎたいと思うのは、親の勝手な都合ですよね。

富田さん:そういう空間があって、子どもたちがぐちゃぐちゃと遊んで、ちゃんと喧嘩をして、その場じゃなくてもいずれ解決していく、そういう場を作りたいという想いもあります。

ここは異年齢で過ごしていることがいちばん大きくて、過去には不登校の経験などで傷ついてトゲトゲした子がいましたが、下の子のお世話をしてるうちにすごく丸くなっていったことがありました。

人って面白くって、1学年、2学年ぐらいだと揉めるんですけど、それ以上離れると揉めないんですね。子どもが喧嘩の仲裁をしてくれることもありますし、それで自分も「同じことをしてなかったかな」と振り返る機会になったりもするようです。

今後は子どもの遊び場所、地域の交流の場所を目指したい!

――この東京・表参道エリアで開校したのには理由がありますか?

富田さん:この辺りは家賃が高いので、フリースクールを作るとなるとどうしても郊外になりがちです。でも子どもにはそんなの関係ないじゃないですか。このエリアには本当にフリースクールがなかったので、この地でと思いました。

これは夢ですが、空き地やコインパーキングになっているような場所を利用して、いずれ畑と学校を一緒にやりたいなという想いがあります。

子どもたちって今、街に遊び場がないんですよね。公園も遊具が面白くないしボール遊びもできない。やることがないから家にいるしかなくて、じゃぁゲームする、YouTubeを見るってなっちゃう。だからこそ、スクール生の子はもちろんそれ以外の子、地域の高齢者の方、障害のある子が遊びに来てくれるような、ちゃんと遊べる場所ができるといいなぁと。

富田さん:僕はスペイン出身ですが、スペインではそこら中にバルっていう食堂みたいなのがたくさんあって、そこに年齢問わずみんなが集まって交流しています。

そういった関わりがあるからすごく豊かさを感じるんですけど、日本はおじいちゃんおばあちゃんはおじいちゃんおばあちゃんたちで集まるしかない。それこそ老人ホームみたいな施設と保育園が一緒になってるところもいくつもありますが、やっぱりお互いにすごくいいんですよね。そういうこともできたらいいなと思っています。

親が子どもの学びの機会を奪わない。見守ることの大切さを実感

富田さんのお話のなかで特に心に残ったのが、砂場での出来事を例にだした「親が学びの機会を奪っている」ということでした。実際に親の考えや都合で、トラブルを未然に防ごうとしてしまうことはよくあると思います。それを何回でもちゃんとぶつかり、ちゃんと解決をしていくというスクールの姿勢は、子どもが生きていくうえでとても大切な経験だと思います。

今回のお話にあった登山もそうですが、大人が口出しをせず、見守るということは子どもの成長につながるということを改めて実感しました。

大きな夢も語ってくださった富田さん。進化をし続けるであろうスクールの今後も楽しみです。

こちらの記事もおすすめ

お話を伺ったのは

- 5-20歳までをスペイン・マドリードで過ごす。2010年から広告などの映像作家として活動、2021年子どもを通わせたい学校がないという思いをきっかけにGIFT Schoolを立ち上げる。

- 東京都港区北青山3-3-17

- GIFT School | ギフトスクール – 子供の可能性を広げる 新しい教育の形を実現する

文・構成/長南真理恵 撮影/HugKum編集部