目次

スーパーの値引き弁当が “ふたり分の夕食”

――現在、日本の「貧困家庭の状況」はどのようなものなのでしょうか?

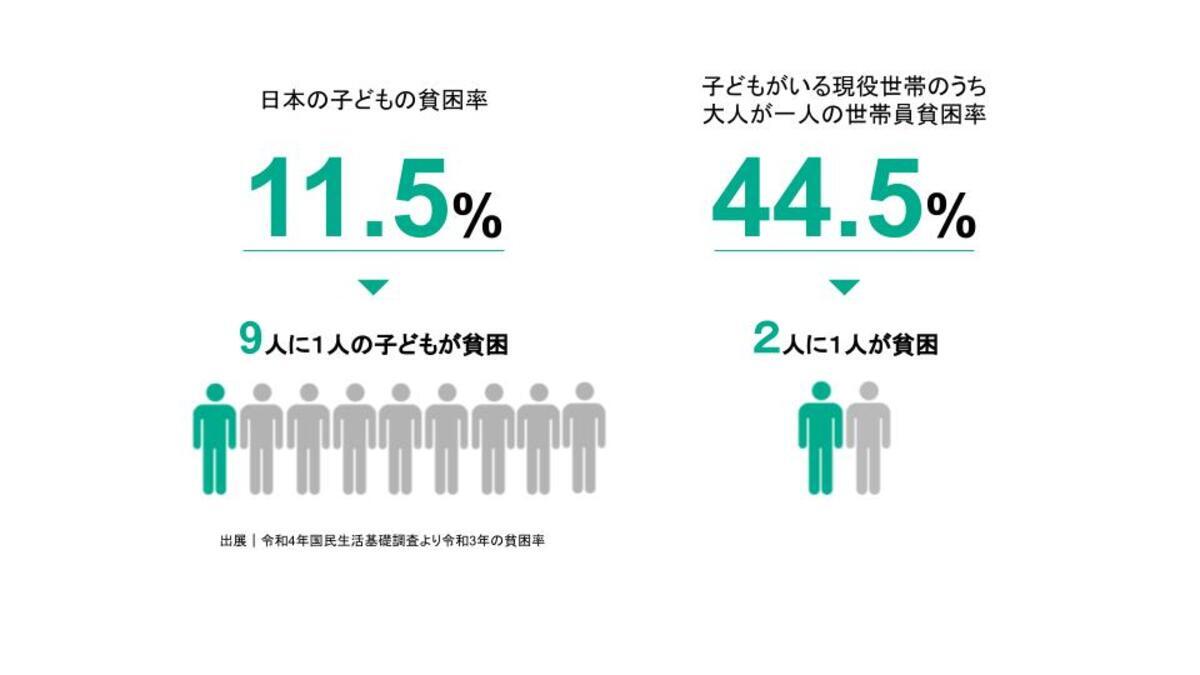

(以下、認定NPO法人カタリバ担当者:)子どものおよそ9人に1人が貧困と言われており、ひとり親世帯の経済的状況はさらに深刻です。実際に、私たちの現場でも「値引きされたスーパーのお弁当を親子で分け合って食べている」という声を耳にすることがあります。

家族が仕事に出ていて放課後をひとりで過ごしたり、家計に余裕がなく、進学や塾通いを諦めざるを得なかったり…。特に、お父さんかお母さんだけで子育てをしている家庭では、生活資金をひとりで稼がなければならず、本当に大変です。

めまぐるしい毎日の中で、子どものちょっとした会話や、甘えを受けとめきれないことがあってもおかしくありません。子どもが自分の気持ちを言えずに、押し込めてしまうこともあります。

――貧困と聞くとつい「モノがない」「収入が少ない」といったことに目が向きがちですが、実際にはもっと複雑なんですね。

そうですね。経済的な貧困が、子どもたちから「経験」や「挑戦」の機会を奪い、未来の選択肢を狭めてしまうことがあります。その結果、その子が大人になったときにも同じような貧困状態に陥ります。

こうして生み出される「貧困の連鎖」を、子どもたちのそばで止めたい。そんな想いから、カタリバは、子どもたちに安心できる居場所や、学びの機会をさまざまな形で届け続けています。

子どもたちの「心の安全基地」を届ける居場所支援

――カタリバの居場所支援では、実際にどのような活動をされていますか?

主に中学生から高校生の経済的に厳しい世帯の子どもたちに、安心できる居場所提供や学習サポートのほか、ものづくり、音楽、スポーツなどさまざまな活動もおこなっています。たとえば、地元のバラ園で収穫のお手伝いをさせてもらったり、ボランティアの方と一緒にワークショップをおこなったりすることもあります。

また、食事の提供もおこなっているので、いつ来ても手作りのあたたかいごはんが食べられます。ときには、子どもに献立を考えてもらうこともあります。

――学習面ではどのような状況にあることが多いのでしょうか?

勉強については、机に向かう習慣が身についていない子も多いですね。進級するのもギリギリな状況の子もいます。もともと家庭で勉強をみてもらう余裕がなかったり、塾に通うことも難しかったりするので、「どこから手をつければいいのかわからない」という子も少なくありません。

そこで、私たちの居場所支援では、いつでも来られる自習室を開放していて、「勉強したい」と思ったタイミングで自由に使えるようにしています。でも、それだけだとなかなか続かない子もいるので、スタッフと一緒に「週に何回来るか」を相談して、できるだけ学習の機会が自然に生活の中に入っていくように工夫しています。

挨拶ができなかった子も、今では〝みんなの頼れる先輩〟に

――子どもたちはどのような様子で過ごしているのでしょうか。

最初は、目を合わせてくれず、挨拶を返してくれない子も少なくありません。なかには、スタッフに対して反抗的な態度をとったり、強い言葉をかけたりすることもあります。

ある男の子は、中学校に入学したものの学校生活がうまくいかず、家にこもりがちになっていました。最初はなかなか家から出てきてくれなかったり、すぐに帰ってしまったりすることも多かったのですが、スタッフが定期的に声をかけ続けていくうちに、少しずつ顔を出してくれるようになって…。

当初の姿からは考えられなかったのですが、中学3年生のころには自分の将来の話ができるようになり、進学に向けて前向きに取り組むようになりました。

無事に高校にも合格。今では、食事の片づけを最後まで残って手伝ってくれたり、新しく来た子に優しく声をかけてくれたりと、まるで“みんなの頼れる先輩”のような存在になっています。

――とても素敵な成長ですね。

小さな成長が、日々たくさんうまれています。しっかりと向き合い、顔を合わせているからこそ、“ちょっと元気がないな”とか“なんとなくいつもと様子が違う”と気づくこともあります。着実に信頼関係を築いていくことで、子どもたちも変わっていくんですね。

「安心」が生まれることで、「自信」が芽を出して「憧れ」へ

――子どもたちの心の中では、どのような成長のステップを踏んでいくのでしょうか?

まずは、「また来てもいいんだ」「ここにいても大丈夫なんだ」と感じられる安心が土台になります。私たちスタッフが一人ひとりの存在を受けとめ、挨拶や何気ない会話を重ねていくことで、少しずつ“ここにいてもいい”という気持ちが育っていくんです。

だんだん安心できる場所だと感じられるようになると、今度は「ちょっとやってみようかな」「話してみようかな」という自信が芽生えてきます。 “できたね”の瞬間を私たちが丁寧に見つけて伝えるようにしています。そして、かかわる大人や先輩の姿を通して、「こんなふうになりたい」という憧れが芽を出していきます。

子どもたちそれぞれの歩みに合わせて、成長ステップを一緒によろこび、見守れる存在でありたいと願っています。

子どもたちを想う気持ちが、社会を変える一歩になる

――今後、どのような社会になっていくことを願っていますか?

少しでも、子どもたちのことを気にかけてくれて、手を取りあえる社会になっていけたらいいなと思います。

中高生世代の子どもたちが抱える困難については、まだまだ見えづらく、理解が追いついていないところが多くあります。しかし、その「見えにくさ」の裏側にこそ、たくさんの葛藤や孤独がかくれています。

誰かのちょっとした声かけからでもいいんです。今の制度や支援の仕組みだけでは、どうしてもこぼれ落ちてしまう子どもたちに、地域や社会で手を取り合い、支え合う輪が少しずつでも広がっていってほしいと思います。

子どもたちが「ここにいていい」と思える場所があること――。

その積み重ねが、きっと「誰かを信じてみよう」という気持ちにつながります。私たちカタリバも子どもたちに希望が広がっていく社会を目指して、これからも取り組んでいければと思います。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/牧野 未衣菜