目次

学年別おすすめ自由研究のテーマを紹介!

まず、学年ごとにおすすめのテーマをご紹介します。

テーマの選び方

実験、工作、観察、調べ学習など、お子さんが得意なもの、興味のあるものを選んであげるのがポイントです。

1年生におすすめの自由研究

初めて自由研究に取り組む子やまだ慣れていない子たちにおすすめなテーマをご紹介。身近にあるもので、取り組みやすいものがいいようです。

【観察】カマキリの観察日記

昆虫に興味を持ち、採集しに行きたいという子も多いですよね。昆虫採集をするだけではもったいないので、調べたことをまとめれば一石二鳥!

◆準備するもの

・カマキリを入れる虫かご(通気性のよいもの)

・スケッチブックや自由帳

・鉛筆・色鉛筆

・カメラ(スマホでもOK)

・カマキリの餌(バッタ、蝶、小さな昆虫など)

・ピンセット(餌を入れるときに使うと安全)

※虫かごは日陰に置き、直射日光を避けましょう。餌は生きた昆虫を用意すると、カマキリの狩りのようすがよく観察できます。

◆やり方

①公園や草むらなどでカマキリを探して、虫かごに入れます。

②餌としてバッタや蝶などを与え、食べるようすを観察します。

③カマキリが前足(カマ)で餌をつかまえる動きや、口の動きなどをよく見て記録しましょう。

④脱皮のようすや、じっとしているときの姿勢なども観察ポイントです。

⑤スケッチブックに絵を描いたり、気づいたことを文章でまとめたりします。

⑥写真を撮って、観察記録に貼るとよりわかりやすくなります。

※カマキリはストレスに弱いので、長く飼いすぎないように注意。観察が終わったら、元いた場所に戻してあげましょう。

◆所要時間

1回の観察は15〜30分程度

数日〜1週間ほど続けて記録すると、成長や行動の変化がわかって面白くなります。

◆ママパパのおすすめポイント

「昆虫について興味を持ち、自分で昆虫採集に行きたいと言いだす年齢だから」(40代・神奈川県・子ども2人)

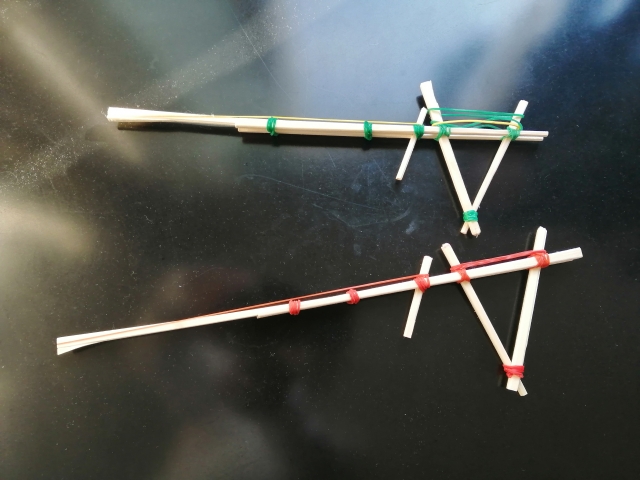

【工作】割り箸鉄砲作り

自由研究用に材料などを購入するのも手間になりますよね。身近にあるものでおもちゃが作れるという驚きを感じられ、作ったら遊ぶことができるので、子どももやる気になってくれるはず。

◆準備するもの

・割り箸(3〜4膳ほど)

・輪ゴム(数本)

・セロハンテープまたは接着剤

・はさみ(必要に応じて)

・スケッチブックや厚紙(的を作る用)

・ペンや色鉛筆(的に絵を描く用)

※割り箸は使い捨てのものでOK。輪ゴムは太めのものが飛ばしやすいです。

◆やり方

①割り箸を組み合わせて、輪ゴムでしっかりと固定します。

②輪ゴムを引っかけて飛ばせるように、先端部分を工夫します(インターネットで「割り箸鉄砲 作り方」と検索すると、写真付きでわかりやすい解説が見つかります)。

③的を作るために、スケッチブックや厚紙に絵を描いて立てておきます。

④完成した割り箸鉄砲で的当てゲームをして、命中率などを記録しても自由研究になります。

※安全に配慮して、人に向けて撃たないようにしましょう。

◆所要時間

30〜45分程度

◆ママパパのおすすめポイント

「安価におもちゃが作れる」(40代・滋賀県・子ども1人)

【実験】10円玉のサビとり

難しそうに思える理科の実験。でも、家にいつもあるものでできて、お小遣いの硬貨がピカピカになるとうれしいですよね。

◆準備するもの

・サビた10円玉(数枚)

・お酢(食酢)

・塩

・タバスコ、ケチャップ、レモン汁など(比較用)

・小皿や紙コップ(液体を入れる容器)

・綿棒または歯ブラシ(こする用)

・ティッシュまたは布(ふき取り用)

・ストップウォッチまたは時計(時間を計る用)

・スケッチブックまたは自由帳(記録用)

※調味料は少量でOK。実験の前と後に手を洗いましょう。

◆やり方

①10円玉をいくつか用意し、見た目の違い(サビの程度)を記録します。

②小皿に「お酢+塩」を混ぜた液を作ります。

③10円玉を液に入れて、数分間つけておきます。

④綿棒や歯ブラシで軽くこすって、サビが落ちるか確認します。

⑤同じように、タバスコ・ケチャップ・レモン汁などでも試して、どれが一番よく落ちるか比べてみましょう。

⑥落ちた時間や仕上がりの違いを記録し、まとめます。

※液体に長時間つけすぎると、逆に変色することもあるので注意しましょう。

◆所要時間

30〜60分程度

◆ママパパのおすすめポイント

「簡単にできる」(40代・大阪府・子ども2人)

HugKumでは、自由研究のアイデア満載の特設サイトを開設しています。そちらもあわせてご覧ください。

2年生におすすめの自由研究

少しずつ自分で考えて行動できるようになる2年生には、「なんでだろう?」と思ったことを調べてみる自由研究がおすすめです。身近な不思議や、ちょっとした実験を通して、楽しみながら学べるテーマをご紹介します。

【観察】花の観察

公園などの植物を観察することは新たな発見につながります。いつもみんなで遊ぶ公園にある植物だと、周りの友だちも興味を持って見てくれるはず。

◆準備するもの

・スケッチブック

・色鉛筆

・鉛筆・消しゴム

・カメラ(スマホでもOK)

・植物図鑑(またはインターネットで調べる)

・定規(葉の大きさを測る用)

・ルーペ(細かい部分を観察する用)

◆やり方

①公園や道ばたに生えている花を見つけます。

②毎日または数日おきに、同じ場所の花を観察します。

③花の色、形、葉の形、大きさなどをスケッチブックに記録します。

④色鉛筆で花や葉の色をできるだけ本物に近づけて描きましょう。

⑤花の種類を調べるために、葉の形や花の特徴を植物図鑑やネットで確認します。

⑥群生している花の中に、違う種類が混じっていないかも観察ポイントです。

⑦観察した日付や天気、気づいたことも一緒に記録すると、より自由研究らしくなります。

※花を摘まずに、自然のまま観察するようにしましょう。

◆所要時間

1回の観察は15〜20分程度

数日〜1週間ほど続けて記録

◆ママパパのおすすめポイント

「ありふれた草花ではあるが、普通に公園で遊んでいるだけでは目に留まらない。目線を落とし、丹念に観察をすることにより、葉の違い、色の違いなどにも気づくことができる」(40代・兵庫県・子ども1人)

【観察】野菜や果物のタネ探し

身近な野菜や果物にいろいろな違いがあることがわかります。苦手な野菜や果物も、しっかり観察することで食べられるようになるかも。

◆準備するもの

・トマト、きゅうり、ピーマン、いちご、アボカドなど(観察用の野菜・果物)

・包丁やまな板(※保護者が使用)

・スケッチブックまたは自由帳

・鉛筆・色鉛筆

・ピンセット(タネを取り出す用)

・定規(タネの大きさを測る用)

・小皿やトレイ(タネを並べる用)

・カメラ(記録用、スマホでもOK)

※タネは乾かして保存しておくと、後で比べやすくなります。

◆やり方

①野菜や果物を用意し、保護者の方に包丁で切ってもらいます。

②タネがどこにあるか、どんなふうに並んでいるかを観察します。

③ピンセットでタネを取り出し、種類ごとに並べてみましょう。

④スケッチブックに絵を描いて、タネの形や大きさ、色などを記録します。

⑤定規でタネの長さを測って、種類ごとに比べてみましょう。

⑥いちごのように、タネが外側にあるものもあるので、どこにあるかを意識して観察すると面白いです。

⑦気づいたことや驚いたことを文章でもまとめてみましょう。

※観察後の野菜や果物は、サラダやスムージーにしておいしく食べるのもおすすめです。

◆所要時間

30〜45分程度

◆ママパパのおすすめポイント

「いつもは見向きもしないピーマン。タネを観察することで興味を持ち、少しずつ食べるようになった」(40代・静岡県・子ども1人)

【工作】プラネタリウム

夏休みの旅行で星の観察をする子も少なくないですよね。興味を持った星空を自分で再現できたら友だちもびっくり。実は簡単に作れるのでおすすめです。

◆準備するもの

・冷やし中華などの透明なプラスチックカップ(黒い容器でもOK)

・黒の絵の具または黒い紙(容器を黒くする用)

・キリまたは画びょう(穴を開ける用)

・小型LEDライトまたは懐中電灯

・セロハンテープ

・星座表(星の位置を参考にする用)

・はさみ

・スケッチブック(作り方や感想をまとめる用)

※黒い容器があれば、塗る手間が省けて便利です。ライトは小型のものが扱いやすく、安全です。

◆やり方

①プラスチックカップの外側を黒く塗るか、黒い紙を貼って覆います(黒い容器ならそのままでOK)。

②星座表を見ながら、星の位置に合わせてカップの底に小さな穴を開けます。

③穴の数は多すぎず、星座がわかるように配置するときれいです。

④カップの中にライトを入れ、セロハンテープなどで固定します。

⑤部屋を暗くして、カップの穴から光が天井に映るようにライトをつけます。

⑥星の形や明るさを観察して、スケッチブックに感想や工夫した点をまとめましょう。

※ライトの熱に注意して、長時間つけっぱなしにしないようにしましょう。

◆所要時間

45〜60分程度

◆ママパパのおすすめポイント

「意外と簡単に作ることができる」(30代・徳島県・子ども2人)

【実験】ニンジンの頭から葉っぱを育てよう

ニンジンの頭から芽が出てきて、葉っぱが大きく育っていく。子どもはもちろん、ママパパもビックリしそう。ダイコンでもできます。

◆準備するもの

・ニンジンやダイコンの頭(切り落とした部分)

・浅い皿または小さな容器

・水

・スケッチブックまたは自由帳

・鉛筆・色鉛筆

・定規(葉の長さを測る用)

・カメラ(記録用、スマホでもOK)

◆やり方

①ニンジンやダイコンの頭の部分を浅い皿に置き、水を1cmほど入れます。

②日当たりの良い窓辺などに置いて、毎日様子を観察します。

③水はできれば毎日取り替え、清潔に保ちましょう。

④3日ほどで芽が出てきます。葉が伸びていく様子をスケッチブックに記録します。

⑤定規で葉の長さを測り、日ごとの成長をグラフにしても楽しいです。

⑥ダイコンの頭でも同じように育てて、成長の違いを比べてみましょう。

※葉っぱは食べることもできますが、観察が終わるまでは育てることに集中しましょう。

◆所要時間

1回の観察は5〜10分程度

芽が出るまでに約3日、葉が育つまでに1〜2週間ほど継続して観察

◆ママパパのおすすめポイント

「いつもは捨てているところから芽が出て、びっくり。子どもと一緒にドキドキしました」(30代・東京都・子ども1人)

3年生におすすめの自由研究

ちょっと凝ったものにトライしてみたくなる年齢。また、細かい材料を扱ったり、素手で触らないようになど自分で注意しながらできるようになるので、テーマの幅も広がるもの。

【実験】割れにくいシャボン玉

子どもたちが大好きなシャボン玉。割れにくくなる不思議さと、遊べる楽しさがあっておすすめ。

◆準備するもの

・食器用洗剤(キュキュット、JOYなど)

・ぬるま湯

・ガムシロップ(市販のものでOK)

・計量カップ

・ボウルまたは容器(シャボン液を作る用)

・ストローまたはシャボン玉用のリング

・スケッチブックまたは自由帳(記録用)

・タイマー(シャボン玉の持続時間を測る用)

※ガムシロップはスーパーやコンビニで手に入ります。ストローは先端を切って輪を作ると簡易的な道具になります。

◆やり方

①ボウルに食器用洗剤200mlとぬるま湯10mlを入れてよく混ぜます。

②さらに割れにくくするために、ガムシロップを50ml加えて混ぜます。

③ストローやシャボン玉リングを使って、シャボン玉を作ってみましょう。

④普通のシャボン液と比べて、どれくらい長く飛ぶか、割れにくいかを観察します。

⑤タイマーでシャボン玉が割れるまでの時間を測ったり、飛んだ距離を記録すると自由研究らしくなります。

⑥スケッチブックに結果や気づいたことをまとめましょう。

※屋外で行う場合は、風の強さや湿度によって結果が変わることもあるので、天気にも注目してみましょう。

◆所要時間

30〜45分程度

◆ママパパのおすすめポイント

「材料費が安い」(40代・高知県・子ども4人)

【調べ学習】宇宙の研究

星への興味から、より大きな宇宙に興味を持つ子も多いはず。じっくり調べられる夏休みだからこそトライしたい企画ですね。

◆準備するもの

・図鑑や宇宙に関する書籍(図書館や家庭にあるもの)

・インターネット環境(信頼できるサイトで調べる)

・ノートまたは自由帳(調べたことをまとめる用)

・ペン・色鉛筆(図や表を描くときに便利)

・模造紙または画用紙(まとめて発表する場合)

・タイマーまたはスケジュール表(調べる時間を管理する用)

・家族や友達との対話の時間(考えを深めるため)

※NASAやJAXAの公式サイト、子ども向け科学サイトなどを活用すると、正確でわかりやすい情報が得られます。

◆やり方

①興味のあるテーマを決める(例:火星の環境、ブラックホールの仕組み、宇宙人はいる?など)。

②まずは自分の考えや予想をノートに書き出してみましょう。

③家族や友だちにもそのテーマについてどう思うか聞いてみて、意見をまとめます。

④書籍やインターネットで、テーマに関する情報を調べます。

⑤調べた内容と自分の考えを照らし合わせて、気づいたことや新しい発見をまとめます。

⑥模造紙や自由帳に図や文章でまとめて、発表できる形にすると自由研究として完成度が高まります。

※宇宙はまだまだ未知のことが多い分野です。正解がわからなくても、「自分はこう考えた」「こんなことを知った」という視点が大切です。

◆所要時間

約2〜3時間

◆ママパパのおすすめポイント

「ありがちなテーマではあるが、未知な部分も多く、子ども向けの資料も多いので調べやすい」(40代・京都府・子ども2人)

【観察】アリの巣観察

アリの巣を観察するのは、自然界の生態や社会の仕組みを学ぶ貴重な体験になります。身近にアリがたくさんいるなら、ぜひじっくり観察してみましょう。

◆準備するもの

・虫かごまたは透明な容器(観察しやすいもの)

・土(虫かごに入れる用)

・スプーンやスコップ(土を入れるときに使用)

・小さなエサ(砂糖水、パンくず、ジャムなど)

・ピンセット(アリを優しく捕まえる用)

・ノートまたは自由帳(観察記録用)

・ペン・色鉛筆(記録や絵を描く用)

・カメラまたはスマートフォン(写真を撮る場合)

・虫よけスプレー(屋外での安全対策)

◆やり方

①虫かごに土を入れて、アリが巣を作れる環境を整えます。

②庭や公園などでアリを見つけ、数匹をピンセットなどで優しく捕まえて虫かごに入れます。

③小さなエサを虫かごの中に置き、アリがどのように反応するかを観察します。

④アリが巣を作り始めたら、入り口の位置、トンネルの形、土の運び方などを記録しましょう。

⑤アリ同士の動きや、エサを運ぶ様子、役割分担(働きアリ、女王アリなど)にも注目します。

⑥ノートに日付ごとに記録し、絵や写真を添えるとよりわかりやすくなります。

⑦数日間にわたって観察すると、巣の変化やアリの行動の違いが見えてきます。

※アリの種類によって行動が異なることもあるので、気づいたことはどんどん記録しましょう。

◆所要時間

初回観察:約1時間(準備・アリの捕獲・観察)

継続観察:1日15〜30分程度 × 3〜5日間

◆ママパパのおすすめポイント

「アリの研究 。巣をつくる様子を観察 。簡単にできる自由研究だから」 (50代・香川県・子ども2人)

【調べ学習】地図記号の由来

3年生で習う地図記号。代表的なものからマニアックなものまでさまざま。消防署やお寺などは意味が分からないと覚えにくいものなので、学びの定着にもつながり便利。

◆準備するもの

・地図記号一覧表(教科書やインターネットで入手可能)

・インターネット環境(由来や変更点を調べる用)

・図鑑や地図帳(地図記号の実例を確認する用)

・ノートまたは自由帳(調べたことをまとめる用)

・ペン・色鉛筆(記号やイラストを描く用)

・模造紙または画用紙(まとめて発表する場合)

・カメラまたはスマートフォン(記号の実物を撮影する場合)

※国土地理院の公式サイトや、子ども向け地図学習サイトなどが参考になります。

◆やり方

①地図記号の中から、気になるものをいくつか選びます(例:消防署、神社、工場など)。

②それぞれの記号がどんな形をしているか、まずは一覧表で確認します。

③インターネットや図鑑を使って、記号の形の由来を調べます。

例:消防署の記号は「火の見やぐら」が元になっている。お寺の記号は「卍(まんじ)」が使われている。

④由来がわかったら、ノートに記号の絵と意味を書いてまとめます。

⑤東京オリンピック前後で変更された記号(例:病院、郵便局など)についても調べて、旧記号と新記号を比較してみましょう。

⑥実際の地図や街中で記号を探して、写真を撮ったり実例を記録したりするとよりリアルな学習になります。

※イラストや写真を使って紹介すると、見た人にもわかりやすくなります。

◆所要時間

約1〜2時間

◆ママパパのおすすめポイント

「地図記号が覚えられる」(40代・大分県・子ども3人)

【工作】万華鏡作り

昔ながらの万華鏡は、入れるものや入れ方によって見える世界が変わるので、夢中になっていくつも作る子が多いはず。作った後に友だちと見せ合いっこをするのも楽しいもの。

◆準備するもの

・牛乳パック(またはラップの芯・トイレットペーパーの芯)

・プラ板(透明なプラスチック板)または鏡シート

・ビーズ、スパンコール、折り紙の切れ端など(中に入れる素材)

・黒い画用紙(覗き穴用)

・はさみ

・セロハンテープまたは両面テープ

・のり

・定規

・ペン(印つけ用)

・カッター(必要に応じて)

・好きな色の紙やシール(外側のデコレーション用)

◆やり方

①牛乳パックを縦に開いて、三角柱になるように3枚の長方形を切り出します(幅約3cm×長さ15cmが目安)。

②プラ板または鏡シートを、牛乳パックの内側に三角形になるように貼り合わせます。これが鏡の役割になります。

③一方の端に、ビーズやスパンコール、折り紙の切れ端などを入れます。色とりどりの素材を使うと、見える模様が華やかになります。

④中身がこぼれないように、透明なプラ板でカバーしてテープで固定します。

⑤黒い画用紙に小さな覗き穴(直径1cm程度)を開けて、筒の反対側に貼り付けます。

⑥外側を好きな色の紙やシールで飾って、自分だけのオリジナル万華鏡に仕上げましょう!

※牛乳パックの代わりに、ラップの芯やトイレットペーパーの芯を使うと、切る手間が少なくて簡単です。

◆所要時間

約45分(デコレーションまで含めると1時間ほど)

◆ママパパのおすすめポイント

「きれいに映るビーズを入れる」(30代・沖縄県・子ども2人)

【観察】カブトムシの観察

カブトムシの成長過程は体が変化していくので、たくさんの発見があるはず。また成虫になるまでの様子を観察できれば、生き物を大切にする心も育まれます。

◆準備するもの

・カブトムシの幼虫(ペットショップや昆虫イベントで購入、または自然で採集)

・飼育ケース(通気性のあるもの)

・昆虫マット(土の代わりになる専用のマット)

・霧吹き(湿度調整用)

・木の枝や朽ち木(幼虫の隠れ場所、成虫の足場)

・昆虫ゼリー(成虫用のエサ)

・温度計・湿度計(環境管理用)

・観察ノート・カメラ(記録用)

・軍手(採集や掃除のときに便利)

◆やり方

①幼虫の準備

夏休み中に成虫を観察したい場合は、春〜初夏のうちに幼虫を準備しておく必要があります。秋に採集した幼虫は、冬〜春にさなぎになり、夏に成虫になります。

②飼育環境の整備

飼育ケースに昆虫マットを敷き、湿度を保つために霧吹きで軽く湿らせます。木の枝や朽ち木を入れて、幼虫が隠れやすい環境を作ります。

③観察と記録

幼虫の大きさや動き、マットの中での様子などを定期的に観察し、ノートに記録します。写真を撮っておくと、成長の変化がよくわかります。

④さなぎ〜成虫の観察

さなぎになったら、静かに見守りましょう。無理に触ったり動かしたりすると、うまく孵化できないことがあります。成虫になったら、昆虫ゼリーを与え、行動や食べ方などを観察します。

⑤まとめ

成長の過程を時系列でまとめたり、気づいたことを絵や表にして整理したりすると、自由研究として見ごたえのある発表になります。

◆所要時間

長期(数週間〜数か月)

※幼虫の段階から始める場合は、春〜夏にかけての観察が必要です。夏休み中だけで完結させたい場合は、成虫を観察するか、事前に育てておく必要があります。

◆ママパパのおすすめポイント

「実際に幼虫から育てて成虫になるまで実際に育てて観察する」(40代・東京都・子ども1人)

【実験】振ってバターづくり

生クリームや牛乳をペットボトルに入れ、振るだけでバターができる。振るのは大変だけど、驚きと同時に食べ物のありがたさを実感できます。

◆準備するもの

・生クリーム(動物性・乳脂肪分35%以上がおすすめ)100g〜200g

・ペットボトル(500mlサイズが扱いやすい)

・牛乳(比較実験用)

・ボウル(氷水を入れて冷却用)

・氷・水(冷却用)

・はさみ(ペットボトルを切る用)

・スプーン(バターを取り出す用)

・キッチンペーパーまたはガーゼ(水分を切る用)

・記録ノート・タイマー(観察・記録用)

※ペットボトルのフタがしっかり閉まることを確認しておきましょう。

◆やり方

①ペットボトルをきれいに洗って乾かします。

②生クリーム100gをペットボトルに入れます(冷蔵庫でよく冷やしておくと成功しやすい)。

③フタをしっかり閉めて、ボウルに氷水を用意し、冷やしながらペットボトルを振ります。

④約20分間、しっかり振り続けると、中で液体が分離し、バターのかたまりができてきます。

⑤ペットボトルをはさみで切って中身を取り出し、キッチンペーパーなどで水分を切ります。

⑥牛乳でも同じように振ってみて、バターができるかどうかを比較してみましょう。

⑦できたバターはパンに塗って試食してもOKです。(ただし清潔な環境で行いましょう)

◆所要時間

40分程度

◆ママパパのおすすめポイント

「本当にバターができてびっくり。食べ物のありがたみが実感できます」(40代・兵庫県・子ども2人)

HugKumでは、自由研究のアイデア満載の特設サイトを開設しています。そちらもあわせてご覧ください。

4年生におすすめの自由研究

自分の興味を深く掘り下げられるようになる4年生には、実験や調査を通して「結果を比べる」「理由を考える」ようなテーマがおすすめです。少し本格的な自由研究にチャレンジしてみましょう。

【観察】川の石調べ

キャンプに行った時に川があればおすすめの観察。川沿いを歩けばちょっとした探検気分になって楽しいですよね。

◆準備するもの

・石を入れるケースや袋(ジップ付き袋など)

・スケッチブック・ノート(記録用)

・色鉛筆・ペン(スケッチ用)

・カメラまたはスマホ(川の流れや石の写真撮影用)

・タオル・着替え(川に入る場合)

・軍手(石を拾うときに安全)

・虫よけ・帽子・水筒(屋外活動用)

・地図またはキャンプ場の案内図(上流・下流の確認用)

・定規(石のサイズを測る用)

・大人の付き添い(安全のため)

◆やり方

①大人の付き添いのもと、川の近くで安全な場所を選び、石を拾うための箱や袋を用意します。

②川の流れを写真に撮ったり、スケッチしたりして、場所の特徴を記録します。

③上流・中流・下流など、できるだけ場所を分けて石を拾い、それぞれの形や色、手ざわりを比べてみましょう。

④石のスケッチをして、どんな特徴があるかをメモします(丸い?とがっている?色は?など)。

⑤石のサイズを定規で測ったり、重さを比べたりしてもOK。

⑥川に入るときは必ず大人と一緒に、安全に気をつけて行動しましょう。

⑦最後に、どんな場所にどんな石が多かったか、川の流れとの関係を考えてまとめます。

◆所要時間

2時間程度

◆ママパパのおすすめポイント

「上流から下流に行くと川の流れの速さ、広さが変わりそれに伴い石の形が変化することがわかる」(30代・群馬県・子ども2人)

【調べ学習】献血について

献血は、病気や事故などで血液が必要な人々を助けるために行われる大切な活動です。自分の血液が他人の命を救えるという点で、とても意義のある取り組みといえます。子どもはまだ献血できませんが、献血のプロセスやその重要性について学ぶことは、社会貢献の意識を高めるいい機会となるでしょう。

◆準備するもの

・ノート・スケッチブック(記録・まとめ用)

・ペン・色鉛筆(イラストや図の作成用)

・パソコン・タブレット(調べ学習用)

・献血に関するパンフレット(献血ルームでもらえることがあります)

・カメラ(見学時の記録用 ※施設の許可が必要)

・インタビュー用の質問リスト(献血経験者に聞く場合)

・地図(近くの献血ルームや血液センターの場所を調べる用)

◆やり方

①献血について調べる

インターネットや図書館で、献血の目的、流れ、使われ方などを調べます。日本赤十字社の公式サイトなどが参考になります。

②献血ルームや血液センターを訪問する

事前に予約や問い合わせをして、見学や講義を受けられるか確認しましょう。施設では、献血の流れや血液の使われ方について詳しく教えてくれます。

③献血の様子を観察・記録する

実際の献血の様子を見学できる場合は、どんな手順で行われているかをメモしたり、イラストにまとめたりします。

④献血経験者にインタビューする

家族や知り合いで献血をしたことがある人に、どうして献血をしようと思ったのか、どんな気持ちだったかなどを聞いてみましょう。

⑤まとめる

献血の流れや条件、メリットなどを図やイラストでわかりやすく整理します。インタビューの内容や自分が感じたことも一緒に書くと、より深い学びになります。

◆所要時間

調べ学習・まとめ:2〜3時間

施設見学・インタビュー:1〜2時間(事前準備含む)

◆ママパパのおすすめポイント

「血液センターで講義を受ける。講義受けてまとめやすい」(40代・奈良県・子ども2人)

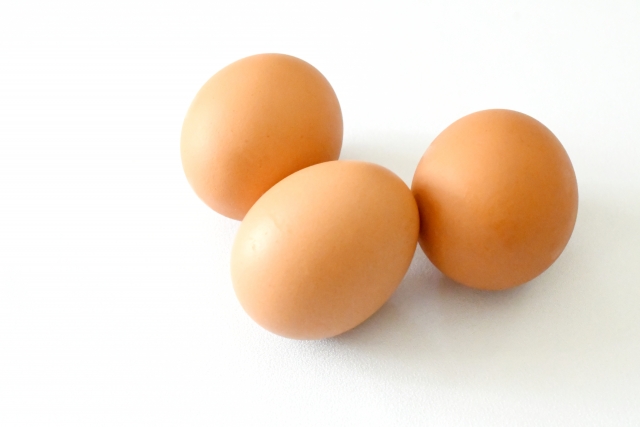

【実験】卵の殻を溶かす

身近なもので本格的な実験をしてみたい子には、卵を殻を溶かす研究がぴったり。キッチンにあるものでできるので手軽です。

◆準備するもの

・生卵(Mサイズがおすすめ)

・酢(穀物酢や米酢など、家庭にあるものでOK)

・ガラス瓶または透明な容器(卵がすっぽり入るサイズ)

・キッチンペーパーまたはラップ(ゆるくフタをする用)

・洗剤(卵を洗う用)

・冷蔵庫(保管用)

・スプーン(取り出すときに便利)

・タオルまたはトレイ(取り出した卵を置く用)

・ノート・ペン(記録用)

・カメラ(観察記録用)

◆やり方

①生卵を洗剤でやさしく洗い、表面の汚れを落とします。

②ガラス瓶に卵を入れ、卵がしっかり浸かるくらいの酢を注ぎます(卵1個につき約200ml以上が目安)。

③卵の表面から泡が出てくるのを確認したら、キッチンペーパーやラップでゆるくフタをして、冷蔵庫に入れます。※密閉するとガスがたまって破裂することがあるので注意!

④2〜3日ほど置くと、卵の殻が溶けてなくなり、薄い膜だけが残ったスケルトン卵が完成します。

⑤取り出して、感触や見た目を観察しましょう。ぷるぷるしていて、光にかざすと中が透けて見えることもあります。

⑥普通の卵と並べて、大きさや重さ、見た目の違いを比べてみると、さらに面白い発見ができます。

⑦うまく殻が溶けない場合は、酢を入れ替えたり、容器を軽く揺すってみましょう。

⑧触ってみた感触や、普通の卵との大きさの違いなどを記録します。

◆所要時間

準備:約15分 観察期間:2〜3日(途中で様子を記録)

まとめ:約1時間(写真・感想・比較など)

◆ママパパのおすすめポイント

「化学的な理解が深まる」(40代・東京都・子ども2人)

【実験】野菜で染め物をしよう

野菜の染物は想像と違う色になったりと、新しい発見につながるもの。野菜の種類を調べることで嫌いなものが食べられるようになったなんてこともあるかも。

◆準備するもの

・染めたい野菜(例:赤キャベツ、玉ねぎの皮、ほうれん草、にんじん、ビーツなど)

・ガーゼや布(綿素材がおすすめ)

・鍋(野菜を煮出す用)

・水(煮出し用)

・ボウル(色水をためる用)

・トングまたは菜箸(布を取り出す用)

・ゴム手袋(手が染まるのを防ぐ)

・新聞紙やビニールシート(作業スペースの保護)

・タオルまたは洗濯ばさみ(乾かすときに使用)

・ノート・ペン・カメラ(記録用)

◆やり方

①染めたい野菜を細かく切り、水と一緒に鍋で煮出します(中火で10〜20分ほど)。

②煮出した液をボウルに移し、冷ましておきます。

③ガーゼや布を色水に浸して、しっかり染みこませます。

④染めた布を取り出し、広げて乾かします(直射日光を避けると色がきれいに残ります)。

⑤野菜ごとの色の違いや、煮出したときの色と乾いた後の色の変化を観察・記録します。

◆所要時間

準備・煮出し:約1時間

染め・乾燥:約2〜3時間(乾燥は天候によって変わります)

まとめ・記録:約1時間

◆ママパパのおすすめポイント

「家で簡単にできるから」(40代・埼玉県・子ども3人)

【調べ学習】職業調べ

将来の夢や興味のある職業について考えるのは、多くの子どもにとって楽しい時間です。いろんな人に会える夏休みにぴったりの調べ学習です。

◆準備するもの

・ノート・スケッチブック(記録・まとめ用)

・ペン・色鉛筆(イラストや図の作成用)

・パソコン・タブレット(調べ学習用)

・図書館の本や職業図鑑(参考資料)

・インタビュー用の質問リスト(話を聞くときに便利)

・カメラ(写真記録用 ※撮影は許可をもらって)

・録音機能付きのスマホ(インタビュー記録用 ※必要に応じて)

・付箋やシール(情報整理に便利)

◆やり方

①興味のある職業を選ぶ

まずは「やってみたい」「かっこいい」「好きなことに関係している」など、自分が気になる職業を1つ選びましょう。

②自分の考えや家族の意見をまとめる

その職業について、自分が思っているイメージや、家族が知っていること、応援してくれる気持ちなどをノートに書き出します。

③本やインターネットで調べる

仕事内容、必要なスキルや資格、働く場所、やりがい、将来の展望などを調べて、わかりやすくまとめましょう。図や表にすると見やすくなります。

④インタビューしてみる

身近にその職業に関わっている人がいれば、話を聞いてみましょう。質問リストを作っておくとスムーズです。写真を撮らせてもらえる場合は、まとめに使うと効果的です。

⑤まとめる

調べた内容を、職業紹介カードやポスター風にまとめると、発表しやすくなります。自分の感想や「この仕事をしてみたい理由」なども書き添えると、より深い学びになります。

◆所要時間

調べ・記録:約2〜3時間

インタビュー・写真整理:約1〜2時間

まとめ・発表準備:約1〜2時間

◆ママパパのおすすめポイント

「【職業調べ】をしたことがあります。 幸いにも、周りに自営業の方(魚屋、美容師、大工など)、NPO法人の代表の方などがいたので、時間を作っていただいて、仕事の内容など、子どもならではの疑問を聞きました。社会の授業、国語の授業に通ずるので」(40代・北海道・子ども4人)

【実験】氷の溶ける早さ

家にあるもので手軽にできる実験。でも水以外の氷はなかなか作る機会がないので楽しい実験になりますよね。

◆準備するもの

・水

・ジュース(オレンジ、りんごなど)

・塩水(食塩を水に溶かしたもの)

・砂糖水(砂糖を水に溶かしたもの)

・酢

・お酒(保護者の協力が必要)

・製氷皿または小さなカップ(氷を作る器)

・タイマーまたは時計(時間を計る用)

・トレイ(氷を並べる用)

・キッチンペーパー(水がこぼれたとき用)

・ノート・ペン・カメラ(記録用)

・冷凍庫(氷を作る用)

◆やり方

①それぞれの液体を製氷皿に入れて、冷凍庫でしっかり凍らせます(数時間〜一晩)。

②同じ形・サイズの氷をトレイに並べて、室温で溶ける様子を観察します。

③タイマーで時間を計りながら、どの氷が何分で溶けたかを記録します。

④溶け方の違いや、液体の色・におい・氷の形の変化なども観察しましょう。

⑤結果を表やグラフにして、どの液体が溶けやすかったかをまとめます。

◆所要時間

氷を作る時間:数時間〜一晩

実験・観察:約30〜60分

まとめ・記録:約1時間

◆ママパパのおすすめポイント

「たくさんの種類の氷を作って比べてみた方が、ドキドキするし、自分の予想とどう違うか見るのも楽しい」(30代・福島県・子ども1人)

【工作】ハーバリウム

大人でも楽しめるハーバリウムは子どもでも簡単にできるもの。花の色合わせなど、センスも磨かれます。

◆準備するもの

・ガラス瓶(ジャム瓶やドリンク瓶など、口が広めのものがおすすめ)

・ハーバリウムオイル(100円ショップや手芸店で購入可能)

・ドライフラワー、プリザーブドフラワー、造花(生花は不可)

・ピンセット(花を瓶に入れるときに便利)

・はさみ(花の長さを調整する用)

・キッチンペーパー(瓶を拭く用)

・シールやリボン(瓶のデコレーション用)

・手袋(オイルを扱うときに使用すると安心)

※瓶はよく洗って乾かしておきましょう。花材は色や形のバランスを見ながら選ぶと楽しいです。

◆やり方

①ガラス瓶を洗って乾かし、内側に水分や汚れが残らないようにします。

②花材をピンセットやはさみで調整しながら、瓶の中にバランスよく配置します。

③花の配置が決まったら、ハーバリウムオイルをゆっくり注ぎます。花が浮かないように、少しずつ入れるのがポイントです。

④オイルが瓶の8〜9割ほどまで入ったら完成です。フタをしっかり閉めましょう。

⑤瓶の外側を拭いて、リボンやシールで飾りつけをするとより華やかになります。

※生花は時間が経つとカビが生えるため、使用しないようにしましょう。

◆所要時間

45分程度

◆ママパパのおすすめポイント

「楽しんでできる」(40代・岐阜県・子ども1人)

5年生におすすめの自由研究

夏休みのように時間をかけないとできないテーマも、5年生頃には頑張って取り組める子も増えてきます。悩んでいるときには研究のヒントを出してあげるなどの手助けを。

【調べ学習】世界の主食調べ

世界に目を向けることで、違いや、逆に似ている部分に気づき視野も広がりますよね。旅行に行くことがあれば実際に食べてみるという体験にもつながるはず。

◆準備するもの

・世界地図(紙の地図や地球儀、または地図帳)

・図鑑や食文化に関する本(図書館で借りてもOK)

・ノートまたは自由研究用のワークシート

・色鉛筆・ペン・定規

・インターネット(調べ学習に使う場合は保護者と一緒に)

・グラフ用紙(主食の種類や分布をまとめるときに便利)

・写真やイラスト(主食のイメージを伝えるために)

◆やり方

①世界の国々で食べられている主食を調べます(例:日本=米、フランス=パン、メキシコ=トウモロコシなど)。

②それぞれの主食が選ばれた理由を調べます。気候、地形、歴史、文化、農業の特徴などに注目。

③世界地図に主食のイラストやシールを貼って、どこで何が食べられているかを視覚的にまとめます。

④主食の種類ごとにグラフを作って、どの食べものが多くの国で食べられているかを比較します。

⑤気づいたことや感想をノートにまとめる。「日本と似ている国があった」「意外な主食があった」など、自分の言葉で書くといいでしょう。

◆所要時間

3時間程度

◆ママパパのおすすめポイント

「世界の珍しい主食を知ることができる」(40代・和歌山県・子ども2人)

【調べ学習】天気図調べ

天気は毎日チェックするものでありながら、天気図の見方は分からないことがほとんど。読み方が分かれば天気図だけで大体の予想ができるようになるはず。

◆準備するもの

・新聞の天気図(数日分あると比較しやすいです)

・天気図の読み方が載っている図鑑や参考書

・ノートまたは自由研究用のワークシート

・色鉛筆・ペン・定規

・インターネット(気象庁のサイトなどで天気図を確認できます)

・テレビやラジオの天気予報(録画やメモをしておくと便利です)

・気象用語の辞典など(あると理解が深まります)

◆やり方

①新聞やインターネットで天気図を集め、等圧線、前線、風向きなどの記号の意味を調べます。

②天気図から、どんな天気になるかを予想してみます。実際の天気と比べて、どれくらい当たっていたかを記録します。

③テレビやラジオの天気予報を見て、どのような言葉や表現で天気を伝えているかを調べます。

④天気図と天気予報の関係をまとめ、どのように情報が使われているかを考えます。

⑤気づいたことや感想をノートにまとめます。「天気図から風の強さがわかった」「前線があると雨が降ることが多い」など、自分の言葉で書くとよいです。

◆所要時間

3時間程度

◆ママパパのおすすめポイント

「ラジオや新聞の天気図で調べるので手軽」(40代・岩手県・子ども2人)

【実験】バナナの傷みかた

バナナは実際に傷みやすくて保存に悩むもの。傷みにくい方法が分かればママ・パパもうれしいですよね。

◆準備するもの

・バナナ(同じ日に買ったものを3〜5本用意)

・保存用の袋(ジッパー付き袋など)

・新聞紙・ラップ・アルミホイル

・冷蔵庫・常温保存スペース

・カメラまたはスマートフォン(記録用)

・ノートまたは自由研究用のワークシート

・ペン・色鉛筆(記録やまとめに使用)

・日付シール(保存開始日を記録するため)

◆やり方

①バナナをいくつかの保存方法に分けて実験します。

例:①常温保存 ②冷蔵保存 ③新聞紙で包む ④ラップで包む ⑤袋に入れて保存

②毎日同じ時間にバナナの皮の色や形、中身の変化を観察します。

③観察した内容を写真に撮ったり、絵に描いたりして記録します。

④どの保存方法がいちばん傷みにくかったかを比べて、理由を考えます。

⑤気づいたことや感想をノートにまとめます。「冷蔵庫に入れると黒くなりやすかった」「新聞紙で包むと長持ちした」など、自分の言葉で書くとよいです。

◆所要時間

5日間ほど

◆ママパパのおすすめポイント

「実生活で役立つ」(40代・秋田県・子ども1人)

【調べ学習】カメラの仕組みを知る

カメラの仕組みを知るには、実際のカメラを観察するのが一番。ワクワクして取り組めます。

◆準備するもの

・ジャンクカメラ(故障して使えなくなったもの)

・精密ドライバーセット(小さなネジを外すため)

・手袋(安全のため)

・ノートまたは自由研究用のワークシート

・ペン・色鉛筆(記録や図解に使用)

・カメラの仕組みが載っている図鑑や参考書

・インターネット(カメラの構造や歴史を調べるときに使用)

・大人の協力(分解作業は細かくて危険な場合もあるため)

※分解する際は、部品が飛んだり壊れたりすることがあるので、机の上を片づけて安全に作業しましょう。

◆やり方

①ジャンクカメラを用意し、外側からどんな部品があるかを観察します。

②精密ドライバーを使って、カメラを少しずつ分解していきます。レンズ、ミラー、シャッターなどの部品を見つけたら、名前や役割を調べて記録します。

③写真が撮れるしくみ(光がレンズを通って、センサーやフィルムに届く)を図にまとめます。

④カメラの種類(フィルムカメラ・デジタルカメラ)による違いも調べてみましょう。

⑤日本カメラ博物館などで行われている分解講座や展示を調べて、実際に参加するのもおすすめです。※リンク先の情報は最新のものをご確認ください。

⑥気づいたことや感想をノートにまとめます。「レンズの中に何枚もガラスが入っていた」「ミラーが動いて光を反射していた」など、自分の言葉で書くとよいです。

◆所要時間

3時間ほど

◆ママパパのおすすめポイント

「実際にフィルムをセットしてみて遊べそう」(30代・愛知県・子ども2人)

【調べ学習】台風の仕組み

年々、悩まされることが増えている台風。風や雨の仕組みを知れば、どんな被害が出るのか想定ができて実生活にも役立ちます。

◆準備するもの

・台風についての図鑑や気象の本

・インターネット(気象庁や防災関連のサイトなど)

・世界地図・日本地図(台風の進路を調べるときに使用)

・ノートまたは自由研究用のワークシート

・ペン・色鉛筆・定規

・台風のニュース映像や天気予報の記録(参考になります)

・気象用語の辞典など(あると理解が深まります)

◆やり方

①台風がどのような仕組みで発生するのかを図鑑やインターネットで調べます。

例:海水の温度、上昇気流、低気圧の関係など

②台風が発生しやすい時期や場所について調べます。特に、なぜ夏に多いのかを考えると研究が深まります。

③台風の進路や強さによって、どんな被害が出るのかを調べます。風・雨・高潮などの影響についてまとめましょう。

④台風の構造(目、雨雲、風の流れなど)を図に描いて説明します。

⑤台風に備えるために、家庭でできる防災対策も調べてまとめると、実生活にも役立ちます。

⑥気づいたことや感想をノートにまとめます。「海の温度が高いと台風が強くなる」「台風の目のまわりが一番風が強い」など、自分の言葉で書くとよいです。

◆所要時間

3時間ほど

◆ママパパのおすすめポイント

「意外と知られていない」(40代・神奈川県・子ども2人)

【工作】パチンコ(スマートボール)

工夫しながら作ることでより面白くできたりと、遊びながら学べるのがポイント。学校で友だちと盛り上がること間違いなし。

◆準備するもの

・木の板(A3サイズ程度がおすすめ)

・釘(短めのもの)

・木材(発射台や障害物用)

・ゴム(発射台のスライドに使用)

・ビー玉(複数あるとゲーム性がアップ)

・金づち(釘を打つため)

・のこぎり(木材を切るときに使用)※大人と一緒に

・絵の具・筆・ペン(ボードの装飾用)

・定規・鉛筆(設計や下書きに使用)

・接着剤または木工用ボンド

※安全のため、釘打ちや木材の加工は必ず大人と一緒に行いましょう。

◆やり方

①木の板を斜めに立てかけられるように準備します(裏に支えをつけると安定します)。

②板の上に釘を打って、ビー玉が転がるルートを作ります。釘の間隔や配置を工夫すると、動きが面白くなります。

③木材を貼り付けて、障害物や得点ゾーンを作ります。ビー玉が止まる場所に点数を書いても楽しいです。

④発射台は、木材をスライドできるようにしてゴムで固定します。ビー玉をはじく仕組みを工夫しましょう。

⑤ボード全体に絵の具で絵を描いたり色を塗ったりして、オリジナルのデザインに仕上げます。

⑥完成したら、実際にビー玉を転がして遊んでみましょう。得点を競ったり、ルールを考えたりするのもおすすめです。

◆所要時間

3時間ほど

◆ママパパのおすすめポイント

「うまく入るように釘を調整する」(40代・大阪府・子ども3人)

【観察】車内の温度変化

夏の車内の温度は、駐車時など一気に上がりますよね。車内に置くと危険なものなどを確認することで、安全意識も高まります。

◆準備するもの

・温度計(車内用と外気用があると便利です)

・時計またはタイマー(時間を記録するため)

・ノートまたは自由研究用のワークシート

・ペン・定規・色鉛筆(記録やグラフ作成に使用)

・車(保護者の協力のもとで使用)

・カメラまたはスマートフォン(記録用)

・安全に観察できる場所(直射日光が当たる駐車場など)

※車内での観察は必ず保護者と一緒に行い、安全に配慮しましょう。

◆やり方

①晴れた日に車を屋外に駐車し、外気温と車内温度を時間ごとに測定します(例:午前9時、10時、11時、12時など)。

②同じ日の中で、窓を閉め切った状態と、少し開けた状態(約2〜3cm)で30分間放置し、それぞれの温度を比べます。

③温度の変化をグラフにまとめて、どの時間帯や条件で車内が最も暑くなるかを確認します。

④車内に置いてはいけないもの(例:スプレー缶、電子機器、ペットなど)についても調べてまとめます。

⑤気づいたことや感想をノートに書きます。「窓を開けるだけで温度が下がった」「外より車内の方がずっと暑かった」など、自分の言葉で記録するとよいです。

◆所要時間

3時間ほど

◆ママパパのおすすめポイント

「生活に役立つ」(40代・埼玉県・子ども2人)

HugKumでは、自由研究のアイデア満載の特設サイトを開設しています。そちらもあわせてご覧ください。

6年生におすすめの自由研究

まとめ方や表現力がぐんと伸びる6年生には、調査・実験・考察までをしっかり組み立てる自由研究がおすすめです。自分の意見や発見を伝える力を活かして、オリジナリティのある研究に挑戦してみましょう。

【調べ学習】昔と今の暑さの違い調べ

暑さの感じ方や気温の変化は、時代によってどのように変わってきたのでしょうか。昔と今の暑さの違いを調べることで、気候変動や生活習慣の変化について理解を深めることができます。

◆準備するもの

・ノートまたは自由研究用のワークシート

・ペン・色鉛筆・定規(記録やグラフ作成に使用)

・インターネット(気象庁・環境省などの公式サイト)

・図書館の本や資料(気候や暮らしの歴史について)

・家族へのインタビュー用の質問リスト

・カメラまたはスマートフォン(記録用)

・グラフ用紙(気温の変化をまとめるときに便利)

◆やり方

インターネットや書籍で、昔と今の気温データや気候に関する情報を調べましょう。気象庁の公式サイトや環境省のデータベースなどを利用すると、信頼性の高い情報を得ることができます。次に、親や祖父母にインタビューしましょう。彼らが子どもや若者だったころに経験した暑さについて、具体的なエピソードを聞いてみます。また、当時の暑さ対策や夏の過ごし方についても尋ねてみると良いでしょう。

集めた情報をもとに、昔と今の暑さの違いを比較してみます。気温の変化だけでなく、生活習慣や技術の進歩、建物や街の変化も入れてまとめると、より具体的な理解が深まります。

◆所要時間

3時間ほど

◆ママパパのおすすめポイント

「昔と比べて夏の暑さは変わったのか? 親の時代は、教室にエアコンが無かったってほんと? 発展して環境問題についても調べられるから」 (40代・千葉県・子ども1人)

【調べ学習】都道府県境調べ

日本には47都道府県があるけれど、境目はどうやって決まったのでしょう。地図を見て考えてみると、いろんなパターンが見つかりそう。

◆準備するもの

・地図帳または日本地図(紙の地図とデジタル地図の両方あると便利)

・ノートまたは自由研究用ワークシート

・ペン・色鉛筆(境界線をなぞったり、メモを取るため)

・インターネット(国土地理院や都道府県の公式サイトなど)

・図書館の地理・歴史の本(境界の由来を調べるときに活用)

・定規・コンパス(地図の距離や方角を測るときに使用)

◆やり方

①地図帳や日本地図を使って、いくつかの都道府県境を選び、どんな地形に沿っているかを調べます。 例:山脈に沿っている境、川が境になっている場所、まっすぐな線で区切られている地域など

②境目が自然の地形(山・川・海など)に沿っている場合は、その地形の特徴を調べてみましょう。

③境目がまっすぐな線になっている場合は、歴史的な背景や行政の区分が関係している可能性があります。

④気になった都道府県境について、インターネットや本で由来を調べてみましょう。

例:「○○県と△△県の境は、昔の藩の区分がもとになっている」など

⑤調べたことをノートにまとめ、地図に色分けしたり、境界の特徴を分類したりすると、見やすくなります。

⑥最後に、「境目にはどんな理由があるのか」「自分が面白いと思った境界はどこか」など、感想を書いてみましょう。

◆所要時間

調べ・記録:約3時間(複数の境界を調べる場合)

まとめ・感想:約2時間

◆ママパパのおすすめポイント

「地図帳をじっくり見て、いろいろな可能性を考える。観察することと考えることが同時にできる」(40代・福島県・子ども1人)

【実験】色と温度の研究

すぐにできて、実生活にも役立つ実験。実際に服を着てみて体感できるのもポイント。

◆準備するもの

・ペットボトル(同じサイズのものを3〜5本)

・絵の具(赤・青・黒・白・黄色など)

・水

・温度計(できれば複数あると便利)

・記録用のノートまたはワークシート

・ペン・定規・色鉛筆

・時計またはタイマー

・屋外で日光が当たる安全な場所

※ペットボトルはよく洗って乾かしておきましょう。

◆やり方

①絵の具を使って、赤・青・黒・白などの色水を作ります。

②同じ量の色水を、それぞれのペットボトルに入れます。

③屋外の同じ場所に並べて、日光に当てます。

④10分おきに温度を測定し、記録します(30分〜1時間ほど観察)。

⑤どの色が一番早く温度が上がるか、どの色がゆっくり温まるかを比べます。

⑥結果をグラフにまとめて、色と温度の関係を整理しましょう。

◆所要時間

2時間ほど

◆ママパパのおすすめポイント

「あたたまりやすい色がわかれば、服の調整にいかせる」(40代・石川県・子ども2人)

【実験】ミョウバンの結晶作り

スーパーやドラッグストアで売っている焼きミョウバンを使って、本格的な実験ができるのでオススメ。上手にできあがると、無色透明の正八面体になり、宝石のようで感動するはず。

◆準備するもの

・焼きミョウバン

・耐熱性のガラスコップ

・お湯

・糸

・モール

・割り箸

・はさみ

◆やり方

①モールを好きな形にします。コップの側面や底につかない大きさなら、どんな形でもOK!

②ミョウバン溶液を作ります。コップの7分目までミョウバンを入れ、お湯を注いで透明になるまでかき混ぜます。やけどをしないように注意しましょう。

③モールをつるしてそのままそっと置いておきます。

④水温が下がると結晶ができます。

◆所要時間

3日ほど(気温や環境によって変わります)

◆ママパパのおすすめポイント

「難しいが理科の勉強にもなるのでいいと思う」(40代・神奈川県・子ども2人)

【工作】ドライフラワー作り

生花を家に飾っていても夏場は枯れやすいですよね。長く花を楽しむにはドライフラワーがぴったり。作った後はインテリアとして楽しめるのもポイント。

◆準備するもの

・生花(アジサイ、かすみ草、バラ、ラベンダーなどがおすすめ)

・洗濯用ピンチハンガー(またはひも+洗濯ばさみ)

・ハサミ

・麻ひもやリボン(飾りつけ用)

・花瓶(飾って乾燥させる場合)

・記録用ノート・ペン(観察やまとめに使う)

※花は買ってきたらすぐに乾燥させるのが理想ですが、少し飾ってからでもOKです。

◆やり方

① ドライフラワーに向いている花を選びます。小さな花がたくさんついているものや、色が濃い花は乾燥後もきれいに仕上がります。

② 洗濯用ピンチハンガーに、花が重ならないように逆さにして吊るします。茎の部分をピンチではさみ、花が下になるようにします。

③ 直射日光の当たらない、風通しのよい室内に吊るします。湿気の少ない場所を選びましょう。

④ 1〜2週間ほどそのままにしておくと、花の水分が抜けてドライフラワーになります。花の種類や気温によって乾燥時間は変わります。

⑤ 乾燥したら、麻ひもやリボンで束ねて飾ったり、瓶に入れてインテリアにしたり、カードに貼ってプレゼントにするのもおすすめです。

⑥ テーブルに飾りたい場合は、花瓶にほんの少しの水を入れて花を挿し、そのまま水がなくなるまで放置する方法もあります。自然に乾燥してドライフラワーになります。

◆所要時間

2週間ほど

◆ママパパのおすすめポイント

「枯れさせずに乾かすのがポイント」(40代・神奈川県・子ども2人)

【観察】雲の観察

なかなかきちんと見上げることのない空の観察は、天気予報などへの興味がぐっとわきますよね。

◆準備するもの

・観察ノート(またはワークシート)

・ペン・色鉛筆(雲の形を描くときに便利)

・温度計

・湿度計

・気圧計(アウトドア用や腕時計型がおすすめ)

・方位磁石(風向きを調べるときに使える)

・カメラまたはスマートフォン(雲の写真を記録する場合)

・天気予報アプリや新聞(予報と比べるため)

◆やり方

① 毎日、午前中や夕方などの決まった時間に空を観察します。雲の量、形、動き、色などを記録しましょう。

② 「わたぐも(積雲)」「うすぐも(巻雲)」「おおぐも(層雲)」など、雲の名前を調べながら分類してみましょう。図鑑やインターネットを使うと便利です。

③ 温度、湿度、風向き、気圧などを測定して記録します。風向きは木の揺れ方や方位磁石を使って調べましょう。

④ 雲の様子と天気予報を比べてみましょう。「黒い雲が出てきたら雨が降った」「巻雲が出た翌日は晴れだった」など、雲と天気のつながりを見つけると面白くなります。

⑤ 観察した雲の絵や写真、気象データをノートにまとめて、1週間〜2週間の変化を見てみましょう。グラフや表にするとわかりやすくなります。

◆所要時間

毎日の観察:1回につき約15分

期間:1週間〜2週間(長く続けるほど発見が増えます)

まとめ作業:約時間

◆ママパパのおすすめポイント

「気象に関心を持つことで、予報や防災の知識が得られる」(50代・埼玉県・子ども2人)

年齢によって取り組みやすさを加減して

まだ低学年のうちはできることも限られますよね。とはいえ、自分でできると達成感も得られるので、なるべく手伝わなくてもいいものを選んであげましょう。逆に高学年になるにつれ、取り組める幅も広がるので、夏休みという長期でないとできない観察や、手が込んだ実験などにトライしてみるのがおすすめです。子どもも大人もハードルが高く感じられる自由研究ですが、楽しい気持ちで取り組めるよう、自分にあったものを上手に選ぶ手助けをしてあげられるといいですね。

文・構成/HugKum編集部

夏休みの自由研究

↓↓テーマ探しなら…ここをクリック↓↓