3月1日は防災用品点検の日!

災害に備えて防災用品を準備しているご家庭は多いでしょう。しかし防災用品は、定期的な確認や点検が欠かせません。3月1日は「防災用品点検の日」です。これを機会に、防災用品のチェックを行いましょう。

由来と意義

「防災用品点検の日」は、年に4回あります。関東大震災を受けて「防災の日」と決定された9月1日を中心に、3月1日・6月1日・9月1日 ・12月1日が「防災用品点検の日」とされています。 これらの日は季節の変わり目でもあることから、定期的な防災用品点検を促すことを目的として防災システム研究所によって制定されました。

防災用品点検の重要性

防災用品や避難グッズを用意することの重要性は広く知られています。しかし一度準備して終わりではありません。いざというときに頼れるよう、定期的な点検や中身の入れ替えが不可欠なのです。

ここでの大きなポイントは2つ。まずは品質の維持です。例えば賞味期限・使用期限の切れたものや破損しているものがないか、確認する必要があります。2つ目は自分たちの状況変化への対応です。例えば家族構成・人数の変化、住環境の変化、周辺で頻発している災害発生状況なども考慮して、防災用品を見直す必要があります。

日頃から適切な点検を行い非常事態に備えることで、家族の安全を守ることができるのです。

全国の家庭での防災状況

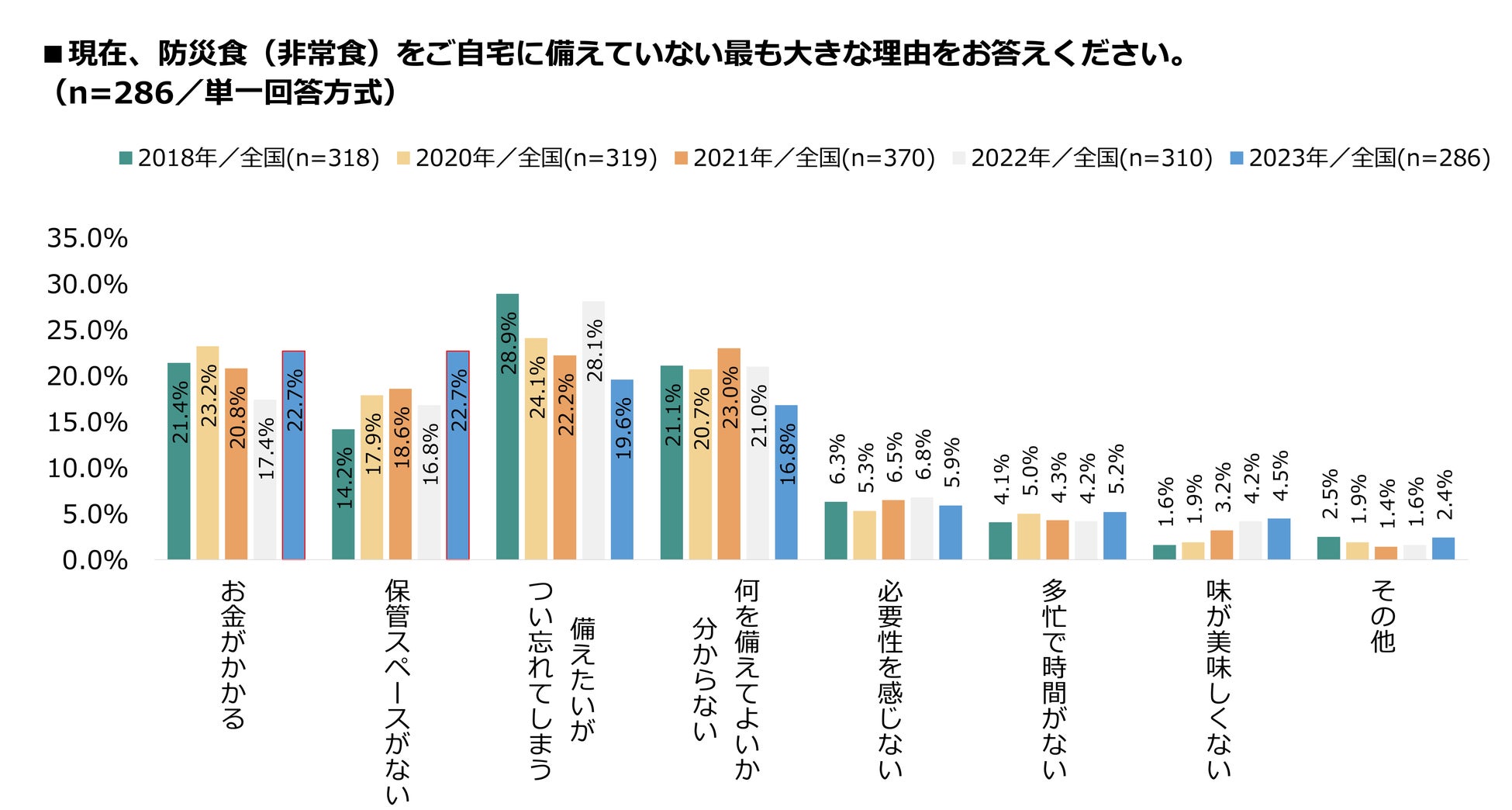

実際の家庭での防災対策はどのような状況なのか、子どもと同居する全国の母親に対して行われた2023年度アンケートの結果を見てみましょう。

防災食(非常食)の備蓄状況について、少量でも備蓄を行っている家庭は全国・各地域でも過半数を占めています。ただし多くの自治体で推奨される『家族全員が3日以上対応できる量』を備蓄できている割合は全国で16.8%にとどまっています。防災食を自宅に備えていないと回答したうち、特にその理由として挙げられたものは『お金がかかる』『保管スペースがない』といったものでした。

災害発生時すぐに持ち出せる非常持ち出し袋が用意されているのは半数以下ですが、ハザードマップや避難場所・避難ルートを確認している割合は年々増えつつあり、災害への意識は高まっているものの準備が追いついていない状況があると推測されます。また冬季の被災で暖を取るための用意が十分でないという回答もあり、その理由としては『何をして良いか分からないから』が多く挙げられました。

全体の結果から、防災への意識はあるものの防災用品の準備が不十分と感じている方が多いことがわかります。非常食について『以前備えていたが、現在は備えていない』という層も存在し、メンテナンスの難しさがうかがえます。

出典:防災対策実態調査~ 防災食(非常食)の備蓄率 59.9%で3年連続増加 一方“お金”と“置き場所”が新たな防災課題に|ミドリ安全株式会社のプレスリリース

これだけはそろえておきたい!家庭用防災用品

突然起こる災害に備えるため、家庭で最低限常備しておきたい防災用品を紹介します。

食料

まず欠かせないのは備蓄用食料。缶詰、レトルト食品、乾パンをはじめとする食品です。また簡単な調理にも使える長期保存用の食材(アルファ米など)も普及し、種類を揃えやすくなっています。

食料と合わせて開封・調理の際に使用する缶切り、折りたたみナイフなども用意しておきましょう。使い捨ての箸やスプーン、紙皿・紙コップもあると便利です。

飲料水

必需品である水は1人につき1日3リットル、最低でも3日分が必要なので9リットル×人数分の備蓄が推奨されています。

長期保存水のほか、市販のミネラルウォーターやウォーターサーバーの水も活用可能です。賞味期限に十分注意して備えましょう。

照明用品

停電に備えて、照明用品も不可欠です。まずは懐中電灯を揃えましょう。これは消費電力や耐久性の面からLEDタイプがおすすめです。予備の乾電池も忘れずに。

また照明だけでなく火として使えるライター、マッチ、ろうそくもあるといいでしょう。

通信・情報収集できるもの

警報や避難情報など、非常時の情報収集も重要です。持ち運べて消費電力の少ない携帯ラジオが、非常時の情報収集の主流です。乾電池を必要としない手回し発電式・ソーラー電池式のものがおすすめです。

通信用のスマートフォンとその充電器・モバイルバッテリーも欠かせません。日常でも活用できるものですから、普段から持っておくのもいいでしょう。

医薬品や救急セット

軽いケガや不調の対処用品もそろえておきましょう。絆創膏、包帯、ガーゼ、消毒液といった応急手当品に加えて、医薬品(鎮痛剤、風邪薬など)も必要です。また病院から処方されている常用薬などがある方は、それも忘れないようにしましょう。

衛生用品

災害下で感染症が蔓延する例は多いため、衛生用品も欠かせません。ウェットティッシュ、トイレットペーパー、使い捨てのマスク、消毒用アルコールはほぼ必須です。特に女性は生理用品も適量を用意しましょう。汚物の処理などのためにビニール袋、使い捨て手袋もあると便利です。

子どもの必需品

特に赤ちゃん・子ども用品は支援物資でも行きわたりづらく個人差もあるため、なるべく家庭でも用意しましょう。おむつ、ミルク、離乳食、着替え、おやつなど月齢や年齢に合わせて見直してください。

余裕があれば、気を紛らわせるための音が出ないおもちゃや絵本もあると役立ちます。

防災用品の保管方法と点検のポイント

防災用品は一度準備して終わりではありません。いざというとき本当に役立てられるよう、適切な保管と定期的な点検・更新が必要です。

防災用品の適切な保管場所

災害発生時、すぐに必要なものは非常持ち出し袋に入れて玄関などに置くのがいいとされます。高温で劣化しにくい簡易トイレや毛布を、自家用車に常備しておくのもひとつの手段です。

自宅避難用の備蓄品は、安全な保管場所を選びましょう。直射日光・湿気のあるところは避け、また地震の際の危険性から高い場所も避けてください。そのうえでなるべく目につきやすい場所であれば、点検もしやすいでしょう。

使用期限と交換時期

水・食品、医薬品など賞味期限・使用期限のあるものは必ず確認して、期限の近いものは入れ替えましょう。

十分な期限を保ちつつ気軽に更新する方法として、ローリングストック法が挙げられます。新しく買ったものを備蓄用に回し、古くなったものは普段の食事や日常用に使用する方法です。これによって期限切れで廃棄するアイテムも減らせるという利点もあります。

電気製品の動作チェック

電気製品も定期的な点検が必要です。破損している箇所がないか、電源を入れて正常に動作するか、電気切れや液漏れしていないかも注意してください。

ハザードマップの確認

周辺地域の情報も確認しておきたいところです。ハザードマップや避難所情報が更新される場合もありますから、自宅や職場周辺の環境を定期的に確認し、避難ルートをチェックしましょう。

家族構成の変化にも対応

子どもの誕生や成長によって、必要なアイテムの内容や量も変化します。現在の状況や、少し先を見据えて備えたいところです。また妊娠中の方がいる場合も、体調変化に留意して防災用品の中身を整えましょう。

防災用品セットのおすすめを紹介

「何を揃えればよいか分からない」といった方に、防災セットがおすすめです。市販のセットをベースに、必要に応じて中身を入れ替えましょう。例えば1人分のセットを家族分用意しておくと、適正量が分かりやすいという利点もあります。

備えて安心 1人用防災リュック

保存食・衛生用品を中心としたセットです。水でもお湯でも調理可能なアルファ化米入り。リュックタイプで急な避難の際も安全です。

防災のミカタ 防災グッズ メタプレミアム 2人用

お子さんを連れての避難が想定される場合には、2人用セットも選択肢のひとつです。やや重くはなりますが、大きめのリュックで子ども用品も追加できます。

岸田産業 防災グッズ 車載用 ハンマー付き

分散備蓄にも適した、車載用の防災セットです。外出中の被災にも対応できるほか、緊急脱出用ハンマーも入っており、自家用車を使う方にはおすすめです。

防災用品点検の日にはぜひチェックを

防災用品は、用意しただけで安心するのではなく、定期的な点検とメンテナンスが重要です。非常食の賞味期限が切れていないか、懐中電灯やモバイルバッテリーが正常に動作するか、避難経路やハザードマップの情報が最新かどうかも確認しておきましょう。また、家族構成や生活環境の変化に応じて必要な防災グッズが変わることもあります。

「防災用品点検の日」をきっかけに、家族みんなで防災対策を見直し、いざというときにしっかり備えられるようにしておきましょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部