親知らずとは?

正面から数えて8番目の歯を「親知らず」と呼びますが、奥歯である大臼歯の3番目の歯であることから、正しくは第三大臼歯といいます。上下左右で合計4本あり、歯科用語で「智歯」と呼ぶこともあります。

親知らずの名前の由来は諸説ありますが、一般的に10歳代後半から20歳代前半にかけて萌出し、親が知らない頃に生えることが多いためと言われています。周りの歯の状況により高齢で生えることもあり、当院では80歳を超えてから生えてきた患者さんもいます。

「親知らずが生えてこない」パターンは2つあり、歯はあるが生えてこないケース(埋伏歯)と歯自体が存在しないケース(先天性欠如、先欠)があります。

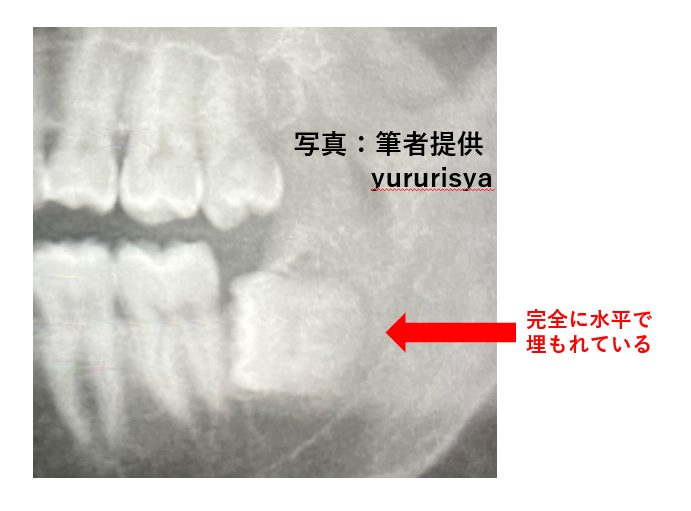

古代人に比べて顎の大きさが小さい傾向にある現代人は、親知らずが真っ直ぐに正しく生える顎骨のスペースが足りないことがあり、傾斜して生える場合や完全な横向きで生えてこないケースもよくあります(図1)。

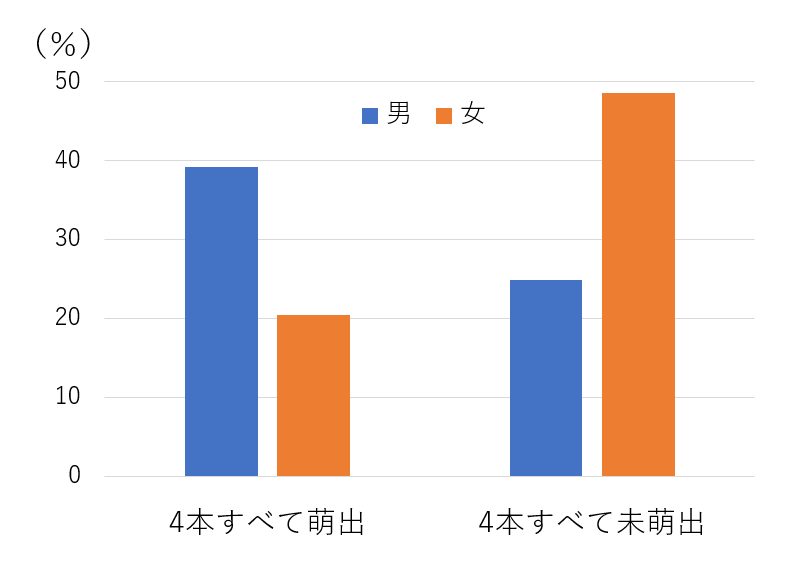

1995年以降に新潟市で行われた調査では、約40%の男性が4本とも生えましたが、約半数の女性が4本とも生えませんでした(図2)。

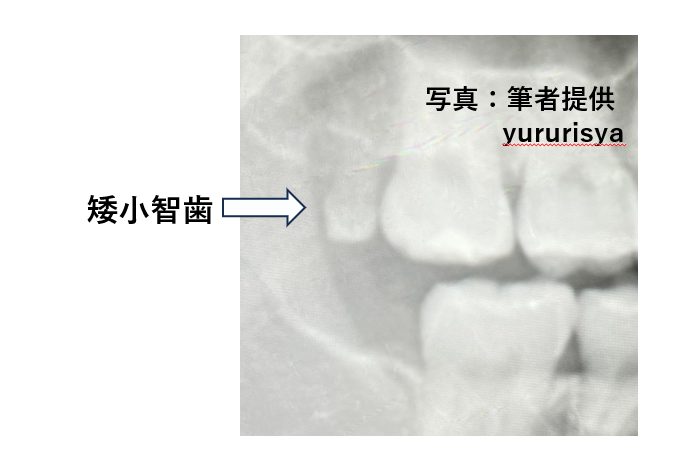

下の図3のように小さな歯(矮小歯、わいしょうし)になることも珍しくなく、生まれつき存在しない先天性欠如(先欠)も少なくありません。

▼こちらの関連記事もチェック

親知らずは、抜いたほうがいい?

親知らずは痛みがなくても、周囲の歯や歯ぐきなどの歯周組織に悪影響(虫歯、歯周病、歯並び・噛み合わせの不正等)を及ぼす可能性が高いため、他の歯に比べて抜歯の適応になりやすいと言えます。

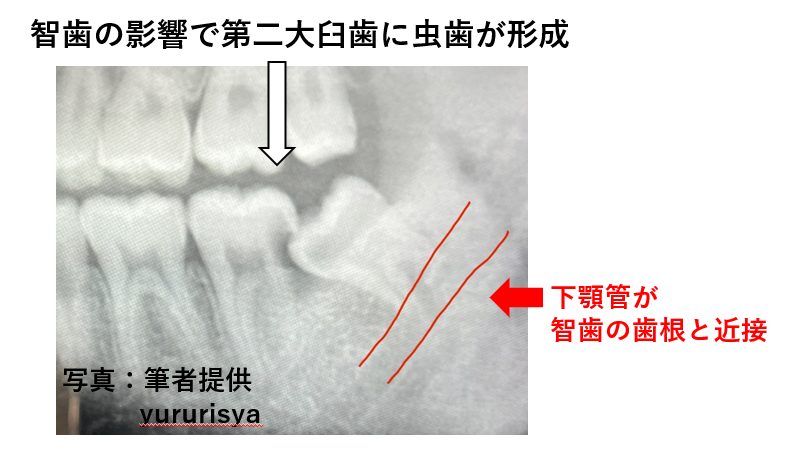

図4のように隣接する第二大臼歯との間に歯磨きが困難なスペースができれば、虫歯リスクが高まります。

「親知らずが痛い」という症状で来院される患者さんは少なくないですが、痛みの原因としては虫歯によるものと、周囲の歯ぐきの炎症によるものがあり、歯周炎の中でも特に「智歯周囲炎」と呼びます。

いずれの原因も、親知らずはいちばん奥にあり歯磨きがしにくく、特に傾斜した歯や完全に生えきらずに歯肉が一部覆っている歯は、磨き残しの歯垢(プラーク)が蓄積しやすいことが大きな要因になります。

磨きにくい親知らずは歯ブラシでのブラッシング後、消毒効果のある含嗽薬(うがい薬)でしっかりブクブクするようにしましょう。

一方、その生え方(角度や歯ぐきからの萌出割合)で抜歯の可否を判断することもありますが、水平埋伏智歯のように抜歯後に痛みなどの症状が出やすい歯は、大事なライフイベント(出産、結婚、受験など)がある時は、その前には抜かないようにするなど、抜歯のタイミングも考慮します。

当然ながら、周囲の歯や歯周組織に悪影響がなければ、あえて抜く必要はありません。

・真っ直ぐに生えて、反対の歯と正しく噛み合っている場合

・完全に顎骨や歯ぐきに埋伏している場合

・将来的に活用する可能性がある場合(ブリッジの支台歯、義歯の鉤歯、移植歯など)

上のような場合は、「親知らずは抜いたほうがいい」とは必ずしも言えない、と言えるでしょう。

智歯抜歯の実際

抜歯の年齢に上限はないですが、傷の治り具合や体の負担を考慮すれば、体力のある20歳代のうちに抜くのが望ましいと言えるでしょう。顎骨の成長が終わる20歳前後に親知らずは生えますので、抜歯で骨の成長が影響を受けることはほとんどありません。

ところで、一般開業医では設備面等の問題もあり、抜歯が困難なケースがあります(水平埋伏智歯など)。そのような場合は近隣の病院内にある「口腔外科」へ抜歯依頼の紹介状を歯科医師に書いてもらい、紹介状を持参して紹介先の口腔外科で抜歯手術を受けるのが一般的な流れです。

大半は日帰り手術で対応できますが、歯の状態や全身的な体調などの理由で入院が必要なこともあります。

抜歯後の注意事項は、他の歯の抜歯の場合と特に変わりませんが(抜歯当日の入浴や激しい運動は控える、出血したら傷口を押さえて圧迫止血する、麻酔のため食事に気を付ける等)、上顎と比べて顎骨が分厚い下顎では、麻酔の量が増えがちなので要注意です。

抜歯後の消毒や抜糸は通常、紹介元の開業医でも可能ですので、安全のために抜歯の施術は口腔外科を利用しましょう。

抜歯後の症状

一般的に上顎のほうが下顎に比べて歯を支える歯(歯槽骨)が軟らかく、親知らずを抜歯した後の痛みは出にくいとされています。

ですから、「親知らずを抜いてひどい痛みが出た」「口が開かなくなって、食事ができなくなった」といった不快症状が出やすいのは下顎の場合が多いと言えるでしょう。

抜歯時には腫れ止め(抗菌薬)や痛み止め(鎮痛薬)等の薬が処方されますが、埋伏智歯などで歯ぐきをメスで切開するケースでは傷口が大きくなるため、腫れや痛みも含めて、下記のような強い症状が出ることがあります。

・ドライソケット

激しい痛みを伴うことが多いです。抜歯した部位(抜歯窩、ばっしか)が感染などで正常な血餅(傷を埋める血のかたまり)が形成されずに治癒不全を起こした時に発症します。

抗菌薬の投与や定期的な消毒に加え、抜歯窩再搔爬(抜歯した部位を麻酔して感染物質などを除去する処置)を行います。

・開口障害

口が開きにくくなることで、抜歯した周囲の歯ぐきや頬に強い炎症が起きた時などに生じます。

炎症が治まれば再び口は開きやすくなりますが、免疫力の低下等があって症状が長引き、食事など栄養摂取に支障が出れば、点滴で栄養補給することもあります。

・知覚障害

下顎の親知らず周辺は、下顎骨にある下顎管(図5)を通る下歯槽神経や顎骨の内側を通る舌神経などの太めの神経があるため、抜歯時に何らかのダメージを与えると、しびれや麻痺等の感覚異常が生じることがあります。

抜歯前には、これらの症状が起きる可能性があることを担当の歯科医師から十分な説明を受け、同意をした上で抜歯手術を受けるようにしてください。

親知らずは移植で再活用できる

これまでの内容から「親知らずは余計な厄介者」というイメージが湧くかもしれませんが、失われた歯を自分の歯で補う「移植」で最も活用されるのが、実は親知らずなのです。

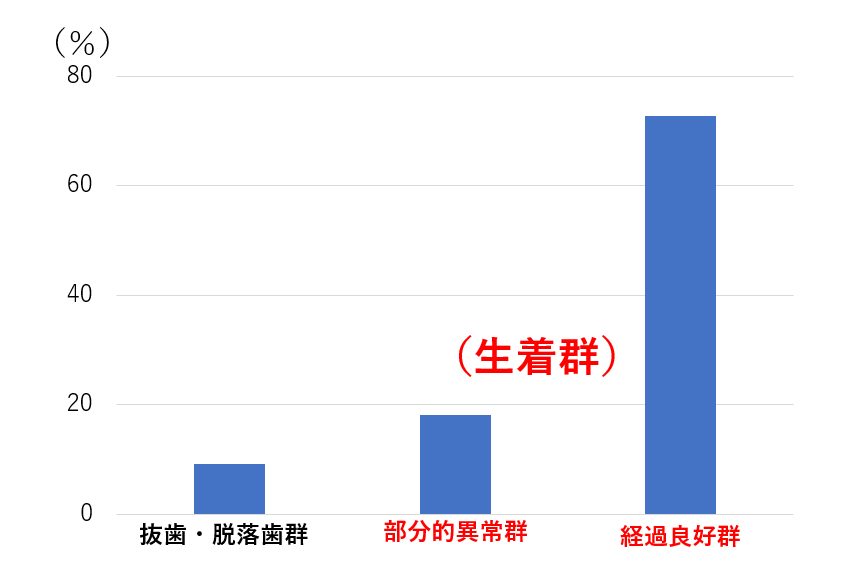

2009年に新潟大学の研究グループが報告した内容では、新潟大学医歯学総合病院「歯の移植外来」で歯根完成歯の即時自家移植(抜いた歯を、すぐに別の部位に移植する手術)を実施し、術後6か月以上の経過観察を行った165歯(親知らずの割合が最も多い)について、生着率を調べました。

男女合わせて150例(165歯)で平均年齢は33.9歳となり、20歳代が最も多い年齢層でした。

その結果、165歯のうち120本(72.7%)が経過良好で、部分的な異常があった歯を含むと90%を超える生着率でした(図6)。

また、移植先の部位として親知らずの隣の部位(第二大臼歯部)が最も多く、失われた奥歯の機能を補うために親知らずの移植が有効であることが再確認されました。

移植初期には細菌感染などで脱落する歯もありますが、半年経過をみることができれば比較的安定して生着することを示しています。

* * *

以上より、親知らずは有無や生え方など個人差が大きいため、歯科医院で顎全体が写る「パノラマレントゲン写真」を撮影するなどして、自分の親知らずの状態を把握しておきましょう。もちろん保険診療で対応できますので、有効に活用してくださいね。

こちらの記事もチェック

記事執筆

島谷浩幸

参考資料:

・中原泉:歯の人類学.医歯薬出版,2003.

・長谷川勝紀ほか:歯根完成歯の即時自家移植に関する臨床的検討.口科誌 58(4):135-146,2009.