目次

「イライラ・落ち着きがない」子どもが栄養摂取で改善

(以下、梶尚志 先生談:)ひとつ、イライラしたり、落ち着きがない子どもが、栄養状態を改善したことで良い方向に向かった例をご紹介します。

ある小学2年生の男の子は、発達障害(ADHD)で、学校で授業中にそわそわ、キョロキョロして落ち着きがない状況。怒りっぽさも手伝って集団生活になじめず、よくトラブルを起こしていました。

困り果てていたお母さんは、学校のカウンセラーの方の紹介で、男の子を連れて私のところを訪ねてきました。血液検査をしてみると、「鉄欠乏・タンパク質不足・ビタミンD欠乏」で、栄養失調状態と判明。問診ではしょっちゅう下痢をしていたり、アレルギー症状もあり、深刻な状況であることがわかりました。

当クリニックの管理栄養士の指導の下、食事は小麦製品を取らないグルテンフリーかつ、乳製品を取らないカゼインフリーに、また大好きな甘いものは減らしてもらいました。

その結果、3か月ほど経った頃から、怒りっぽさが少しずつ減ってきて、半年後には授業中に座っていられるようになり、一緒に遊ぶ友達も増えてきました。

「イライラ・落ち着きがない」子どもが特に足りていないと思われる栄養素

(梶先生:)例に挙げた男の子のように、イライラしがちで落ち着きがない子どもが特に足りていないと思われる栄養素は、次のものが挙げられます。

● タンパク質

身体とエネルギー作りの基本であるのに加えて、セロトニンやドーパミンなどのメンタルを健全に整えるのに重要なホルモンの原料となります。

● ビタミンB群

タンパク質、糖質、脂質の三大栄養素がスムーズにエネルギーに造り変えられるのをサポートします。またビタミンB6とナイアシンがタッグを組み、メンタルホルモンづくりをサポートしてくれます。

● オメガ3系脂肪酸(DHA/EPA)

青魚に含まれるオメガ3系脂肪酸が不足すると、脳の機能が低下し、集中力や記憶力に悪影響を及ぼすことでメンタル不調に陥ることがあります。

● 亜鉛

亜鉛は体にとって必要なミネラルで、特に脳の発達や神経伝達物質(脳の情報を伝える物質)の調整に関わっています。

ADHDのお子さんは、脳内のドーパミンやセロトニンという物質のバランスが崩れていることが多いといわれています。ドーパミンは集中力ややる気をコントロールし、セロトニンは気持ちを落ち着かせる働きがあります。この2つの物質がうまく働かないと、注意散漫になったり、感情のコントロールがむずかしくなったりします。亜鉛は、これらの神経伝達物質を作るのを助けたり、脳内で適切に働くように調整する役割があります。

鉄分

鉄が不足すると酸素を届けるヘモグロビンが十分につくられず、脳や身体が酸欠状態になります。そのため立ちくらみやめまい、頭痛などを引き起こすほか、メンタルホルモンを作るサポートになります。

栄養素の取り入れ方〜簡単な食事術

(梶先生:)ご紹介した栄養素を普段の食事に無理なく取り入れましょう。食品例と簡単な食事術をご紹介します。

1.タンパク質とビタミンB群

食品例:

卵、鶏肉、豚肉、豆類、玄米など

簡単な食事術:

・朝食に卵焼きやゆで卵を追加する。

・豚肉入りの野菜炒めを夕食に取り入れる。

2.オメガ3脂肪酸(DHA、EPA)

食品例:

鮭、イワシ、サバ、アマニ油、チアシードなど

簡単な食事術:

・朝食のサラダにアマニ油を小さじ1足す。

・週に2回以上、焼き魚や缶詰の魚(オイル漬けではなく水煮)を取り入れる。

3.亜鉛

食品例:

牡蠣、赤身の肉、かぼちゃの種、ナッツ類など

簡単な食事術:

・おやつにミックスナッツを取り入れる。

・赤身の肉を使ったカレーやハンバーグを作る。

4.鉄分

食品例:

レバー、ほうれん草、納豆、豆腐など

簡単な食事術:

・ほうれん草のおひたしや納豆ご飯を副菜にする。

子どもの食事内容をうまく変えるヒント

(梶先生:)慣れ親しんだ子どもの食事内容を変えるのはむずかしいことも多いでしょう。また好き嫌いの多いお子さんもいます。そこで、食事内容をうまく変えるヒントをご紹介します。

無理のない目標を設定する

毎食、すべてを取り入れようとせず、1つずつ取り入れるようにすれば無理なく続けられます。

子どもの好みに合わせる

無理に食べさせるのではなく、子どもの好みに合わせましょう。いろいろな食材を試して子どもが好むものを見つけていければいいですね。好き嫌いが強い場合、少量から始めるようにしてください。

調理は時短で済ませる

調理に手間をかけすぎると継続しにくくなります。缶詰や冷凍食品などを上手に活用しましょう。

家族で楽しむ

子どもだけ特別メニューを作ると言うのではなく、家族、みんなが同じメニューにするほうが良いでしょう。家族全体で取り組むことで、子どもが食べやすくなります。

まずは子どもの状態をよく知ろう

イライラ・落ち着きがない子の、栄養面からの対策をご紹介しました。子どもの状態によって、一概にはいえませんが、もしメンタル面が気になる場合には、栄養という観点からアプローチしてみてもいいかもしれません。まずは子どもの心身の状態をよく知ることが大切といえそうです。

もしどうすれば良いかわからない症状がある場合や、家庭で食事内容を改善するのがむずかしい場合には、専門医を当たってみましょう。

こちらの記事もおすすめ

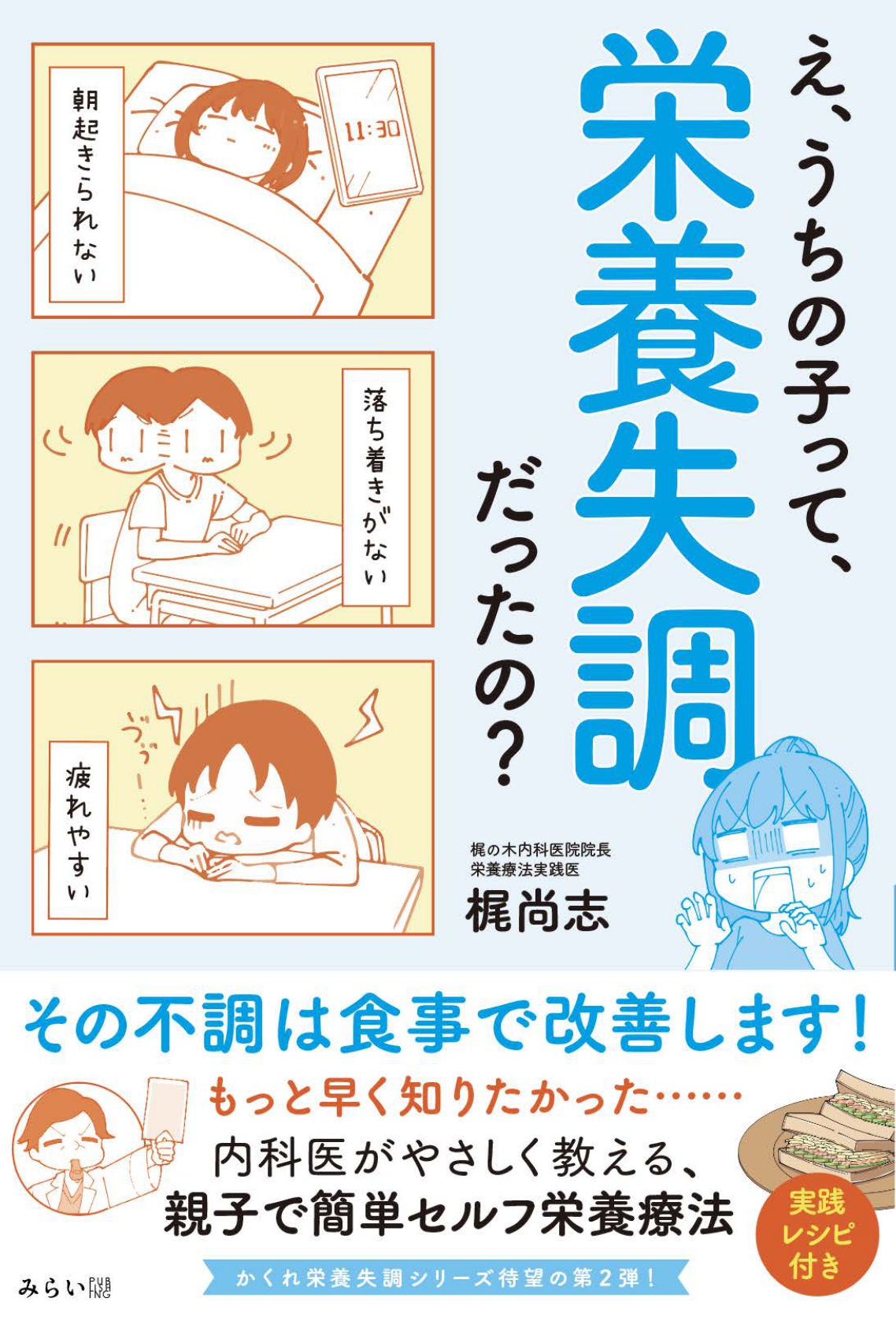

梶尚志先生の著書

『え、うちの子って、栄養失調だったの? ~その不調は食事で改善します!~』

お話を伺ったのは

総合内科専門医、腎臓専門医、家庭医、総合内科専門医として患者を診察する中で、通常の診察では解決できない「体の不調」に栄養学的なアプローチから治療と生活指導を行う。

著書に『え、私って栄養失調だったの? その不調は病気でなく状態です!』『え、うちの子って、栄養失調だったの? その不調は食事で改善します!』(みらいパブリッシング)がある。

構成・文/石原亜香利