目次

「甘いもの=糖質」依存の落ち着きのない女の子が、ゆるやかな糖質制限で改善

(以下、梶先生談:)「甘いもの=糖質」依存でメンタルの症状に悩まされていた子どもが、栄養状態を改善したことで良い方向に向かった例をご紹介します。

ある7歳の女の子は、主訴は「多動」であり、小児科でADHDの診断を受け漢方薬を処方されていました。しかし授業中に座っていられず、歩き回ってしまうため、当院を受診しました。

問診にて、毎日糖質を摂取しており、特にグミに対して依存性が強いことを確認。スーパーでもお菓子売り場でグミを買わないと大騒ぎになるとお母さんはなげいていました。

栄養解析の結果、反応性低血糖症※とタンパク質不足、ビタミンB6不足と高度の鉄欠乏、ビタミンD不足を認めました。また、ホモシステインというアミノ酸の一種の代謝が低下しており、葉酸、ビタミンB12不足も疑われました。

※過剰な糖質摂取によって一時的に高血糖となり、それに反応して膵臓からインスリンというホルモンが大量に分泌されて低血糖となることで、著しい眠気や体調不良を起こす症状のこと。

まずは、ゆるやかな糖質制限を勧め、一日に摂取するグミの個数を減らすことから始めました。

また、グミ以外の間食については、糖質制限のお菓子を代替食品として紹介し、菓子パンの摂取をやめてもらったところ、当初の一ヶ月で、学校での落ち着きが少し出てきて、無理なく頑張る気力が出てきたと話していました。

「甘いもの=糖質」依存で不足していると思われる栄養素

(梶先生:)糖質に依存している場合、よくタンパク質不足がみられます。タンパク質不足は満腹感を維持するホルモンの分泌を低下させ、糖質への欲求を強めます。

またタンパク質は血糖値を安定させる役割があるため、不足すると血糖値の急激な上昇と下降が生じます。

さらにタンパク質不足からトリプトファンが不足してくると、セロトニンの合成が低下し、糖質への欲求が強くなります。

鉄やビタミンB群不足のこともあります。これらは疲労感を引き起こし、エネルギー補充のために糖質を求める原因になります。

「甘いもの=糖質」依存の子どもの食事の改善術 9選

(梶先生:)糖質に依存している子どもの食事を家庭で少しずつ変えていく際の方法やポイントを9つご紹介します。

1. 糖質の質を改善する

精製された糖質を避け、自然な糖質源に置き換えましょう。

具体例:

・避ける食品: 白米、白パン、菓子パン、清涼飲料水、お菓子

・推奨する食品: 玄米、雑穀米、全粒粉パンなど

2. タンパク質を増やす

タンパク質でボリューム感を出して満足感を高めるようにします。

具体例:

・朝食に卵料理(ゆで卵、スクランブルエッグ)を取り入れる。

・おやつにチーズやナッツを取り入れる(アレルギーには注意を)。

・主菜に鶏肉、魚、大豆製品をしっかりと取り入れる。

3. 食物繊維を意識する

食物繊維は満腹感を長続きさせるだけでなく、血糖値の急激な上昇を抑え、反応性低血糖を抑えます。

具体例:

・サラダやスープに野菜(ブロッコリー、ほうれん草、にんじん)を追加する。

・主食のパスタやパン、米は全粒粉や雑穀を活用する。

・おやつに生のフルーツやプレーンヨーグルトにフルーツを混ぜたものを用いる。ただし、市販のフルーツ入りヨーグルトは糖質が多いため避ける。

4. 身体に良い脂質を取り入れる

良質な脂質は、脳の炎症を抑え、脳内の神経伝達物質であるドーパミンやセロトニンに良い影響を与えることで満足感を高め、糖質への欲求を軽減します。

具体例:

・アボカドをサラダに加える。

・料理にオリーブオイルやアマニ油を使う。

・おやつに小魚やアーモンド、クルミを取り入れる。

5. 食事回数を調整する

小まめに食べることで血糖値を安定させ、糖質への渇望を抑えます。

具体例:

・朝昼晩の3食に加えて、補食として低糖質の間食を用意します。市販の糖質制限のお菓子類、ナッツ、チーズスティックなどがおすすめ。

・食事間隔を4~5時間に設定してみるのも良い。

6. 水分補給を意識する

脱水は糖質への欲求を強めるため、水分摂取を心がけましょう。

具体例:

・市販の野菜ジュースやフルーツジュース、清涼飲料水を与えていた場合は、水やお茶(カフェインレスがおすすめ)に変える。

7. 徐々に取り組む

急激な糖質制限は子どもにとってストレスの原因となるため、あせらず段階的に行うことをおすすめします。

具体例:

・毎日食べているお菓子の量を少しずつ減らす。

・精製糖を使った食品を、果物や自然な甘みの食品に置き換える。

8. 家族みんなで取り組む

子どもだけでなく家族みんなで糖質制限を意識した食事に変えていくことで、実践が容易になります。

具体例:

・家族全員で健康的な食事を楽しむ。

・子どもが参加できる料理体験を増やす。

9. ご褒美を工夫する

糖質制限ができたときに、ほめてあげて、たまには特別なご褒美をあげると良いです。子どもも続けたくなります。

具体例:

・特別なおやつとして低糖質のチーズケーキやお菓子を手作りする。

・お菓子の代わりにお気に入りの活動(遊びやゲーム)を用る。

子どものメンタル不調から食習慣を変えたい親へのメッセージ

(梶先生:)子どもの情緒不安定は、親御さんにとって日常のストレスになるだけでなく、「うちの子どもだけ特別なのではないか」と、とても不安になったり、自責の念にとらわれたりして子育てに対する自信がなくなってしまいがちです。

我が子の未来、行く末をとても心配され、不安になっていらっしゃる親御さんも多いことと思います。子どもたち自身も悩み、自己肯定感がなくなっていることも多く見受けられます。

大切なことは、その状態は病気ではなく、単に食生活のバランスが悪い状態なんだということを、親子でしっかりととらえることだと思っています。

問題を感じたら、チャンスととらえ、食生活の改善へと親子で一緒に取り組んでいきましょう。実際に親子間の愛が増し、関係性がとても良くなっていった例を数多く見てきました。一緒に料理をするようになったり、一緒に買い物に出かけて食べ物に興味関心を持つようになったり、お菓子作りを一緒に楽しめるようになったりと、さまざまな変化が起きています。

不安があれば栄養療法の専門医である私たち医師と栄養カウンセラーと一緒に取り組んで、子どもたちの明るい未来と心豊かな成長を見守っていきましょう。

[まとめ]糖質依存を改めてみる

「甘いもの=糖質」依存の子の、栄養面からの対策をご紹介しました。一概にはいえませんが、もし甘いもの依存でメンタル面が気になる場合には、栄養という観点からアプローチしてみてもいいかもしれません。

もしどうすれば良いかわからない症状がある場合や、家庭で食事内容を改善するのがむずかしい場合には、専門医を当たってみましょう。

こちらの記事もおすすめ

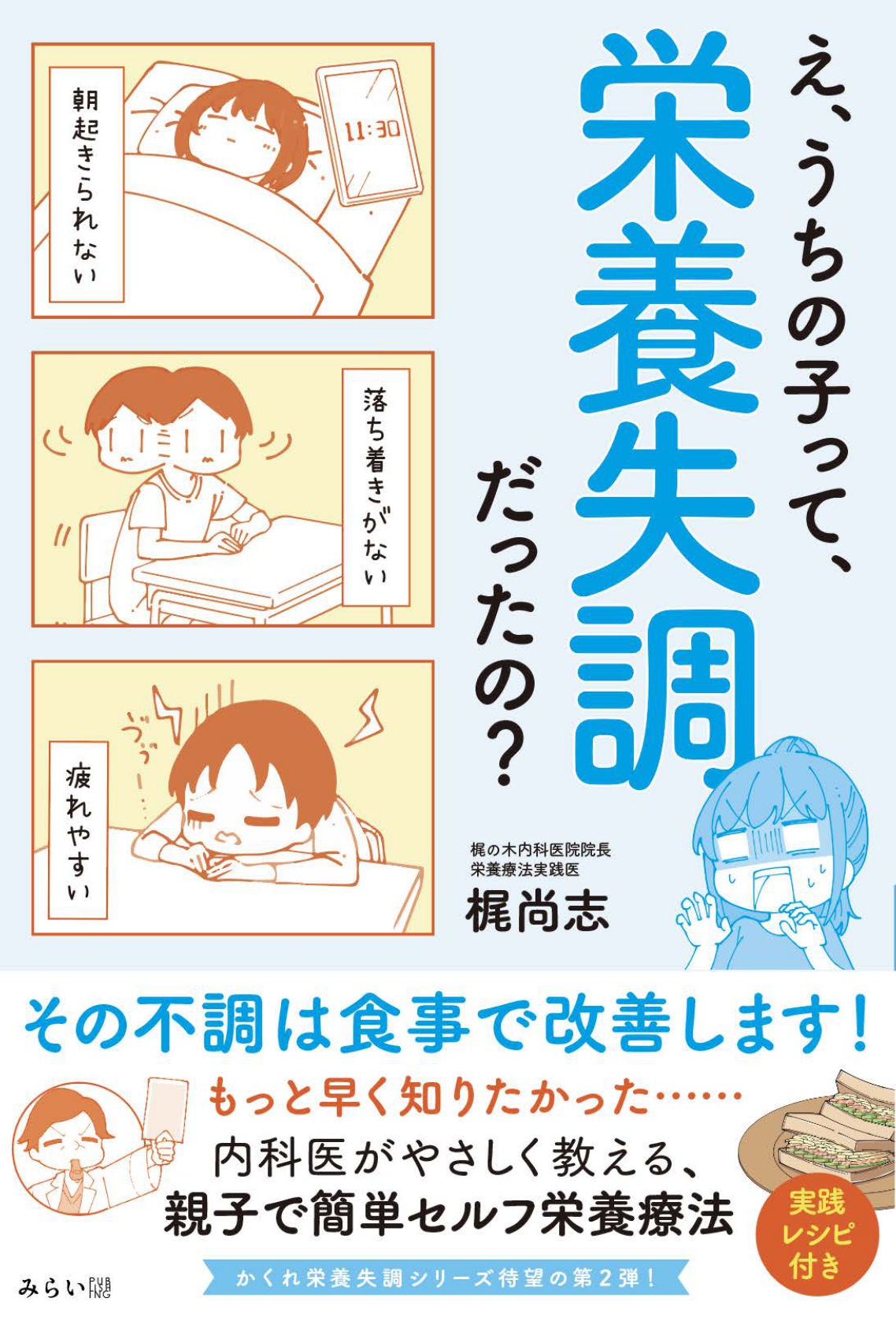

梶尚志先生の著書

『え、うちの子って、栄養失調だったの? ~その不調は食事で改善します!~』

お話を伺ったのは

総合内科専門医、腎臓専門医、家庭医、総合内科専門医として患者を診察する中で、通常の診察では解決できない「体の不調」に栄養学的なアプローチから治療と生活指導を行う。

著書に『え、私って栄養失調だったの? その不調は病気でなく状態です!』『え、うちの子って、栄養失調だったの? その不調は食事で改善します!』(みらいパブリッシング)がある。

構成・文/石原亜香利