目次

肩こりは、子どもでも少なくない

日本臨床整形外科学会によると、肩こりは「肩甲骨周囲にある筋肉の血行不良が原因で筋肉がこる(かたくなる)状態」です。

症状として首筋、首の付け根から肩または背中にかけて張った・こった・痛いなどの不快感を感じ、ひどい場合は頭痛や吐き気を伴うこともあります。

肩こりに関係する筋肉はいくつかありますが、首の後ろから肩、背中にかけて張っている僧帽筋(そうぼうきん)という幅広い筋肉がその中心になることが分かっています。

肩こりの原因として以下のものがあり、肉体的・精神的な要素が関係します。

・首や背中が緊張するような姿勢での作業

・姿勢の良くない人(猫背、前屈みなど)

・運動不足

・精神的なストレス

・なで肩

・連続して長時間同じ姿勢をとること

・ショルダーバッグ

・冷房

・その他

肩こりは大人の症状というイメージがあるかもしれませんが、子どもでも少なくないことが分かっています。子どもに多い肩こりの原因としては、姿勢の悪さや運動不足、目の疲れなどが挙げられます。

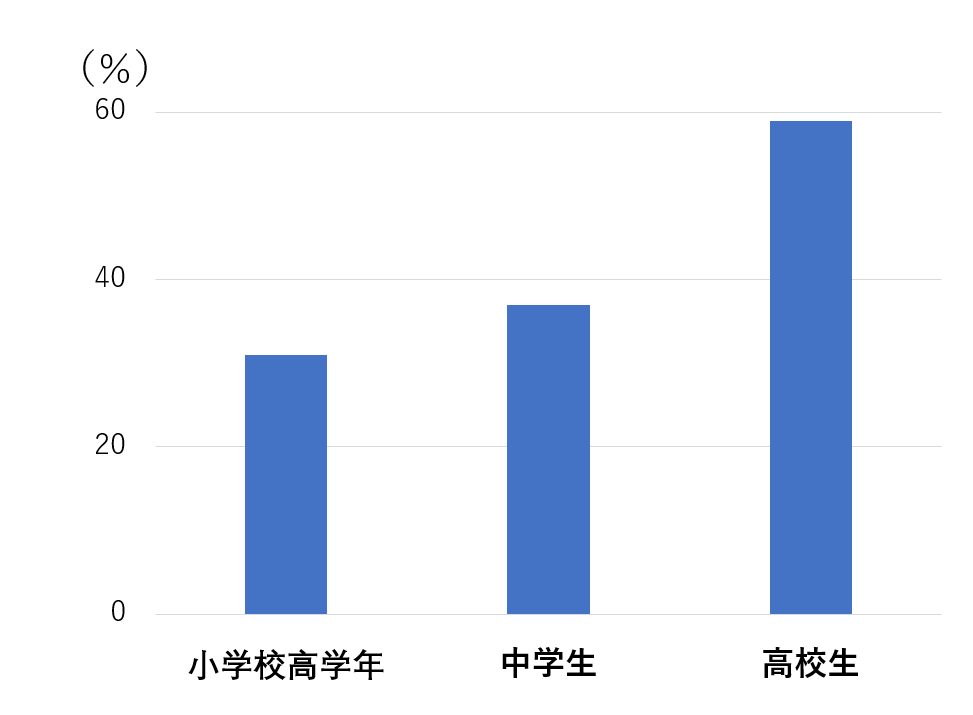

1992年に大阪医科大学の研究グループが報告した内容では、子どもの肩こり頻度は小学校高学年・中学生で3割を超え、高校生になると6割近くに及んで、大人と同等の頻度で発生していました(図1)。

勉強やスマホ・タブレットの使用時に首が前に倒れた姿勢になりますが、筋肉の発達が不十分な子どもでは首を支える肩甲骨周りの筋肉に過度な負担・緊張が生じ、肩こりにつながりやすいと言われています。

このような肩こりですが、近年の研究で歯や噛み合わせなど、口の状態と関係する場合があることが明らかになってきました。

肩こりと顎関節症の関係

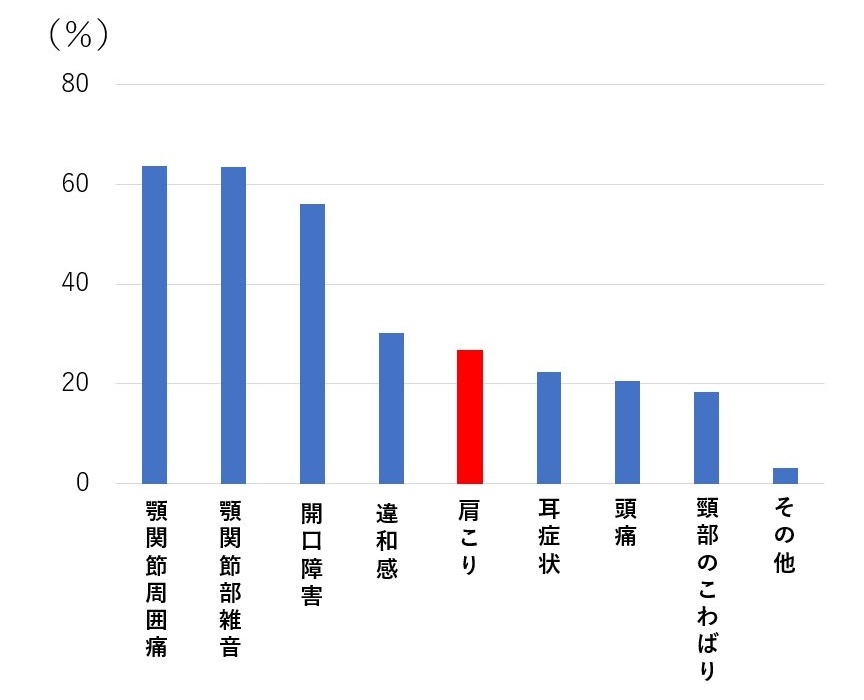

1986年に東京医科歯科大学の研究グループが報告した内容によると、顎関節症(がくかんせつしょう:口の開閉時に顎の痛みや関節雑音などの症状が出る)で出現する症状として、肩こりは口周り以外の部位としては最も多い26.6%を占め、顎関節と隣接する耳に現れる症状(22.3%)よりも頻発することが明らかになりました(図2)。

顎関節症では噛み合わせの不具合から周囲の筋肉の緊張にアンバランスを生じさせ、その結果として肩こりにつながると推測されています。

顎は頭・首の筋肉を介して肩とつながっています。つまり、顎周囲で起きた問題は肩に影響し、また逆に肩で起きたトラブルが顎や口周りに影響を及ぼすのです。

また、歯の痛みが原因で噛み合わせが乱れ、肩や首の筋肉が硬直して肩こりが生じることも知られています。

▼関連記事はこちら

噛み合わせが良くないと、肩こりや腰痛になりやすい

1998年に広島県歯科医師会が報告した調査では、1993年から1998年にかけて事業所で働く人を対象として、歯科保健状況と肩こりや腰痛などとの関連性を調べました。

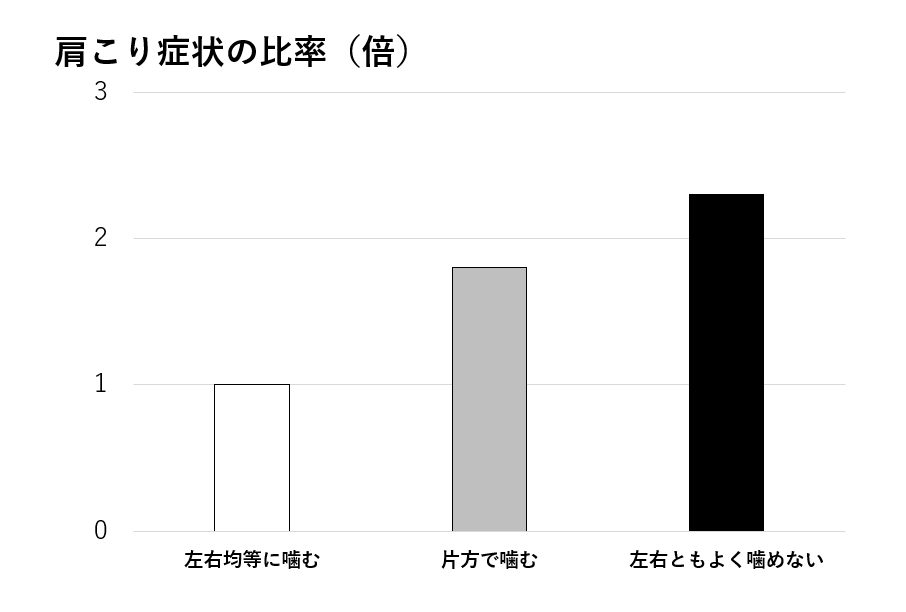

その結果、左右の歯で噛むことができる人に比べて、左右でよく噛めない人は2倍以上も肩こりの症状が出ていることが明らかになりました(図3)。

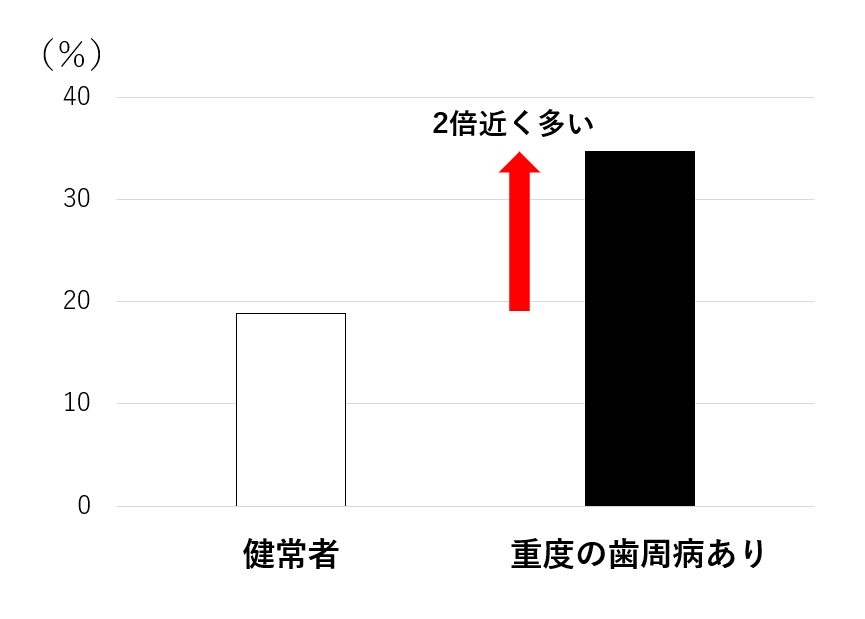

さらに、歯周組織(歯ぐきや歯を支える骨など)が健康な人に比べて、歯がグラつくといった歯周組織が弱って歯周病が進行した人は、2倍近く腰痛が発生していることも判明しました(図4)。

これらは大人に関する調査報告ですが、子どもも例外ではありません。

子どもでは歯の萌出・交換(生えかわり)があり、特に小学生では乳歯から永久歯への生えかわりなどで劇的に歯や歯並びの状態が変化するため、噛み合わせが非常に不安定な時期になります。

ですから、子どもの肩こりの原因の一つとして、アンバランスな噛み合わせも考慮する必要があると言えるでしょう。

肩こり・肩痛から歯痛が出ることも-関連痛とは?-

肩こりが原因になって首周りの筋肉が硬直すると、その影響は顎の筋肉にまで及びます。これにより顎関節や口の周囲にある筋肉(噛むのに働く咬筋や側頭筋など)に負担がかかり、歯の痛みが引き起こされることがあります。

また、肩こりや肩痛により姿勢が乱れると、首や肩に過剰なストレスがかかります。その結果、通常よりも強い力が特定の歯に加わり、歯痛の原因になることがあります。

特に歯周病でグラつく歯のように力の負担に対して弱い歯は、この影響を強く受けやすいため要注意です。

このように、痛みが原因で生じた部位と異なる神経支配領域(歯の痛みは「三叉(さんさ)神経」)に感じられる痛みを関連痛(または連関痛)と呼び、歯に原因がないのに歯が痛くなることを「非歯原性疼痛(とうつう)」といいます。肩痛から歯痛、また逆に歯痛から肩痛が生じるのもこれに該当します。

非歯原性疼痛の主な原因としては数多くありますが、日本口腔顔面痛学会によると、主に8つの原因が挙げられています。

1. 筋・筋膜痛による歯痛

2. 神経障害性疼痛による歯痛

3. 神経血管性頭痛による歯痛

4. 上顎洞疾患による歯痛

5. 心臓疾患による歯痛

6. 精神疾患または心理社会的要因による歯痛

7. 特発性歯痛

8. その他の様々な疾患による歯痛

肩こりから来る歯痛は1.に該当しますが、5.のように心臓疾患から歯痛が起きることもありますので知っておきましょう。

▼こちらの関連記事も

肩こりや腰痛を予防するための歯科からの提案

肩こりや腰痛に対して自分でできる一般的な対処法として、

・適度な運動や体操・ストレッチをする。

・蒸しタオルなどで肩を温めて血行を良くし、疲労をとる。

・入浴して身体を温め、リラックスする。

などがありますが、歯科的にも心掛けたいポイントがいくつかありますので挙げてみましょう。

安定した噛み合わせや大切な歯を守るために歯磨きに励むのは言うまでもないですが、その他として以下に示します。

左右バランスよく噛む

上下顎とも左右に歯が揃っていることが重要ですが、片方で噛むことが癖になっている人も少なくないので注意しましょう。噛むときにしっかり意識することが大切です。

もし歯が欠損していて左右でバランスよく噛むことができない場合は、ブリッジや義歯(入れ歯)、インプラントなどで足りない歯を補う必要があります。

姿勢を正して噛む

体の軸が横に傾いていたり、猫背のように過度な前屈みになったりして姿勢が歪んでいれば、噛み合わせが不安定になります。

しっかりと足の裏を地に着ける足底接地をして、安定した姿勢で食事するようにしましょう。

▼詳しくはこちら

時々休憩をはさむ

食事以外の時間も、正しい姿勢を長い時間続けていると、肩や腰周辺の筋肉に負担がかかります。

ですから、それを改善するために時々姿勢を崩したり、熱いお茶を飲んだりしてリラックスする時間を作りましょう。

マウスピースを活用する

歯ぎしりや食いしばりが強く、噛み合わせの負担がかかりやすい人は歯型をとってマウスピースを作製し、就寝時を中心に装着して力のバランスを整えることが大切です。

健康保険の適用で作製できますので、歯科医師と相談し、必要があれば作るようにしましょう。

* * *

以上より、毎日の歯磨きや正しい姿勢での食事といった基本となる生活習慣を心掛けながら、肩こりや腰痛が気になる時は、歯科受診も選択肢の一つとして考慮するようにしてくださいね。

こちらの記事もチェック

記事執筆

島谷浩幸

参考資料:

・日本臨床整形外科学会・日本整形外科学会ホームページ:肩こり,2024.

・兵頭正義:肩こりについて(続報).日良自律6号,145-149,1992.

・鶴田夫美ほか:顎関節症患者の動向と実態.日病誌,608-614,1986.

・広島県歯科医師会ほか:口腔状況と腰痛等の関連に関する調査研究報告書.1998.

・日本口腔顔面痛学会:非歯原性疼痛の診療ガイドライン改訂版.2025.