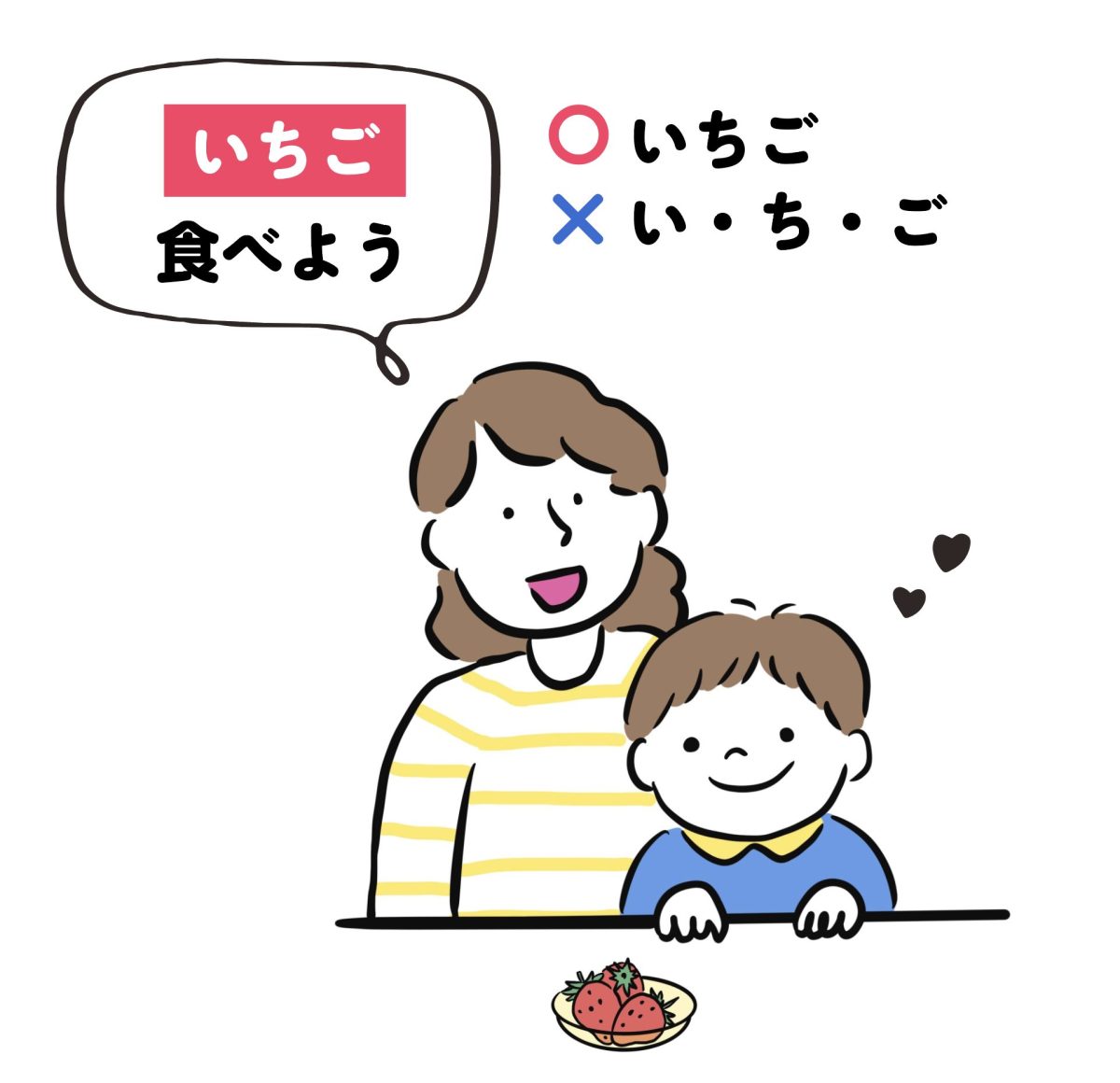

子どもにことばを教えるときに、「い・ち・ご!」のように区切ってしまうこと、ありませんか? 一見、子どもにとって分かりやすそうに感じますが、実はお子さんの年齢や発達段階によってはNGな教え方なのです。

目次

ことばを区切って教えてはいけない3つの理由とは

区切って教えることがNGな理由を言語聴覚士の視点から3つご紹介します。

NGな理由1:幼児はことばを「かたまり」で聴き取っているから

実は、幼児期の子どもたちはことばをひとつのまとまり、つまり「かたまり」で捉えています。大人が考えるようにひとつひとつの音を分解して聞いているのではなく、全体のまとまりとして覚えています。

そのため、ことばをあまりに細かく区切ってしまうと、本来のかたちが伝わらず混乱してしまうのです。例えば「く・る・ま」と区切って教えると、子どもは「くるま」としてのまとまりを理解できず、誤った覚え方をする可能性があります。

NGな理由2:アクセントや抑揚の情報が消えてしまうから

ことばには必ずアクセントや抑揚があり、それによって意味やニュアンスが伝わります。ところが、区切って発音してしまうと、その大切なアクセントや抑揚の情報がなくなってしまいます。

自然な発音を子どもが身につけるためには、アクセントが自然に付くように聞かせてあげることが大切です。特に、「雨」と「飴」のように、アクセントによって意味が変わることばもあります。区切ることでその違いが伝わりにくくなるので注意が必要です。

NGな理由3:自然でラクな呼吸や発声との相性が悪いから

幼児はまだ身体が未発達で、呼吸や発声も習得途中の段階です。ことばを無理に区切ると、息継ぎや口の動きが不自然になり、かえって発音が難しく感じられることがあります。子どもが楽に発音できるように、自然なかたちでことばを聞かせてあげることを心掛けましょう。

では、どんな教え方をすればいいの?

ことばは区切らずに、ゆっくりと「まとまり」のまま伝えてあげることが大切です。

「くるま」「いちご」など、普段大人が話す速度よりも少しゆっくり、丁寧に聞かせることで、子どもが自然に真似しやすくなります。また、繰り返し言ってあげることで、子ども自身がまとまりとしての音のかたちを覚えやすくなります。

発音は「はっきり」、でも「区切る」のはNG

「はっきり」と「区切って」は別物です。はっきり発音することは重要ですが、音を切り離すことではありません。自然なまとまりで、明瞭に伝えましょう。

3語文がでるようになるまでは「かたまり」で話すことを意識しましょう

この教え方に注意するのは、日常的に3語文くらいでおしゃべりできるようになる3歳ごろまでが目安です。

例えば、「パパ かいしゃ いった」「はるくん パン たべる」などの文が自然にでてくるころまでをひとつの目安としてみてください。「おっきい わんわん きた」「ママ、ぎゅうにゅう のみたい」といった短文でのおしゃべりができるようになってくるころには、1音ごとに区切る方法でことばを教える方法でも、無理なく伝わるようになっていきます。

焦らずゆっくりことばの発達プロセスを見守ってください

子どもたちははじめ「かたまり」としてことばを認識します。その後、少しずつ音を「分解」できるようになり、最終的には「統合」され、細かく正確に聞き取れるようになります。

音の分解ができるようになるのは平均的には4歳ごろで、ことばがいくつの音でできているか分かったり(音韻分解)、最初の音を取り出したり(語頭音抽出)ができるようになっていきます。無理に早い段階から分解を求めないことがポイントです。

焦らずゆっくり、子どものことばの発達のプロセスを尊重してあげましょう。

「ことばの理解力」を育む3つの力の記事もおすすめ

教えてくれたのは

慶應義塾大学文学部卒。養成課程で言語聴覚士免許を取得。総合病院、耳鼻科クリニック、専門学校、区立障害者福祉センターなどに勤務ののち独立し「ことばの相談室ことり」を設立。現在、東京都台東区と熊本市中央区に店舗を構える。年間100症例以上のことばの相談・支援に携わる。臨床のかたわら、「おうち療育」を合言葉に「コトリドリル」シリーズを製作・販売。専門は、子どものことばの発達全般、吃音、発音指導、学習面のサポート、大人の発音矯正。著書に、『0~4歳 ことばをひきだす親子あそび』(小学館)、『発達障害&グレーゾーン幼児のことばを引き出す遊び53』(誠文堂新光社)がある。