「デンタルIQ」とは?

2021年、日本歯科医師会は11月8日(いい歯の日)に合わせて、国民の歯と口の健康への興味・関心を高めることを目的として、全国の20歳代~60歳代の男女1万人を対象に「デンタルIQに関する意識と実態調査」を実施しました。

IQと言えば知能指数、あるいはアタマの良し悪しを表現する言葉として知られますが、歯科=デンタルに関する「デンタルIQ」とは、その人の「歯と口の健康への関心・意識の度合い」を示す言葉です。

デンタルIQは、歯科治療に関する専門的な知識の高さと一般的には捉えられがちですが、本来は「歯と口の健康について、どのくらい大切に考えているか」ということを意味する言葉なのです。

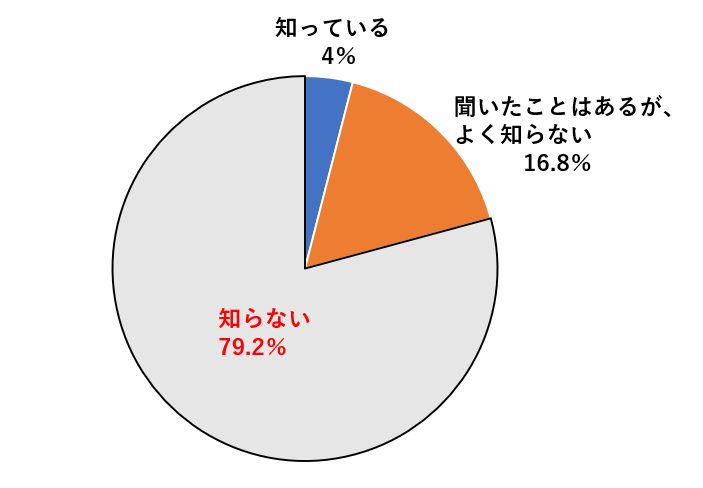

実態調査の結果によると、「デンタルIQという言葉の名前も意味も知っている」と答えた人はわずか4.0%にとどまり、「言葉の意味は知らないが、デンタルIQという言葉は聞いたことがある」と答えた人が16.8%となりました(図1)。

それに対し、「聞いたことがないし、知らない」と答えた人が79.2%に及び、大半の人にとって未知の言葉であることが明らかになりました(図1)。

デンタルIQが高い人は、どう違う?

同実態調査では、デンタルIQを測定する「デンタルIQチェック」を実施し、チェック項目として15個の内容を挙げています。皆さんも、下記の質問に〇×で答えてみてください。

デンタルIQチェック

①正しく噛むことは、脳の活性化につながる。

②唾液の役割の一つには免疫機能がある。

③虫歯は痛みなく進行するものがある。

④痛みがなければ大人でも歯は抜けたままでも問題ない。

⑤よく噛むことが大事と言われているが、目安としては、くちびるを閉じ、ひとくち30回以上噛むことが大切である。

⑥乳歯は生え変わるので、虫歯になっても大きな問題はない。

⑦口腔ケアにキシリトールが良いと言われるのは、虫歯の原因となる菌の活動を防ぐ効果があるためである。

⑧スウェーデンが「世界で最も歯科疾患が少ない国」と評価されるようになった理由は、定期的に歯科医院を受診すること(予防歯科)を義務化したためである。

⑨大人の歯は、親知らずを入れて普通32本である。

⑩乳歯の虫歯の原因の一つは砂糖である。

⑪歯磨きや歯間ブラシなどのセルフケアを行えば、歯垢は自分で除去できる。

⑫虫歯の原因となる歯垢ができるのは食事の4時間後である。

⑬歯を失う要因として、虫歯と歯周病は同じ程度である。

⑭気づかないうちに進行する歯周病は、国民の約5割がかかっている。

⑮口臭を引き起こす原因として大きな役割を占めるのは、歯周病である。

いかがだったでしょうか? 正解は①②③⑤⑦⑧⑨⑩が〇、残りが×ですが、実施されたアンケート調査では平均10.2問の正解数となりました。

またこの調査では、デンタルIQが高い人と低い人でどのような意識の違いがあるかについても解析しています。

その結果、調査ではデンタルIQが高めの人の40.3%が「年に1回は定期健診を受けている」と答え、デンタルIQが低めの人(24.8%)に比べて、定期健診を受ける割合が15%以上高くなる結果となりました。

さらに、デンタルIQが高めの人は、歯科医院におけるプロフェッショナルケアだけでなく、「食事はくちびるを閉じて噛む」「鼻呼吸を意識して実践」「デンタルフロスや歯間ブラシを日常的に使う」といった、日常生活におけるセルフケアの実践度も総じて高いことが判明しました。

デンタルIQが高くても、意外と知られていない項目とは?

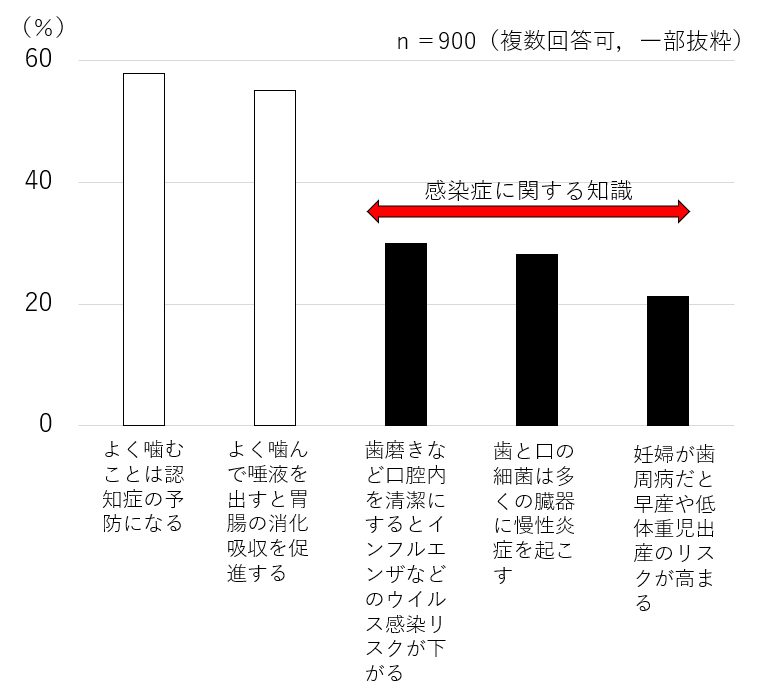

同調査で実施された「歯とお口の健康を保つための知識と認知」に関するアンケート(全11項目)によると、「よく噛むことは認知症の予防になる」など、咀嚼や唾液の効果などについては、比較的高い認知度があるという結果になりました(図2)。

しかしその一方で、口腔二大疾患である虫歯・歯周病が細菌の感染症であることを踏まえた質問に対する正答率は低く、全体的に認知度が低値であることが明らかになりました(図2)。

つまり、デンタルIQが高くて歯磨きに対する意識が高くても、口腔二大疾患である虫歯や歯周病が細菌感染症であるという認識がまだまだ薄いということがうかがえ、今後の啓発活動の課題であると言えるでしょう。

子どものデンタルIQを高める提案

「うちの子どもは、なかなか歯磨きをしてくれなくて…」と悩んでいる人も少なくないと思います。そのような場合、子どもにいかに歯磨きの大切さを伝えるかが重要なカギになりますが、一筋縄ではいきません。

「ムシ歯は口の中のバイ菌が原因だから、歯ブラシで口の中をキレイにしてバイ菌をいなくすることが大切だよ」。このように子どもに話しても、細菌は肉眼で見えないミクロな存在ですし、先ほどのアンケート調査でも大人でさえ「虫歯=細菌感染症」という認識が低いことから、なおさら子どもには実感が湧かないのが実情です。

これらを踏まえ、子どもの歯磨き意識、デンタルIQを高める提案をしてみましょう。

歯磨きの大切さを伝える本やサイト、アプリなど絵や画像を活用する

子どもは「知りたい」「やってみたい」という好奇心が旺盛です。そのような好奇心をうまく刺激して、歯磨きに対して意識が向くようにするのが大切ですが、言葉だけではイメージの湧き方に個人差がありますし、なかなか伝わりません。そこで重要なのが、絵や画像で「虫歯菌を見る」ことです。

近年は様々な分野で「見える化」がキーワードとして挙がり、業務の成果や状態など一見してわかりづらい物事を客観的に捉えやすくする工夫がされますが、虫歯や歯周病に関しても「原因菌の見える化」が大切なのです。

書店に行けば、歯磨きに関する絵本はたくさんありますし、インターネットでも多くの虫歯菌や歯周病菌の絵や画像を見ることができます。これらを積極的に活用して、子どもたちの意識を高めましょう。

虫歯の原因となる細菌を、実際に見てみる

子どもの知的好奇心をさらに刺激する方法は、「細菌を実際に見てみる」ことです。「百聞は一見に如かず」という言葉が示すように、まずは目で見てみることが強い動機付けに効果的です。

目に見えないミクロな存在である細菌を見るには顕微鏡が必要ですが、死んでしまって動かない細菌より、生きたままの動く細菌を見る方がインパクトはあるでしょう。

「生きたままの細菌を見る方法」にはいくつかあり、筆者が先日訪れた大阪・関西万博では最新式のミラーレスの顕微鏡で動く細菌を見ることができました。

その他にも「位相差顕微鏡」と呼ばれる特殊な顕微鏡があり、一般の歯科医院に置いてあることがありますので、興味のある人は問い合わせてみてください。

▼「大阪・関西万博で歯科医がレポ!」最新デンタル技術についてはこちら

「位相差顕微鏡」とはどのような顕微鏡?

位相差顕微鏡とは光学顕微鏡の一種で、医学や生物学の分野では培養細胞の観察や臨床検査などに使われるほか、生体有害物質として知られる石綿(アスベスト)の分析などにも活用されています。

この顕微鏡は光の位相差をコントラストに変換するというメカニズムで、無色透明の細菌の姿を観察することを可能にしました。

通常の光学顕微鏡で細菌を観察する場合、細菌を染色して可視化する手法を用いますが、この方法だと染色の時間や手間がかかるだけでなく、専用の染色液の費用もかかり、染色処理の過程で細菌が死滅する欠点もあります。

しかし、位相差顕微鏡では口の中から採取したばかりの生きたままの動く細菌を簡便にリアルタイムで観察できますので、見る人に与えるインパクトは絶大です。

結果として、歯科医師や歯科衛生士が勧める歯磨き指導への積極的な参加や歯磨きの実践、モチベーションの向上につながります。

図3は、大学の研究所で細菌学の研究をしていた筆者が撮影した位相差顕微鏡の写真ですが、抗菌薬の投与で分裂できずに伸長した歯周病菌の姿を明確に確認できると思います。

上は写真なので静止画ですが、実際の顕微鏡像では、小刻みに動く細菌の姿を目の当たりにすることができます。

このように口腔内細菌を視認することによって子どもたちのモチベーションを高めることができれば、デンタルIQの向上が期待できるでしょう。

* * *

以上より、デンタルIQはまず歯や口の健康について興味を持つことが大切です。この機会に、家族みんなでデンタルIQを高めてみませんか。

こちらの記事もおすすめ

記事執筆

歯科医師(歯学博士)・野菜ソムリエ。TV出演『所さんの目がテン!』(日本テレビ)等のほか、多くの健康本や雑誌記事・連載を執筆。二児の父でもある。ブログ「由流里舎農園」は日本野菜ソムリエ協会公認。X(旧Twitter)も更新中。HugKumでの過去の執筆記事はこちら≪

参考:日本歯科医師会:デンタルIQに関する意識と実態調査.2021年11月4日公表.

・Hiroyuki Shimatani et al: Sub-minimum inhibitory concentration effect of new quinolones on the morphology of the anaerobe gram-negative rods Prevotella and Porphyromonas. Journal of Osaka Dental University 36(1),39-44, 2002.