※ここからは『頭のいい子を育てる 超集中!おうち遊び100』(ワニブックス刊)より一部抜粋・再構成しています。

子どもには遺伝子レベルでの「おもしろい」がある

AIが台頭する現代において、計算ができる・偏差値が高いといった数値化できるだけの“頭の良さ”は、テストでいい点が取れるといった旧来の優秀さ以上の意味はあまり持ちません。

一方で、目に見えにくい、主体性や協調性、創造力といった人の心や社会性に関係する力(非認知能力)は、子どものこれからの長い人生を豊かにしてくれます。これからの“頭の良さ”は、自分なりに考える力を持っていたり、何かを作り上げたり、挑戦をして失敗から何かを学び取ったりできる、クリエイティブな力のこと。

それは、子どもが社会や世界と関わり、自分と他者を大切にできる力です。いずれ保護者の手を離れ、自分の人生を歩んでいく子どものために大人ができることは、子どもに豊かな経験を積み重ねてあげることくらいでしょう。

とはいえ、子どもに無理に“何かをさせよう”と思っても、子どもは「楽しい/おもしろい」がないとやりません。

そもそも、0〜2歳くらいの子どもの行動パターンには、人類が20万年くらいかけて獲得してきた行動の仕方が遺伝子のなかに組み込まれており、それに基づいて行動している側面が大きいんです。たとえば「障子を指でブスッと空けてみたらおもしろい」なんて、誰も教えていない。しかし、子どもは遺伝子レベルでそれが「おもしろい」とわかっているんですね。

そうした遺伝子レベルの「おもしろい」に組み込まれた遊びは、当然楽しいですから、子どもはすすんでやろうとするはずです。

画一的な教育は「つまらない人間」しか生み出さない

0〜2歳の子どもは、遺伝子に組み込まれた行動パターンに基づいて動いているとお話ししましたが、3歳以降になると、社会が作った認識の枠組み、行動の仕方を学んでいくことになります。また、語彙が一気に増えていくのも3歳以降です。

「お箸は右手で持ちなさい」「電車のなかでは大きな声を出してはいけません」「これはピンク色で、赤色ではありません」……つまり、社会が作った枠組みの中で、できるだけレベル高く行動するということが求められ、それ以前の、ルールから外れた子どもの行動は捨てていくべきだ、という教育を受けるわけです。

ところが、そういう論理で子どもを育てていくと、できるだけ早く本が読めたり計算ができたりと、大人に近い行動をすることで「この子はすごい子ね!」ということになりがちです。

確かに、ある面においては有効ですが、そうした旧来の画一的な教育を続けていると、子どもは“大人が求めていること・社会が求めていること”しかできないようになってしまう。はっきり言うならば、つまらない大人にしかなれないんです。

本当の「頭のいい子」に育てるために必要なこと

そうしたことにいち早く気づき、実践した有名人がピカソです。ピカソは、画家としてとても丁寧に育てられて、20歳になる前には宮廷画家としてもやっていけるくらい、絵が上手だった。ところが、いくら肖像画が上手に描けてもおもしろくない。こんなものを描くために画家になったわけじゃないと考えて、当時流行ったキュビズムや点描画など、あらゆる画法をすべてマスターしたんです。

そして、最終的にピカソがたどり着いたのは「子どものように描きたい」ということだったんですね。2、3歳の子どもに筆を持たせると、「こうしたらおもしろいのでは?」といった感覚のみで、何の手本もなく、バランスも考えずに描きます。

おそらく、先述したような遺伝子レベルで組み込まれている美の原点に基づいているんではないかと思うんです。だから、私自身も、余計な指導を受けていない3歳頃の子どもが描く絵が好きです。

つまり、人間の遺伝子にそうした美の観点も備わっているのであれば、大人がやることを理解して、「1+1=2」をどれだけ早くできるようになっても、魅力的だとは思えない。試験や偏差値の世界ではある程度役に立つかもしれませんが、それだけなんです。

だからこそ、「こんなの、どこがおもしろいの?」「だって、おもしろいよ!」と子どもが目を輝かせるような遊び心、創造性……つまり、クリエイティビティを伸ばしてあげることが、子どもの長い人生を本当の意味で豊かにするのみならず、自分で考える力を持った本当の“頭のいい子”を育てるんです。

そのためには、くり返しますが、子どもに豊かな経験を積み重ねてあげることです。

また、子どもの体験を豊かにする上でもっとも大切なのは、保護者と子どもとのコミュニケーション。日頃から膝の上にのせて読み聞かせをしたり、一緒に自然の中で体を動かすなどの交流を大切にしてください。

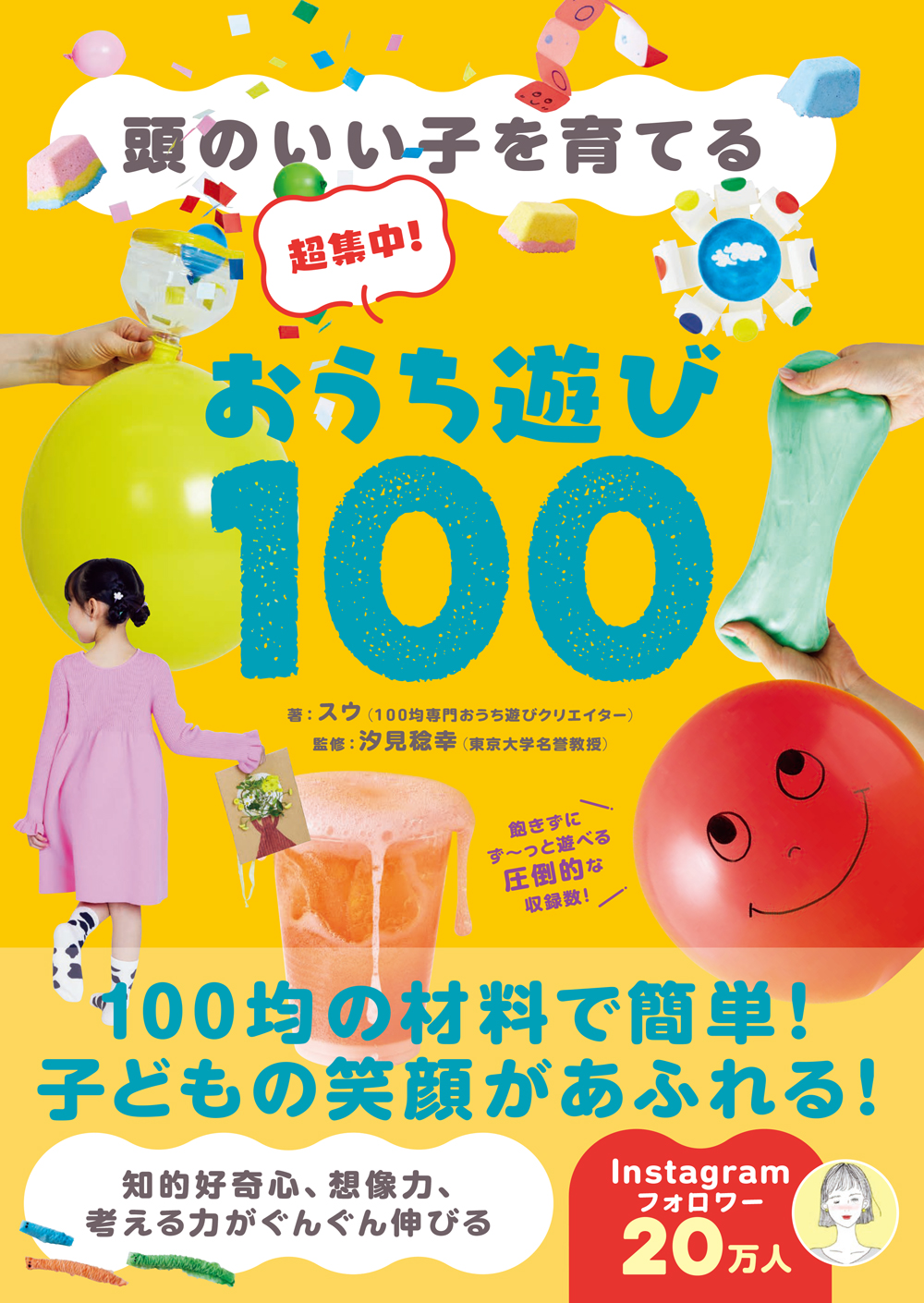

私が監修を務めた『頭のいい子を育てる 超集中!おうち遊び100』は、子どものクリエイティビティ(創造力・独創力)をどう育てていくのか、そのためのアイデアがたくさん詰まった、まるで見本市のような1冊ですから、本の中で紹介した「遊び」を、ぜひ一緒に楽しんでもらえたらと思います。

※ここまでは『頭のいい子を育てる 超集中!おうち遊び100』(ワニブックス刊)より一部抜粋・再構成しています。

本当の「頭のいい子」を育てる遊びはこちら

Instagramフォロワー20万人!

100均専門おうち遊びクリエイター・スウさん初の本!

子どもが夢中になる遊びやおもちゃが100個以上!

アレンジ含めてなんと126個という圧倒的な収録数!

100円ショップや身近な材料で

不器用ママ・パパでも簡単にできます!

著者

おもちゃインストラクターの資格を持つ3児の母。「低予算で簡単に」をモットーに、100円ショップや身の回りの材料を活用した遊びや手作りおもちゃを考案し、Instagramで発信している。子育て中の母親ならではの視点とアイデアから生み出される、遊んで学べるおもちゃ、感触遊びは特に人気。幼児の知育教育に関心の高い母親、父親から支持を得ている。フォロワー数は20万人を超える(2025年6月現在)。

Instagram:@suu.333

監修

1947年 大阪府生まれ。専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。21世紀型の保育、学校を模索中。How toだけでなく、なぜそうすべきかを原点から考えようと努力し、それを保育者たちと共有する研修を追求している。保育が深い意味でおもしろい!と思えるようになりたいと願っている。一般社団法人家族・保育デザイン研究所 代表理事、東京大学名誉教授・白梅学園大学名誉学長・全国保育士養成協議会会長・日本保育学会理事(前会長)など。

編集/HugKum編集部 写真/長谷川 梓