目次

準備期間を設けると結果的にスムーズに進む

親も子もイライラせずにトイレトレーニングに取り組むためには、準備(プレトレーニング)期間が大切です。「なんだか大変そう」と感じられるかもしれませんが、プレトレーニング期間を設けることで、結果的にトイレトレーニングがスムーズに進むのです。

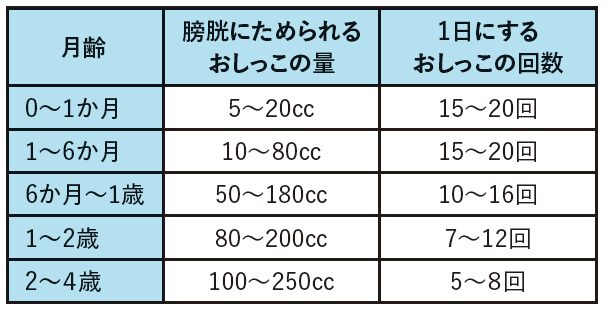

プレトレーニングで大切なのは、子どもの今の状態を知ること。この時期の子どもの体は、「膀胱におしっこが満タンになったら出す」段階なので、おしっこの頻度は膀胱にためられるおしっこの量を表しています。今、どの程度の量をためられるのかを知ることで、適切なトレーニングの「始め時」が見えてきます。

ストレスなく進められる段階かプレトレーニング期間中に見極めよう

おしっこを一定量ためられるまで膀胱が成長すれば、トイレに行ったときに出る可能性が高くなります。子どもの成長を見極めることで、親子ともにストレスなく取り組めるでしょう。

トイレトレーニングは、ただお世話されるだけだった赤ちゃんの時期から、自分のことを自分でできるように成長していく、最初の一歩です。ここから自立への道が始まっていくのです。お子さんの体と心に向き合いながら、親子で一緒に成長していく体験になるといいですね。

ストレスなく進めるための3つの心がけ

焦らず悩まず、楽しく進めるために! 次の3つを心がけましょう

①目安は100日。長期的な計画を立てる

イライラしてしまうのは、完了までの目標期間が短いからかもしれません。プレトレーニング開始からトイレトレ

ーニング完了までの目安を100日と設定してみましょう。

②頻繁に誘いすぎない

トイレトレーニングを始めたからといって頻繁にトイレに誘っていると、子どもはストレスを感じてトレーニ

ングを嫌がるようになります。遊びの合間の2~3時間に1回程度を心がけましょう。

③「1日3回くらいは失敗するもの」と考え、環境を整える

特にストレスを感じるのは、床や服を汚してしまうときではないでしょうか。ただ、失敗せずに完了する子はいないので、1日3回くらいは失敗してもいいという気構えで、汚してもいい服や拭き掃除ができる環境で過ごしましょう。

プレトレーニング期間にすること

※数字はあくまで目安であり、個人差があります。

【大人】子どもがおしっこを2時間ためられるかどうか判断する

生まれたばかりの赤ちゃんの膀胱がためられるおしっこの量は5~20㏄ 程度しかないので、すぐに膀胱がいっぱい

になり頻繁におしっこが出ます。

成長と共に膀胱のサイズも大きくなり、ためられる量も増えていきます。トイレトレーニングを始める目安は、100~200㏄ためられる膀胱になっていること。これでだいたいおしっこの間隔が2~3時間あくことになるからです。

【子ども】おしっこが出る感覚がわかる

生まれてからずっと紙おむつの中でおしっこをしてきた子どもは、「おしっこが出る」という感覚がどんなものなのか、自分でもよくわかっていません。「おしっこが出そう」という感覚もわからないので、「おしっこしたくなったら教えてね」と伝えても、教えようがないのです。

トイレに座っておしっこが出たときに初めて意識できるようになり、その体験を重ねることで「出る感覚」を身につけていきます。

体の準備ができているか、こまめにチェック

プレトレーニングで最も大切なのは、おしっこを2時間ためられる程度に膀胱が成長しているかどうか、お子さんの体の状態をおうちの人が把握することです。子どもの膀胱の成長は個人差があります。体が大きかったり、言葉が達者だったり運動神経がいい子でも、膀胱がまだ育っていない子はいます。

膀胱のサイズを測るには、おしっこの頻度をチェックするしかありません。お昼寝から起きてすぐにおむつをチェックして、ぬれていなければトイレに座らせてみる。まずはこれがプレトレーニングの始まりです。

下のステップに沿ってお子さんの体と向き合いながら、プレトレーニングを進めていきましょう。

【ステップ1】お昼寝後におむつがぬれていないかをチェックする

おしっこの頻度を知るには、お昼寝後のおむつをチェックしてみましょう。お昼寝前に替えたおむつが起きたときにぬれていなければ、お昼寝の時間の分だけおしっこをためられていることになります。

【ステップ2】行動を切り替えるタイミングでトイレに誘って座る

朝の起床時、外出前後、昼食前、お昼寝後、入浴前など、行動を切り替えるタイミングでトイレに誘ってみましょう。出ても出なくてもどちらでも構いません。

【ステップ3】1日に3回、トイレでおしっこが出る

ステップ2のタイミングでトイレに座ったら、トイレでのおしっこに成功することがあります。これを1日に3回経験できたら、プレトレーニングは終了です。

いよいよ本番!トイレトレーニングの3ステップ

プレトレーニングで膀胱が十分に成長していることとおしっこが出る感覚がわかったら、あとは完了まで一直線。最後の仕上げに向けた3つのステップをご紹介します。

ステップ1 一緒にパンツを買いに行く

自分で選ぶと、がぜんやる気アップ!

ここからは、日中は布パンツで過ごします。大切なのは、子どもと一緒に買いに行って、子ども自身が欲しいパ

ンツを選ぶこと。自分が選んだかっこいいパンツをはきたい、お気に入りのパンツを汚したくない!と、モチベーションが上がります。

ステップ2 2~3時間に1 回トイレに誘う

トイレに行くのが楽しくなる工夫を

遊びが切り替わるタイミングで約2時間に1回、トイレに誘います。3分座って出なかったら戻ってOK。行くのを嫌がったら、お子さんを足の甲の上に乗せて一緒に歩いたり、前後につながって電車ごっこをしたりしながらトイレに向かうなど、楽しくなる工夫をしてみましょう。

ステップ3 自分で「トイレ」と言えるようになったら完了

ゴールは目前、失敗があっても焦らない

ステップ2で成功体験を積み重ねているうちに、だんだんと「おしっこが出そう」という感覚がわかるようになり、成功率が上がっていきます。「おしっこ出る!」と自分から言えるようになったら、完了です。完了前後にも失敗することはあるかもしれませんが、焦らず同じように続けましょう。

トイレトレーニングお役立ちグッズの選び方

ストレスなくトイレトレーニングを進めていくために、便利なアイテムを活用しましょう。選ぶ上で大切なポイントをご紹介します。

パンツ

トレーニングパンツは不要。お気に入りの布パンツを選ぼう

トイレトレーニングでは、「おしっこをしたらぬれる」という体験をしたほうがいいので、ぬれた感覚がわかりづらいタイプのトレーニングパンツは必要ありません。失敗してもいいように、最初から10枚ほど布パンツを用意しましょう。子ども自身が選ぶようにして、どんなデザインのものを選んでも決して否定しないこと!

▼関連記事はこちら

補助便座

なるべくシンプルなものがおすすめ

衛生的な観点から、おまるより補助便座をおすすめします。遊べる機能がついたものよりも、なるべくシンプルなものがいいでしょう。「トイレは遊ぶ場所ではなくおしっこやうんちをするところ」と伝えていくことが大切です。子どもが座りやすく掃除が楽なものを選びましょう。

▼関連記事はこちら

教えてくれたのは

『ベビーブック』2022年4・5月号 イラスト/いわたまい 文/洪 愛舜 構成/童夢

小学館の知育雑誌『ベビーブック』は、毎月1日発売。遊び・しつけ・知育が一冊にぎっしりとつまっています! アンパンマン、きかんしゃトーマス、いないいないばあっ!など人気キャラクターがお子さんの笑顔を引き出します。はってはがせるシール遊びや、しかけ遊びでお子さんも夢中になることまちがいなしです。

あなたにはこちらもおすすめ

再構成/HugKum編集部