土手や畑だけでなく、公園の隅っこでもたくましく生えているつくし。春の芽吹きを感じますね。本記事では、収穫の楽しみや料理方法などを中心にみていきます。お子さんの興味を損なわないためには、どんな食べ方ができるでしょうか?

つくしはシダ植物の仲間

つくしには、面白い性質があります。

つくしとスギナ

春の早い頃につくしが生え、その後、同じ場所に生えてくるのがスギナです。

草刈りの際にはやっかいな植物として「地獄草」なんて呼び方もされるスギナは、地下茎を深くまで伸ばしていて、完全に取り去るのは困難です。

スギナは、種ではなく胞子で増えるシダ植物の一種。その胞子を蓄えて、風で飛ばす役割を持つのが、つくしなのです。スギナとは見た目もまったく異なるので、同じ植物とは思えませんよね。

それもそのはず。春が進むにつれ、いっせいに胞子を飛ばしたつくしは、その後枯れてしまいます。そして、全く別の色と形をしたスギナが生えてくるのです。地下では同じ茎から生えたスギナによって光合成が行われ、栄養分が蓄えられます。

つくしの栄養と注意点

含有量が多い栄養素はビタミンE で、同じ量のアボカドよりも多く含まれています。その他は、ビタミンC、βカロテン、食物繊維などが豊富です。

また、「チアミナーゼ」「アルカロイド」「無機ケイ素」という栄養素を含んでいます。これは、たくさん食べると、体に悪影響が出るおそれがある物質。つくしに限らず、春の芽吹きの季節に生える植物は、鳥や虫に食べられないよう、自ら微量の毒素を生成します。

私たちがそれを食べることにより、毒素排出の働き、いわゆるデトックス効果を期待できることから、体に良いとされますが、食べすぎは禁物なのです。

また、つくしの場合は、きのこ採取のような紛らわしい見極めは必要ありません。強いて似ている植物を挙げるとすれば「トクサ」です。つくしと見分けるのはごく簡単ですが、有害な毒をもつので、食べてはいけない植物です。念のため、お見知りおきを。

つくしの採集

子どもでも簡単に見つけられるつくしは、特に収穫がしやすい山菜です。

収穫時期

春に生えるつくしの収穫チャンスは2回あり、 1回目は2〜3月頃、2回目は3〜4月の桜が咲く頃です。後半のほうが柔らかく、食用には向いています。

見つける場所

日なただけでなく、半日陰でも生えます。小川など、水が近くにある場所を探してみてください。土手のような南向きの斜面や、背の低い草原に混ざっていることが多く、道路脇や植え込みなども、見つけるポイントです。

地下茎でつながっているので、1か所にたくさん生えるのも特徴です。周辺をよく見渡してみてください。この地下茎は冬を越し、翌年も同じ場所につくしを生やします。つくしやスギナを見かけた場所は、覚えておくと毎年収穫することができますよ。

ただし、私有地や許可のないエリアでの採取は、控えましょう。

おいしいつくしの特徴

収穫する際は、長くて太い、よく育ったつくしを選んでください。短いもの、細いものは下処理が少々面倒になります。

松ぼっくりの笠が閉じたり開いたりするのと同じように、つくしも変化するので、頭の部分(筆の先)をよく観察してみてください。つくしの場合は、胞子が飛ぶ前の笠が閉じた状態と、胞子を飛ばした後の笠が開いた状態があります。

胞子が飛ぶ前のつくしは苦味があり、山菜の味わいが強く感じられます。胞子を飛ばした後のほうが、クセがなくなり、人によっては食べやすくなるかもしれません。

つくしの味は繊細な苦味と、シャキシャキした食感が特徴で、みずみずしさがあります。他に似ているものがない、独特の味ですよ。

つくしって食べられる?

つくしは食べられる植物です。食べ方を詳しくみていきましょう。

下処理:はかまを外す

つくしを採取したら、根本の固い部分は処分します。同時に、「はかま」と呼ばれる部分も取り外してください。地味で手間のかかる作業ですから、皆に手伝ってもらってくださいね。

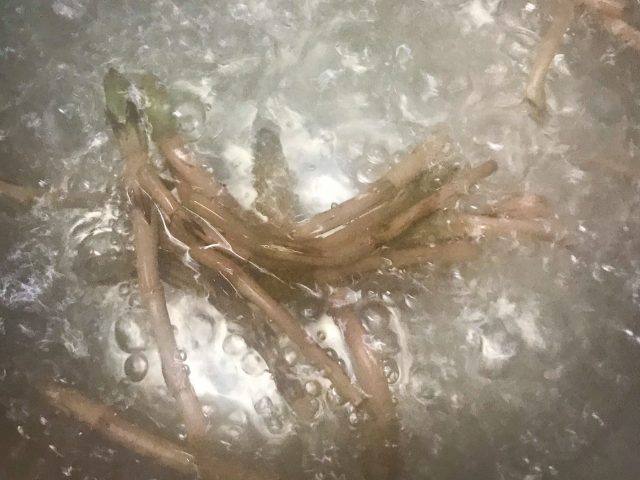

水洗い

下処理ができたつくしをザルに入れ、一回り大きなボウルに貯めた水に浸けて洗います。水を替えて、2回程度洗えばきれいになります。

そのまま水を切ってペーパーでふき取ります。

食べてみたい! 子どもの手で収穫されたつくし

春のまだ緑が少ない道端に、かわいらしい姿で立ち並ぶつくしは、子ども達にとっては好奇心の的。どこかで「つくしは食べられる」との情報を耳にして、持ち帰られた数本のつくし。できることなら、その気持を最後まで尊重してあげたいものですよね。

つくしの砂糖がけ

わざわざ佃煮や天ぷらにするほどの量がなく、どんな味なのか確かめてみたいだけ、そんな時には砂糖をまぶすレシピが役にたちます。子どもの頃に食べた味として、心に残るといいですね。

・材料

つくし 数本

お好みの砂糖、または、はちみつなど 小さじ1程度

・作り方

【1】つくしを水洗いし、切り口が変色していたら、取り除きます。

【2】ハカマを取り外します。ここは採取したお子さんにお手伝いしてもらいましょう。

【3】採取した場所や、野草食に不安があれば、除菌を目的に、サッとゆでると安心して口にできます。

【4】オーブントースターか、グリルをあらかじめ温めます。温まったら、つくしを入れて1~2分程焼いてください。水分が出てきたら、砂糖をたっぷりと振りかけます。

【5】もう一度庫内に入れて、3分程度焼くと、砂糖が溶けます。熱が冷めたら、食べてみてください。

つくし料理の定番は

大量に入手できた場合の定番料理は、天ぷらや卵とじです。ごく簡単ですが、作り方をみておきます。

佃煮

ごま油などで炒めて、甘辛く炊きます。つくしは繊細な味が魅力ですから、佃煮は繊維の食感を楽しむ調理法です。

オリーブオイル炒め

オリーブオイルで炒め、塩こしょうで味付けすると、シャキシャキ感がおいしいおつまみに。

卵とじ

少量の出汁で炊いたつくしを、白だし、またはめんつゆで味付けし、卵液をかけてとじます。あまり煮過ぎないことがポイントです。

天ぷら

冷水で溶いた天ぷら粉をまぶし、170℃の揚げ油でカラリと揚げます。

好奇心を大切に

採取しやすくお子さんの視線にもとまりやすい、つくしの食べ方を見てきました。かわいらしい見た目と、食べられる野草としてのつくしは、子どもたちの興味を惹きつけます。その好奇心をむやみに潰してしまわないよう、対応してあげたいところですね。ほろ苦さを味わい、春の訪れを感じてみましょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文・写真(一部を除く)/もぱ(京都メディアライン)