目次

塾はおもしろかった。でも授業を取り過ぎてオーバーフロー

――東大に行くと決めても、なかなか合格の水準にはならなかったそうですね。

2回不合格になりました。高2からは机にちゃんと向かうようになりましたし、現役のときも浪人中も河合塾に行ったんですけれどね。その前にぜんぜん勉強していませんでしたし、東大文系は6教科8科目ありますから、なかなか追いつかなかったです。

塾は学校から近かったので河合塾にしました。授業はおもしろくて集中できましたが、塾との付き合い方がうまくできなかった。現役のときは「奇跡を願う」みたいな形になっていましたから、塾が「あの授業をとったほうがいい、これもとったほうがいい」と言うのをそのまま受け入れてしまって。授業を受けたら復習の時間を取らないといけないのに、許容量を超えてしまって身につかなかったですね。

きちんと身につく勉強ができるというところから逆算して授業をとらなければいけなかったのに、失敗でした。

東大受験は特別。奇跡は起きず、努力が実を結ぶ

――東大に合格することは、何が難しいのでしょうか。

東大は、努力だけで通用しないイメージがあります。暗記で対応できないんですよ。最近はほかの大学や中学受験もそういう傾向になってきていますが、中でも暗記で対応できない問題が多いですね。

ちゃんと勉強しているか聞いてくる。ドラマが起きにくいっていう、ね。「こいつぜんぜん勉強してないけれど、受かったらおもしろいな」っていうやつは受からない。「まあ、受かるだろうな」っていう子が受かる。6教科8科目の深い知識、探求心を多角的に評価してくるんです。

――どんな難しさでしょうか。

たとえば2014年の英語の長文の中に出てくる単語の問題なんですが「“in no particular order”の下線部orderについて、この意味と最も近いものを次のうちから一つ選び、その記号を記せ」という5択問題があります。orderって、レストランなどで「注文する」という意味だけしか知らない人もいると思います。でも「順序」「整理」「秩序」など、ものごとがきちんと進んでいくことを意味する場合もある。長文を読んでそう読み取っているかを問うわけです。表面的な理解では点が取れないようになっています。ですから、東大生になるには、それぞれの教科で根本的な深い理解が必要で、そのために誰もが一定の勉強をし、考察しながら解いていく必要があると思います。

あれ、わからないなと思ったら単語の意味をよく調べて深く考える、その積み重ねで考察したことが生きてくるのだから、手を抜けないんですね。

東大生はやさしいし誠実。その環境が自分も変えていく

――東大生になったことが、どのような形で後々生きてくるのでしょうか。

東大に行って鬱病になってしまう人もいれば、「東大なんて入ってみたらたいしたことがない」という人もいるかもしれないけれど、底辺からようやく合格した人間からすると、東大生は単純に「民度」が高いと感じます。みんなやさしいし「うぇい!」っていう飲み方をする子はいない。「新聞であのこと読んだんだけれど」と社会問題を取り上げて話したり、みんな真面目だな、って思います。

同質性が高くて個性が強い人がなかなかいないっていうのはあるかもしれないけれど、下から上にいった人間からすると民度がいい、みんなやさしい。行って良かったと、シンプルに思いますね。

あと、「東大です」って言うと、こちらの想像以上に認めてもらえる。自主ゼミのチーフみたいなことをやらせてもらって「こういう人に話を聞きたい、駒場キャンパスに来てもらえないかな」と思って会いに行くと、謝礼も払わないのに「いいですよ」と承諾して喜んで来てくれるんですよ。「東大に呼んでもらってうれしい」と。東大には人に会えるっていう良さがあるんだな、と思いますね。また、お互いに「東大なんだ!」とわかるだけで意気投合できたり。

前編でも言いましたけれど、そういう場にいれば、自分もそうなる。人にやさしくなれるし、礼儀正しくなれて、学ぶことが好きになれる。環境って大事なんだと思いますし、その環境を手に入れるために一生懸命勉強する価値があると思いますね。

好奇心を育てるためには「調べて」ヘーッと思うことも大事

――幼い頃からの学び方などによって、後天的に東大に入れるような学力を持つ、平たくいえば「地頭をよくする」ことはできるのでしょうか。あるとすればどのようなことをすればいいでしょうか。

大事なのは好奇心じゃないですかね。細かいことに好奇心を持ってみるということかな、と思います。たとえば地域の名前の由来などに興味を持ってみる。静岡なら静かな丘だったのかな、と。それで県の資料を調べてみたら、廃藩置県のとき「藩内で検討した結果、『静、静城、静岡』の3つを考案し、政府に報告しましたが、このうち『静岡』が採用され、6月の家達の藩知事任命の際、初めて使用されました。なお、『シズオカ』の『シズ』は賤機(しずはた)山に由来すると言われています」と。

そう、調べるっていうことが大事ですね。わからないことを「ま、いいや」にしておかない。大人が手伝って一緒に調べてあげて、「へぇ、おもしろいね!」なんて楽しくなるような環境を作ってあげると、好奇心が育つかもしれません。

東大生は博物館に行ったりすると、長いんですよ。「これすげえ剣だよな」なんていいながら、ひとつひとつ盛り上がって。いちいち「この時代背景における剣の意味」「その後どんな変遷をたどったか」など、どんどん深く広く考えていくんです。

人間は元来知識欲があるんだけれど、それを育てようとする人と育てない人がいます。東大に入るような子は圧倒的に前者で、その積み重ねが深い知識になっていくんです。親はそのきっかけを作ってあげるといいんじゃないかと思いますし、横で見本を見せてあげるといいと思います。

勉強を一緒に楽しめる友達を作る

――とはいえ、目指す中学に入るにも東大に入るにも、勉強をしなければなりません。自分から好奇心を持って勉強できるならいいのですが、そうでない子ならどうしたら勉強に向かっていけるでしょうか?

うーん、そうですねぇ、友達を作ることが重要なんじゃないですか? つまりこれも環境なんですけれど、勉強に楽しみながら向かっていっているような友達をどれくらいつくるか。ひとりでやっているとキツくなってきたりするので、そういう子と一緒にいると「自分もやろう」と思うだろうし、お互いに励まし合って伸びていくっていうことができたら理想ですね。

そういう友達がいないなら、家庭教師のお兄さんでもお姉さんでもいい。みんながんばっているんだよな、という気持ちになれれば変わっていくんじゃないかな。

いい学校に入れることがゴールでなく、努力することがゴール

――親は何かできることはありますか?

親は……、あまり手取り足取りになりすぎないほうがいいんですかね。これ、生徒によるのかな、求めている子と求めていない子があるように思います。求めていないなら、どんなに高級なプレゼントでも相手が欲しくないなら意味がないように、勉強についてあれこれ言うことが逆効果になることもあります。求められていることには対応する、そうでないことには先回りしすぎないというのも大切なんじゃないでしょうか。

親子という関係で考えずに人間同士、たとえば自分の友達に対してだったらどうかと考えたらいいんじゃないですか? 友達が困っていたら手伝ってあげるのはあるけれど、「私に全部任せなさい!」みたいにしたら友達関係が壊れますよね。親だからって子どもに何をしてもいいってものではないですよね。

親御さんはいい学校に入れることがゴールだと思っていますが、いい学校に入ろうと思って努力をしている今こそがよいゴール。親が結果を求めすぎると間違うことになりがちです。お子さんが一生懸命に受験に立ち向かっているなら、それで成長するのだからよしとする。第一志望に受かればうれしいけれど、結果論でしかありません。結果を求めすぎないこと、子どもが失敗をすることを恐れすぎないことが大事かな、と思いますね。

――最後の西岡さんの言葉は刺さりますね。親はつい、先回りをして子どもにあれしなさい、これしなさいと命令してしまいますし、第一志望に絶対入ってほしいという結果を求めすぎるもの。でも結果より、子どもが好奇心をもって勉強に取り組めているなら、それを喜ぶべき。結果より過程を大事にしてあげたいですね。

前編『偏差値35から2浪して東大に入れたのは、生徒会長になったから』も読む>>

前編はこちら

西岡氏の最新刊はどんな本?

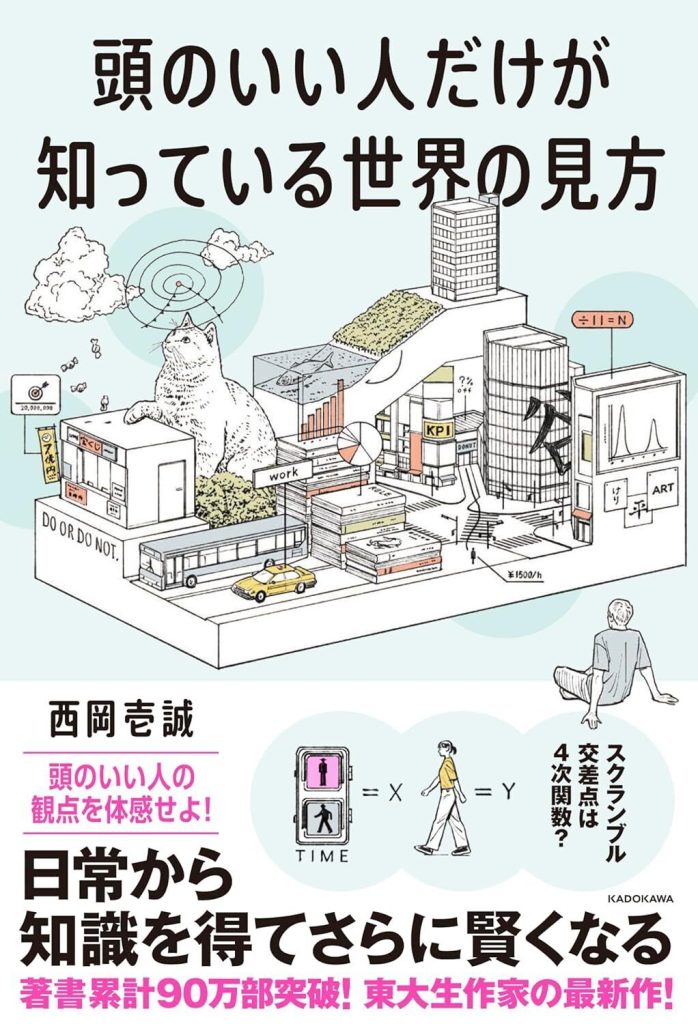

『頭のいい人だけが知っている世界の見方』

著書累計90万部超の作家・西岡壱誠さんの近著『頭のいい人だけが知っている世界の見方』(KADOKAWA 1650円)が2025年1月17日に発売しました。「頭のいい人は、日常をどんなふうに見ているのか?」同じ日常を送っていても、知識の蓄積や物の見方次第で、得られる発見や洞察はまったく異なると言います。本書では、頭のいい人が世界をどう見ているのかを具体例とともに解説し、その考え方を身につける方法を読むことができます。知識を吸収し、賢くなる日常のヒントを知って、頭のいい人の思考法や観点を、体感できる一冊です。

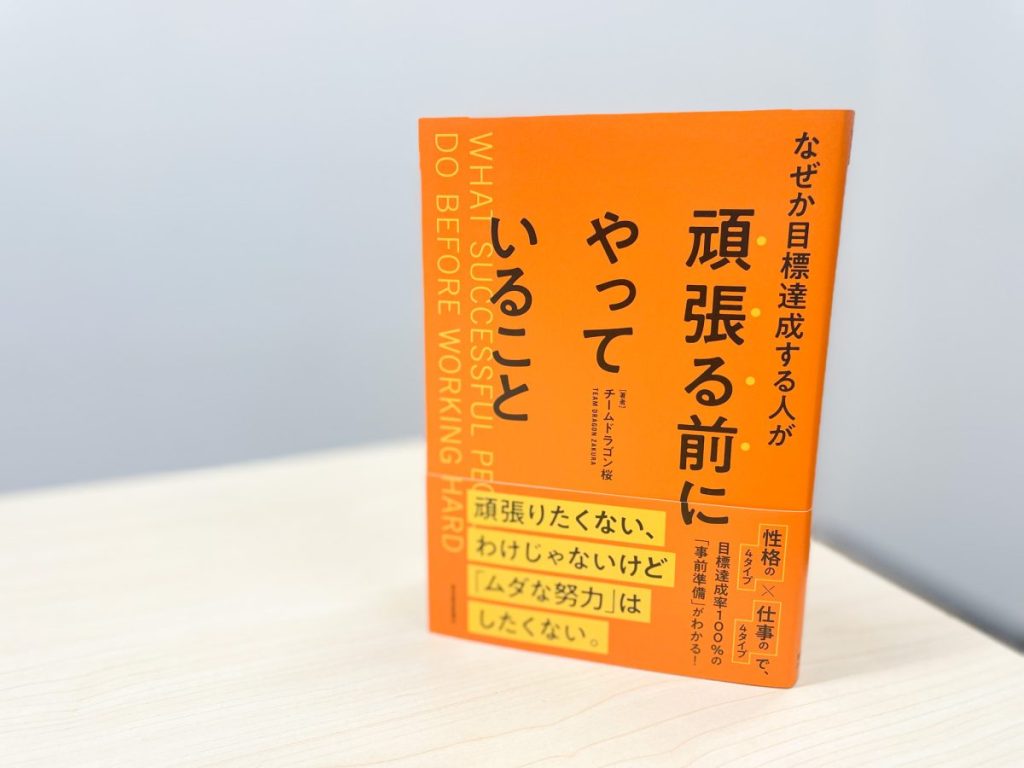

『なぜか目標達成する人が 頑張る前にやっていること』

大人も子どもも「もっと頑張れたはずなのに……」と後から後悔した経験は少なからずあるもの。そんな後悔をしないために、「努力の前の準備」が効果的だと西岡壱誠氏はいいます。東大生は、勉強する前に手帳を使って勉強するべき内容を整理したり、自分の状況を分析した上で月のはじめに勉強計画を練ったりして、受験戦略を立て、その上でそれを実行に移しているそう。本書では、300人の東大生を分析して見えてきた「努力の前の準備」という概念について、性格・仕事のそれぞれ4タイプ別に、最適なやり方を詳しく解説しています。子どもの勉強だけでなく、大人の仕事や学びにも役立つヒントが満載です!

お話を伺ったのは……

取材・文/三輪泉