目次

塾に向かうエレベーターを途中で降りてエスケープ

――西岡さんは中学受験をし、私立の中高一貫校から東大を目指したそうですが、小学校時代は受験塾には通っていたんですか?

通ってましたよ、親に言われるままに個別指導塾に通っていました。でも勉強はキライだし、塾にも行きたくなくて。だから、ひとりで通わせるとエスケープするんじゃないかと思って、母親は毎回、塾のあるビルの前まで送ってきて、僕が中に入るまで見送っていました。でも、エレベーターに乗ると母親は帰るので、5階の塾に行くふりをして3階で降りて、非常階段から外に出てました。そしてゲーセンなどで暇をつぶすんです。

――バレなかったんですか?

バレましたよ。めっちゃ怒られました。とはいえ、うちは父親が転勤族で単身赴任。母親ひとりが怒ったってそんなに迫力もないので、怒られるのもべつに平気で。その後もちょいちょい抜け出していました。

――とはいえ、志望校を決めて中学受験したのですよね?

志望校とかそういう次元ではなかったのですが、とにかくどこかに入学させようという親の魂胆で、宝仙中学校・高等学校を受けました。共学のほうは2007年に新設されたばかりだったので、生徒を集めたかったんでしょうね。3回オープンキャンパスに行ったら受験時の優遇が少しあって、なんとか合格しました。もう1校は記念受験みたいな形で受けましたけど、合格するはずもなくて、結局宝仙に行ったんです。僕らは二期生でした。

中学に入っても勉強せず「高校には上げられない」と言われ……

――中学に入ったら勉強したんですか?

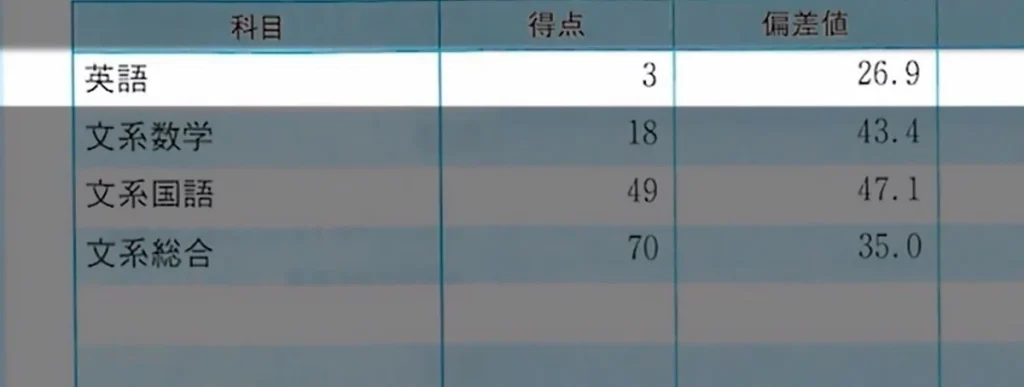

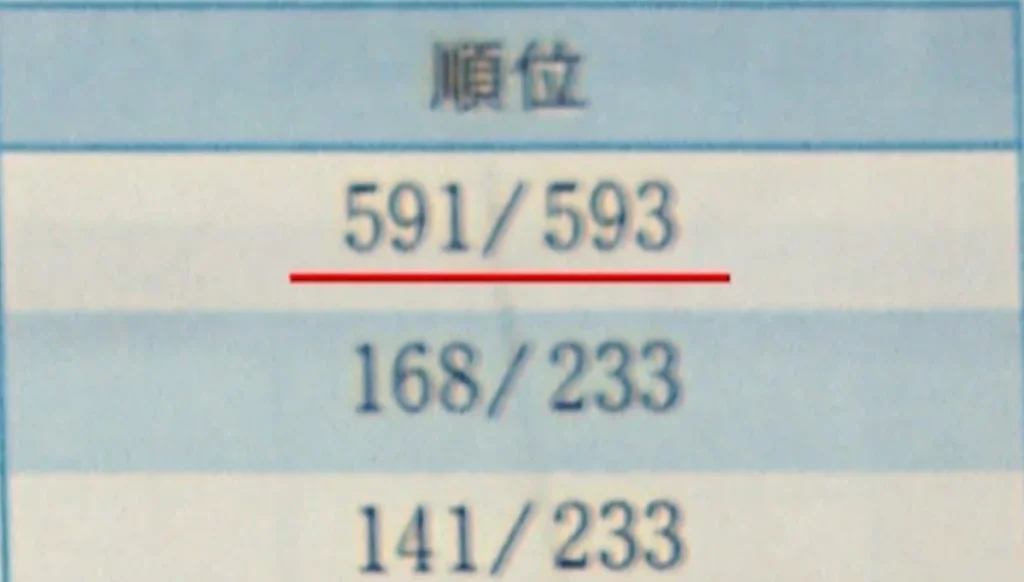

いや、ぜんぜんです。勉強ぎらいがしみついていてまったく勉強をやる気がしないし、学年でほぼビリでした。高校3年生のときは、冗談抜きで偏差値が35だったんですよ。

そもそも、中学受験をした理由のメインは、小学校でいじめられていたからなんです。私立の学校に行けばいじめていた子たちと離れられるというのがありました。でも、中高でもいじめられちゃって。学校以外でもサッカーのクラブチームでもなんかいじめられるんです。成績はビリだしいじめられて、ぜんぜんやる気も出ない。そんな子でした。

中2のときには、あまりに勉強ができないので、学校から呼び出されて「このままでは高校には上げられない」と言われました。でも、自分としては一応机の前には座っている時間はあるから、なんでだ、という気持ちもあってただ呆然として……。

偏差値35の自分に音楽の先生が「生徒会やれ、東大受けてみろ」

そうしたら、学校側に「生徒会に入れ」と言われたんです。このままでは厳しいから、高校に上がるためにも生徒会に入れと。一般試験で大学には行くのも大変だろうから、推薦で行くとなれば生徒会に入ると有利だと。そうやって内申点を上げなさいと言われました。

生徒会でもいじめられて、最初は雑用をやる苦役みたいな感じでいやでしたが、とにかく高校に行くにはそれしかない。しょうがないので生徒会に入って、なんとか高校に上げてもらいました。

すると高校の音楽の先生があるとき「西岡、おまえ生徒会長をやれ」と言うんです。「ええっ!?」となりますよ、そりゃ。勉強もできないし、いじめられっ子なんだから。

――でも、やったんですよね。なぜ生徒会長に?

そのときの心境をはっきりと覚えていたわけではないんです。あとからなんとでも言える部分はあるんですけれど、でも、なんか心に響いたんですよ。ずっといじめられていたし、成績も悪くて自己肯定感も低かったけど、生徒会長になれたらすごいな、1回くらい自分の人生で主人公になってもいいのかなと。それで、高2になって生徒会長をやりました。

さらにその音楽の先生は、高1のときから「おまえは、自分で勝手に線を決めてそれを越えられないと思っている。一度その線を越えてみろ、試しに東大を目指してみろ」と言ってたんですよ。「ええっ!? 東大ってあの東大ですか?」って、なりますよね。

すると先生はこう言ったんです。「勉強というものはとても平等だ。努力して目標を達成するということでしかない。地頭がよくないと勉強してもダメだとか、才能がないとムリと言うけれど、実は勉強において才能の比率は小さいんだ、努力なんだよ。勉強以外で誇れるものを探すのは大変、勉強のほうがラクだ」と。それで、生徒会長をやり、勉強に本腰を入れ始めたんです。

「生徒会長」「東大」という型を先に作って自分を合わせる

――「生徒会長」「東大」というキーワードで勉強にスイッチが入った、ということですね。

そうです。実際は僕、2浪しましたし、そう簡単にはいかなかったんですよ。でも、東大を目指し、勉強しよう! という気持ちになれたのは、先に「型」を作ったからなんです。

生徒会長をやるとなると、ちゃんとしないといけない。実際「生徒会長、リコール」の話まで出たくらい、僕はダメな生徒会長だったんですが。でも、人はだれでも東大を志望できる。立候補すれば生徒会長にもなれる。特に生徒会長は、あんまりなりたい人がいないですからね。そうやって「生徒会長」「東大志望」という「型」を最初に作ることで、人はそれにふさわしい人間になろうとするものだ、ということなんですね。

一生懸命に勉強して東大を志望する、人望が厚いから生徒会長になる、というのが正しい順番かもしれませんが、僕の場合は順序が逆だった。「型」から入ったんです。

「型」を決めるってけっこう人生のキーワードかなと思います。生徒会長で東大を目指す人、と自分を定義すると、それにふさわしい自分になろうとするものです。「毎日一定の時間、勉強している」というのが生徒会長や東大志望の人のイメージです。そのイメージに近づくための「型」があったから、自分はそれに合わせに行き、勉強するようになった。「そういう人」になれたということです。

実際、東大に行ったら生徒会長比率が高くて、文化祭実行委員長も多くて、それは学力と同時に非認知能力が必要であろうし、優等生ってなると生活習慣もちゃんとしていないといけないわけです。僕以外の人も、東大生は自分をそういうところに置いて、人から見られる立場をわきまえて立身出世を考えるようになった人は一定数いると思います。そのために勉強面でもがんばれて東大に行けたということなんでしょうね。

高校のときの音楽の先生はそれを知ってか知らずか、とりあえず生徒会長になっておけ、努力して東大に行けっていうのがあって。実際正しかったかなと思いますよ、生徒会長になっていなかったら東大に行っていなかったと思いますね。

生徒会長になったらいじめられなくなった

――「生徒会長」「東大志望」の自分の型を決めてから、変化はありましたか?

まず、いじめられなくなりました。生徒会長をやればいじめられないんだな、と思いましたねぇ。ただ、いじめられるという次元と違うところで「ダメなヤツ」だと思われたんです。

高1のとき、生徒会の会議でホワイトボードに議事録を書け、と言われ、「制服の…」と書くときに漢字を間違えて「生服」って書いたんですよ。それを見て周囲から「ホントにバカ」って言われました。そして、「こんなやつ、生徒会長にするのか」とまで言われてしまったんです。

――それは悔しいですね。

いや、悔しいなんていうより「ホントにダメだ」という無力感しかなかった。きちんと意味の通る文章を書く、グラフなど書いて数学的に表現して、論理的に相手に説明する。生徒会長たる人間はそれができないとダメなんだ、と痛感したんです。

「だから勉強しなきゃならないんだな」と、はじめてきちんと腹に落ちました。生徒会長をやっても何一つうまくいかなかったけれど、そのときの無力感をなんとか克服したくて、勉強に向かって行けたと思うのです。

――勉強する意味が見えずに成績が上がらなかった西岡さんの少年時代。しかし、「生徒会長になって東大を受ける」という「型」を作ることで、自分を高めることができたのです。ただし、その「型」に自分を合わせることが大変で、その後四苦八苦。でも悩んでもがいた末、今度は「東大に行ける学力をつける勉強の型」を見つけることができ、2浪の末についに東京大学文科二類に合格したのです。

後編『東大に行く地頭は後天的に作れる』はこちらへ

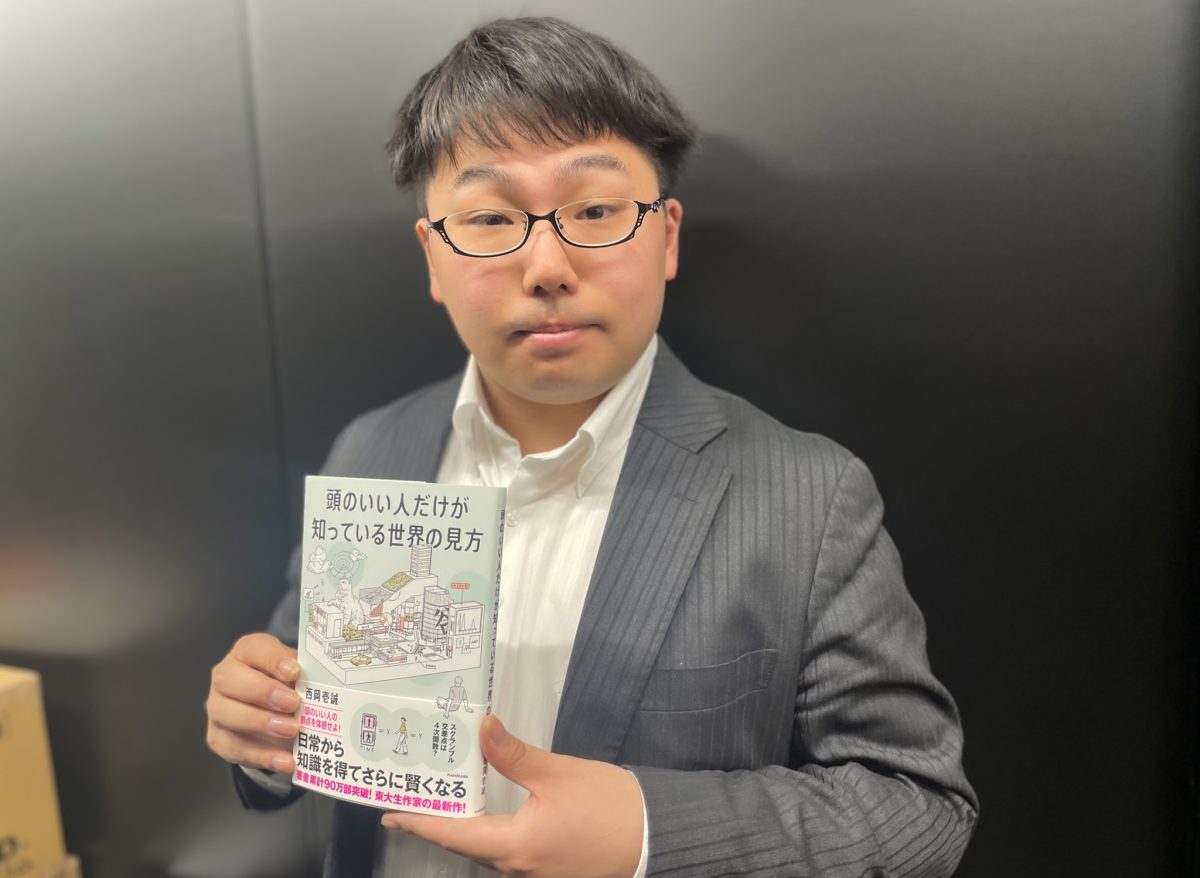

西岡氏の最新刊はどんな本?

『頭のいい人だけが知っている世界の見方』

著書累計90万部超の作家・西岡壱誠さんの近著『頭のいい人だけが知っている世界の見方』(KADOKAWA 1650円)が2025年1月17日に発売しました。「頭のいい人は、日常をどんなふうに見ているのか?」同じ日常を送っていても、知識の蓄積や物の見方次第で、得られる発見や洞察はまったく異なると言います。本書では、頭のいい人が世界をどう見ているのかを具体例とともに解説し、その考え方を身につける方法を読むことができます。知識を吸収し、賢くなる日常のヒントを知って、頭のいい人の思考法や観点を、体感できる一冊です。

『なぜか目標達成する人が 頑張る前にやっていること』

大人も子どもも「もっと頑張れたはずなのに……」と後から後悔した経験は少なからずあるもの。そんな後悔をしないために、「努力の前の準備」が効果的だと西岡壱誠氏はいいます。東大生は、勉強する前に手帳を使って勉強するべき内容を整理したり、自分の状況を分析した上で月のはじめに勉強計画を練ったりして、受験戦略を立て、その上でそれを実行に移しているそう。本書では、300人の東大生を分析して見えてきた「努力の前の準備」という概念について、性格・仕事のそれぞれ4タイプ別に、最適なやり方を詳しく解説しています。子どもの勉強だけでなく、大人の仕事や学びにも役立つヒントが満載です!

後編『東大に行く地頭は後天的に作れる』はこちらへ

お話を伺ったのは……

1996年生まれ。偏差値35の学年ビリから、2浪で自分の勉強法を一から見直し、どうすれば成績が上がるのかを徹底的に考え抜いた結果、東大経済学部に合格。2025年春卒業。著書『東大読書』シリーズは累計40万部のベストセラーに。漫画『ドラゴン桜2』の編集やドラマ日曜劇場『ドラゴン桜』の脚本監修 を担当。MBS「100%!アピールちゃん」「月曜の蛙、大海を知る」にてタレントの小倉優子さんの受験をサポート。現在放送中のドラマ日曜劇場『御上先生』の監修も担当。

起業した会社では講演会・メディア出演、学校への教育事業支援・運営、教育事業の運営、メディア運営と権利管理などを行う。

取材・文/三輪泉