目次

子宮頸がんの主な原因となるHPVって?

子宮頸がんの主な原因はHPV(ヒトパピローマウイルス)という身近なウイルスの感染です。HPVは子宮頸がん患者さんの90%以上で見つかっています※1。

HPVは200以上の “型(タイプ)” があり※2、大きく分けると皮膚にイボができる皮膚型(約160種類)と、性器周辺に感染する粘膜型(約40種類)に分類されます※3。

そして粘膜型HPVは発がん性のある高リスク型と、良性腫瘍を引き起こす低リスク型があります※4。

- 高リスク型:16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型など

- 低リスク型:6、11型など

粘膜型HPVは主に性交渉を通して感染し、海外の報告によると性経験のある女性の84.6%が一生に一度は HPVに感染すると推計されています※5。

HPVは身近で、誰にでも感染しうるウイルス。しかも、種類によってはがんになるものと、そうでないものがあることを知っておきたいですね。

※1 厚生労働省 HPVワクチンに関するQ&A

※2 Bzhalava D et al. Virology. 2015; 476: 341-344.

※3 Muñoz N et al. N Engl J Med. 2003; 348: 518-527.

※4 Garland SM, et al. J Infect Dis. 2009; 199: 805-814.

※5 Chesson HW et al. Sex Transm Dis. 2014; 41: 660-664.

HPVに感染したら子宮頸がんになるの?

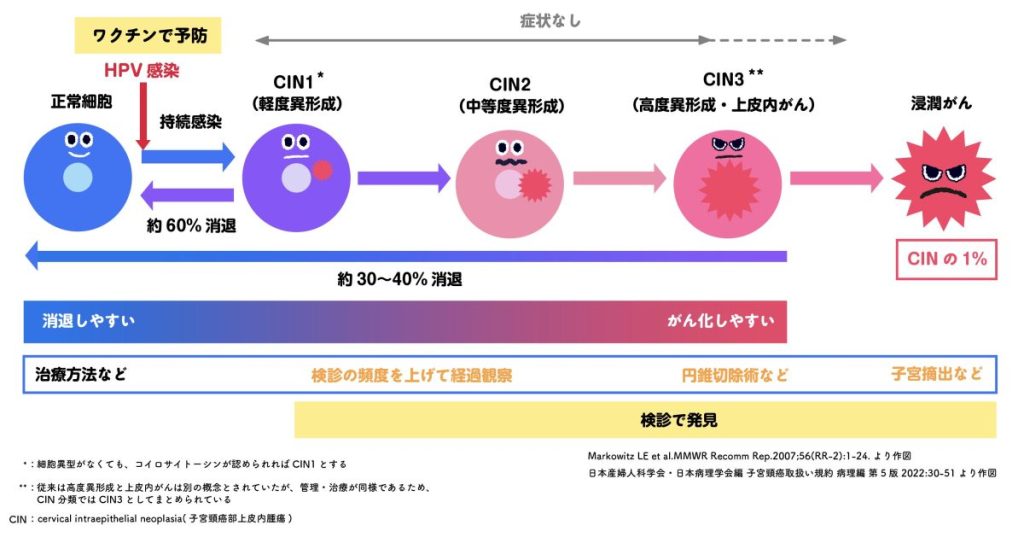

HPVに感染しても多くの場合は、自分の免疫力で排除されますが、排除されずにウイルスが子宮頸部に残ることがあります。そして、長い間感染が続いた場合は、数年をかけてがんに進行する可能性が高まります。

軽度異形成や中等度異形成が見つかった場合は、検診の頻度を上げて経過観察を行います。この経過観察期間中は、検診による身体的負担と、 がん細胞の変異が進行するのではないかと精神的負担が出てしまうこともあります。

子宮頸がん検査で陽性が出ても、がんに進行しない場合もあるし、進行してしまう可能性もないわけではないということを確認しておきましょう。

HPVワクチンの種類と選び方

現在、日本で使用されているワクチンは3種類。

①2価HPVワクチン…高リスク型の16型、18型に対応

②4価HPVワクチン…高リスク型の16型、18型に加えて、尖圭コンジローマの原因となる低リスク型の6型と11型にも対応

③9価HPVワクチン…高リスク型の16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型と尖圭コンジローマの原因となる6型、11型に対応

4価HPVワクチンは9歳以上の男性にも接種が可能で、肛門がんや尖圭コンジローマの予防が期待できるそう。

HPV感染による性感染症の予防にも

HPVワクチンは、子宮頸がんになるHPVの感染を防ぐだけでなく、そのほかのHPVの感染が原因で起こる性感染症の予防も兼ねているもの。

何価というのは、予防できるHPVの種類の数で決まっており、4価HPVワクチンは9歳以上の男性にも接種が可能で、肛門がんや尖圭コンジローマの予防が期待できます。

また、海外で使用されているHPVワクチンと日本国内で使われているHPVワクチンは同じものであり、違いはありません。

HPVワクチンを接種したら子宮頸がんは防げる?

では、HPVワクチンを接種したら、絶対に子宮頸がんにならずに済むのでしょうか?

2価、4価HPVワクチンは、HPV16,18型に対応しており、HPVに起因する浸潤性子宮頸がんの65.4%をカバー。9価に関しては、HPV16, 18, 31, 33, 45, 52, 58型に対応しており、88.2%をカバーしているという調査結果が出ています。

つまり、HPVワクチンを接種したからと言って、100%子宮頸がんにならないとは言いきれないが、高確率で防ぐことができるということです。

HPVワクチンに適齢期はあるの?

現在日本では、小学6年生から高校1年生女の子が定期接種の対象になっています。

2009年に初めてHPVワクチンが導入され、2010年から小学校6年生〜高校1年生の女性を対象に国の「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」が開始され、2013年4月には予防接種法に基づき定期接種化されました。

しかし、接種後に全身の疼痛や運動障害など「多様な症状」が報告され、定期接種開始のわずか2カ月後の2013年6月に、定期接種の位置づけはそのままで、接種の積極的勧奨が一時差し控えられることに。

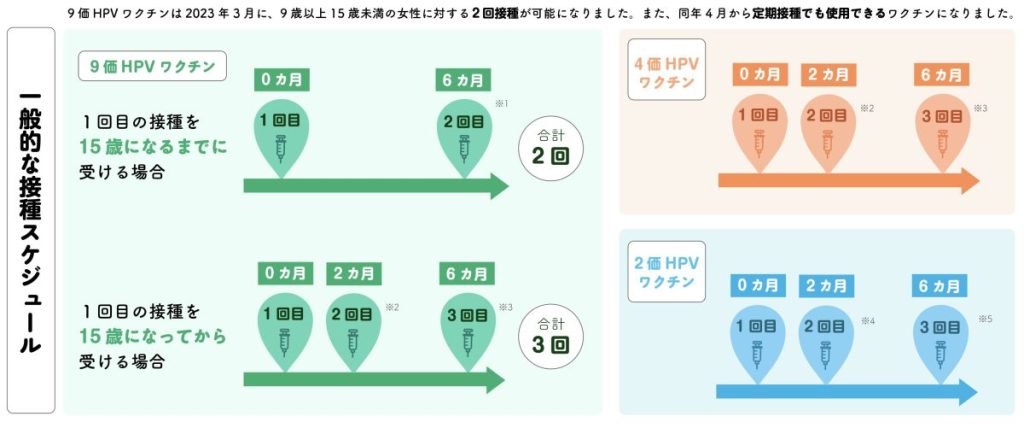

その後、国内外からHPVワクチンの有効性と安全性のデータが蓄積されたことで、2022年4月より定期接種の積極的勧奨の再開と、接種機会を逃した方に対する「キャッチアップ接種」(3年間の期限付き)が開始。2023年4月からは9価HPVワクチンも定期接種の対象になり、ワクチン接種の環境が整ってきました。

副反応の話題がメディアに大きく取り上げられたことからワクチン接種を控えていたけど、やっぱり受けたいと思っている方は、1997年度生まれ〜2008年度生まれの女性の場合は、今年度(2025年3月中に1回目を済ませる)なら公費での接種が可能となります。住んでいる自治体へ問い合わせてみましょう。

すでにHPVに感染している場合は

HPVはたくさんの種類があり、ワクチンに含まれる全種類のHPVに一度に感染することは考えにくいと言われています。そのため、子宮頸がん検査で陽性と診断された後でも、異形成の度合いや、状況によってはワクチン接種も可能な場合があります。かかりつけの婦人科の医師に相談してみましょう。

HPVワクチンの効果は何年?

主流になっている9価のワクチンに関しては、ワクチンができた2014年から現在までの10年間の経過を観察して、3回接種をした場合、その効果は継続しているとのこと。何年まで効果があるのかは、現在継続して調査を進めているところだそう。

9価HPVワクチンの場合、2回接種と3回接種で違いがあるのは、国内外の臨床試験で、9歳以上15歳未満の女性においては、2回接種でも効果や安全性が良好であることが示されており、厚労省からの承認を受けているからなのだそうです。

男の子も定期接種できるの?

残念ながら男の子へのHPVワクチンの定期接種は、助成制度がなく、全額自己負担の自治体がほとんどです。ただし、自治体によっては一部助成や、全額公費で接種できるところもありますので、ご自身で調べてみましょう。

公費助成を行なっている自治体の考え方としては、ワクチンの種類の部分でも述べた通り、男性接種のメリットは、パートナーにHPV感染をパートナーに感染させないことと、男性でも発症する性感染症の予防です。

現在、4価のワクチンはすでに自治体によっては接種可能となっており、9価のワクチンも臨床試験が行われています。男性が4価を接種する場合には、6ヶ月の間に3回の接種が必要とされているそうで、男性と女性とでは、ワクチン接種のスケジュールに違いがあることがわかりました。

世界を見てみると、日本でも男の子への定期接種が行われるのはそう遠くない未来かもしれません。

自費の場合、いくらかかるか

HPVワクチンは自費で接種すると4価が約5万円程度、9価が9万円ほどです。女の子も男の子も、何価をどこのクリニックで接種するのかで若干価格が変わってきますので、自費で接種する場合には、事前にクリニックに問い合わせてみてください。

HPVワクチンの副反応が怖い。どれくらいの割合で副反応が出るの?

HPVワクチン接種後に見られる主な副反応として、発熱や接種した部位の痛みや腫れ、注射による痛み、恐怖、興奮などをきっかけとした失神などが挙げられます(詳しくはこちら>>厚生労働省のホームページ)。

また、ワクチン接種後に見られる副反応が疑われる症状については、定期的に専門家が分析・評価しているそうです。その中には、稀に重い症状の報告もあるようですが、何十万回に一回、何百万回に一回という程度で、これは一般的なインフルエンザワクチンなどの予防接種の副反応と変わらない確率です。

また、全国各都道府県には相談窓口や協力医療機関が設置されており、地域で連携して診療が行える体制が構築され、被接種者がより安心できる環境が整備されています。

因果関係に関わらず、接種後に何らかの症状が現れた方のための診療体制も整備されています。

HPVワクチンが接種できない人はいますか?

他のワクチン接種と同じく、現在病気を患っている方、発熱している方、HPV以外のワクチンで激しい副反応が出たことがある方などです。不安な方は、接種前にかかりつけの医師に相談してみてください。

《まとめ》正しい知識を身につけた上で、接種の判断を

■現在の日本でHPVワクチン定期接種の対象になっているのは女の子のみ(自治体によっては男の子も助成金が出る)。

■HPVワクチンを接種しても、100%子宮頸がんを予防することはできないが、高確率での子宮頸がんの予防と、他のHPVが原因で起こる性感染症が予防できる。

■予防接種の効果が何年なのかは現在継続して調査中。

HPVワクチンに関する詳細を知ることで、接種しない判断をした時のこと、する判断をしたときのことを深く考えることができるかと思います。ぜひお子さんと話し合う際のご参考にしていただければ幸いです。

◆子宮頸がんについて知りたい方はこちら

こちらの記事もおすすめ

文・構成/鬼石有紀