目次

内向的な子どもにもいろいろなタイプがある

――著書の中では、内向的な子どもを3タイプに分けていらっしゃいます。それぞれについて教えていただけますか?

「内向的」という特徴については、さまざまな考えや研究があり、統一されていませんが、性質を分ける方が性格を理解しやすいため、著書の中では3つに分けて考えています。

①内向型・・・芯が強く、個性的な子ども

②HSC型・・・周囲の影響を受けやすく、逆風の環境では委縮しやすいが順風の時は誰よりも輝く。環境感受性が高い。

③トラウマ型・・・今までの傷つき体験の影響から情緒不安定になったり、消極的になったりしている。

トラウマ型は、心の傷のケアが必要なので、内向型やHSC型とは異なる理解と対応が必要です。今回の記事では、生まれ持った性質である、内向型とHSC型に絞ってお伝えしていきたいと思います。

似ているようで違う内向型とHSC型

内向型の子どもとHSC型の子どもは、子どもの時に、人見知りで内気なところなどが似て見えます。感受性の高さや深く考える性質、自分の世界があるところも共通しますが、違いもあります。一番の違いは、本人の関心が向く方向です。

内向型の子どもは関心が自分の内側に向かいます。対してHSC型の子どもは、アンテナが外に向いており、周りの様子をとても敏感にキャッチします。例えば、内向型の子どもは「自分がやりたくなかったら、やらないし、自分のやり方でやりたい」と考えますが、HSC型はそうではありません。HSC型は周りに影響されやすく、「やりたくなくても、やったほうがよければやる、周りに合わせる」状態になりやすいのです。

どんな環境だと、力を発揮できる?

――内向型、HSC型の子どもが力を発揮するために、親はそれぞれどんな環境を作ってあげることが良いでしょうか。また避けるべきはどんなことでしょうか。

内向型の場合

内向型の子は、本人のやりたい順序や段取りといった本人のペースと、ひとりでいられる時間・場所などが必要です。学校や家族とのお出かけでは、周りに合わせなければならず、フラストレーションを感じたり疲れを溜めたりしやすいので、本人のペースとスペースを尊重する時間を作ってあげましょう。

絵を描く、お話を作る、工作やブロック遊びをする、何かを観察したり考えたりする、自然を感じるなど、したいことができるように、協力してもらえるといいと思います。

また、予定を詰め込まないことも大切。予定や習いごとを決める時は、必ず本人の意見や気持ちを聞いてあげてください。

親としては、「自分の気持ちをはっきり言いなさい」「みんなと仲良く一緒に遊びなさい」などと言ってしまいがちですが、内向的なことを責めるのは避けたいところ。内向型の子どもは自分の本当の気持ちを言語化するのに時間がかかります。その場では黙っていて答えられなかったとしたら「後でもいいよ、教えてね」と伝えると、言語化の練習になりますし、安心感や信頼感も育めます。

HSC型の場合

HSC型の子は、環境感受性が高く、良くも悪くも周りに影響されやすいところがあります。そのため、家庭では、安心してゆっくり休める環境設定を作ることが大事です。音、光、におい、肌触り、食べ物の食感などに感覚過敏がある場合は、配慮してあげましょう。

「気にしすぎ」「そのくらい我慢しなさい」などの言葉はNG。親は、「そうなんだね、できることを一緒に考えよう」のスタンスでいるようにしてください。

また、HSC型の子どもは感じすぎ、考えすぎで動揺してしまう時があります。そういう時は、聞きすぎないように気を付けましょう。「大丈夫だよ」と言って落ち着かせたり、落ち着ける場所に移動したりするのも良いと思います。お水を飲んだり、肌触りの良い毛布にくるまったりさせるのも効果があります。

疲れやすいこともHSC型の子どもの特徴。スケジュールには余裕を持たせることが大切です。苦手な環境だと疲れやすいですが、自分を発揮できる環境だとすごくがんばれてしまい、ハイテンションになることもあるので、本人は疲れを自覚しにくくなってしまいます。そのため、大人の目線で休みをしっかり取れるように配慮してあげてください。

内向型の子ども、HSC型の子どもともに、内向的なことを欠点と捉えずに良いところと捉えると、その子の良さが見えてきます。親が親バカでいてくれることは、子どもにとっては財産に。心配になることはあるかもしれませんが、親は子どものことを、こころゆくまでほめてあげてください。

内向的な子どものチカラを伸ばす、声かけ

では実際、内向的な子が力を出すために、親はどんな声かけをしたら良いか、2つの例をもとにご紹介します。

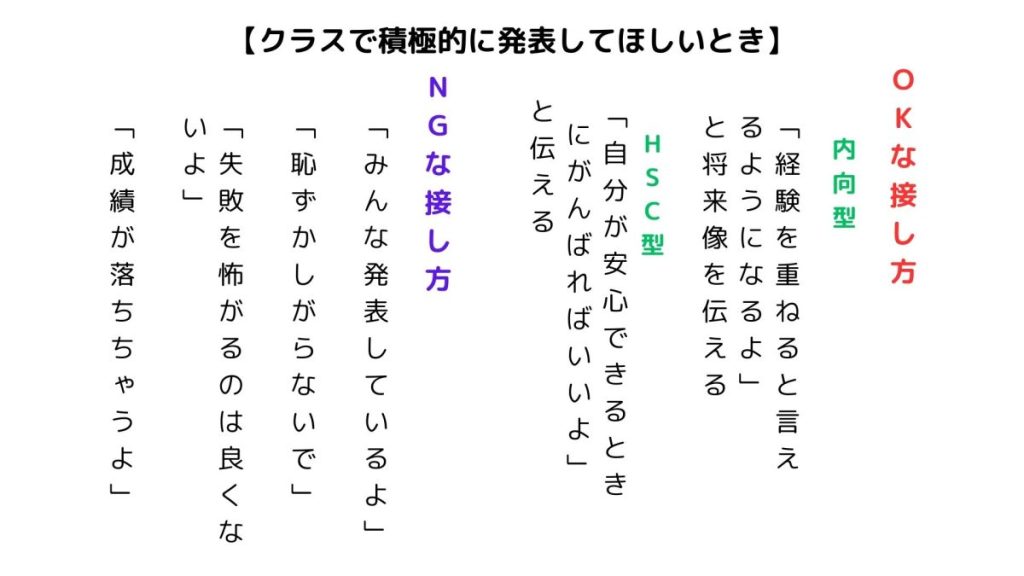

クラスで積極的に発表してほしい時

内向的な子が手を挙げないのは、「自信がない」「やる気がない」というわけではなく、慎重にじっくり考えるタイプだからです。

「自分の気持ちをピッタリ表現する言葉は何かな?」「場面によって答えが違うのでは?」などと考え、そこから派生して、違うことを考えていたりすることもよくあるのですが、黙っていても頭の中はいろいろと考え続けています。

内向的な子の中でも内向型の子は、大人の言うことを鵜呑みにせずに自分で考える特徴があり、これは子どもの何よりの長所です。ですから、発表するしないはいったん置いて、子どもが自分でしっかり考えることを優先するように話しましょう。そして「今は勇気がなくて言えないことも、経験を重ねると言えるようになるよ」と成長の道筋と将来像を示していくようにしてください。

HSC型の子は、クラスの雰囲気を読んで、みんなに求められる発言をしたり、委縮して何も言えなくなったりしてしまうことがありますので「自分が安心できる時にがんばればいいよ」と伝えてあげましょう。そして、不安を感じる時の過ごし方を親子で考え、不安や緊張にのまれずに過ごせる経験を重ねると、子どもは少しずつ不安をコントロールする力をつけていけます。

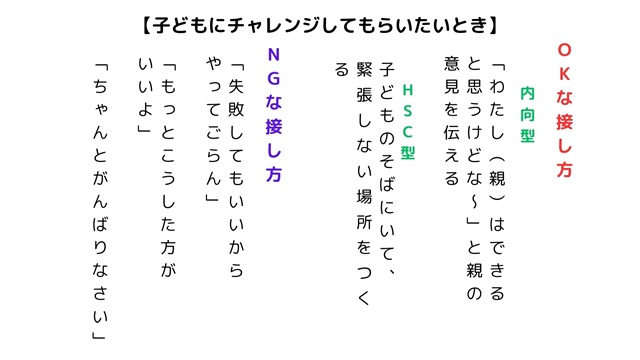

子どもにチャレンジしてもらいたい時

子どもにもっとチャレンジしてほしい、と思う親御さんもいると思いますが、そう思っても無理に促すのはNGです。

内向型の子は、自分の予測がはずれることを嫌うので、失敗を怖がったり、チャレンジすることに消極的になったりすることがあります。そのため「私はできると思うけどな」などと親の意見を伝えると、子どもがそれを気に留めて考えてくれるかもしれません。

HSC型の子は、初めての場で緊張していると固まってしまう傾向があります。ですから、親が一緒にいてあげたり、安心して観察できる場所をつくってあげたりしてください。そうすることで、子どもの中に初めてでもできるイメージが湧くようになり、自分で不安をコントロールできるようになっていきます。

51点の親でいい! がんばりすぎない方がうまくいく

――NGの対応をしてしまっていた、という方もいるのではないかと思います。でも、著書の中で「51点の親を目指して」という部分が印象的でした。

「51点」と言われて、中には「ホッとした」という方もいるでしょうし、「100点以外は無理」という方だっているでしょう。心理学では完璧な子育ては無理と分かっていて、ほどほどが良いと考えられています。

100点じゃないと怖いという方は、不安や緊張が強いタイプで、自分にも子どもにも100点を求めがちです。まずは自分がそう感じやすいと気づくことや、「100点じゃなくてもいい」と受け入れてみることから始めてみてほしいと思います。

以前、親自身が「時間に遅れてはいけない」と強く思うがゆえに、「子どもにも時間を守ることを教えなくてはいけない」と思っている方がいました。実際は十分時間に間に合うのに、子どもを急かしたり、イライラしたりすることも多かったそうです。しかし、お子さんは自分の持ち味通りにマイペースに育ちました。親御さんは「自分のコンプレックスを刷り込まずに済んだ」と後でホッとしたそうです。

親も子も、適度に息抜きを

――先生にもお子さんがいらっしゃいますが、どんなタイプのお母さんですか?

私は性格的に、そもそも高得点は目指さないタイプですね。今日はあまりうまくいかなかったな…という日もありますが、「子どもを見たら笑顔だから、まあいいか!」という感じです。

親が教えるより、子どもの持ち味の方が勝ることもありますし、親が「言いすぎたな…」と落ち込んでも、案外子どもは気にしないでいてくれることがあります。そうやって、子どもに助けてもらえていることに気づけると、親が背負い込まずに済むのではないでしょうか。

子育てをしていると、どうしてもストレスがたまりますし、私も子どもが小学生のころまでは、時々カフェに行くなどして息抜きをしていました。

また、子ども自身もストレスでぺしゃんこになってしまうこともあります。そんな時、私は子どもがお風呂に入っている時にジュースを差し入れていました。子どもも日々いろんなことがあり、ちょっと優しい言葉をかけただけでは立ち直れない時があるんですね。温かいお風呂の中でジュースを飲むことは、ささくれた子どもの心によく効いたようです。賛否両論あるかもしれませんが、我が家ではよくやっていました。

親も子どもも、適度に息抜きしながら無理なくいきましょう。

焦らず、子どもが持っている力を信じて

手を挙げて意見を言う、人前でチャレンジする、と言うのは、目に見えて分かりやすい成長ですが、それだけが成長ではありません。他の子と比べるのではなく、我が子なりの成長に気づけるようになると、子育てが楽しくなりますよ。

社会では、人の話をしっかり聞けることや、独自性のある意見を出せることといった、内向的な子どもが得意とすることが高く評価されます。内向的な子どもは、親が思っているよりやる時はやるものです。

親がデザインするよりも、子どもたちが持っている力をだしてもらったほうが、パワフルですし、間違いがない。親御さんは焦らずに、お子さんを信じて待っていてあげてほしいと思います。

吉田美智子先生の著書『声かけで伸ばす 内向的な子のすごい力』

ディスカバー・トゥエンティワン

吉田 美智子 (著)

Amazonで見る≫

取材・文/佐藤麻貴