目次

母乳派が51%に減少! 液体ミルクの登場も影響か?

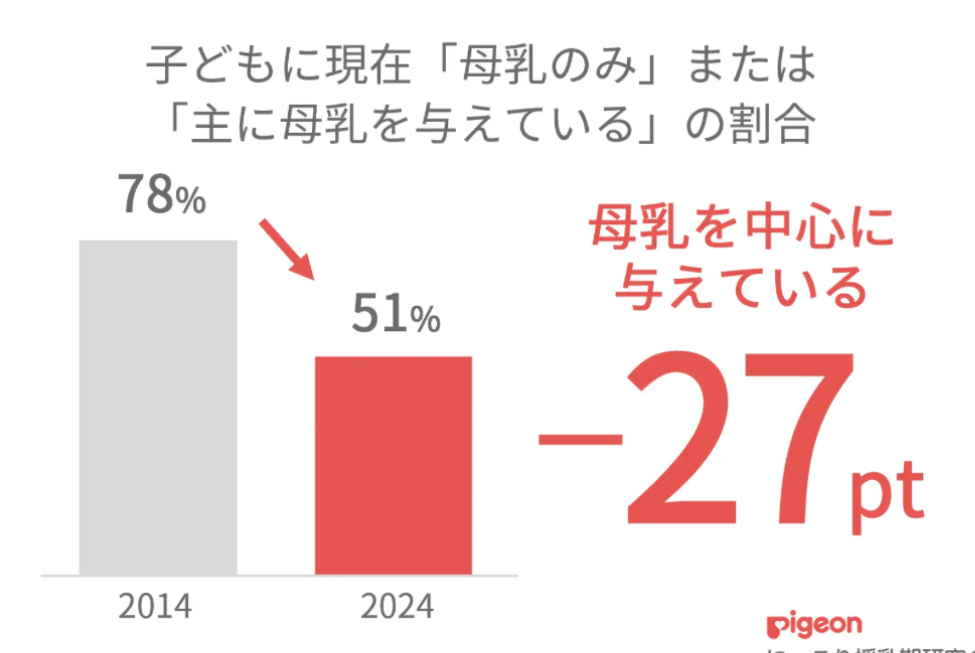

今回の「ピジョン にっこり授乳期研究会」での調査で驚いたのが、母乳派の減少です。

生後5ヵ月以内の赤ちゃんを子育て中の母親の約400人に、母乳と育児用ミルクの割合を質問。「母乳のみ」または「主に母乳」を与えていると回答した人は51%となり、10年間で27ポイント減少しました。

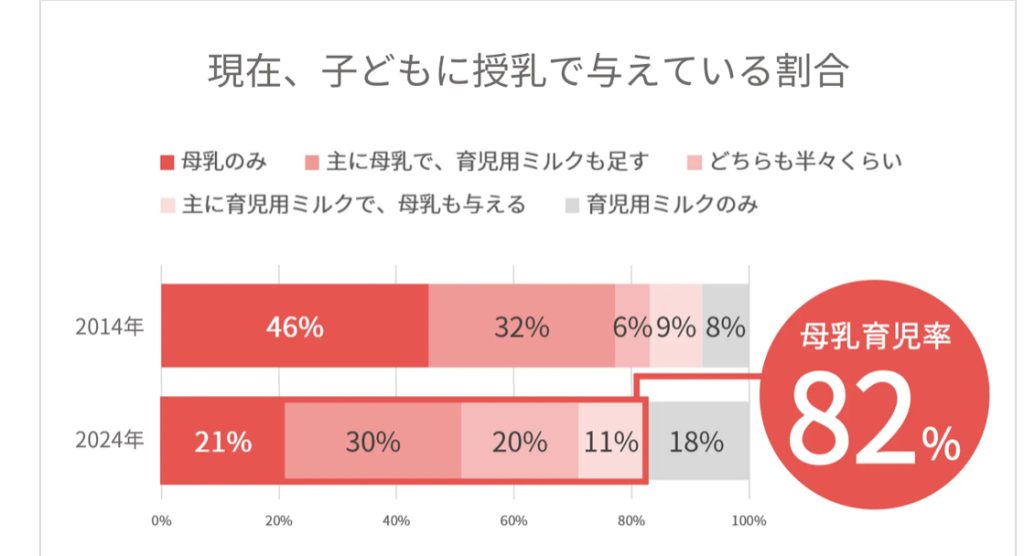

「育児用ミルクのみ」、または「主に育児用ミルクを与えている」と回答した人は29%で、10年間前の17%と比べると12ポイント増加しています。

液体ミルクの利用も増加

また、子どもに現在与えているものとして、2018年より国内での製造販売が可能となった「液体ミルク」が登場しました。その使用比率は23%であり、授乳の形態に変化が見られているようです。

母乳派はなぜ減少? 共働きで育児分担の背景

0~5ヵ月児の母親の「妊娠当時の考え方」の調査では、「授乳は周囲(夫や家族)と協力しておこなうことだと思う」と回答した割合が、前回調査から6ポイント増加し64%へ。

授乳は母親だけが向き合うものではなく、「家族でおこなうもの」という意識の高まりが見える結果が見られます。

また、母親の就労状況が変化しています。2014年と比較し、0~5ヵ月児の「現役」で働く母親は5%から11%へ、「産休・育休取得中」の母親は30%から57%へ増加。それに伴い「復職予定者」の割合も71%から78%へと増えました。

母親の就労状況が授乳状況に変化をもたらす

このような背景から、父親など家族が育児用ミルクで授乳をしたり、母親が職場復帰のために早期から育児用ミルクを活用したりするケースも増えているようです。

さらに、10年前にはなかった液体ミルクの登場も授乳方法の選択肢に影響しているようです。

授乳方法の選択肢が増え、ママへの負担が減少も

10年前より、育児用ミルクを使うハードルが下がっているようです。筆者個人としては、母乳育児が強調される傾向のあった10年前よりも、ママたちへの心理的な負担は減少しており、母乳派が減っていること自体は、一概にネガティブなこととは言えないと感じました。

それでも! ミルクと併用で全体の8割が母乳育児

一方で、「ミルクと併用」も合わせると、0~5ヵ月児の母親の82%が子どもへ母乳を与えており、母乳育児率は高い結果になっています。

研究会によると、母乳は赤ちゃんの成長に必要な栄養素がバランスよく消化しやすい形で含まれているので、「最適な栄養食」と考えられるとのことです。

母乳育児のメリット!

小児科医の加部先生からは、母乳育児についてのお話を聞くことができました。

母乳育児は、慣れるまでに少し時間はかかりますが、授乳を繰り返すなかで赤ちゃんの様子から授乳の姿勢を変えたり、乳首のくわえさせ方を変えたりしてみましょう。赤ちゃんも飲み方を工夫して、慣れてくるとよりよく飲める姿勢や吸い方を見つけるようになるとのことです。

母乳の持つパワー

母乳は人間を成長させるパワーを持っています。最近は粉ミルクも改良されてきましたが、母乳に含まれる免疫物質やヒトミルクオリゴ糖は、赤ちゃんの腸内環境を整えるための大切な働きをしています。なかでも産後数日間に出る初乳は特に重要とのことです。

授乳は食事の時間だけではなく、ふれあいの時間

また、母乳・ミルクにかかわらず、どの授乳においても「単なる食事の時間」と考えることなく、「特別なふれあい・コミュニケーションの時間」と考え、ワクワクしながら取り組んでほしいとも語ってくれました。

でも、母乳が出づらい人はどうすればいいの?

助産師の宮下美代子先生いわく、母乳が全く出ないという人は、全体の本当にわずかしかいないそうです。専門家に相談すれば解決することも多く、また、たとえ量は出ていなくても、吸わせることに意味があるとも。

母乳育児となると量を気にしてしまいますが、混合でもよいので、ともかく続けることが大事だそうです。悩んだら、まずは専門家に相談してほしいと話してくれました。

また今回の調査では、母乳育児の特性を十分に理解していない妊婦が4割以上にのぼったということです。

免疫力を高める母乳の効果など、特性を理解した上で、完全母乳を無理して頑張るのではなく、ライフスタイルに合わせてミルクを併用しながらなど、無理なく取り入れられるとよいと感じました。

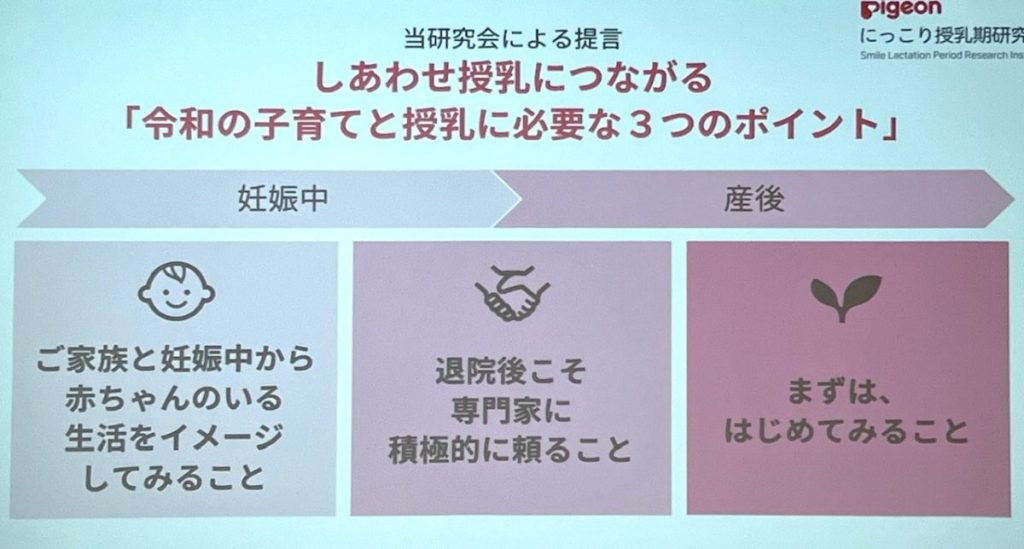

令和の子育てで大切な3つのポイント

最後に、研究会による「令和の子育てと授乳に必要なこと」の3つのポイントをご紹介します。

家族と妊娠中から赤ちゃんのいる生活をイメージする

一つ目のポイントは、妊娠中から赤ちゃんのいる生活をイメージするとよいとのことです。

生まれてからは待ったなしの子育てがはじまるので、比較的余裕のある妊娠中から、イメージも含めて赤ちゃんがいる生活の準備をする必要があります。

専門家に頼ること!

そして二つ目は、退院後こそ専門家に頼ること。専門家には、困る前から自分の子育てに伴走してもらうこと。妊娠中にそんな専門家を見つけておくことが重要です。

筆者は第一子のときは、10年前はまだ珍しかった宿泊型の産後ケアサービスを妊娠中に予約、産後に利用しました。第二子のときは、産後ケアに補助金が利用できるようになり、たいへん助かりました。

授乳は、ともかくはじめてみること!

最後の三つ目はまずはじめてみること。授乳は山あり谷あり、まずは赤ちゃんにくわえてもらうことからはじめること。産後3ヵ月がチャンスです。

堀内先生も「生まれたらすぐに赤ちゃんを抱き、おっぱいをくわえてもらいましょう。初乳が出る最初の3日間は、飲む量よりも、赤ちゃんが欲しがるときに何度でも吸ってもらうことが大切です」と話してくれました。

3ヵ月後を目安に軌道に乗り、自分のペースがつかめれば安心ですし、難しければ、自分だけで抱えずに専門家に頼り、サポートを受けながら解決していくのが幸せな授乳への道となるでしょう。

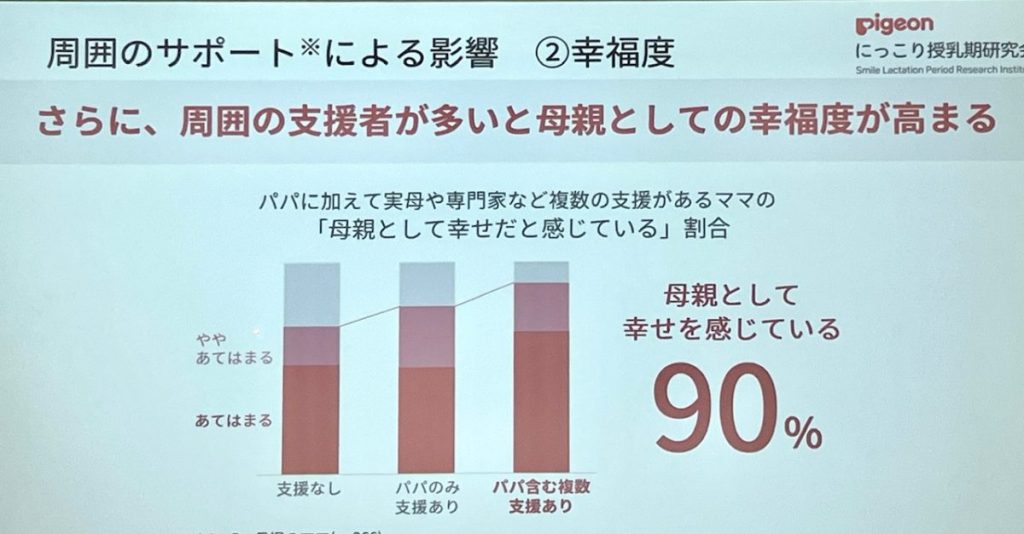

ママはサポートが多いほど幸せに

筆者も第一子が10年前の世代となりますが、まだまだ母乳信仰が強く、絶対に母乳で育てなくてはならないというプレッシャーを感じたのを覚えています。産後ケアサービスを利用して、授乳も順調だったので、2歳まで完全母乳で上の子を育てました。

第二子のときは、授乳は順調でしたが第一子ほどは出ず、半年までは母乳と混合、その後は完全ミルクになりました。上の子で大変だった断乳も下の子はミルクに移行していたのでスムーズでした。仕事にも復帰していたので、母乳とミルクをうまく使い分けできたと思います。

どちらもすくすく育っているので、結果としてはどちらでもよかったと感じていますし、今回の「ライフスタイルに合わせてよい」というお話を聞いて、とても安心しました。

困っているときに助けを求められる力が大事!

多くのママが迷いながら手探りでの子育てをしていると思います。困っているときに助けを求められるのも、大切な育児の力です。令和の子育ては、上手に周囲のサポートを受けることだとあらためて実感しました。

次の記事では、どこでどんな専門家の助けを求めることができるか、令和の子育てにおける医師・助産師などの専門家のアドバイス、そして、授乳中ママのリアルな声などをレポートしたいと思います。

令和の授乳のリアルレポートはこちら

写真・取材/Rina Ota