赤ちゃんのいる生活をイメージしてみる

まずは、聖マリアンナ医科大 名誉教授の小児科医・堀内勁先生から、令和の子育てにおいて大切なポイントである、「家族と妊娠中から赤ちゃんのいる生活をイメージしてみること」について、お話を聞くことができました。

お互いを尊重して助け合おう

男女平等が叫ばれる世の中ではありますが、女性と男性では生物学的に違いがあり、できることとできないことを踏まえた上で、個人として尊敬し、得意な点を活かすことが大事と堀内先生は話されました。

また、時間や方法など一定のルールに従う規律的育児ではなく、赤ちゃんに合わせ柔軟に対応する受容的育児が大切とのことでした。

フランス風もイギリス風も合わず諦めたネントレ

どの時代にも子育ての流行があると思いますが、筆者の第一子のときはフランスやイギリスの子育て本が注目され、厳しいスケジュールのもと、早い月齢でひとりで寝かせるネントレが流行りました。夫がアメリカ人で周りも外国人の家族を持つママが多く、早い時期のネントレに不安を感じたのを覚えています。

下の子は添い寝なしだと泣き続けるのでネントレどころではなく、添い寝を続けているうちに寝てくれるようになりました。上の子が小学生になった今でも家族で川の字で寝ています。

すくすく育っていますので、よその家の育児方法に振り回されずに、自分に合う方法でよかったのだと先生のお話を聞いて安心しました。

声がけは大切! 子宮内で聞こえるママ・パパの声

今回の堀内先生の会見で、子宮内で赤ちゃんに外の声がどう聞こえるか、その音声を聞くこともできました。どくどくと血液が流れる音が聞こえる中、お母さんの声が届きます。

胎内の雑音でほとんど聞こえないものと思っていましたが、はっきりと言葉として聞こえました。堀内先生曰く、母親の声が聞こえると赤ちゃんの胎動は増え、脈が上がる反応が確認できたとのことです。

筆者も妊娠中に、夫と一緒に一生懸命声をかけたり、歌ったりした日々を思い出し、懐かしさに目が潤んでしまいました。そして、声がけは無駄ではなかったとうれしく思いますし、妊娠中からのコミュニケーションの大切さを実感しました。

ママの妊娠中にパパにやってほしいこと

先ほどの子宮内に届く声から、お腹の外から触れ合いがはじまっているということがわかります。妊娠中のママのお腹をパパが撫でると、胎児が落ち着くことも明らかになっているそうです。

パパは、妊娠中のママの体やお腹の中の赤ちゃんに直接何かをすることができなくても、二人で赤ちゃんのイメージを語り合う時間を持つことが大切であると堀内先生は話してくれました。

困っているときに助けを求められる「受援力」こそが大事!

今回の発表会で筆者の心に最も響いたのが、助けを求める力である「受援力」という言葉です。

10年前の上の子のときは、子育ては母親がするものという風潮がより強くありました。自分でなんとかしなければならない、母親なのだから当たり前と、弱音を吐けず無理をしていた自分を助産師の市川先生の話を聴きながら思い出しました。

東京情報大学教授の市川香織先生は、子育てが孤立しがちな退院後こそ、専門家に積極的に頼ることをおすすめしています。

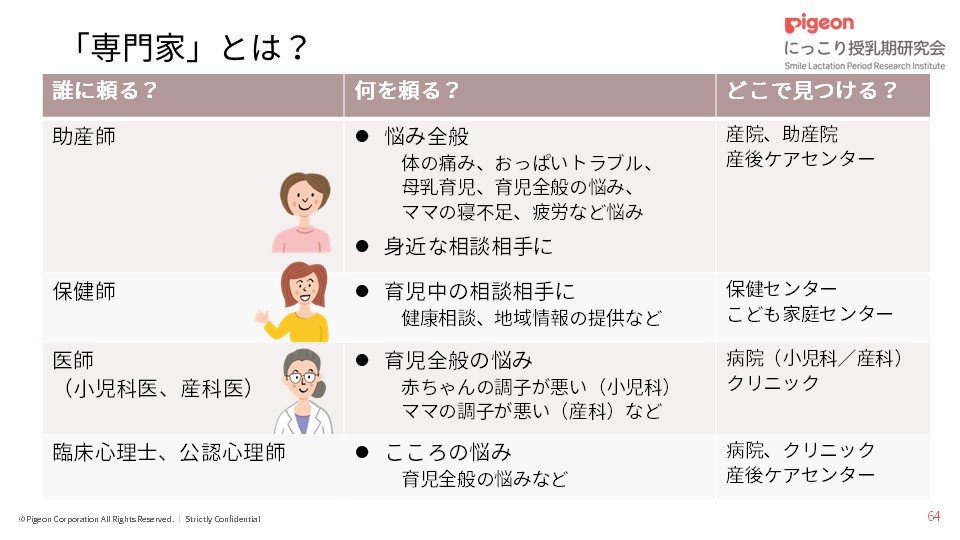

専門家とは? 誰に頼る? どこで見つける?

市川先生いわく、まず、産後に頼れるのが助産師さんとのことです。産後の変化や不調、授乳に関してや育児全般など、身近な相談相手になってくれる心強い味方です。産院や助産院、産後ケアセンターで話を聞いてもらうことができます。

地域の保健センターやこども家庭センターでは、保健師さんも育児中の相談にのってくれます。予防接種などがはじまると行く機会も多くなる小児科では、赤ちゃんの体調について聞くことができます。ママの体調は産科で相談するとよいでしょう。

体だけではなく、精神的な悩みは、病院や産後センターの臨床心理士や公認心理師に相談するのが適切な場合もあります。

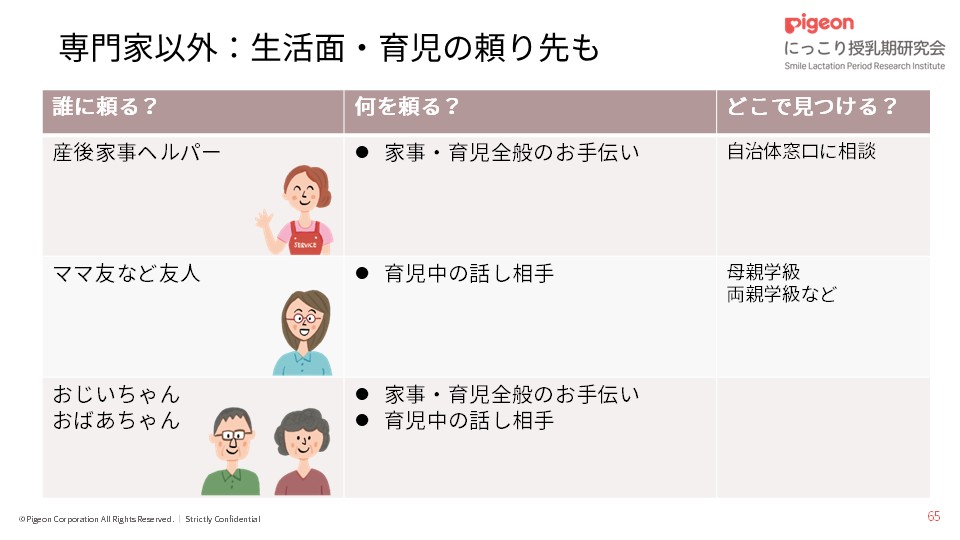

専門家以外の頼り先は?

専門家の頼り先の確保も大切ですが、日常生活の頼り先も大切です。

産前産後の家事ヘルパーやベビーシッターはもちろん、話し相手にはママ友や友人、お互いの両親や家族も大切な頼り先となるでしょう。

ちなみに、筆者は都内在住ということもあり、近所付き合いはほとんどなく、産後のママ友もほとんどいませんでした。

区で開催されているベビープログラムで、ようやく同じ月齢のママと出会うことができて、ともに一年を過ごすことができました。会では、ファシリテーターと呼ばれる進行役がつき、子育ての悩みなども話しやすかったです。孤独になりがちな子育てだったのが、会の活動を通じて地域と繋がり、本当に心強かったです。

母子健康手帳を受け取るだけではない?自治体の窓口へ!

頼り先がわからないときは、自治体の窓口へ行ってみましょう。自治体の窓口は、母子健康手帳をもらった後は足が遠のいてしまう場合がほとんどですが、妊娠後期になったら、最新の地域情報を受け取る場所になります!

令和のママの子育ての本音&リアルな授乳体験

令和の子育てをしているママが母乳派かミルク派か気になりますよね。

ミルクのみ、母乳とミルクの両方、母乳のみなどそれぞれ異なる方法で、授乳中のママから授乳についてうれしかったことや大変だったことなど、体験談や子育ての本音を聞くことができました。

シフト表で思いを伝える!

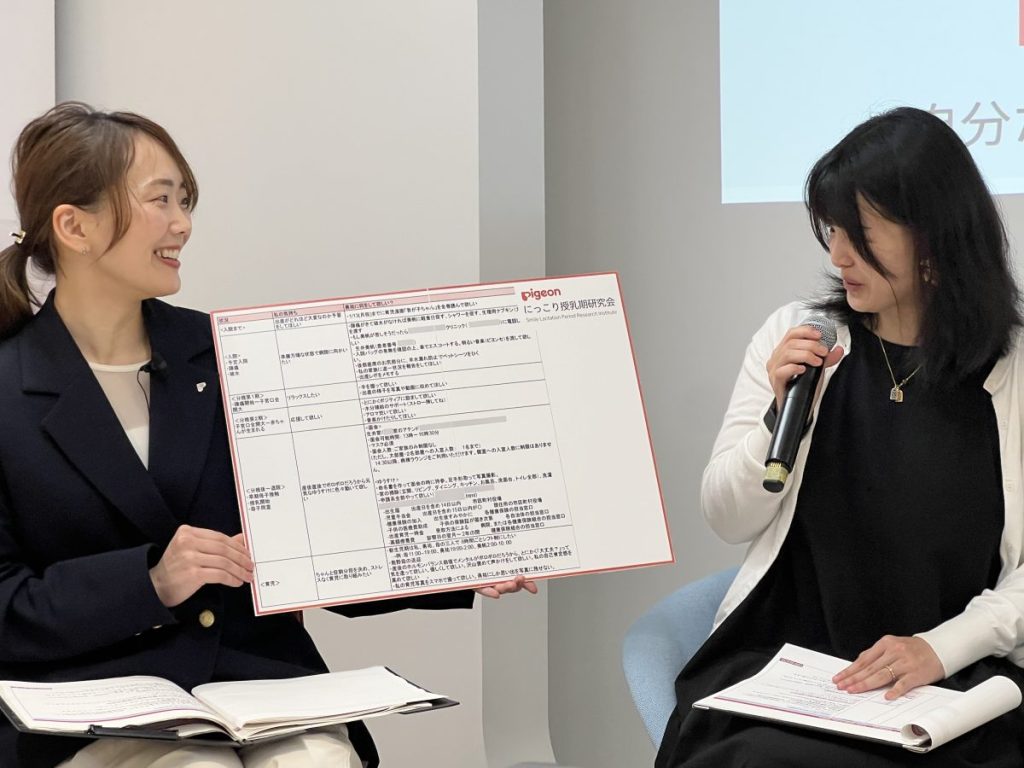

母乳とミルク半々の混合授乳を続けてきたが、第二子を迎える準備のため、ミルクのみへの切り替えを検討中の生井さん。

妊娠中から産後までのタイムラインに沿って、自分の気持ちや夫にしてほしい家事などをまとめた表を作成し、会見で見せてくれました。

自分・夫・実母の3人を8時間のシフト制に分けるなど、とても令和のママらしい効率的な方法だと感じました。

もっとも、実際に子育てがはじまるとシフト制は全く機能せず、赤ちゃんの状態に応じて臨機応変に対応しなくてはならなくなったそうです。

それでも、しっかりと夫にやってもらいたいことをまとめて、気持ちを伝えることができているので、産後の家事分担はスムーズにできていると感じました。

家事分担と漠然と言われてもイメージしにくい男性も多いので、生井さんのようにはっきりしっかり文書に明記して伝えるのも必要であると感じました。

夫や家族のサポートを受けながら乗り切る!

次は、母乳とミルク両方の混合授乳で子育て中の久保田さん(仮名)からお話を聞くことができました。

久保田さんは、産後すぐにはあまり母乳量が出ず、産後1週間はミルク、2週間目で半々、それ以降で母乳が主になりました。現在は断乳に向けて、ミルクの割合を増やして授乳しているとのことです。

母乳とミルクのどちらの良さも感じている混合授乳

混合授乳なので、母乳とミルクの良さのどちらも体感できているとのことです。

母乳は赤ちゃんが頑張って飲んでいる姿が純粋に可愛いと話してくれました。ミルクは、量が飲めていることが視覚的にわかり、安心感があるとも。

家事育児に協力的なパパでも夫婦のすれ違いが…

久保田さんの夫は、妊婦健診のとき一緒に同行してくれたりと、育児に関してはとても協力的だそうです。ただ、自営業でまとまった育児休暇が取れず、家事の分担などですれ違いを感じたことがあったそう。

夫なりに頑張っていても、やってほしいタイミングと夫ができるタイミングが違うときに不満を感じることがあったので、話し合いは大切と語ってくれました。

また、夫婦だけでは難しい部分は、産後ケアの家事代行サービスを利用することで負担も軽減したとのことです。また、義理の母親が産院で働いた経験のある元看護師ということで、心強いサポートがあったそうです。

「パパ外来」もある!? 専門家のサポートを受けながら辛い産後を乗り切る!

最後は、現在母乳のみで子育て中の濱口さん(仮名)です。濱口さんは、出産時がちょうど夫の繁忙期となり、ワンオペになることを見据えて、出産前に産後ケアを受けることを決めていたのだとか。

授乳がうまく行かず、ネットで8時間以上検索

産後、授乳がうまくいかず、乳頭保護器を外せない状態になってしまった濱口さん。不安で、常にネットで調べ、気づけば携帯電話を見ている時間が8時間以上になることもあったそうです。気分が沈んでしまい、追い詰められるような形で、宮下先生の「みやした助産院」に助けを求めました。

宮下先生いわく、うつむいて必死にネット検索をする濱口さんを見て、ともかく携帯を手放させて安心させたいと感じたそうです。

「パパ外来」に相談

「みやした助産院」は、パパも気軽に相談できる「パパ外来」があります。産前・産後のパパの悩みや心配事の相談、妊娠・出産にまつわるママの変化についてのレクチャー等を受けることができます。

濱口さんは夫と噛み合わずに悩むことも多かったのですが、「パパ外来」を通して少しずつ二人の思いをすり合わせることができるようになりました。宮下先生は、おっぱいのつまりは心のつまりであると話し、授乳指導に加えて、心のつまりをケアすることも重要と話していました。

授乳指導と同時に「パパ外来」で二人の関係性も徐々にほぐれ、授乳も現在では母乳のみで軌道に乗っているとのことです。

また、宮下先生いわく、このとき、濱口さんが解決策を見出せたのは、困ったときに助けを求められる「受援力」があったからだと強調していました。問題は一人で抱えずに、専門家に頼ることの大切さを感じた体験談でした。

今回の結果報告会と座談会に参加してみて

今回の結果報告会は、10年前の自分の子育てと令和の子育てを比べるたいへん貴重な機会になりました。

第一子を出産したとき、筆者の夫はアメリカ人で父方の家族は頼りにすることができず、自分の両親も近くには住んでいないので、自分たちでなんとかしなければならないのが現状でした。

10年前は前例のない子育ても今では一般的に

10年前は、少なくとも筆者のまわりでは誰も取ったことのない夫の育休を三か月申請しました。そして、里帰りや両親を呼び寄せるのが一般的ななか、やはり周囲では前例のない産後ケアも利用。退院後は、産後家事ヘルパーなど自治体で受けられるサービスは全て受けて乗り越えました。

10年後の今回の授乳中ママの体験談によると、産後ケアサービスが一般的に浸透していたり、授乳の形が変わったりと、働くママのスタイルに合わせて周囲の理解が深まり、よい変化が起きていると感じました。

正しい情報にアクセスできるシステム作りの大切さを実感

一方で、10年前よりも情報過多となり、コロナ禍の閉鎖的な期間も経て、子育て情報の混乱もより複雑になっているように感じました。

筆者はライターという仕事柄、情報に接する機会が多いとはいえ、当時、欲しいサービスを受けるための情報収集は本当に大変でした。現在、さらに情報が増える中、専門機関やメディアが正しい情報を届けられるシステム作りがこれからの課題になってくると感じました。

この1冊ではじめての育児の準備ができる!

ピジョンでは、はじめての育児で知ってほしいことをまとめた「しあわせ授乳期サポート BOOK」を無料で配布しています。今回お話を聞いたママたちも活用したとのことですので、ぜひ参考にしてくださいね。

「しあわせ授乳期サポート BOOK」についてはこちらから≪

下の記事では、「授乳期母子状況調査」でわかった母乳育児の減少など、驚きの結果報告をレポートしていますので、参考にしてくださいね。

令和の授乳&育児「こんなに変わった」!

写真・取材/Rina Ota