目次

妊娠7か月でわかったわが子の重大な心疾患

私は〝誰も一人ぼっちにならないあたたかい社会をつくろう〟をスローガンに掲げた非営利団体「Japan居場所作りプロジェクト」の発起人で代表をしています。

地域に居場所がないと感じたことをきっかけに、ないなら自分で作ろうと親子が集う広場を開設しました。全国でこども食堂や、不登校支援、発達障害のある子どもと保護者の支援など、支援者のネットワーク作りをしています。

そして私は、2人の娘の母親です。

高校生の長女は、重度の先天性心疾患があり、たくさんの手術をしました。

娘の成長を見守ってきたなかで感じた不安は、病気のことだけではありませんでした。むしろ日常生活では、コミュニケーションのこと、発達のこと、不登校など、多くの方が感じることと同じような子育ての悩みがありました。

今この瞬間だけではなく、未来を見据えて、安心できる情報が得られる本があったらいいなと思い続けていました。そしてこのたび、『難病の子のために親ができること』という本を出版しました。長期の治療が必要なお子さんと、育児中の家族の思いや葛藤に寄り添う本にしたい、と思いながら書きました。

ここでは、出産から小学校まで、私たちが経験したことをお話ししていきます。

生まれたら必ず手術が必要になることを覚悟しての出産

長女の病気がわかったのは、妊娠7~8か月のころでした。私が小児喘息だったので、念のために大きな病院で出産したほうがいいと言われ、地域の中核病院で出産することになりました。

6か月目の検診から、先生がエコーで検査するときに、ずいぶんと心臓をよく診るなと思っていました。

7か月目、病院の産婦人科の担当医師から、「見えるはずの大事な血管が見えないので、別の先生にも診てもらいましょう」と、部長先生がエコー検査をしてくれました。

それから数日後、大学病院の超音波外来で胎児心エコー検査を実施。赤ちゃんには重大な心臓の病気があることを知りました。

それはまるでテレビドラマのワンシーンのようでした。医師が検査している最中も、告知されるときも、現実は淡々と過ぎていきました。検査までの間に、妊娠中に見つかる心臓病の情報はネットで調べていました。

生まれたら手術が必要なことは、その時期に覚悟していたのです。

管理出産のもと、帝王切開で長女が誕生

赤ちゃんは胎内で順調に育っていましたが、30週を過ぎたころ、心臓に水がたまってきました。管理出産で万全の体制で臨めるようにして陣痛を促進。人工破膜を行ったものの、お産が進まず。そのため、帝王切開に変更しました。

ハイリスク陣痛室という部屋で3日間過ごしました。子宮口はなかなか開かず、陣痛がこないまま時間だけが過ぎていきました。破水させても微弱陣痛のみ。拭いたときにつく羊水の色が緑っぽくなってきました。

そろそろ赤ちゃんにも影響してしまうからと明日にでも緊急帝王切開をしようとしていた矢先、ヘリコプターで重症の母子が来るので1日ずらすことになりました。万が一のときもしっかり対応したいという病院の意向があったため、その母子の処置を待ってから帝王切開で出産しました。

「生まれてくれてありがとう」

ようやく見られたわが子の顔。胸が熱くなって涙が溢れました。

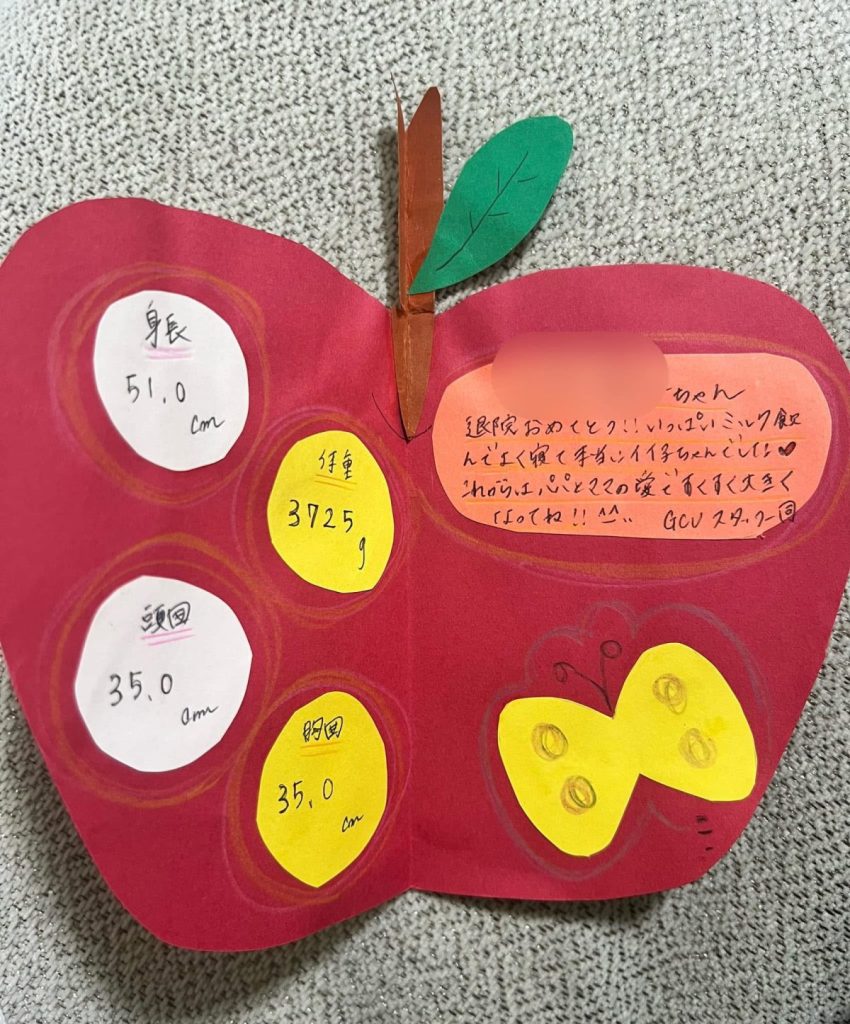

赤ちゃんは手術室で小児科の医師の診察を受け、そのままNICUに。私は、数日の入院を経て退院。その後、夫に車で送迎してもらい、母乳をもって面会に行きました。

最初は、話しかけ、触れる程度だったのが、抱っこができるようになりました。安定してくると沐浴の練習をさせてくれました。

家に帰ってこられたときは、うれしくてたまりませんでした。「ようやく家で過ごせる!」そんな喜びもつかの間、家に帰ってきてからは、よく泣く娘に手を焼きました。

苦しくなっちゃうから泣かせないようにと医師から言われていました。そう言われても、1日中おんぶに抱っこ。体もつらいし、睡眠不足。どんなに気を配っても泣く娘に私も泣きたくなった日もありました。

今思うと、娘は苦しかったのかもしれません。永遠に続くのかと思う日々でした。

子どもの病気と向き合うためには、まず、親自身の心を守ること

わが子が、病気と診断されたら気が動転しても無理はありません。

頑張って乗り越えようとする方が多いと思います。でも、あなたの心を守ることが優先事項です。

お子さんの病状が落ち着くまでは、つながり先を作る余裕がないと思います。そんなときは、知っている人より知らない人のほうが、本音が言えたり、専門家に話を聞いてもらうことで安心できたりするときもあります。

身近に話を聞いてくれる人がいるとしたら、それは素晴らしいことです。特に身内とは、感謝の気持ちを伝え合うことはおざなりになりがち。お互いを大切にするためにも、家族であっても尊重し合いたいですね。

そして、安心できる知識や情報を得ましょう。誰かの情報があなたにとって正しいとは限りません。あなたにとって信用できるものか、必要なものか、見極めてください。

担当医との信頼関係をつくるために

慢性疾患の病気の場合は、成長に伴ってお薬が変わったり、検査入院があったりするかと思います。娘の病院は大学病院のため、数年で担当医が変わりました。そのつど、リスタートしなければなりませんが、信頼関係が作れるよう、私はオープンハートに努めました。

医師はお子さんの病気を治したいと治療にあたってくれる強力な仲間です。心配に思っていることは、話をして担当医と円滑なコミュニケーションがとれるといいですね。

そして闘病生活はそれぞれです。長丁場になる家庭もあるでしょう。その間、他の家族も元気に、それぞれの人生も大切に歩めるような体制を組むことを考えていきたいものです。

支えてくれている側だった両親も年を重ね、子育てと親の介護を同時に行うなどダブルケアが始まる方もいます。福祉サービスを活用しながら、頑張りすぎない体制作りをしましょう。

子どもに安心の環境を作るために欠かせない、保育士さん・先生とのパートナーシップ

長女は手術をして体調が安定をした後に、保育園に年中から入園しました。入園してすぐ、私が迎えに行ったとき、こんなやりとりがありました。

「〇〇ちゃん(長女)がごはんを食べません。食べないと預かれませんよ」

保育士さんから険しい顔で、声をかけられました。

「それは、ごはんを食べさせに来てほしいということですか?」

「それなら、保育園に預ける必要がないですよね」

私はとても心配だったこともあり、これまでも気になっていたため、保育士さんのこの一言の真意がわからずに傷つきました。家に帰って号泣しましたが、このままではしんどいままだと思い、話し合いました。

すると、わかったことがありました。保育士さんも不安なのです。懸命に保育にあたってくれていても、ごはんをあまり食べない、泣いていることも多い娘に手を焼いていたのだと思います。

話し合いを持ってから、信頼関係ができてきました。保育士さんが向き合ってくださったおかげなのですが、歩み寄りの大切さを感じました。

それから、娘はストレスもなくとても充実した園生活を送れるようになり、やがて卒園。

小学校にあがったとき、校長先生や担任の先生をまじえて話をする機会を設けてもらいました。その際、校長先生から「保育園と小学校では違いますから」という言葉の洗礼を受け、先制パンチをくらったような衝撃を受けました。

「先生なのだから、〇〇はわかっていてもらわないと困る。これは先生の仕事でしょう」

そんなふうに思い、親としての思いを伝えることに懸命だったこともあります。その先生とはお互いの立場のあいだで平行線をたどりました。

頑張ってみたものの、1年間わかり合えなかったなと思った先生は、一人ではありませんでした。先生との関わりの見本になれるようなことはできなかったかもしれませんが、教訓は得られました。

親の理想は、先生と連携でき、先生の思いもわかり、親の思いも伝わっている実感が持てる状態だと思います。クラスのなかに子どもの居場所がある、安心の環境を作るために、先生とのパートナーシップを考えてみましょう。

- 学校のクラスの定員は、

- ・小学校1年生35人、2〜6年生40人

- ・中学校全学年40人

- ・特別支援学級(小・中)8人

特に通常学級では、多くの児童・生徒がおり、毎日の授業、授業の準備などで先生は多忙です。

また人間同士、育ってきた環境も、着眼点も違うと思います。互いに成長が必要なところもあるでしょう。納得いかない対応だったとしても、ダメ出し前提ではなく、先生がなぜそう考えているのか確認したいものです。

相手に気持ちをうまく伝えるために自分に言い聞かせたこと

無意識の偏見という意味の〝アンコンシャスバイアス〟。これは誰もが持っているもので、これまでの環境などによる影響での思い込みのことです。

- 〝先生は、こうあるべきだ〟

- 〝保護者はこうあるべきだ〟

- 〝普通はこうだ〟

どんな立場であれ、こうするべきという雰囲気は息苦しいもの。まずは、こちらから歩み寄れるといいのですが、難しいときもあります。

そんなときは、事実と感情を分けること、と自分に言い聞かせています。

気持ちをわかってほしいということは、人間だれしも思うのが自然です。立場や価値観が違う者同士、わかり合うのが至難の業のこともありますよね。

わかってもらおうとすると、正しさの争いになりがちです。感情をぶつけたり、責めたりしても、うまく話が進みません。

先生との話し合いのゴールは、子どもの学校生活の安心安全、学ぶ権利を守ることだと私は考えています。

そのつど、何をゴールに話すのかを明確にすると、建設的な話し合いができるのではないでしょうか。先生の反応に必要以上に傷つくことも少なくなると思います。

※ここまでは『難病の子のために親ができること〜園生活・学校生活・成人後を考える』(著者:大澤裕子/青春出版社 )の一部を引用・再構成しました。

『難病の子のために親ができること〜園生活・学校生活・成人後を考える』

ひとりで抱え込まず、ページを開いてみてください──著者は妊娠中、診断により、お腹のなかの長女に重度の心疾患があることを知る。無事に生まれるも、入退院を繰り返す子どもの闘病生活に付き添う日々。この子の将来はどうなるのか?親である自分には何ができるのか?

重い病気を抱える子どもとその家族が、社会のなかに「居場所」を見つけられ、そして受け入れられ、命を輝かすことができるようになることを目指して書かれた一冊。

こちらの記事もおすすめ

構成/国松 薫