「丑の刻参り」とは

「丑の刻参り」という言葉を聞いたことがありますか? この言葉は「丑の刻」と「お参り」、2つの言葉が合わさってできた言葉。まずは言葉の意味を解説していきましょう。

「丑の刻」は昔の日本の時刻を表す言葉

現在一般的に使われているのは1日を24時間とする定時法という方法。これは明治6年(1873)から採用されました。

しかしそれ以前の日本では、1日を12分割し、それぞれに干支の十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)を当てはめる十二辰刻(じゅうにしんこく)という方法で時刻を表していました。

十二支の最初である子(ね)の刻は夜中の0時を中心とする前日の23時~1時、次の丑(うし)の刻は1~3時、と順番に当てはめていました。「丑の刻」は午前1時から3時ごろを表しています。

そして「参り」は言葉通り、神社にお参りすること。つまり「丑の刻参り」は午前1時から3時の間に神社にお参りするという意味の言葉です。

参考:国立天文台 暦wiki

:セイコーミュージアム銀座

丑の刻に行われる呪いの儀式?

「草木も眠る丑三つ時」

怪談の口上として有名なこの言葉でもわかるとおり、丑の刻は草木も眠っていると思われるほど静か。この言葉が生まれた頃にはコンビニも街灯もないので、辺りはもちろん真っ暗だったはずです。

ではそんな時間に神社にお参りする目的はなんだったのでしょうか。

誰にも見られてはいけない呪いの儀式

「丑の刻参り」の目的とは、呪い。裏切りや嫉妬など絶対に許せないことをした相手に、鬼の力を借りて仕返しをするための儀式が「丑の刻参り」なのです。

実は江戸時代以前には、十二支で方角も表していました。中でも現在の北東に当たる「丑寅(うしとら)」は、鬼が出入りする不吉な方角と信じられていました。

さらに真っ暗な「丑の刻」に「丑寅の方角」を向くと鬼の力を借りることができる、とも考えられていたんです。

そのため他人の不幸を祈る呪いの儀式は「丑の刻」を選んで行われたのでした。

現在でも北東は「鬼門」と呼ばれ、家を建てる際には気を配る必要があるとも言われています。

「丑の刻参り」の作法とは

白装束と藁人形

では「丑の刻参り」とは、具体的にどんなことをするのでしょうか。

たくさんの民話や伝説が残る、岩手県遠野市の博物館の投稿を見てみましょう。

※その他顔やからだを赤く塗る、など、諸説あります。

この図には鏡を身につけた白衣の女性が、藁人形を手に持っている様子が描かれています。

この藁人形を呪う相手に見立て、境内の樹木に五寸釘で打ち付けるのが「丑の刻参り」。誰にも見られずに7日間お参りを続けると、呪いがかなうと言われていました。

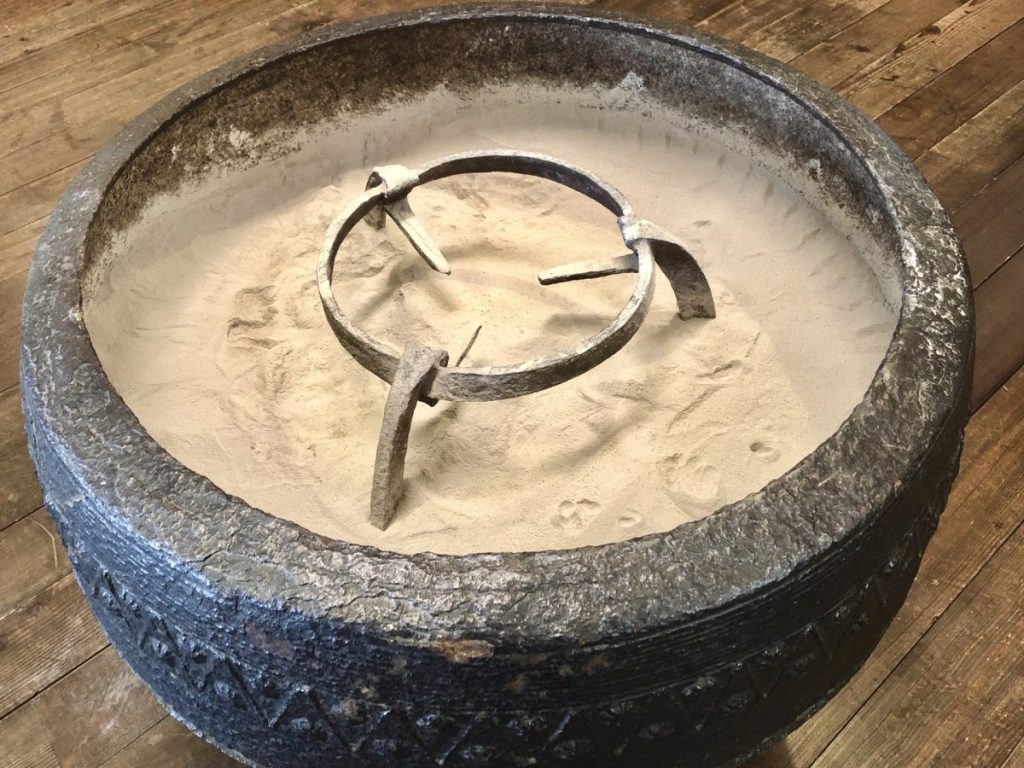

逆さにかぶってろうそくを灯した「五徳」とは、現在もガスコンロなどで使われる金属製の台のことです。

平家物語や謡曲が起源という説も

「丑の刻参り」の始原は「平家物語 剣の巻」や、謡曲「鉄輪(かんなわ)」などに登場する「宇治の橋姫(うじのはしひめ)」とも言われています。この物語には、京都の貴船神社で丑の刻参りをする橋姫が登場します。

貴船神社には現在でも丑の刻参りに関する解説板があるほか、京都市内には橋姫が頭にかぶっていた鉄輪(かなわ)を置いたとされる「鉄輪掛石」や、「鉄輪井戸」などの史蹟も残っています。

興味があれば、なぜその装束になったのか、なども調べてみてはいかがでしょうか。

参考:京都先端化学大学学術リポジトリ江戸・明治時代の庶民風俗(3)

:レファレンス共同データベース

「丑の刻参り」は昔の日本に伝わる呪いの儀式

現在では法律違反

現在は深夜でも真っ暗という場所は減り、人通りも多くなりました。また寺社の敷地は私有地であり、現代において丑の刻参りをすることは法律違反となります。数年前には実際に逮捕された例もあるので、軽い気持ちで真似をするのは絶対にやめましょう。

「丑の刻」や「丑寅の方角」が使われていた時代の呪いの儀式、「丑の刻参り」。夏休みに怖い話を聞いたら、思い出してみてくださいね。

参考:ご神木にわら人形、生年月日と「抹殺祈願」の紙も…|読売新聞オンライン

こちらの記事もおすすめ

構成・文/kidamaiko