夜間授乳とは

夜間授乳とは、夜中に授乳を行うことをいいます。赤ちゃんは、夜中でも関係なく2~3時間ごとに空腹を訴えて泣くことは珍しくありません。赤ちゃんの空腹を満たすためにはミルクでもいいのですが、母乳の分泌を促すためにも夜間授乳は有効だといわれています。

夜間授乳はなぜ必要なの?

母乳は、赤ちゃんに吸われることによって分泌がよくなるといわれています。特に夜間は、乳汁分泌ホルモン(プロラクチン)が多く分泌されるため、日中より母乳がスムーズに作られると考えられています。そのため、母乳で子育てをしたいと考えているママにとって、母乳が作られる量が安定するまでの間は夜間授乳を行うことが重要となってきます。

さらに、授乳間隔が空くと母乳が溜まり、乳腺炎などのリスクも高まるので、夜間授乳を行うことはおっぱいのトラブルを避けるためにも大切です。

夜間授乳はいつまで必要?

夜間授乳はいつまで必要になるのでしょうか。個人差はありますが、赤ちゃんが朝まで空腹で起きなくなれば、夜間授乳は必要ないと考えてもいいでしょう。夜間授乳を行う期間は、絶対ではありませんが以下が目安となります。

3~4ヶ月頃までは必須

生後3~4ヶ月頃になると、赤ちゃんの胃袋は若干大きくなり授乳にも慣れてきます。母乳を飲んでいる赤ちゃんの場合、一般的には1日8~10回の授乳回数で安定してきます。一度にたくさんの量の母乳が飲めるようになると、赤ちゃんによっては夜中にまとめて寝る子もいるので、夜間授乳の間隔が空いてくる場合もあります。しかし、一度に大量の母乳を飲めない赤ちゃんも多いため、栄養面を考えると、3~4ヶ月頃までは夜間授乳が必須ということになります。

5~6ヶ月頃までは必要になることも

生後5~6ヶ月頃の赤ちゃんは、離乳食がはじまり、たくさんの刺激を受け日々成長していきます。また、一度に飲む量も増えていくので、母乳のみの赤ちゃんの場合は量に不足が出てしまい、夜間授乳が必要なケースも。ただし、夜間授乳があまりにも頻繁だと、昼間の授乳回数が減って昼夜逆転の状態になってしまう場合もあるので、様子を見ながら進める必要があります。

7~8ヶ月頃になったら授乳間隔も空くことが多い

離乳食に慣れて十分に食べられるようになると、授乳回数も減ってきます。自然と夜間授乳の間隔も開いてくる時期なので、赤ちゃんのペースに任せていきましょう。

1歳まで夜間授乳を続けるのは長すぎる?

夜間授乳は、赤ちゃんの空腹を満たすことや栄養を摂るため以外にも、精神的安定やスキンシップにつながります。赤ちゃんの反応やママの気持ちの変化と相談しつつ、臨機応変に対応してもいいと思います。親子に負担の少ない方法で夜間授乳の判断を行っていきましょう。

夜間授乳の方法

夜間授乳を負担なく進めるには、どうすればよいのでしょうか。

時間帯

赤ちゃんや月齢によってさまざまですが、空腹になると予想される3~4時間の間隔を目安に進めるのがいいでしょう。体重増加に問題がない場合は、赤ちゃんが欲しがるタイミングで授乳してもよいでしょう。

回数

新生児の間は、母乳やミルクを欲しがる量の個人差が大きくなりやすい傾向にあります。基本的には、赤ちゃんが欲しがったら、そのタイミングで飲ませることを基本とすればいいでしょう。赤ちゃんが成長してきたら、体調や食欲、状況によって調節してあげてください。

母乳とミルクで方法は違うの?

メーカーやミルクの種類によって違いはありますが、ミルクの場合は母乳より腹持ちがよく、お腹が空く間隔が長めの傾向にあるようです。4時間間隔の1日6回の授乳を目安としているメーカーが多いので、参考にしてみてください。

欲しがる回数が増えたり減ったりしても大丈夫?

夜間授乳の回数に決まりはありません。夜中にたくさん飲む赤ちゃんもいれば、日によって違う赤ちゃんもいます。状況に合わせて、無理せずゆるやかな気持ちで進めていきましょう。

夜間授乳で大変だったことは?

夜間授乳は、どんなことが大変なのでしょうか。ママパパ122人にアンケート調査を行い、夜間授乳で大変だったことを教えてもらいました。

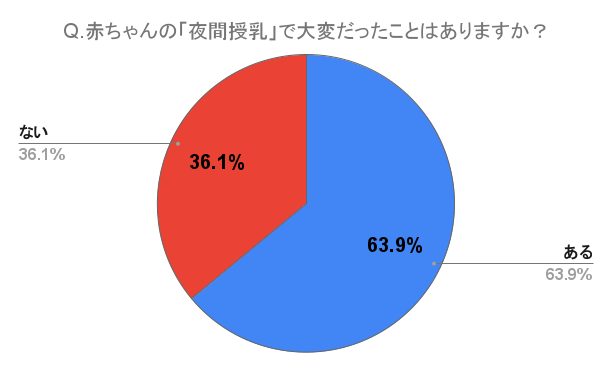

6割以上が「大変だった」と回答

アンケートでの「夜間授乳で大変だったことはありますか?」との問いに、6割以上が「ある」と回答しました。理由としては、「睡眠不足がツライ」など、体力的にキツかったという答えが多く見られました。

・赤ちゃんがいる生活に気が張ってるせいか、夜間起きるたびに授乳して、その後なかなか寝つけないままやっと自分が寝たときにまた赤ちゃんが泣く、授乳というタイムラグがあって辛かった (30代・岐阜県・子ども2人)

・寝不足が辛かった。夜になると胸の張りがひどくなり、痒みや熱をおびることもあって、眠れなかった (20代・東京都・子ども1人)

・なかなか寝ない子だったので授乳ばかりしていました。寝不足が続き、体も辛かったです (40代・北海道・子ども4人)

・母乳だけで足りなくて泣いてなかなか寝ず、ミルクを作ってあげても泣き止まず。なんで泣いているのかわからないことが、何度もあった。 抱っこでは寝るのにベビーベットに寝かせようとすると、起きる。背中スイッチ (40代・鹿児島県・子ども2人)

・双子だったこともあり、二人分の授乳をこなすこと、眠れないことが大変だった (30代・埼玉県・子ども2人)

「大変に感じなかった」という声も

一方で、夜間授乳で大変だったことが「ない」と回答した人も。大変だと感じなかった理由としては、「よく寝てくれた」という方や、「早い段階で朝まで寝てくれるようになった」など。「かわいいからがんばれる」といった声もあります。

・夜はよく寝てくれる子だったので、飲んだら寝てくれるという感じだったからです (30代・三重県・子ども3人)

・夜間授乳はもっと頻繁にあると思ったが、わりと早い段階で朝まで寝てくれるようになった (30代・新潟県・子ども1人)

・そういうものだと思っていたし、かわいいからがんばれる (30代・東京都・子ども3人)

夜間授乳が辛くならないための対策

夜間授乳が辛くならないようにするための対策はあるのでしょうか?

ミルクを活用する

毎日夜中に何回も起きてほとんど眠れていない、日中の生活にも支障が出てしまっているという場合は、ミルクに頼るのがよいでしょう。母乳よりミルクの方が腹持ちがいいともいわれているので、寝る時間が長くとれることも考えられます。就寝前の最後の授乳をミルクに変更したり母乳の後にミルクを追加したりすることで、夜間授乳の回数を減らすことができるかもしれません。

また、ミルクだとママが寝不足の場合はパパにお願いすることもできます。ミルクに抵抗があるときは、搾乳しておいた母乳を哺乳瓶で飲ませてもらいましょう。

夜間断乳をする

離乳食にも慣れて十分に栄養が摂れるようになり、ある程度の月齢がきたら、夜間断乳を考える人もいます。ただし、乳腺炎などのリスクもあるので、適度に搾乳などを行って上手に夜間断乳をしましょう。

添い乳は積極的にはおすすめしない

夜の授乳などによく添い乳をするとよいとありますが、赤ちゃんに覆いかぶさったり、使用しているクッションなどが窒息の原因となったりするため注意が必要です。日本の文化的な観点から、添い乳は完全に否定されてはいませんが、十分に気をつけて行う必要があります。

夜間授乳を減らす・やめる方法はある?

ここでは、夜間授乳を減らしたり、やめたりするための方法についてみてみましょう。

生活リズムが整うと自然に減る

赤ちゃんの夜間授乳は、生活リズムが整ってくると自然に減っていくことがあります。昼間にしっかり授乳や食事ができるようになると、夜間に栄養を補う必要が少なくなり、長く眠れるようになるからです。日中はたっぷり遊んで体を動かし、しっかりお腹を満たしてあげることで、夜の寝つきが良くなりやすくなります。また昼間の活動で適度に疲れることで、夜間の深い睡眠が促されることも。規則正しい生活リズムを意識することが、夜間授乳を減らす一歩です。

寝る前の授乳が習慣にならないようにする

赤ちゃんが寝る前に必ず授乳しなければ眠れないという習慣がついている場合、それが夜間授乳の原因になることがあります。寝る直前に授乳する習慣を減らすために、お風呂や絵本の読み聞かせなど、授乳以外のリラックスできる寝かしつけの方法を取り入れてみましょう。授乳を夜の寝かしつけの条件にしないようにすることで、徐々に夜間の目覚めが減り、夜間授乳も自然と減っていくことがあります。

入眠方法を見直す

赤ちゃんが授乳なしで眠れるようになるためには、入眠方法を見直すことも大切です。授乳に頼らずに寝かしつけるために、抱っこやトントン、子守歌など、他の安心感を与える方法を取り入れると良いでしょう。また、眠くなったタイミングでベッドに入れてあげることも重要です。赤ちゃんが自分で寝る力を身につけることで、夜間に起きても再びひとりで寝つくことができ、夜間授乳が自然と減る可能性があります。

離乳食が進むと自然になくなる

赤ちゃんの夜間授乳は、離乳食が進んで栄養が十分に取れるようになると、自然に減っていくことが多いです。離乳食がしっかりと摂取できるようになると、日中の食事だけで必要なカロリーや栄養を満たせるようになるため、夜間に栄養を補う必要がなくなります。特にタンパク質や炭水化物など、腹持ちの良い食品を取り入れると、夜間の空腹感が和らぎ、夜泣きや授乳の回数が減ることがあります。

夜間授乳はゆるやかな気持ちで

夜間授乳には、ママの母乳の分泌を促す作用や、赤ちゃんとママの精神的な安定やリラックス効果などもあります。赤ちゃんがたくさんの母乳を飲めるようになるまでは、夜間授乳が必要ですが、夜中に何度も起こされるのは辛いことです。ミルクを活用する、パパに協力してもらうなど、安全性を確保した上で負担を少なくする方法を考えて、上手に乗りきりましょう。

記事監修

看護師・助産師の免許取得後、大学病院、市民病院、個人病院等に勤務。様々な診療科を経験し、看護師教育や思春期教育にも関わる。青年海外協力隊として海外に赴任後、国際保健を学ぶために修士課程に進学・修了。親御さん方へのアドバイスを充実させたいと思い、保育士・公認心理師の資格を取得して役立てている。現在は、世界に住む妊婦さんや産後の方向けに、オンラインサービス中心のエミリオット助産院を運営。

文・構成/HugKum編集部