帆手祭は日本三大荒神輿の一つ

日本三大荒神輿の一つ、帆手祭とはどのような祭りなのでしょうか。帆手祭の由来や歴史、2026年の日程を紹介します。

帆手祭の特徴

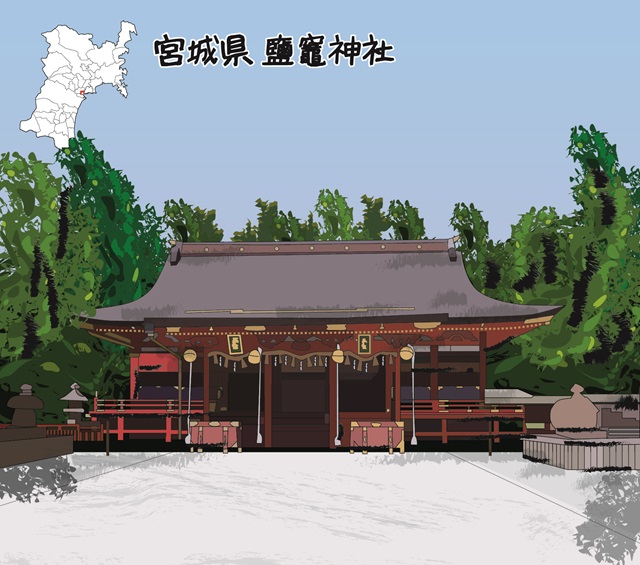

帆手祭は、宮城県塩竈市にある「鹽竈(しおがま)神社」の祭りです。春の気配が強まる3月10日に行われることから、地元の人々には「春を呼ぶ祭り」として親しまれています。鹽竈神社の氏子たちによって始まった祭りで、当日は神輿が市内を巡行し、華やかな雰囲気に包まれます。

帆手祭の名称の由来については、「初期の祭りでリュウノヒゲという植物を束ね、棒の先に付けた道具・梵天(ぼんてん)を持ち歩いたから」「昔は塩竈の入江を甫出の浜(ほでのはま)と呼んだから」などの説があり、詳しいことは分かっていません。

出典:歳時記|鹽竈神社

もともとは火伏の祭り

帆手祭はもともと、火伏(ひぶせ)の祭りとして始まりました。火伏とは、火災の防止を神様に祈ることです。1682(天和2)年、塩竃地域で大火事が起こります。

同じ頃、仙台藩が運河を開発して物資を直接仙台に運ぶようになったため、それまで港町として栄えた塩竃は、経済的にも大きな打撃を受けています。このため塩竃地域の人々は、仙台藩から許可をもらい、火災の防止と景気回復を氏神に祈ることにしました。

当初は1月20日の開催で、神輿ではなく梵天を持って町を練り歩いたとされています。帆手祭で神輿を担ぐようになったのは、1733(享保18)年になってからです。

1872(明治5)年には名称が「帆手祭」に、開催日が3月10日に変更され、現在のスタイルが確立されました。

帆手祭の流れと2026年の日程

帆手祭の開催日は毎年3月10日と決まっています。2026年も、例年通り3月10日(火)に開催の予定です。

これまでの帆手祭を例に、当日の流れを確認しましょう。

●本殿祭:午前10時

●発輿祭:午前11時

●神輿御出発:午前11時30分

●表坂下還御:午後7時

午前11時30分頃に神社を出発した神輿は、順番に市内を巡ります。最後に神社に神輿が帰ってくるのは、午後7時頃の予定です。

帆手祭を現地で楽しみたい場合は、電車または自動車でアクセスできます。電車で行く場合は、JR仙石線本塩釜駅が最寄り駅です。表参道の鳥居は、駅から徒歩で約15分のところにあります。

自動車を使う場合は、三陸自動車道「利府中IC」「利府塩釜IC」「仙台港北IC」のいずれかを利用しましょう。当日は大変な混雑が予想されるため、駐車場や交通ルートについては事前の確認が必須です。

出典:

行事のご案内|鹽竈神社

交通アクセス|神社について|鹽竈神社

帆手祭の見どころ

日本三大荒神輿に数えられる帆手祭は、独特の熱気や緊張感が多くの人を魅了します。帆手祭の見どころについて、詳しく見ていきましょう。

重さ約1tの神輿が華やかに市内を巡る

帆手祭の見どころは、黒塗りの豪華な神輿を使った神輿巡行です。280年以上の伝統を持つ神輿は大きく、重量は約1tもあります。神輿を担ぐのは、白装束(しろしょうぞく)と烏帽子(えぼし)を身に着けた16人の氏子たちです。

約1tの神輿をたった16人で必死に担ぐ様子に、見ている側も緊張します。荒神輿と呼ばれる理由は、巡行中に急に走り出す、同じところを何度も回るなど「神の意のままに」動き回る点にあります。

また神輿の後には500名を超える着飾った稚児(ちご)やお供の行列が続き、圧巻の華やかさです。周囲には鐘や太鼓が鳴り響き、雅な雰囲気の中で祭りは進行していきます。

なお神輿巡行を観覧するときは、高いところから見下ろすのは控えましょう。神輿を見下ろす行為は、神様を見下ろすことと同じと考えられています。神様の怒りを買うという言い伝えがあり、好ましくありません。

表参道の上り下りは迫力満点

神輿巡行最大の難所といわれるのが、「男坂」とも呼ばれる表参道です。鹽竈神社の表参道は傾斜のきつい石段で、段数は202もあります。上から下を見るだけで足がすくむほどですが、帆手祭では氏子たちが重く大きな神輿を担ぎ、下りていかなければなりません。

もちろん、市内を巡って帰るときも、同じ石段を上ります。氏子たちがバランスを取りながら階段を下りたり上ったりする様子は、帆手祭のクライマックスと呼ぶにふさわしい迫力です。氏子たちが無事「お下がり」「お上り」の大役を果たすと、周囲からは拍手や歓声が湧き上がります。

帆手祭以外の日本三大荒神輿

帆手祭以外の日本三大荒神輿は、「灘(なだ)のけんか祭り」「北条秋祭り」といわれています。それぞれどのようなお祭りなのか、見ていきましょう。

神輿をぶつけ合う「灘のけんか祭り」

灘のけんか祭りは、兵庫県姫路市白浜町にある、「松原八幡(はちまん)神社」の秋季例祭です。毎年10月14~15日に行われ、700年以上の歴史があるといわれています。

祭りの見どころは、神輿をお互いにぶつけ合う「神輿合わせ」です。祭りでは300kgを超える神輿が3基登場し、それぞれを神社の氏子たちが担ぎます。氏子たちは「ヨーイヤサー」の掛け声とともに、神輿を激しくぶつけ合うのが習わしです。

「神輿が激しく壊れるほど神様が喜ぶ」などといわれることから、ぶつけ合いでは「神輿が壊れないように」などの配慮はありません。締め込み姿の男性たちが大声を上げて荒々しく神輿をぶつけ合う様は、圧巻の一言です。

▼関連記事はこちら

神輿を投げ落とす「北条秋祭り」

北条秋祭りは、愛媛県松山市北条地区にある「鹿島神社」と、「国津比古命神社(くにつひこのみことじんじゃ)」などで行われる祭礼の総称です。毎年10月の第2月曜日を含む、金曜日から月曜日まで開催されます。

祭りにはさまざまな見どころがありますが、特に注目したいのが「神輿落とし」と「神輿みそぎ」です。神輿落としは、国津比古命神社の石段の上から、氏子たちが思い切りよく神輿を投げ落とす神事です。神輿の中のご神体が飛び出すまで、何度でも投げ落とすのが習わしになっています。

神輿みそぎは鹿島神社で行われる神事です。氏子たちが「神輿を川に落とす」という荒々しい方法で、神輿のお清めをします。その後神輿は船に乗せられ、櫂伝馬(かいでんま)と呼ばれる船に先導されて鹿島神社に入ります。

このとき櫂伝馬の上で披露される「櫂練踊り(かいねりおどり)」も有名です。祭りの期間中はだんじりの練り歩きもあり、街中が華やかな熱気に包まれます。

出典:北条秋祭り | 松山市公式観光情報サイト|四国松山 瀬戸内松山

帆手祭など「荒神輿」の興奮は忘れられない体験に

荒神輿の賑やかな祭りは一度見ると忘れられない体験になることでしょう。有名なお祭りには、地元からはもちろん全国から多くの観光客が訪れます。観覧を希望する場合は、事前に現地情報を確認して出かけましょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部