外務省の基礎知識

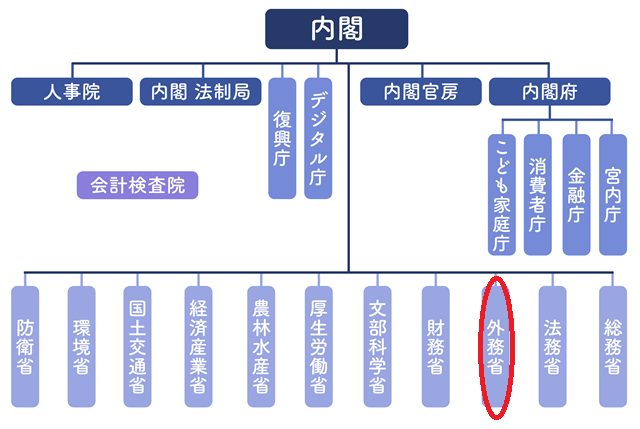

行政権を担う「内閣」の統轄下には、「省庁」と呼ばれる機関があります。外務省は、国内と海外の窓口として、主に外交を行っています。外務省の役割や創設の経緯について理解を深めましょう。

国民の利益のために外交を行う機関

外務省は、「外務本省」と「在外公館」から成り立つ機関です。1869(明治2)年に創設されて以来、外交政策や外交交渉などを担っています。

「外交」とは、外国との交渉や交際を指す言葉です。国同士の立場が異なる場合、利害の不一致から対立に発展することも珍しくありません。自国の利益を守りながら、他国と仲良くやっていけるように、外務省はさまざまな外交活動を行っているのです。

外務省の主な任務は以下の通りです。

●日本および世界の安全・平和・繁栄を確保する

●世界の課題解決に取り組む

●日本の経済成長を促す

●日本への理解を深めてもらう

トップは外務大臣

「外務大臣」は、外務省のトップです。外交における基本方針の決定や政策の実行、外国政府との交渉などを担います。

第2次岸田第2次改造内閣(2023年9月13日発足)は、外務大臣に上川陽子を起用しました。女性が外務大臣を務めるのは、小泉純一郎内閣の川口順子以来、約19年ぶりとなります。また岸田文雄内閣総理大臣は、外務大臣としてのキャリアが長いことでも有名です。

外務大臣の配下には、大臣を支える「副大臣」と「大臣政務官」が配置されています。副大臣は大臣の職務全般を支えるポジションであるのに対し、大臣政務官は特定の政策で大臣をサポートするのが特徴です。

外務省ができた経緯

先述の通り、外務省が創設されたのは、明治時代に入ったばかりの1869年です。江戸時代末期、ペリー率いるアメリカの戦艦が来航し、鎖国中だった日本は開国を迫られました。当時の日本は外国との交渉に不慣れで、日本に不利な「不平等条約」を締結します。

明治政府が成立した後は、「外国と対等な条約を結ぶこと」が外交上の大きな課題となりました。そのために外務省が設けられ、外国との本格的な交流がスタートしたのです。

初代外務大臣を務めたのは、沢宣嘉(さわのぶよし)です。明治政府への参与後は、九州鎮撫総督(きゅうしゅうちんぶそうとく)や長崎府知事を経て、外務大臣のポストに就きました。1885(明治18)年までは、外務大臣は「外務卿(がいむきょう)」と呼ばれていたそうです。

外務省の構成を知ろう

外務省は、東京都にある「外務本省」と、世界各国にある「在外公館」から成り立ちます。それぞれの役割や仕事内容をチェックしていきましょう。

日本の外交を取りまとめる「外務本省」

外務本省の所在地は、東京都千代田区霞が関です。在外公館に指示を出す機関で、方針の決定や政策の企画立案、情報分析などを担います。

組織は大臣官房および10局3部から構成され、総合外交政策局を除く局は以下のような地域局と機能局に分かれています。

●地域局:アジア大洋州・北米・中南米・欧州・中東アフリカ

●機能局:経済・国際協力・国際法・領事

外務省で働く職員は、「外務公務員」と呼ばれます。2022年度の定員数は、外務本省が約2,900人、在外公館が約3,600人でした。

外交上の重要な拠点「在外公館」

在外公館は、外務本省の海外拠点です。「大使館」「総領事館」「政府代表部」から構成されており、外務本省から指示を受けて政策を実行する立場となります。

大使館は各国の首都に置かれるのが一般的で、外国政府との交渉・情報収集・広報活動・邦人(ほうじん)の保護などを主な任務としています。「邦人」とは、外国にいる日本人を指す言葉です。

総領事館は世界の主要な都市に置かれ、在留邦人の保護・通商問題への対応・情報収集・広報活動などを行っています。大使館と違い、外国政府と政治的な交渉をする権限はありません。

政府代表部は、国際機関において日本政府を代表する機関です。例えば「在ジュネーブ国際機関日本政府代表部」は、ジュネーブにある約30の国際機関で日本政府を代表する役目を担っています。

なお、外務公務員の中でも海外の大使館などで働く人たちは、「外交官」と呼ばれます。

外務省に関する豆知識

外交官をはじめとする外務公務員は、日本の顔として誇りを持っています。外務省の役割や、そこで働く人々をさらに理解するために、外務省にまつわる豆知識を紹介します。

約6,000人のユダヤ人を救った外交官は?

ユダヤ人を救った有名な外交官といえば、「杉原千畝(すぎはらちうね)」です。自らの工場で働くユダヤ人を救ったドイツの実業家「オスカー・シンドラー」になぞらえて、「東洋のシンドラー」とも称されました。

第2次世界大戦中、ヨーロッパではナチス・ドイツにより多くのユダヤ人が迫害を受けます。リトアニアのカウナスにある日本領事館に勤務していた杉原は、ユダヤ系難民などにビザを発給し、約6,000人の亡命を手助けしたといわれています。

その多くは、日本政府の方針により本来ビザ発給が許可されない人でしたが、杉原は独断で彼らにもビザを与えたのです。

「食の外交官」と呼ばれる職業は?

食の外交官と呼ばれる職業は、「公邸料理人」です。在外公館の専属料理人として、「食」で日本の魅力をアピールするのが任務です。具体的には、在外公館長の公邸などで行われる会食で、政府関係者や外交団、要人などに料理を提供します。

世界には多種多様な民族がいるため、文化・宗教・習慣を把握した上で、適切なメニューを考えなければなりません。公邸料理人には料理の腕前だけでなく、各国の文化への理解も求められるでしょう。調理師免許を取得している人、または調理従事歴が5年以上ある人が求人に応募できます。

在ボリビア🇧🇴大使館は白石公邸料理人による日本食講座を開催しました!今回のテーマは「切る」。野菜をはじめ、ボリビアでトゥルーチャと呼ばれる鱒の捌き方などを現地の日本食レストランのシェフたちに指導しました。料理人の高い技術や繊細な盛り付けを、参加者は熱心に学んでいました。✍️👀 pic.twitter.com/DRH9m2tYKW

— 外務省×公邸料理人 (@mofa_japan_chef) March 22, 2024

外務省の外交活動に目を向けよう

外務省は外務本省と在外公館から成り立つ機関で、他国との外交を一手に引き受けています。外交の最前線で交渉をする職員もいれば、各国の大使や外交官に料理を提供する職員もおり、仕事の内容は一様ではありません。

国内にいると外務省の働きを目にするケースは少ないですが、日本と世界の安全・平和・繁栄のために多くの職員が力を尽くしています。新聞やニュースを見るときは、外務大臣の発言や外務省の外交活動にも目を向けてみましょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部