比叡山延暦寺はどんな場所?

日本の政治経済の中心が奈良や京都にあった頃から、延暦寺は歴史に深く関わってきました。延暦寺がどのような場所か、長い仏教の歴史と、景勝地でもある比叡山という立地から見ていきます。

長い歴史を誇る天台宗の総本山

比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)は、約1200年の歴史を誇る天台宗の総本山です。法然・栄西・親鸞(しんらん)・道元・日蓮など、鎌倉仏教を代表する開祖たちを生んだ場所として「日本仏教の母山」とも呼ばれます。

1994年には、「古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)」としてユネスコ世界文化遺産に登録されました。古都京都の文化財には、平安時代から江戸時代までの日本文化・歴史を代表するものとして17寺社城が選ばれ、他に平等院や二条城なども入っています。

長い日本の歴史に深く関わってきた延暦寺は、日本の歴史文化に触れる寺社巡りとして最適の場所です。

出典:古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)|ユネスコ 世界遺産センター

:歴史 | 延暦寺について | 天台宗総本山 比叡山延暦寺

日本の四季や美しい景色を楽しめる

「延暦寺」は一つのお寺の名前ではなく、100程度ある仏堂の総称です。比叡山の敷地は、甲子園球場500個分ともいわれるほど広大です。

「比叡山」は滋賀県と京都府の県境にある山で、春は桜や青紅葉、秋は紅葉が楽しめる緑豊かな場所でもあります。「さくらフェスタ」「もみじ祭り」など、延暦寺で開かれる四季折々の行事は家族連れも楽しめるでしょう。

山の東側には琵琶湖が、西側には京都の街が眺められ、美しい夜景も人気があります。

延暦寺の見どころ・エリア紹介

延暦寺の敷地は「東塔(とうどう)」「西塔(さいとう)」「横川(よかわ)」の三つのエリアに分かれています。それぞれ中心となる本堂があり、エリアを合わせて三塔と呼びます。それぞれの魅力や特徴を説明しましょう。

東塔エリア

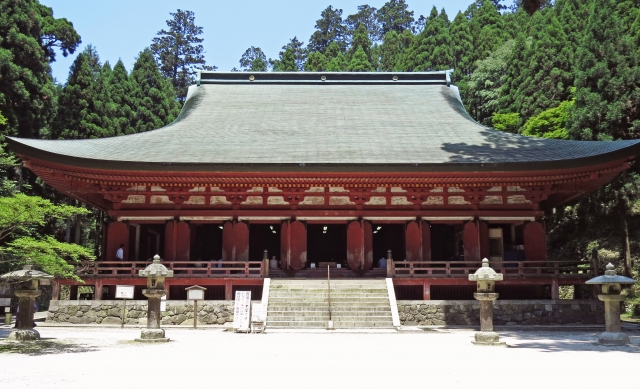

東塔は延暦寺の始まりの地で、国の重要文化財にも指定された建物が多くあります。おすすめコースは、延暦寺第一駐車場・根本中堂・大黒堂・文殊楼・大講堂の順です。

特に「根本中堂(こんぽんちゅうどう)」は、東塔の中心的建物であると同時に、延暦寺全体の総本堂です。本尊の薬師如来(やくしにょらい)は最澄が彫ったものといわれ、1200年間ともされ続けていると伝わる「不滅の法灯」が見られます。

延暦寺内は広いので、エリア間を移動するにはシャトルバスが便利です。東堂の「延暦寺バスセンター」でシャトルバスに乗ると、比叡山の山頂や西塔、横川に行くことができます。途中で坂本ケーブルに乗り換えれば門前町坂本に行くのも楽です。

西塔エリア

西塔に行くなら、エリアの中心的建物である「釈迦堂(しゃかどう)」をチェックしましょう。正式名は「転法輪堂」で、本尊の釈迦如来にちなみ釈迦堂と呼ばれています。

釈迦堂は延暦寺最古の建物で、鎌倉時代の天台建築様式が見どころです。もともとは「園城寺(おんじょうじ)」(三井寺)の金堂で、織田信長の焼き討ち事件後に豊臣秀吉が移築しました。

「にない堂」も特徴的な建物です。修行の場なので内部公開されていないものの、同じ形の建物が渡り廊下でつながった双子のようなデザインです。

西塔駐車場から、釈迦堂・にない堂・浄土院と回ると効率よく見られます。

浄土院は最澄上人の御廟所(ごびょうしょ)です。残念ながら「居士林」は、台風被害のため以前行っていた研修や修行体験を受け付けていません(2025年1月現在)。

横川エリア

横川(よかわ)エリアの中心となる建物は「横川中堂」です。かつてのお堂は落雷で焼失し、現在の建物は1971年に復元された鉄筋コンクリート建てですが、遣唐使船のような舞台造りが延暦寺の歴史を思い出させてくれます。本尊は、慈覚大師円仁が作ったという聖観音菩薩です。

おみくじや厄よけ・魔よけの護符で有名な「元三大師堂」は、季節ごとに法華経の講経論義を行うので「四季講堂」と名付けられました。元三大師堂の名は慈恵大師良源(元三大師)が本尊であることに由来します。

「恵心堂」は恵心僧都源信(えしんそうずげんしん)が住んだ場所で『往生要集(おうじょうようしゅう)』などが書かれました。「根本如法堂」は書き写した仏教経典を安置する場所で、横川駐車場から、横川中堂・元三大師堂・根本如法堂がおすすめコースです。

拝観時間とアクセス

延暦寺の拝観時間は季節によって異なる場合があります。拝観受付は15分前までです。

【東塔エリア、山麓の滋賀院・生源寺】

・1~12月:9~16時

【西塔・横川エリア】

・1~2月:9時半~16時

・3~11月:9時~16時

・12月 :9時半~16時

アクセスは、京都東ICや栗東ICなどを経由して車で行く方法と、京都方面から電車で行く方法があります。詳しくは比叡山の観光サイト「比叡山・びわ湖<山と水と光の廻廊>」でチェックしましょう。

比叡山のエリア移動はシャトルバス、山頂へ行く場合はケーブル・ロープウェイが便利です。12月上旬~3月中下旬は冬季運休ですが、年末年始などは冬期運行します。

出典:交通検索(電車・バスでお越しの方) – 比叡山・びわ湖 観光情報サイト<山と水と光の廻廊>

:車でお越しの方は | 交通検索 | 比叡山・びわ湖 観光情報サイト<山と水と光の廻廊>

:路線時刻表・運賃表 | 江若交通株式会社(江若バス)

延暦寺のさまざまな楽しみ方

延暦寺にはお堂巡りの他にもさまざまな楽しみ方があります。広い敷地を歩いて回る時間がないときや小さな子ども連れでも楽しめる方法を紹介します。

国宝殿で延暦寺の歴史・文化を学ぶ

「国宝殿」は、延暦寺にまつわる仏像・仏画・書跡などが展示保存されている場所です。数百点の文化財を大切に管理しつつ、多くの人に延暦寺について知ってもらうため、1992年にオープンしました。

常設展「仏教美術と信仰」のほか、春と秋に開催される特別展が楽しめます。各時代を代表するような仏像や美術品などから、延暦寺の歴史に触れることができます。

【開館時間】

・通年:9時~16時

【休館日】年中無休

【料金】

・大人500円

・中高生300円

・小学生100円

アクセスは、坂本ケーブル「延暦寺駅」を下車して徒歩約8分です。ゆっくり回る時間がないときや、小さい子どもがいる家族連れなどにおすすめです。

参拝記念の御朱印巡り

御朱印とは、印章や神社・お寺の名前、本尊の名前などが墨で書かれたものです。神社・お寺ごとに個性があり、参拝記念にもなります。

一説によれば、巡礼者がお寺に写経を納めた際に授与されたのが始まりです。現在では一般的に、神社やお寺に参拝した後に受付などで料金を払うと書いてもらうことができます。

東塔の根本中堂や大講堂、西塔の釈迦堂、横川の横川中堂など、主立った場所では御朱印がもらえます。「正覚院不動」の御朱印は、「延暦寺会館」のフロント受付ですが、御朱印帳には対応していません。

また、仏教の縁日には、紺色の紙に金字の特別な御朱印が授与されます。縁日の日程など詳しくは公式サイトで確認できます。神仏に対する適切なマナーを守りながら、御朱印巡りを楽しみましょう。

出典:霊場・朱印案内 | 境内案内 | 天台宗総本山 比叡山延暦寺

延暦寺会館で精進料理や写経体験

東堂エリアの「延暦寺会館」では、精進料理や写経、座禅が体験できます。お寺ならではの文化を体験することは、子どもにとっても日本文化をじかに学べるチャンスです。

奈良時代から伝わる精進料理は、牛乳を含めた動物性たんぱく質や、にら・にんにくなど香りの強い野菜を使わない料理のことです。長く伝えられてきた僧の食事で、中国発祥だといわれます。予約は団体のみ可能です。

写経体験は、団体の場合は事前に相談が必要ですが、個人の場合は当日申し込みできます。座禅体験は2人以上からで、予約制です。法要行事などにより受け付けていない場合もあるため、事前に延暦寺の予定を調べましょう。

出典:修行体験|延暦寺会館

延暦寺の歴史

延暦寺の歴史は日本の歴史文化に深く関わっています。延暦寺を開いた最澄の目的から、有名な信長による焼き討ち事件までの流れを見ていきます。歴史を知ることで、延暦寺の文化財の違った側面を発見できるかもしれません。

最澄と延暦寺の始まり

延暦寺を開いた最澄は、19歳ごろに国の認める正式な僧になります。しかし、政治的権力を握り世俗化していた奈良仏教に反発し、出世コースを捨てて比叡山で一人修行に励む道を選びました。

延暦寺が開かれたのは788(延暦7)年です。この年、最澄は比叡山を修行の場として、後に延暦寺の根本中堂になる「一乗止観院」を建てます。

804(延暦23)年、最澄は天台宗の教えを深く学ぶため、遣唐使の一員として唐に渡ります。後押しした桓武天皇もまた、奈良仏教の勢力をそぐために平安京に遷都し、新しい宗派である最澄の天台宗を援助したようです。

帰国した最澄は、やがて国の認可を受けて806(延暦25)年に天台宗を開きました。その後、大乗仏教の『法華経』を中心に「全ての人は仏になり救われる」という、当時としては新しい教えを全国に広めていきます。

最澄の死後、一乗止観院は延暦寺と名前を変え「比叡山延暦寺」と呼ばれるようになります。

密教の深まりと天台宗の発展

最澄は、唐で天台宗の他に密教や禅も学びましたが、あまり時間がなく密教は一部しか学べませんでした。

そのため、最澄の後に円仁(えんにん、後の慈覚大師)と円珍(えんちん、後の智証大師)は、それぞれ唐に渡ってさらに密教を学びました。天台宗に体系的な密教の教えを導入するためです。

平安時代には延暦寺のお堂も増え、多くの人材を世に送り出すようになります。『往生要集』を書いた恵心僧都源信や、民衆に念仏を広めた空也(くうや)などが有名です。延暦寺は密教や浄土思想の発展に貢献し、日本文化に大きな影響を与えています。

延暦寺の武装化と財閥化

時代がくだると、天台宗内で円仁派と円珍派の弟子が対立を深め、993(正暦4)年には分裂してしまいます。

円珍派が園城寺へ移った頃から、僧兵による延暦寺の武装化が始まりました。延暦寺側を「山門(さんもん)」、園城寺側を「寺門(じもん)」と呼び、焼き討ちし合うなど激しく争います。

一方、大寺社は古くから、各地の信者などによって寄進された広大な荘園を所有する存在です。加えて、多額の金品、それを元手にした金貸し業、市の出店許可料などを通じて経済・物流に支配力を持っていきます。

また、有力者の子弟を入門させ神仏の威光や武力も利用して、政治にも強い影響力を持つようになります。すでに平安時代末期には、白河上皇が意のままにならないものの代表に挙げるほど、延暦寺は権勢を誇っていました。

信長による延暦寺焼き討ち

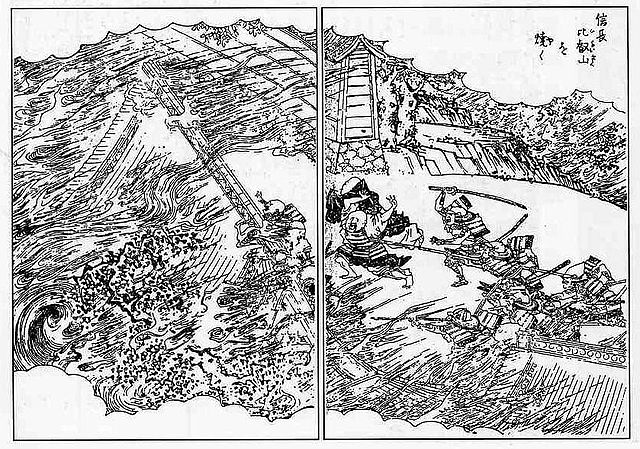

1571(元亀2)年、延暦寺は織田信長に焼き討ちされます。女子どもを含めた数千人が殺された事件は、当時の常識では考えられない行動で、信長の非道さと革新性の象徴とされてきました。

直接の原因は、信長と敵対していた浅井長政と朝倉義景が延暦寺に逃げ込んだためです。延暦寺は引き渡しに応じなかったため、怒った信長が焼き討ちを実行したといいます。

しかし、1981年や1989年に行われた延暦寺の発掘調査では、歴史書にあるような大規模な焼き討ちの証拠は見つかりませんでした。少なくとも広範囲にわたる火災やジェノサイドはなかったのかもしれません。

どちらにせよ、信長の焼き討ち事件をきっかけに、延暦寺の世俗的な権勢は急速に衰えていきます。焼き討ちは、戦国大名にも匹敵するほどだった寺社勢力を弱体化させるための、他の寺社への見せしめとも政教分離策ともいわれています。

延暦寺で日本の歴史や文化を味わおう

延暦寺は奈良時代に始まってから、平安、鎌倉、室町時代と日本の政治文化に大きな影響を与えてきました。

最澄の広めた密教や大乗仏教の心から始まり、世俗的な権力・経済力と結び付いて一大勢力を誇った時代まで、延暦寺を訪れれば日本の仏教が歩んださまざまな面を教えてくれます。

国宝級の文化財を鑑賞するだけでなく、精進料理や写経、御朱印巡りといった体験も貴重です。延暦寺は、子どもの成長と家族の思い出づくりにとって、最適な場所の一つになるでしょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部