目次

【アンケート結果】小中学生が「SNS」「デジタルゲーム」を利用するメリット・デメリットは?

まずは、子どものSNSやデジタルゲームの利用に関するアンケート調査の結果をご紹介します。

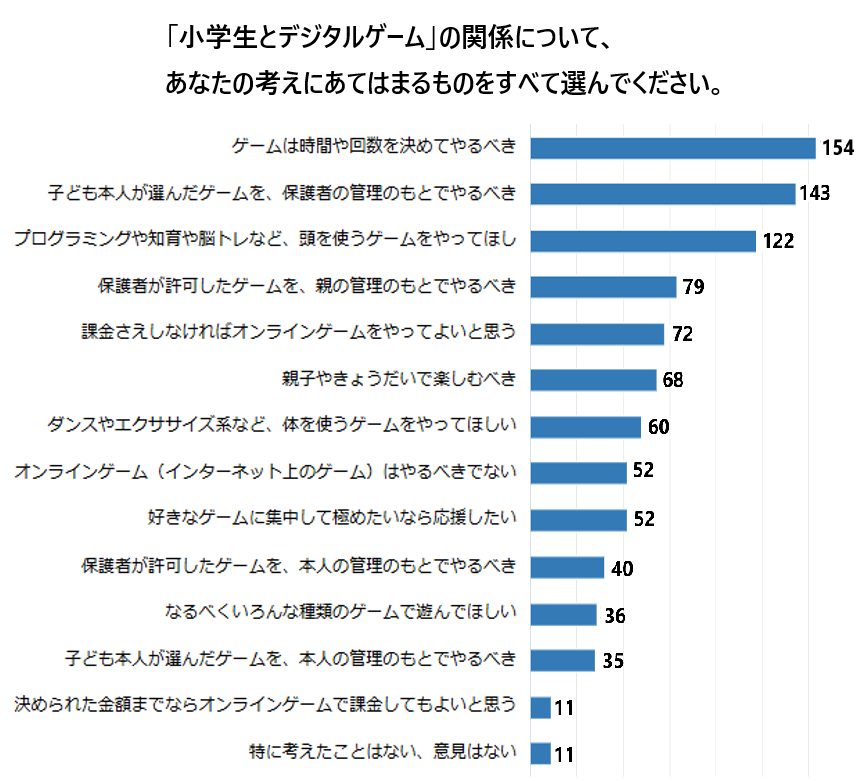

「小学生とデジタルゲーム」についての考えは?

最初に聞いてみたのは、小学生のデジタルゲームへの関わり方についての考え。プレイ時間や回数、ゲームの種類など、保護者の方々の考えをお聞きしました。

アンケートの結果、最も多かった回答は「ゲームは時間や回数を決めてやるべき(154票)」。次いで、「子ども本人が選んだゲームを、保護者の管理のもとでやるべき(143票)」、「プログラミングや知育や脳トレなど、頭を使うゲームをやってほしい(122票)」、「保護者が許可したゲームを、親の管理のもとでやるべき(79票)」と慎重な回答が続きます。

ご自身の目の届く範囲内であれば、お子さんのデジタルゲームのプレイを認める親御さんが多いことが伝わってきますね。

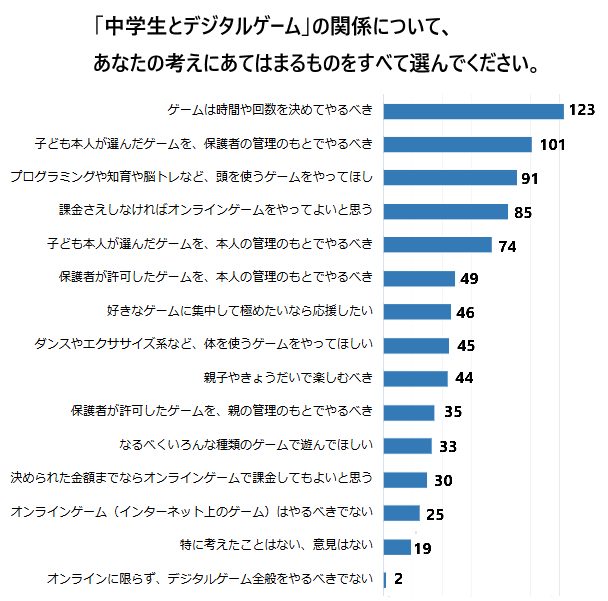

「中学生とデジタルゲーム」の関係についての考えは?

中学生の場合はどうでしょうか。中学生のお子さんのデジタルゲームへの関わり方についても、親御さんの考えを聞いてみました。

アンケートでは、小学生のお子さんの場合と同様に「ゲームは時間や回数を決めてやるべき(123票)」が最も多い結果に。

次に「子ども本人が選んだゲームを、保護者の管理のもとでやるべき(101票)」「プログラミングや知育や脳トレなど、頭を使うゲームをやってほしい(91票)」続く点も、小学生の場合と同じです。

ただし、中学生の場合は「課金さえしなければオンラインゲームをやってよいと思う(85票)」との回答に、小学生の場合よりも若干多くの票が寄せられました。中学生にもなると、オンラインゲームへのハードルも少々ゆるくなるご家庭もあるのではないでしょうか。

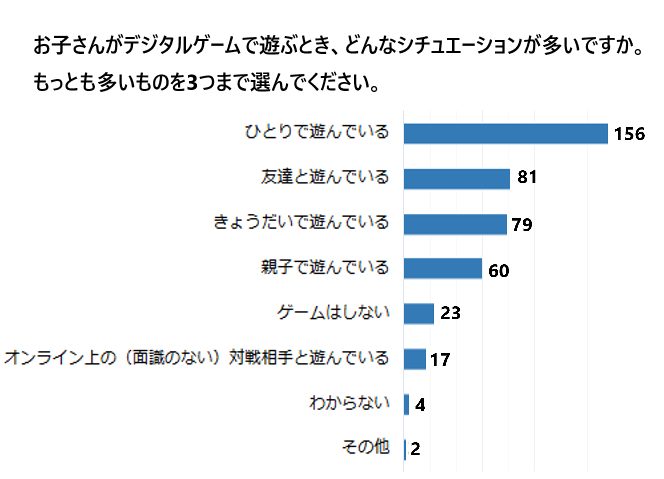

子どもはデジタルゲームを誰と遊んでる?

お子さんがデジタルゲームで遊ぶ際のシチュエーションも聞いてみました。

シチュエーションとして最も多かったのは、「ひとりで遊んでいる(156票)」。大きく票を離して、次に「友達と遊んでいる(81票)」「きょうだいで遊んでいる(79票)」「親子で遊んでいる(60票)」が続く結果に。

昨今では、オンライン・対面、どちらでも誰かと共にプレイできるゲームが多いので、複数人で遊ぶ場合も多いのではないでしょうか。

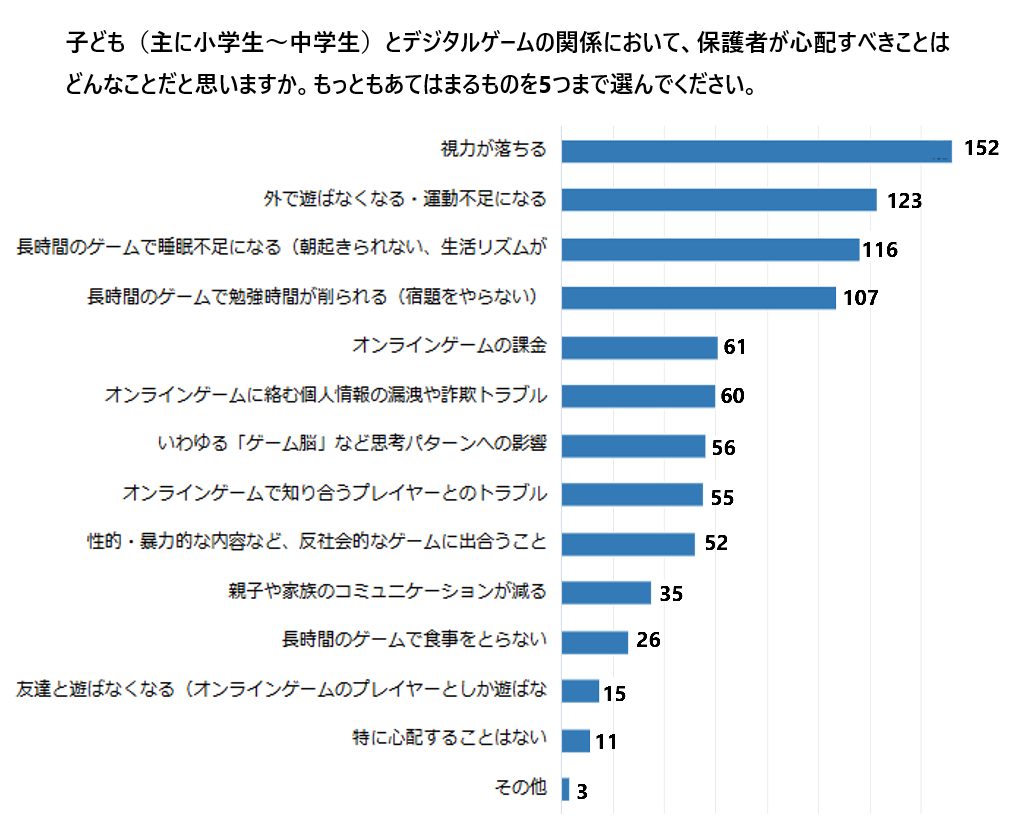

子どもがデジタルゲームを遊ぶ上での心配事は?

子ども(主に小学生〜中学生)がデジタルゲームをする上で、「親が心配すべき」と考えていることも聞いてみました。

回答を集計してみると、「視力が落ちる(152票)」「外で遊ばなくなる・運動不足になる(123票)」「長時間のゲームで睡眠不足になる(116票)」「長時間のゲームで勉強時間が削られる(宿題をやらない)(107票)」等々、健康面や学習面に関する心配事に多くの票が寄せられました。

一方、「オンラインゲームの課金(61票)」や「オンラインゲームに絡む個人情報の漏洩や詐欺トラブル(60票)」「オンラインゲームで知り合うプレイヤーとのトラブル(55票)」「性的・暴力的な内容など、反社会的なゲームに出会うこと(52票)」などにも票が集まりました。

オンラインゲーム等に関するトラブルの危険性に不安を感じる親御さんも少なくないことがわかりますね。

デジタルゲームに感じるメリットは?

デジタルゲームに関して、子どもにとってメリットがあると感じる点についても聞いてみました。みなさんから寄せられたコメントを引用の上、ご紹介します。

成長の機会として

ゲームによっては、作品での疑似体験を通じて、向上心や挫折、達成感を味わえたり、想像力や思考力を養えたりする場合も。「成長の機会」として、ゲームに期待する保護者の声は多数見受けられました。

「向上心と挫折を味わえること(東京都・女性)」

「感動や達成感を味わえる(高知県・女性)」

「ゲームによっては想像力や思考力を育成できると思う(埼玉県・女性)」

コミュニケーションツールとして

お友だちや家族で遊ぶ子が多いことからも分かる通り、ゲームはひとつのコミュニケーションツールとしても親しまれています。単に勝敗をかけたものばかりでなく、共に協力して何かを作り上げたり、成し遂げたりするものもあるので、ゲームを通じて絆が培われることもあるようです。

「親子でやるとコミュニケーションが密になって楽しんでいる(大阪府・女性)」

「ひとつのコミュニケーションツールなので、ある程度経験がないと友達関係を築けない(東京都・女性)」

「コロナ禍のときに家にいてもオンラインで友達と遊べて良かった(埼玉県・女性)」

スキルアップに役立つ

ゲームを通じて、デジタルデバイスの使い方に感覚的に慣れ親しめることも期待できます。ゲームによってはプログラミング的な思考を身につけるきっかけとなるかもしれません。

「プログラミング的な思考が身につく。マイクラなどのゲームでは想像力が身につく。友達とのコミュニケーションツールになる(兵庫県・女性)」

「デバイスの使い方、PCでゲームをすれば、キーボードの基本的な使い方に慣れそう(東京都・女性)」

子どものSNS使用はどのようにするべき?

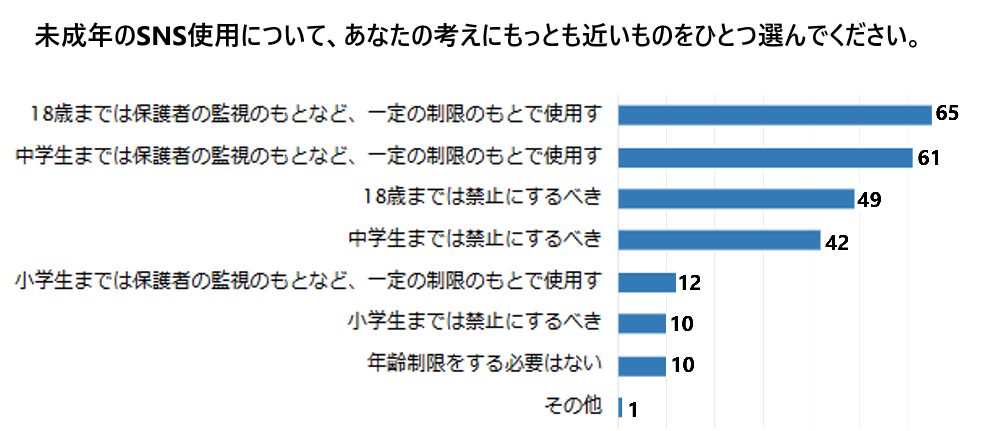

世界的に未成年をターゲットとしたSNS犯罪が問題となっていることから、海外では未成年のSNS使用の禁止・制限の動きが広がっています。最後に、未成年のSNS使用についても考えを訊ねてみました。

寄せられた回答を集計してみると、「18歳までは保護者の監視のもとなど、一定の制限のもとで使用するべき(65票)」「中学生までは保護者の監視のもとなど、一定の制限のもとで使用するべき(61票)」のような、親の目の届く範囲であれば使用を許可するもの多くの票を集める結果に。

一方、「18歳までは禁止にするべき(49票)」「中学生までは禁止にするべき(42票)」のような、一定の年齢までは禁止する派のご家庭も少なくなく、慎重な意見が目立ちました。

過去の関連記事では、海外での未成年のSNS禁止・制限の動向についてを特集しています。こちらもあわせてご参照ください。

▼関連記事はこちら

【インタビュー】SNSやオンラインゲームにおけるリスクとは? トラブル対策に役立つアプリも

先のアンケートでは、子どもがデジタルゲームをする上での心配ごととして、健康面や学習面に関する懸念のほか、オンラインゲームでの個人情報の漏洩やプレイヤー間でのトラブル等の危険性が挙がりました。子どものSNS利用においても、このような不安はつきまとうものではないでしょうか。

これらトラブルの対応策のひとつとして考えられるのが、危険なサイトへのアクセスを回避するアプリの活用。

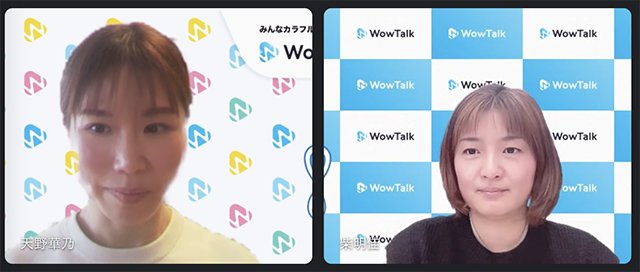

そこで以下では、そのようなアプリのひとつであり、フィッシングサイトと広告を同時にブロックできる2in1アプリ「アドクリーナーPlus」を展開するキングソフト株式会社ブランドマネジメント部の天野さんと柴さんに取材を実施しました。

実際に存在するSNSやオンラインゲーム上でのトラブルと、その対策のひとつとしての「アドクリーナーPlus」の長所を教えていただきました。

「フィッシングサイトへの誘導」「悪質な広告」子どものSNSやオンラインゲーム使用のリスク

まず、SNSやオンラインゲームに潜む危険性を訊ねると、第一に「有害なリンクへの誘導」を挙げてくださいました。

天野さん:SNSやオンラインゲームで他のユーザーとやりとりする上での危険性のひとつとしては、DMやチャット上で「このリンクからアクセスするとゲーム内コインがもらえる」などと言葉巧みに有害なリンクへと誘導されるケースが挙げられます。知らない人から送られてきたリンクを不用意にクリックすると、フィッシングサイト(詐欺目的の有害なサイト)へ誘導されたり、悪意のあるマルウェア(コンピュータウイルスなど)をダウンロードさせられたり、個人情報の入力を求められ、それを盗み取られたりする可能性があるのです。

さらに、SNSやオンラインゲーム上ではもちろんのこと、インターネット利用全体における昨今の過激な広告や悪質な広告についても警鐘を鳴らします。

天野さん:昨今のインターネットには、アダルト広告や暴力的なゲームの広告をはじめとした、子どもの精神衛生や教育上、親が見せたくないような広告が数多く存在しています。さらには、悪質な広告を経由してウイルスに感染したり、不正なアクセスにつながったりするものに触れてしまう可能性も。広告ネットワーク自体が不正アクセスを受けて悪質な広告に書き換えられてしまうケースもあり、その結果、広告主の意図しない場所や形で広告が表示されることも避けられないのが現状です。

フィッシング対策リストは毎日1000件以上更新。「アドクリーナーPlus」で悪意あるサイトへのアクセスを防止

そのような危険への対応策として有効なのが、キングソフト株式会社が展開する「アドクリーナーPlus」のようなコンテンツブロッカーアプリ。「アドクリーナーPlus」は、フィッシングサイトと広告を同時にブロックすることができ、お子さんのSNSやオンラインゲーム等の使用への不安を軽減してくれます。AndroidTM/iOS®端末で利用できるほか、PCブラウザ拡張機能も追加されました。

天野さん:「アドクリーナーPlus」は、広告ブロック機能に加え、フィッシング対策も可能なコンテンツブロッカーアプリです。また、パソコン向けにも、先月、新たにブラウザ拡張機能が登場しました。アプリ版と同じシリアルキーを使用して、ブラウザ上に限られはしますが、広告を効果的にブロックできます。

「広告ブロック」と聞くと、若い世代がバッテリーの消耗を抑えたり、単に邪魔な広告を非表示にしたいという目的で利用するイメージがあるかもしれません。しかし、実際にはそれだけでなく、先に述べたような有害サイトへの誘導やウイルス感染のリスクを未然に防ぐことができるのです。

昨今では、SNSなどを通じて学生が闇バイトのような犯罪に巻き込まれるケースが増えています。このような事例に対しても、「アドクリーナーPlus」は直接的な対策ではないものの、一定の防止効果を期待できるのだそう。

天野さん:実は、「アドクリーナーPlus」には、詐欺サイトを含めたフィッシングサイトのリストが警察庁から共有されています。その他にもフィッシング対策委員会というものにも参加しており、そちらからも毎日更新されるリストを受け取っています。

昨今報じられている闇バイトの勧誘は、知らない大人とのチャット内や、昔で言うところの「チェーンメール」のように回ってきてやりとりされるケースもあるようです。もしも、そういったやりとりから誘導されたサイトが「アドクリーナーPlus」に登録されたフィッシング対策リストに該当すれば、アクセスをブロックすることが可能です。

柴さん :詐欺に遭ってしまった子どもは、多くの場合、そのようなフィルタリングの対策をしていなかったという結果が出ています。言葉としては知っていても、実際に対策はしていない保護者の方が少なくないのではないでしょうか。

スマートフォンなどのIT機器を子どもに与える際、多くの保護者は、スマホ依存の懸念や、使用時間が勉強や睡眠に影響しないか…といった「生活への影響」をまず考えるかと思います。しかし、実際にはそれ以上の脅威への対策としても「アドクリーナーPlus」は有効といえます。

天野さん:ただし、毎日平均1000件以上ものリストが追加されては反映する、そんなイタチごっこを繰り返している状況なので、脅威に100%対応できるというわけではありません。

そのため、こうした技術的な対策だけでなく、親子間での注意喚起もしっかりと行っていただき、子ども自身にSNSやオンラインゲームにおける危険性を理解してもらうことも重要です。

「アドクリーナーPlus」を活用しながら、家庭や学校での情報リテラシー教育を進めることで、より安全なインターネット環境を築くことができるのではないでしょうか。

>>アドクリーナーPlus公式サイトはこちらから

適切な使い方を話し合い、ルールを決めることから始めてみましょう

SNSやオンラインゲームは、子どもたちにとって楽しいコミュニケーションツールである一方で、多くのリスクが潜んでいることをあらためて実感させられましたね。メリットを享受しつつ、不安要素を軽減するための手段のひとつとして、今回ご紹介した「アドクリーナーPlus」のようなコンテンツブロッカーアプリの活用もおすすめです。

また、親子でSNSやデジタルゲームの適切な使い方について話し合い、お互いにリスクをしっかりと認識しておくことが大切。まずは、安全に利用するためのルールや約束事を決めることから始めてみてはいかがでしょうか。

こちらの記事もチェック!

取材・文/羽吹理美