目次

新学期を前にした春休み、子どもたちは不安を抱えている

――新学期、クラス替えや新しい環境への変化などで不安になるお子さんは多いと思いますが、子どもの心のSOSは、どういうところから気づいてあげたらいいでしょうか。

新学期を迎えるにあたり、子どもたちは少なからず不安を抱えています。「不安をわかりやすく言葉で表すお子さん」もいれば「不安を言葉で表さないお子さん」もいるものです。

言葉で教えてくれるお子さんについては、話を聞くことが大切。聞くとき、親は熱心に聞いてあげましょう。「そっかそっか」「そうだよね」「わかるよ」「心配になっちゃうよね」など、子どもの不安をそのまま肯定して受け止めてあげます。

親に話すだけで、子どもの不安の半分くらいは解消するもの。子どもが落ち着いたら「きっと大丈夫だよ」と伝えます。ただ、子どもの話をきちんと聞かずに「大丈夫だよ」「心配ないよ」と言うと、子どもの気持ちを否定することになるので注意が必要です。

一方、「自分が不安に思っている」ということ自体がわかっておらず、不安をはっきりと言葉で表せないお子さんの場合は、元気がない・不機嫌・甘える・体調不良(腹痛、頭痛、食欲がない)・グズグズするなど、不安な気持ちが体調や態度に表れていることがあります。そういった様子が見られる場合は、緊張している、もしくは不安を感じていると仮定して対応しましょう。

いちばん良いのは、「お家は春休みも新学期も変わらず、子どもの安心基地であり、親は子どもの味方だよ」ということを言葉と態度で伝えることです。つい、「もう〇年生だよね」と言ってがんばらせてしまいがちですが、そこはグッと我慢。「よくがんばってるね」とねぎらい、5月いっぱいくらいまでは温かい対応をしてあげると良いと思います。

新学期、子どもたちから多い相談とは?

――これまで多くの子どもたちと接してきた先生の感覚として、子どもたちは「新学期」というものをどのように捉えていると思いますか。

子どもたちは新学期に対して、期待と不安が入り混じった気持ちを抱えていると感じます。1年生は、新しい先生やクラスメイト、環境にワクワクする気持ちも大きいですが、一方で学校生活に慣れてくる2年生以降は、不安も大きいものです。

友人関係がリセットされることに期待するお子さんもいれば、不安を感じるお子さんもいます。「早く慣れなきゃ」とプレッシャーに感じるお子さんも多いですし、言語化してくれなくても、多くの子がそのように感じていると思います。

――先生がスクールカウンセラーをされていたとき、新学期が始まったころによく受けた質問や相談はどのようなものでしたか。

新学期に多かったのは、以下のような相談です。

・仲の良い子とクラスが離れてしまった不安

・友だちを作れるかという不安

・新しい担任の先生が厳しそう、怖いという不安

・不安や緊張から夜寝付けない(夜更かしになる)、朝起きられない

・腹痛や頭痛などが出るという相談

・勉強への不安

腹痛や頭痛など、体調に不調をきたすお子さんは、行き渋りが生じることもあるので心配ですね。勉強の不安などは、真面目なお子さんほど多かったです。

子どもの悩み別、保護者の声掛け

――上記のような相談や悩み事に対して、親はどのような声掛け、サポートをしてあげたら良いでしょうか。

仲の良い子とクラスが離れてしまったり、苦手な子と同じクラスになってしまった場合

「最初はドキドキするけど、新しいお友だち、できていくからきっと大丈夫だよ」と前向きな声掛けをしてあげましょう。「今までのお友だちとも、休み時間や放課後に遊べるし、新しいクラスでも話せる子が見つかるよ」などと伝えてあげるのも、安心するかもしれません。苦手な子については、「無理せず、少し離れていたらいいよ」「いいところも見つかるかも知れないよ」と言って励ましてあげると良いかと思います。

また、親御さんにできることとしては、お隣の子になんて話しかけたら良いかを一緒に考えてみたり、これまで仲の良かったお友だちと一緒に過ごす時間が作れるよう、セッティングしてあげてもいいかと思います。

いずれにしても、お子さんの温度に合わせて話を聞き、気持ちを受け止めてあげてください。心配な気持ちは受け止めてあげることが大切です。

苦手な先生が担任になってしまった場合

「ちょっと怖そうに見えるけど、面白いところもあるって聞いたよ、優しいところもあるかもよ?」などと言ってあげるといいかもしれません。そして、お子さんが好きな先生や話しやすい先生といられる時間を考えてみると、安心するのではないでしょうか。

実際、休み時間に前の担任の先生がいるクラスに行ってみる子どもたちも見られますが、時間が経つにつれてそういった行動は減っていきます。子どもたちは子どもたちなりに適応していくので、お家ではフォローしつつ、無理なく過ごしてください。

発達障害など、特性のある子は手厚めにサポートを

――発達障害があるお子さんや、HSCなど、特性のあるお子さんで気を付けることはありますか。

何かしらの特性があるお子さんは、環境の変化に敏感なため、教室の場所など、分かる情報は「事前に伝えておく」と良いと思います。そして、学校で「安心できる場所」や「安心できる先生」を一緒に確認しておくと良いのではないでしょうか。「困ったときは、先生に言って保健室に行く」など、困ったときの対処方法を具体的に伝えておくと安心すると思います。

特性がある場合、新学期は不安と緊張で疲れていることを想定して、宿題や学校の準備、生活面、登校など、無理にひとりでやらせずに、諸々サポートをすることも必要。「甘やかしでは?」と不安になる必要はありません。帰宅後、お子さんが疲れている場合は、無理に話を聞き出さず、休ませる時間を作ってあげてください。

また、特性について前の担任の先生に引き継ぎを頼んでいても、十分に引き継がれないこともありますので、新学期が始まったら早めに新しい担任の先生に子どもの事情をお伝えする機会を持つと良いでしょう。

春休みは、新学期に子どもが過ごしやすいよう環境を見直して

――新学期を迎えるにあたり、家庭でできる心の準備はどのようなものがありますか。

まずは、生活リズムを整えることが大切です。就寝・起床時間は、違いがあっても1時間までが望ましいと言われています。また、身の回りの整理や、必要に応じて新しい文具などを揃えることで、気持ちの区切りをつけられますし、新しいアイテムに子どももワクワクするものです。

親としては、苦手なことのサポートもしておきましょう。例えば、学校からのお便りを出すのが苦手なお子さんであれば、お便りを入れるためのボックスを作るといいかもしれません。

時間割を揃えるのが苦手なお子さんであれば、教科書や学校の持ち物を置く場所が使いにくくないか?使いやすくなっているかチェックしてみましょう。朝の準備がいつも慌ただしいお子さんであれば手順を見直し、簡単にできる方法はないか考えてみるのも良いと思います。お子さんが生活しやすいように、手順を修正しながら大人が流れを作っておくと、親子の気持ちも楽になります。

具体的に不安要素がある場合は、事前に話し合っておくと良いと思います。例えば、休み時間の外遊びが苦手な場合、休み時間の過ごし方を話し合っておくなど。春休みの間にできる準備をして、新学期を迎えられるといいですね。

親はプレッシャーをかけるのではなく「ワクワクするね!」の方向で

――親御さんに向けて、メッセージをお願いします。

お子さんの新学期に対するドキドキやワクワクを、親も一緒に味わいましょう。子どもの成長は駆け足で過ぎていきますから、貴重なこの時間を大切に味わってほしいと思います。

ただし「もう〇年生なんだから」とプレッシャーをかけないように注意してください。子どもたちは、プレッシャーを充分感じているので、この言葉を言うなら1回まで。何回も言わないようにしましょう。「〇年生だから、これはひとりでやろう」などの課題も、子どもの状態に合わせ、無理難題を押し付けないよう注意が必要です。親はプレッシャーをかけるのではなく、やわらげる手助けをする存在だということを念頭において、「ワクワクするね!」の方向でいきましょう。

大人から見ると気づきにくいですが、子どもは不安や緊張を抱えていることが多いです。ですから、家庭は基本、温かめの見守りをしておくと、親子ともに安心でき、子どもが頑張れる下地となります。

うまくいかない日があっても、「大丈夫」「よく頑張ったね」「お疲れさん」「またあしたね」のような言葉掛けを心がけてください。これらは全て、自己肯定感を育てる言葉です。自己肯定感は、良いときも悪いときも等しく、自分にOKを出せる感覚で、特に逆境においてパワーを発揮します。

大人になってから身につけることもできますが、子どものうちに育てていただけると、子どもにとっては一生のお守りになりますので、ぜひ育ててあげてください。

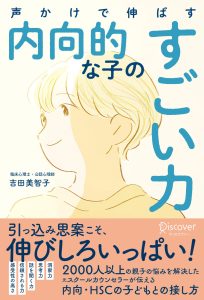

吉田美智子先生の著書『声かけで伸ばす 内向的な子のすごい力』

ディスカバー・トゥエンティワン

吉田 美智子 (著)

Amazonで見る≫

こちらの記事もおすすめ

取材・文/佐藤麻貴