目次

「一発勝負」の受験だけでなく、多面的に評価する「総合型選抜」がある

――大学入試は筆記試験で合否が決まる「一般選抜」が主流だと思っていましたが、最近は「総合型選抜」が注目されているそうです。この総合型選抜とは具体的にはどんな内容なのでしょうか。

大学受験のしかたは大きく分けて3つあります。ひとつずつ説明していきましょう。

一般選抜

「一般選抜」はいわゆる一発勝負の学力試験による入試で、日程は例年1~3月ごろに集中します。国公立大学では1月中旬の共通テスト(旧センター試験)と2月下旬の個別試験、私立大学では主に2月に各大学独自の学科試験が行われます。

学校推薦型選抜

「学校推薦型選抜」(旧推薦入試)は高校からの推薦を要件とする入試です。出願・試験は卒業前年の10~11月、合否発表は11~12月となる大学が多いです。指定校推薦では高校ごとに推薦枠が与えられ、校内選考で選ばれた生徒が受験し、面接・小論文などで評価されます。

公募推薦(自己推薦)では高校長の推薦状は必要ですが全国から広く募集し、基礎学力試験や面接・志望理由書で選考します。「学校推薦型入試」では調査書(評定平均など高校成績)や面接・小論文、志望理由など人物面・意欲が重視される傾向が強く、学科試験は課さないか一部科目のみの場合が多いです。合格者は原則入学を確約する必要がある(辞退不可)ケースが多く、大学側にとっては志願者の確保につながります。

総合型選抜

そして、「総合型選抜」(旧AO入試)は大学が求める学生像に合致するかを多面的に評価する入試方式です。夏~秋(8~10月頃)に出願・選考、11月以降順次合格発表が一般的です。

選考内容は書類審査(志望理由書・活動報告書等)、小論文、面接、プレゼンテーション、グループディスカッションなど多岐にわたりますが、高校時代の活動実績(生徒会・部活動・ボランティア・コンテスト入賞など)や学習意欲、将来の目標の明確さが重視されます。「学力を課さない入試」と批判された反省から、共通テスト受験や基礎学力テスト提出を課す大学もあります。

国立や難関私立大学では総合型選抜の割合はまだ少ない

――総合型選抜での受験はどれくらい多くなっているのですか?

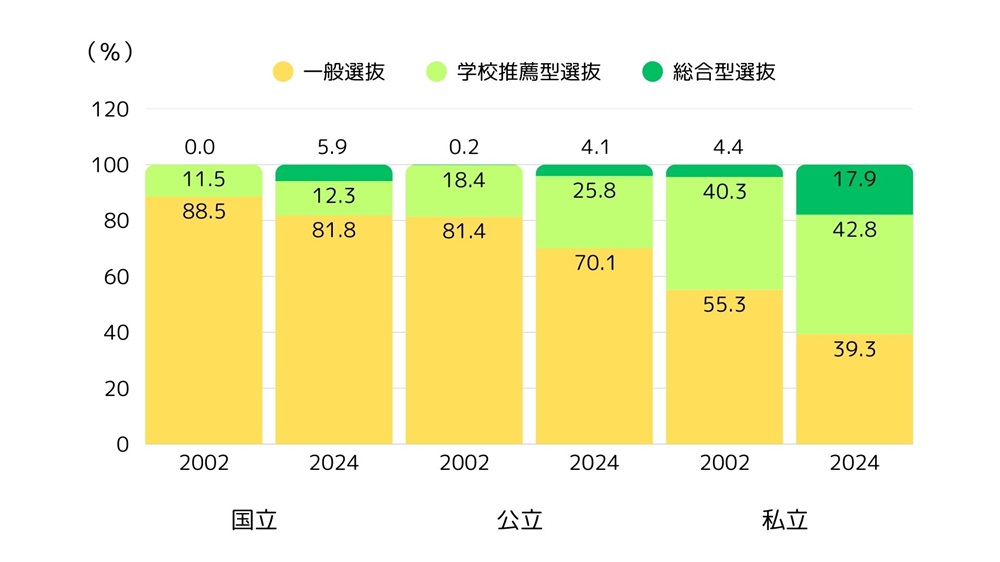

グラフを見てわかるように、2024年私立の大学受験においては17.9%が総合型選抜です。国立でも2002年はほぼなかった選抜ですが、2024年には5.9%を占めています。

――私立の場合は、2024年の一般選抜は4割以下なのですね。学校推薦型選抜も増えていますし、筆記試験だけで決まる一般選抜はどんどん少なくなっています。

ただ、大学別に見てみると、その割合には差があります。早稲田大学では一般選抜による入学者が約78.9%、慶應義塾大学は74.9%。上智大学はもともと国際教養学部などは特殊な入試が多かったため一般選抜は44.5%と半数以下ですが、東京理科大、明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学あたりは6~8割が一般選抜です。難関と言われるところほど、まだまだ一般選抜の割合は高いといえます。(出展:文部科学省『国公私立大学入学者選抜実施状況 』を参考に学びエイドで制作)

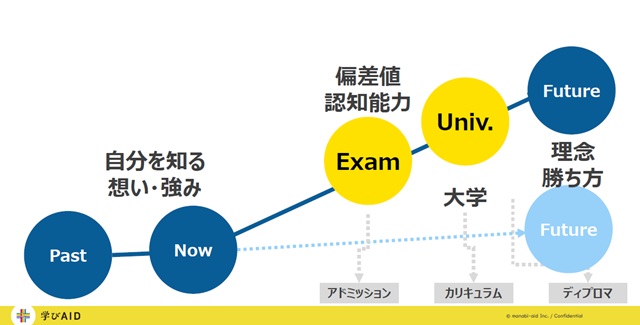

また、総合型選抜では、大学側が自らのアドミッションポリシー(入学者の受け入れ方針)に加えて、大学のカリキュラムに見合う生徒や資格などを求めてくる場合もあります。難関大学と言われるところほどそれらの基準が高く、「総合型選抜だから、一般選抜よりラクに受けられる」とは限りません。

筆記試験でははかれない個性がある学生には大チャンス!

――一方で、中堅以下の大学では総合型・推薦入試の方が競争倍率が低かったり、基準を満たせば合格しやすかったりするケースがあると聞きます。

そうですね。特に定員割れの不安がある大学では、総合型選抜・学校推薦型選抜で早めに学生を確保するため、合格率が高めになっていることもあります。

総合型選抜だから入りやすい、入りにくいと決めることは難しいですが、さまざまな選抜方法があることは、受ける側にはありがたいですね。多面的評価により、筆記試験でははかれない個性や適性を持つ学生にチャンスが広がる点も大きな利点です。

また、総合型選抜なら共通テストが始まる前、年内に合格が決まるケースがほとんどなので、合格してしまえば晴れやかな気持ちで正月以降を迎えられます。「この大学に行きたい」という意思があり、自分がその学校の募集の基準に合っていれば、総合型選抜で受験できるのはうれしいことです。

受験間際でがんばるのではなく、長い期間で準備する必要がある

――ただ、大学の選抜基準に合わせるためには、中高のうちに一定の資格をとっておいたり、高校生のとき普段の成績をよくしておいたりすることが必要とも言われますよね。

高1から高3の1学期の成績を点数化して「求められる基準」とする学校は多いですね。ですから、総合型選抜を考えるなら「普段はあまり勉強せず、受験が近づいてきたら選抜試験に向けて猛勉強する」という一般選抜のやり方では合格しにくい場合が多いです。英検その他の資格を持っていると有利ということを考えて、学校の勉強以外の面で努力する生徒もいます。

「自分の普段の努力を認めてもらう」「行きたい学校の選抜基準に合うように普段からがんばる」というように、少し長い期間で目標の大学を目指すことが重要になってきます。また、多くの場合、選抜のときに面接や小論文、プレゼンテーションなどがあるので、自分の思いを具体的に伝えるための技術を磨く練習も必要ですね。

ただ、不合格になってしまった場合は、一般選抜で受験することになるので、一般選抜の準備も並行して行う必要があります。総合型選抜は、一般選抜のみの受験より時間をとられることもあるので、注意したいですね。

生徒会会長、部活の部長など「役職」にはこだわりすぎないで!

――中高時代の生徒会で会長になった、部活動で部長を務めたなどの実績が評価されるからと、やりたくないのに会長や部長に立候補するとか、保護者が「やりなさい」と言うケースもあると聞いたことがあります。

確かに総合型選抜ではリーダー経験が評価される場面もありますが、無理に生徒会長や部長になったからといって有利になるわけではありません。大学が見ているのは「役職名」ではなく、その人がどんな働きかけをし、何を学んだかです。

形式的に役職に就くより、たとえ部員や副部長の立場でも主体的に部を盛り上げたり、目標達成に貢献したりした経験を作る方が有意義です。自分らしさを大切にし、自分の強みが発揮できる役割を探しましょう。例えば、人前に立つのが得意でなければ裏方として企画運営に徹する、調整役としてチームを支えるなど多様なリーダーシップの形があります。

総合型選抜は、理想の自分を叶えるための主体的な受験

総合型選抜の場合は、学校の基準に合う自分をアピールする、と考えがちですが、本来は「将来ありたい自分を実現できるから、この大学で学ぶ」という主体的な受験です。

偏差値や知名度に左右されず、自分にあった大学、なりたい自分になれると思える大学を探してみてください。

――「一般選抜より早く合格が決まるから」という理由で意識し始める学生も多いかもしれませんが、本来は「なりたい自分に合う学校を自分が選ぶ」というような主体的な取り組みを大事にして臨めると良いのですね。今回は、お話をありがとうございました!

お話を聞いたのは