目次

熱中症になったらどうする? 救急救命医による熱中症対策

昨年の夏は世界の平均気温が過去最高を記録し、日本でも記録的な猛暑が続きました。熱中症による救急搬送は9.7万件を超え、救急医療のひっ迫など新たな社会問題も浮上しています。

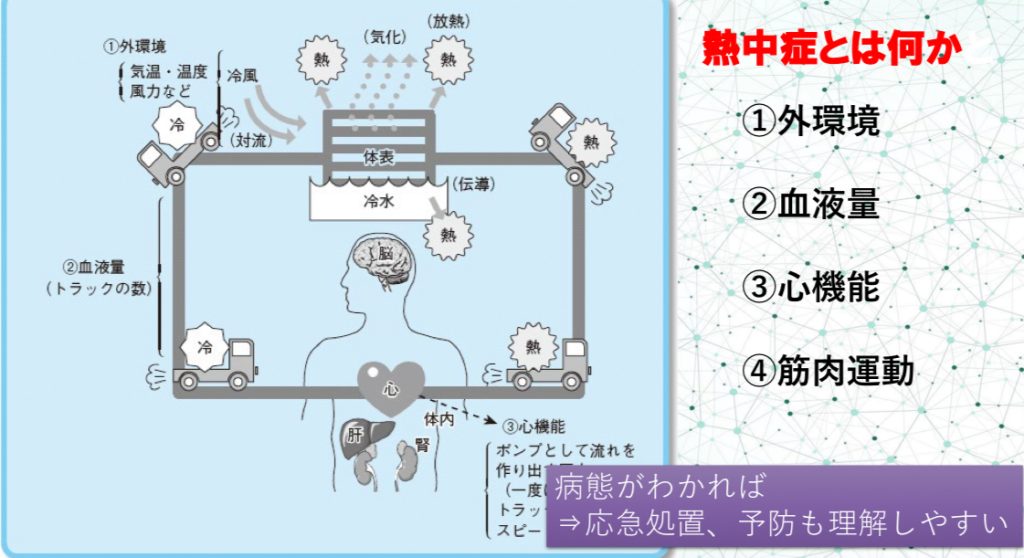

三宅先生いわく、熱中症のメカニズムを知ることで、熱中症予防や応急処置の方法が理解しやすいそうです。

熱中症のメカニズム

熱中症は体から熱を逃すことができず、体温が上がりすぎることで起こります。その原因は、①気温が高いなどの外部環境、②脱水などから起こる血液量の減少、③血液の流れを助ける心機能の低下、④労働や運動による筋肉運動の増加、などです。

逆を言えば、涼しい場所に移動する、水分を補給する、休むなど、熱中症の原因になる事例を取り除いていけば、熱中症を予防することができるということです。

熱中症のほとんどは日常生活で発生! スポーツでは10代が最多

驚いたのが上記の熱中症の発生状況と年齢層のデータです。

実は、生死に関わるような熱中症のほとんどは、日常生活、しかも屋内で起こっているということです。特に60代上の高齢者の数値が異常に高く、HugKumの読者のみなさんも、親世代に気をつけたい点だと感じました。

日常生活以外には、スポーツ時の熱中症は10代で最も多く、お子さんがスポーツを行う際にはスポーツドリンクを持たせたり、適度な休憩をさせたりと注意が必要な点でもあるでしょう。

スポーツをする場合は梅雨型熱中症に注意!

実は、熱中症は気温が高いだけではなく、湿度が高くなることで発症することがあります。湿度が高い場合、運動時に汗をかいても乾きにくく、気化熱が起こりにくいため熱中症を発しやすいということです。

ですから、スポーツをする場合は、真夏でなくても注意が必要。熱中症は暑くなってからというイメージが強く、梅雨時の対策を怠りがちですが、屋外では休憩と水分補給、水浴び。屋内では、除湿や休憩、シャワーなど、本格的な暑さが来る前に熱中症予防を行うことが大切です。

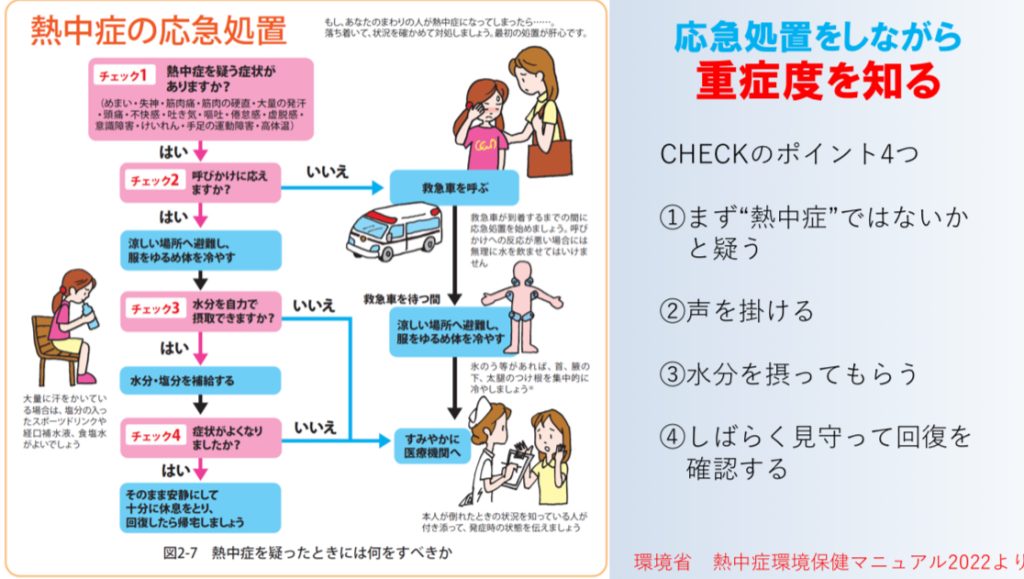

熱中症になってしまったら!? 応急処置のポイントを解説

熱中症について学んだ後は、実際に熱中症になったときの応急処置の方法を実演してもらいました。

1.声をかけて意識を確認。周囲の人に協力を要請する

まず、暑い日に具合が悪そうな人がいたら、熱中症ではないかを疑い、声をかけて意識を確認します。周囲に誰かいれば、飲み物や氷など冷やすものを持ってきてもらえるように助けを呼びます。

2.意識があれば、涼しいところに寝かせて体を冷やす

屋外であれば、日陰に移動します。可能であれば、エアコンのきいている涼しい屋内に移動して横になってもらい、首の下に氷枕を置いて冷やします。氷枕は、コンビニエンスストアに売っているかち割氷に、タオルを被せてつくることができます。また、腕や足などに濡れたタオルをかけてうちわ等であおぐと、気化熱により冷却効果がアップします。

3.飲み物を渡し、自分で飲んでもらう

水分を飲んでもらうときは、自分で飲んでもらうように促します。その理由は、誤嚥を防ぐためや、意識がどのくらいハッキリしているかを確認するため。自分でペットボトルのフタを開けるところからやってもらい、手に力が入って回せているのか、などをチェックしてみてください。水分が飲めるようであれば、安静にして様子をみます。

救急車を呼ぶかどうかの判断は?

救急車を呼ぶか、安静にしてればよいのか、迷いますよね。まず、熱中症に疑いのかる場合、呼びかけに対応するか、意識があるかで判断するとよいそうです。ない場合はすぐに救急車を呼び、待っている間に、冷やすなどの応急処置を施します。

意識があれば、応急処置後のあとそのまま安静にして休息をとり、回復したら帰宅します。

熱中症対策の手順は「F.I.R.E」の文字で思い出して

熱中症対策には、「F.I.R.E」の文字を覚えていると緊急時の参考になります。FはFluid(水分)、IはIce(冷却)、RはRest(安静)そして、EはEmergency Callで助けを呼ぶことです。

日常生活では、エアコンで対策

日常生活ではエアコンを活用することで熱中症予防ができます。パナソニックのエアーマイスターの福田さんいわく、理想的な室内環境を実現するためには、繊細な温度・湿度のコントロールが必要不可欠です。

個人差はありますが、エアコンの設定温度の目安は室温28度以下、湿度70%以下を目安に、本人が暑さを感じない設定温度を見つけるのが大切だそうです。

設定温度は、そのときいちばん暑さを感じている人に合わせて

また、医師の三宅先生によると、家族で暑さの感じ方が違うので、設定温度はそのときいちばん暑さを感じている人に合わせて、暑さが落ち着いたら調整すると良いとのことです。

例えば、部活帰りなどで、かなり汗をかいて熱がこもっているお子さんの帰宅時は、熱中症になる可能性の高い人に合わせて、部屋の温度を調整する必要があるとのことです。

自動運転&送風が節電のコツ

最近のエアコンには、温度や湿度などを検知しているセンサーを搭載しているものが多く、自動運転にすれば冷やし過ぎや暖め過ぎが防げます。短時間で室内を快適にし、節電が期待できるのも自動運転のメリットです。

また、福田さんいわく、エオリアのハイグレードモデル(25年度 Xシリーズ)には長時間つけっぱなしにしても小さなパワーで稼働できるエコロータリーコンプレッサーを搭載。設定温度に到達したあとの最小出力を約40%*低減し、省エネが期待できることです。昨今の猛暑ではエアコンを長時間つけっぱなしにすることも多いので、助かりますね。

*:最小冷房出力が、従来品CS-X404D2=0.5㎾、新製品CS-X405D2=0.3㎾。

また、それほど気温は高くないけれどムシムシと不快な梅雨時は、送風運転だけでも体感温度が1~2度ほど下がり、快適に過ごすことができるとのこと。ぜひ試してみてください。

パナソニックのエオリアは「熱中症ゼロへ」プロジェクトのオフィシャルパートナー

パナソニックのエオリアは「熱中症ゼロへ」プロジェクトのオフィシャルパートナーでもあります。プロジェクトの公式HPでは熱中症に関する情報が学べますので、参考にしていただきながら、エアコンも上手に活用して暑さ対策をしていきましょう。

こちらの記事もおすすめ

写真・文/Rina Ota