目次

文章を正しく読めない子どもが多い理由とは?

――「文章を正しく読めていない」状態の子どもは多いのでしょうか?

南雲先生:私は毎年、入塾してくる4年生の生徒の読む力を確認していますが、正確に読めているお子さんはごく少数です。一見スラスラ読んでいるようでも、内容を正しく理解できているとは限りません。本文に書かれていないことがらを、自分の思い込みで答えていることもよくあります。また、素材文だけではなく設問文を誤読し、質問の意図とは全く異なる答えを書いてしまうケースもあります。

――「読みグセ」はさまざまなところで影響が出てくるということですね。

南雲先生:「正しく読む」ことは、どの教科にも共通する大切なスキルです。国語にも解き方のテクニックのようなものはありますし、解釈の仕方や記述の書き方などを指導されることもあると思います。でも、それらを教わったところで、素材文そのものが理解できていなければ、どこに何が書いてあるかわからず、答えを探すこともできないんですよね。

――子どもたちに「読みグセ」がついてしまう原因はあるのでしょうか?

南雲先生:「文章の正しい読み方」を教わっていないというのが原因のひとつだと思います。小学校の国語の授業では、「あなたはこの文章を読んでどう感じましたか?」というようなことをよく聞かれますよね。「国語は感じ取る教科」だという誤解をしている人も少なくありません。そういったイメージによって「自分はこう思ったのだから、答えはこれだ」と思い込んでしまうのだと思います。

正しく読むための5つのポイントを身につけよう

――では、正しく読むためにはどのような点に気をつければよいのでしょうか?

南雲先生:文章を正しく読むためにはポイントがあります。お子さんがどのように読み間違えているのかを知ることも、正しく読むトレーニングの第一歩です。

1:助詞を正確に読む

音読をするときも、「が・の・を・に」などの助詞を読み飛ばしてしまう子が多いです。しかし、助詞は文章の意味を左右する大事なもの。「私が太郎さんをほめた」と「私を太郎さんがほめた」では意味が変わってしまいます。文章が長くなっても「誰が何をしたか」ということをしっかりと押さえましょう。また、「リスがクルミを食べた。」という文章を「クルミは」を主語にして言い換える、というような練習をすると、助詞の使い方が身につきます。

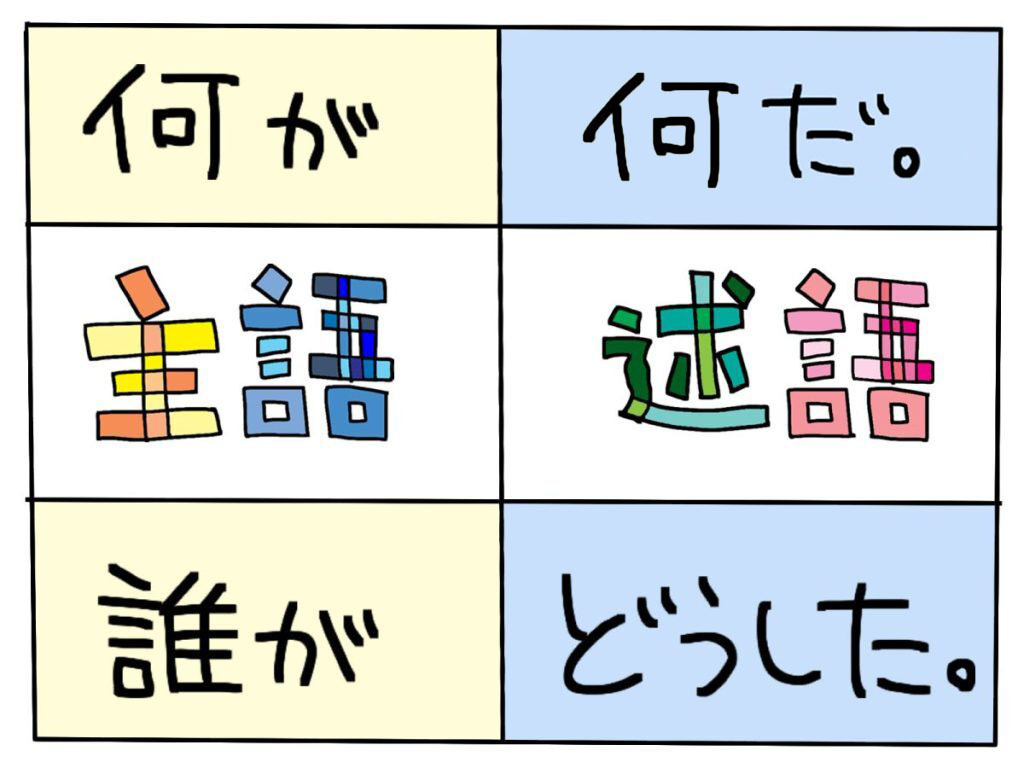

2:主語、述語の対応をつかむ

日本語は主語と述語が離れていますし、主語が省かれる場合もあります。そのため、「主語」とそれに対応する「述語」という骨組みを意識していないと、「今、何について述べているのか」がわからず、話についていけなくなってしまいます。「犬がワンワンとほえる」のような簡単な問題で主語と述語を見つけることはできても、実際の文章はもっと複雑です。文章を読みながら、「何(誰)がどうする(何だ・どんなだ)」を理解できるようにしましょう。

3:前後の内容を関連づけながら整理する

文章を読むときは、前に書かれていた内容を頭の中に留めておき、今読んでいることがらを前の内容と関連づけて整理していく必要があります。しかし、読むのが苦手な子は、目の前の文章を追うのに精いっぱいで、最後まで読んでも結局何の話だったかわからないということになりがちです。テストで素材文の中から答えを探すときにも、内容が理解できていれば「この辺りに書いてあったはずだ」とわかり、パッと答えを探すことができます。物語でも説明文でも、「これって何だったかな?」と思うところがあれば、前に戻って確かめるくせをつけるとよいでしょう。

4:語彙や一般常識を身につける

大人にとっては当たり前のことでも、子どもには意味がわからないということもよくあります。例えば同じ鳥の鳴き声でも、鳩ならばほのぼのした感じ、カラスならば不吉なイメージということを知らなければ、文章を正しく理解することができません。優秀なお子さんでも、「不良ってどんな人ですか?」「アパートの意味がわかりません」などと聞いてくることもありますし、「タバコの煙をふっと吐いた」という表現は、一昔前は渋さやかっこよさを表現していた、と教えると、「え〜なんで!?」と言われたりします(笑)。こういった知識は、読書経験を増やすと同時に、時にはマンガやアニメなどを見ることでも培われると思います。

5:主観で解釈しないようにする

これは先ほどもお伝えしたのですが、文章を読んでいて「自分がどう思ったか」を優先して考えてしまうお子さんが多いです。例えば「落とし物が見つかって、ほっとした」の心情として適切なのは「安心した」となりますが、自分の気持ちを優先してしまう子は「うれしい」と答えることがあります。読んでいる中で自分の感情が動くのは自然なことですが、その気持ちは少し横に置いて、文章の中でどのように書かれているのか、読み取って答えるように気をつけてください。

「これとは何のこと?」親子の対話で正しく読むトレーニングを

――これらのポイントを踏まえた上で、正しく読むためのトレーニングをしていくのですね。

南雲先生:細かいところまで気を配って読むことを「精読」といいます。これはぜひ親子で取り組んでいただきたいです。精読をするときは、少し短めの文章を使います。物語が好きな子なら説明文を選ぶというように、普段あまり触れていないものを読むのがおすすめです。

文章を一通り黙読させた後に内容を確認すると、お子さんがどれくらい理解できているかがわかるでしょう。時間がなければ、ところどころで内容を確認していくという方法もあります。そして、例えば、述語に当たる部分に線を引き、「この主語はどれですか?」というようにどんどん質問していきます。

私の教室でも、「指示語スペシャル」と称して、ひたすら「これとは何を指しますか?」「それとは何ですか?」と聞いていくというトレーニングをすることもあります。こういった対話を通して、少しずつ文章を正しく読む方法が身についていきます。お子さん自身も、今までは読み飛ばしていた部分が理解できるので、読むことが楽しくなるはずです。ぜひ楽しい雰囲気で取り組んでみてください。

まずは読み聞かせからでもOK! 1日10分の読書を習慣に!

――他にも、「正しく読む力」を育てるために家庭でできる習慣はありますか。

南雲先生:やはり本を読むことですね。「うちの子、本を読まないんです」というご相談をよくいただきます。読書は他人から強制されるものではないというイメージがあるのか、何としてでも読書をさせようと考える方は少ないように感じます。しかし、読書経験は国語力の基盤であり、算数における四則計算のようなものです。ですから、「時間ができたら」と先送りせず、1日10分でもよいので本を読む時間をとりましょう。最初は絵が多く、文字の少ない本でもかまいません。

また、小学生でも「読み聞かせ」は有効です。少しずつ文字が多い本を自分で読めるように、まずは読書習慣をつけることから始めてみましょう。

――どんな本を選ぶのがよいですか?

南雲先生:お子さんが興味をもった本を選ぶのがよいです。あまり本を読んだことがなければアニメのノベライズ本や『かいけつゾロリ』、『おしりたんてい』シリーズなどから始めてみてください。中学受験の定番ともいえる子ども新聞も内容が充実していて、読書だけでなく、精読のトレーニングにも使えます。

また、比喩の表現を理解するのが苦手なお子さんには、ちょっと意外かもしれませんが、なぞなぞの本がおすすめです。角野栄子さんの『なぞなぞあそびうた』という本があり、これは比喩の表現に慣れるのにぴったりですよ。

――ありがとうございました! 南雲先生の著書『小学生のための 文章を正しく読む力を育てる本』には精読トレーニングの詳しい方法や、実際に取り組める問題、小学生におすすめの本リストなどが掲載されています。ぜひ親子で読んでみてください。

こちらの記事もおすすめ

お話をうかがったのは

東京都生まれ。元四谷大塚進学教室国語科専任講師。

10年間、「桜蔭特別コース」で指導にあたり、女子最難関といわれる桜蔭中学校合格率8割をたたき出す。 効果的な勉強法によって生徒の力を引き出し、確実に伸ばしていく指導力とともに、「中学受験は子どもが幸せになるためのもの」という信条と的確な入試分析に基づく親身な受験指導により、生徒・保護者から絶大な信頼を集めている。自らも中学受験を経験。フェリス女学院中学・高校を経て、横浜国立大学教育学部卒業。横浜市立小学校の教員を務めた後、長女出産を機に四谷大塚進学教室講師に転身した。2005年には長女の中学受験も経験。受験指導のプロ講師、受験生の母、元中学受験生にして小学校教諭の視点も備えた指導者。主な著書に「小学生のための文章を正しく読む力を育てる本」(すばる舎)などがある。

朝日新聞EduAでコラム連載中。

南雲国語教室 HP

取材・文/平丸真梨子