国語辞典を使うと、どんな力がつく?

国語辞典を使うと、具体的にどんな力がつくのでしょうか。

①余計な誘惑がないから、集中して調べられる

インターネットで調べ物をしているとき、YouTubeやニュースサイトに気が向いてしまい、いつの間にか集中できなくなっていることはありませんか?

国語辞典を使って調べるときは、その心配がありません。じっくりとした学びを深める時間になります。

また、インターネットは「この意味はこれ」と簡単に短い回答をくれるのに対して、国語辞典では、言葉の深い意味や関連する知識も一緒に学べます。最近の脳科学の研究によると、簡単に勉強したことは忘れてしまい、難しい学習ほど記憶に残りやすいとのこと。ちょっと時間がかかっても、後々のためになる苦労はやったほうがいい。国語辞典で調べる過程は脳のシナプスを活性化させ、学んだことを長く覚えておくのに有効なのだそうです。

②「なぜ?」を調べようとする子、「ま、いいか」で済ませる子、大人になった時の差は歴然

国語辞典を使う習慣があると「なぜ?」をそのままにできなくなります。どうしても知りたくなるので、分からないことは調べないと気がすまなくなるんですね! 常に新しい知識を求める姿勢を持っている子と、「知らないけど、まあ、いいか」とそのままにしてしまう子。大人になった時の差は歴然としています。

分からないことを調べる習慣は、学びに対しても能動的になりますし、問題解決力を高めます。将来のどんな場面でも役立つ、価値ある力につながります。国語辞典を引く目的は、語彙力を増やすためだけではありません。分からないことがあったら調べる習慣こそが、大人になっても大切なのです。

③人間関係にも良い影響

言葉を知っていると、感情に言葉をあてがうことができ、それを周囲の人々に伝えられます。なぜ悲しいのか、どのくらい喜んでいるのか、どうしてほしいのかを具体的に説明できるようになると、人間関係はよりスムーズになります。

例えば、何か嫌なことがあったときに、「あなたが嫌いなのではなく、その行動が苦手だ」と伝えることができれば、相手を否定せずに自分の気持ちを表現できるんですね。お互いにこのようなコミュニケーションが取れるようになると、喧嘩やいじめが減り、相手に対する思いやりが生まれやすくなります。

親子で国語辞典を使ってみよう!

親子で国語辞典を活用する場合、次の3つのことを心がけてみてください。

①親も一緒に調べる習慣をつける

お父さんやお母さんも、これをいい機会だと思ってトライしてみませんか。

私が息子を育てていた頃は、インターネットが今ほど普及していなかったので、分からないことがあると親子でよく辞書を引いたものです。私と夫はそれぞれ自分の辞書を持っており、子どもにも自分の辞書を。息子に「寝ずの番」の意味を聞かれたときには驚きましたが、それも一緒に調べました。

親が率先して調べる姿勢を見せると、子どもも自然と調べることに興味を持つようになります。国語辞典は、リビングやダイニングのすぐ手の届くところに置いておくのがおすすめ。親子で話す時間も増えるので、楽しんでやってみてください。

調べるということは、単なる足し算ではありません。たとえ1%の力がついて、1が1.01になったとして、その次は1.01×1.01で1.021、1.021×1.021=1.042と複数式に増えるのと同じで、何倍もに広がっていくのです。小さな習慣も積み重なれば膨大な知識量になります。

②子どもの好きなように辞書を使わせる

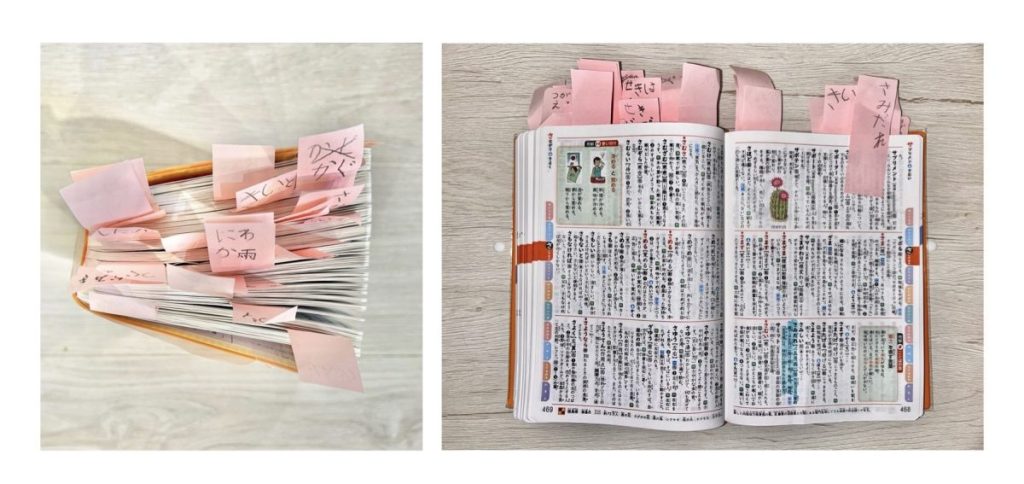

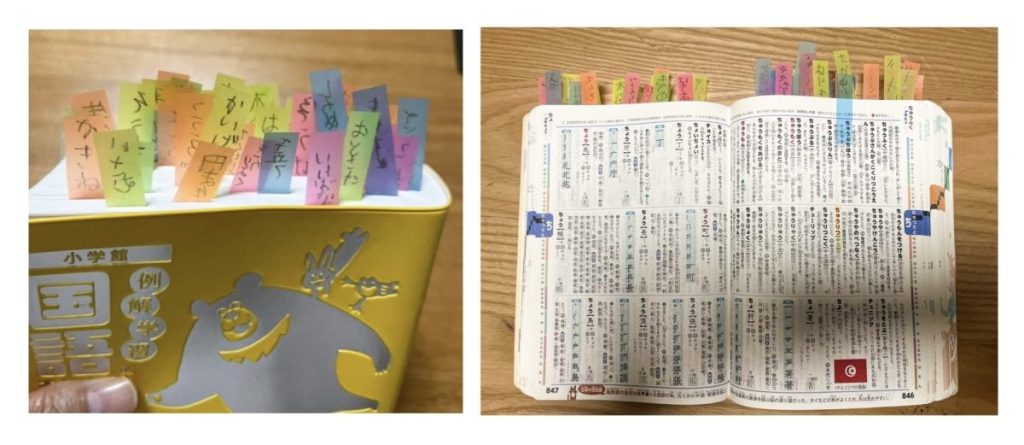

私の塾では、調べた言葉に付箋を貼ります。そこにページを書く子もいれば、調べた言葉をメモする子、2回目に調べた言葉をチェックする子などさまざま。付箋が多すぎて、辞書がケースに入らないほどの厚さに膨らんでいる子もいます。

大切なのは、好きなように辞書を使わせるということです。ページに赤線を引くのでも良いでしょう。自由に使って良いのです。学びが目に見えると、子どもたちも嬉しいですよね。もう調べつくしてしまって、中には小学4年生で中学生用の辞書にグレードアップする子もいるほどです。

③口出しは〝悪魔の言葉″

子どもが調べた言葉をノートに書きだそうとした時、つい、「そんな方法ではどうせ続かないからやめなさい」などと言っていませんか?

これを私は〝悪魔の言葉″と言っています。 子どもが自分でやりたいと言ったことに親は口出しせず、意欲を尊重することが重要です。たとえ途中でやめることがあっても良いのです。「そういうこともあるよ。やり方を変えてみようか」と前向きに対応することで自主性が育ちます。「どうせ続かないから」と否定せず、自分でやり始めたことをほめてあげてください。

子どもが手にとって気に入ったものを選んで

言葉に興味を持つ4,5歳から使ってみる

よく聞かれるのが、「いつから、どんな辞書を使えば良いですか?」です。ベストなのは、言葉に一番興味を持つ4,5歳でしょうか。国語辞典は今でも、幼稚園の卒園祝いによく選ばれる贈り物のひとつですが、とても良いタイミングだと思います。一緒に調べながら親子で話す時間を持ってほしいので、習慣づけるのには反抗期になる前が良いでしょうが、やり方次第でいつからでも始められると思います。諦めないでくださいね。

自分が気に入ったものを選ぶ

辞書を買う場合、子どもが自分で選ぶことが大切です。本屋さんに行って、実際に辞書を手に取り、ページをめくってみて、使いやすいものを買ってあげてください。最近の国語辞典は紙質が良くなって軽くなっています。アニメのキャラクターと言葉をリンクさせた挿絵は印象に残りやすいですし、国語辞典の中に漢字も載っているので漢字の勉強もできます。自分の名前を辞書の中に載せてくれるものもあるので、自分だけの国語辞典を作るのも楽しいのでは。

子どもにとっては新しい世界への入り口

「忘れた」と「知らない」は違います。大人は日本語の素地があるので「忘れた言葉を思い出す」ですが、子どもは初めて言葉と出会うので「知らない」のです。これは「知らないことを学ぶ」ということで、「忘れていることを思い出す」とは全く異なる経験です。

大人にとって国語辞典は情報を再確認するツールですが、子どもたちにとっては新しい世界への入り口となることをしっかり理解し、ぜひ語彙力だけでなく問題解決力やコミュニケーション力を育てる基盤をつくってあげてください。

良い習慣は始めは小さな差のように見えますが、大人になるまでには、大きな差として彼らの人生に影響を与えます。さあ、今日から、毎日少しずつ新しい言葉を一緒に調べてみませんか。

あなたにはこちらもおすすめ

お話を伺ったのは

松嶋有香さん|文章力養成コーチ

国語教師・教育コンサルタント・文章力養成コーチ。平成元年静岡大学教育学部心理教育学科卒。東京在住。オリジナルインターネット国語プログラム「かきまくれっ!こくご トレーニングペーパー」指導者。地域未来塾コーディネーター。サイトhttps://kakimakuru.com/

取材・文/黒澤真紀