自由研究で簡単にできるネタをリサーチ!

夏休みの宿題で、子どもだけでなく、親も頭を悩ませてしまいがちなのが自由研究。「これをしたら?」とヒントを与えてもなかなか乗り気にならない子も多いですよね。そんなときは、とにかく簡単なものがオススメ。

「今日やれば終わるよ!」とか、「毎日1回だけ観察すれば終わるよ」と声かけすればゴールがイメージでき、取り組みやすいのでは? そんな簡単にできる自由研究を、ママ・パパ122人にリサーチしました! オススメの簡単自由研究がたくさん出てきたので、ぜひ参考にしてください。

簡単にできる実験

簡単に材料が集められて、短時間で終わる実験をまとめました。簡単ながらわかりやすい変化が起こるものなので、最初は乗り気じゃない子も楽しくできるはず。

電気を通すもの調べ

豆電球と電池をつないだものを用意。その間に調べたいものをつないで、豆電球が付くかどうかをチェック。電気がついたときには「わぁ!」とうれしくなりますよ。楽しく実験できる自由研究です。専用のキットを買うとより簡単にできるのでオススメ。

準備するもの

豆電球(乾電池で光るタイプ)

乾電池(単1〜単3など、豆電球に合ったもの)

電池ボックス(電池を安全にセットできるもの)

導線(両端がクリップになっていると便利)

調べたい素材(例:アルミホイル、スプーン、えんぴつ、プラスチック、紙、ゴム、木など)

専用の電気実験キット(市販のものでもOK)

記録用ノート・ペン・表を作る紙

進め方

① 豆電球と乾電池を導線でつないで、電気が流れる回路を作ります。豆電球が光ることを確認しましょう。

② 導線の間に、アルミホイルやスプーンなどの素材をはさみます。豆電球が光ったら、その素材は「電気を通すもの」です。

③ 金属、木、紙、プラスチックなど、身のまわりのものを使って、電気が通るかどうかを調べます。光らなかったら「電気を通さないもの」です。

④ 光ったかどうかを表にまとめて、「通す」「通さない」で分類します。素材の特徴もメモしておくと、まとめに役立ちます。

まとめ方のコツ

・表やグラフにすると、結果がひと目でわかりやすくなります。

・写真を撮って貼ったり、豆電球が光った瞬間の感想を書くと、楽しいレポートになります。

・「なぜ電気を通すのか?」を調べて、金属の特徴などを補足すると、より深いまとめになります。

実験時間の目安

1時間

学年の目安

小学1年生〜3年生

ママパパのおすすめポイント

「簡単にできる」(40代・東京都・子ども2人)

まめでんきゅうE型

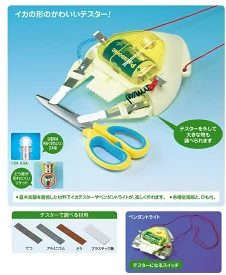

色のつくりかた

絵の具で色を出し、それぞれを混ぜてみて違う色が出来上がったら記録。色の種類が多い絵の具セットもあるけれど、基本の色があれば変わった色も作り出せるという発見につながりますよね。

準備するもの

絵の具(赤・青・黄の三原色があればOK)

パレット(色を混ぜるためのもの)

筆(太めと細めがあると便利)

水入れ・ぞうきん(筆を洗うため)

白い紙(色を試すため)

記録用ノート・ペン

あれば:色見本カードや色の名前一覧表

進め方

① 赤・青・黄の三原色を紙に塗って、どんな色かを記録します。

② 2色ずつ混ぜて、何色になるかを試します。

例:赤+青=むらさき、青+黄=みどりなど。

③ 混ぜた色を紙に塗り、「何色+何色=○○色」と記録します。色の名前がわからないときは、自分で名前をつけてもOKです。

④ 3色を混ぜたり、少しずつ色の量を変えてみたりして、変化を楽しみましょう。

まとめ方のコツ

・色の組み合わせを表にすると、見やすくてわかりやすいです。

・実際に塗った色を紙に貼って、見本として残すと楽しいまとめになります。

・「お気に入りの色」「びっくりした色」など、感想も書き添えるとオリジナリティが出ます。

実験時間の目安

10分

学年の目安

小学1年生〜3年生

ママパパのおすすめポイント

「絵の具があればできる」(40代・福島県・子ども1人)

ぺんてる 絵の具 エフ水彩

砂鉄取り

海に行くことがあれば砂浜で採取してみましょう。近場で採取できれば短時間で終わります。磁石は100円ショップのものだと磁力が弱いことがあるので、ホームセンターなどで購入するほうがいいかもしれません。身の回りにこんなに砂鉄があったんだとびっくりする子も多いはず!

準備するもの

強めの磁石(ホームセンターなどで購入できる)

ジッパー付きの袋(磁石を入れて使う)

砂鉄を集めるためのケース(小さな容器や紙皿など)

はかり(ケースの重さと砂鉄の重さを測るため)

記録用ノート・ペン

あれば:スコップや軍手(採取をしやすくするため)

進め方

① 磁石を直接砂に触れさせないよう、ジッパー袋に入れて準備します。

② 砂場や砂浜で、袋に入れた磁石を砂にこすりつけると、黒い粒(砂鉄)がくっついてきます。

③ ケースの上で袋から磁石を取り出すと、砂鉄がケースに落ちます。先にケースの重さを量っておくと、砂鉄の量が正確にわかります。

④ 公園、校庭、海辺など、いろいろな場所で試してみましょう。場所によって砂鉄の量が違うかもしれません。

⑤ 採取した砂鉄の重さをはかり、場所ごとに記録します。見た目や粒の大きさもメモしておくと、まとめに役立ちます。

まとめ方のコツ

・表にして「場所」「砂鉄の量」「見た目の特徴」などを整理するとわかりやすいです。

・写真を撮って貼ると、実験の様子が伝わりやすくなります。

・「なぜ砂鉄があるのか?」を調べて、地面の成分や磁石の仕組みを補足すると、より深いまとめになります。

実験時間の目安

10分

学年の目安

小学2年生〜4年生

ママパパのおすすめポイント

「磁石があればできる」(30代・大分県・子ども1人)

あさがおの色水

夏に育てやすい朝顔。学校で育てている子も多いですよね。そんな朝顔の色水は簡単に作れます。水につけたら花びらを押して色を出すだけ。朝顔の色ごとにきれいな色ができるので、観察。また、布などに染み込ませても面白いはず。

準備するもの

あさがおの花(色の違うものがあるとより楽しい)

小さな容器(色水を作るため)

水(少量でOK)

スプーンや割り箸(花びらを押すため)

白い布や紙(色水を染み込ませる用)

記録用ノート・ペン

あれば:スポイトや絵筆(色水を使って絵を描いても楽しい)

進め方

①朝に咲いたばかりのあさがおの花を摘みます。色の違う花をいくつか用意すると比較できます。

②小さな容器に少量の水を入れ、花びらをちぎって入れます。

③スプーンや割り箸で花びらを押すと、色が水ににじみ出てきます。色水の完成です!

④できた色水の色を記録します。花の色によって、青っぽい水や赤紫の水など、さまざまな色ができます。

⑤白い布や紙に色水を染み込ませて、どんな色になるかを観察します。にじみ方や色の変化も記録しましょう。

まとめ方のコツ

・花の色とできた色水を並べて記録すると、違いがわかりやすくなります。

・写真やスケッチを使って、色の変化を視覚的にまとめると楽しいです。

・染めた布や紙を貼って、作品として仕上げるのもオススメです。

・「なぜ色が出るのか?」を調べて、植物の色素について触れるとより深いまとめになります。

実験時間の目安

10分

学年の目安

小学1年生〜3年生

ママパパのおすすめポイント

「簡単にできる」(40代・大阪府・子ども2人)

スライム

スライムも身近なもので作れます。買うものとしては、PVA洗濯のり(ホームセンターやネットで購入)、ホウ砂(ドラッグストアで)で、あとは家にあるものでOK。 いろいろな色でカラフルにするほか、グリッターなどを入れれば幅が広がります。

準備するもの

PVA洗濯のり(ホームセンターやネットで購入)

ホウ砂(ドラッグストアで購入可能)

水(洗濯のりと同量+ホウ砂用)

お湯(約25ml)

絵の具(好きな色でOK)

グリッター(あれば)

計量スプーン(ホウ砂を量るため)

コップや紙コップ(2個以上)

割り箸やスプーン(混ぜる用)

記録用ノート・ペン

あれば:ビニール手袋や新聞紙(手や机が汚れないように)

進め方

① コップにPVA洗濯のりを入れ、同じ量の水を加えてよく混ぜます。

② 好きな色の絵の具を少し加えて、ぐるぐる混ぜます。グリッターを入れるとキラキラして楽しいです。

③ 別のコップにお湯25mlを入れ、ホウ砂2gを加えてよく溶かします。

④ 洗濯のりのコップに、ホウ砂水を少しずつ加えながら混ぜます。だんだん固まってきたら、手で取り出して練ります。

⑤ 手でこねて、好みのかたさになったら完成です。色や感触を楽しみながら、いろいろなバリエーションを試してみましょう。

まとめ方のコツ

・作ったスライムの色や感触を記録すると、比較がしやすくなります。

・写真を撮って貼ったり、作り方をイラストでまとめると見やすくなります。

・「ホウ砂を入れるとどうして固まるの?」など、仕組みを調べて補足すると、より深いまとめになります。

実験時間の目安

10分

学年の目安

小学1年生〜4年生

ママパパのおすすめポイント

「子どもが好きで、後々遊べるから」(40代・高知県・子ども4人)

「材料があれば混ぜるだけ」(40代・東京都・子ども4人)

▼関連記事はこちら

氷の溶け方

家にあるもので手軽にできる実験。でも水以外の氷はなかなか作る機会がないので楽しい実験になりますよね。製氷機にいろいろ調べたい液体を入れて、氷を作ります(ジュース、塩、さとう、お酒、酢など興味があるもの)。 時間を計って溶ける順番を記録しましょう。

準備するもの

製氷機(または小さな容器)

調べたい液体(例:水、ジュース、塩水、砂糖水、お酒、酢など)

計量カップ(液体の量をそろえるため)

タイマーまたは時計(溶ける時間を測定)

トレーや皿(氷を並べるため)

記録用ノート・ペン

あれば:温度計(室温や液体の温度を測るとより詳しくなる)

進め方

① 水、ジュース、塩水、砂糖水など、興味のある液体を同じ量ずつ用意します。塩水や砂糖水は、水に塩や砂糖を溶かして作ります。

② それぞれの液体を製氷機に入れ、冷凍庫で凍らせます。完全に凍るまで数時間〜一晩置きましょう。

③ 凍った氷をトレーや皿に並べ、室温で自然に溶かします。氷同士がくっつかないように間隔をあけましょう。

④ タイマーで時間を計りながら、どの氷が何分で溶けたかを記録します。途中で見た目の変化もメモしておくと、まとめに役立ちます。

⑤ どの液体の氷が一番早く溶けたか、どんな違いがあったかを整理しましょう。

まとめ方のコツ

・表やグラフにして「液体の種類」「溶けた時間」「見た目の特徴」などを整理するとわかりやすいです。

・写真を撮って貼ると、氷の違いが視覚的に伝わります。

・「なぜ溶け方が違うのか?」を調べて、液体の性質や凍る温度について補足すると、より深いまとめになります。

実験時間の目安

30分

学年の目安

小学2年生〜5年生

ママパパのおすすめポイント

「氷を外でほっておいて、時間をはかるだけ」(40代・石川県・子ども2人)

10円玉みがき

難しそうに思える理科の実験。でも、家にあるものでできて、お小遣いの硬貨がピカピカになるとうれしいですよね。銅でできた10円玉は表面が酸化してサビいていることがほとんど。お酢と塩を混ぜたものでこすればサビが落とせます。同じ成分を含んだタバスコやケチャップなどでも同じことができます。いくつか実験して落ち方や落ちる時間をまとめてみましょう。

準備するもの

黒ずんだ10円玉(できれば複数枚)

お酢

塩

タバスコ、ケチャップ、レモン汁など(酸性+塩分を含むもの)

小皿やカップ(液体を入れる容器)

綿棒や歯ブラシ(こする道具)

タイマーまたは時計

記録用ノート・ペン

あれば:手袋(手が荒れないように)

進め方

① 実験前に、10円玉の色や汚れ具合を観察して記録しておきましょう。写真を撮っておくと比較しやすくなります。

② お酢+塩を混ぜた液体を作ります。その他の調味料(タバスコ、ケチャップなど)も小皿に分けて用意します。

③ それぞれの液体に10円玉を入れて、同じ時間だけつけておきます(例:5分〜10分)。タイマーで時間を計りましょう。

④ 時間が経ったら、綿棒や歯ブラシで軽くこすってみます。どれくらいサビが落ちたかを観察・記録します。

⑤ どの液体が一番よく落ちたか、落ちるまでの時間やこすりやすさなどをまとめましょう。

まとめ方のコツ

・表にして「液体の種類」「つけた時間」「落ち具合」などを整理すると見やすくなります。

・前と後の写真を並べると、変化が一目でわかります。

・「なぜ落ちるのか?」を調べて、酸と塩の働きについて簡単に説明すると、理科の理解が深まります。

・実験の感想や工夫した点も書き添えると、オリジナリティが出ます。

実験時間の目安

1時間

学年の目安

小学3年生〜6年生向け

ママパパのおすすめポイント

「いろいろな液につけてみる」(30代・香川県・子ども3人)

HugKumでは、自由研究のアイデア満載の特設サイトを開設しています。そちらもあわせてご覧ください。

簡単にできる工作

作ることが好きな子にぴったりなのが、工作の自由研究。難しそう、という気持ちを感じることなく楽しんで取り組めるのがメリットです。

段ボール迷路

ビー玉などを転がす段ボール迷路は、大きすぎず手軽に作れるもの。ガムテープを使えば、取り外しも簡単なので、道を作ったり、行き止まりを作ったりと、いろいろと工夫することで、思考能力が養われますよね。

準備するもの

段ボール(底が平らな箱型がオススメ)

ガムテープ(紙製・布製どちらでもOK)

はさみ・カッター(安全に使えるよう注意)

定規・えんぴつ(設計用)

厚紙やストロー(道や壁の材料)

ビー玉(転がすため)

あれば:色紙やマーカー(装飾用)

進め方

① 段ボールの底面サイズに合わせて、どんな道にするかを紙に書いてみましょう。スタートとゴールの位置、行き止まりや分岐点などを考えると面白くなります。

② 厚紙やストローを使って、道の壁になるパーツを切り出します。高さはビー玉が通れるくらいに調整しましょう。

③ 設計図に合わせて、道のパーツをガムテープで貼りつけていきます。貼り直しができるように、強く押しすぎないのがコツです。

④ 迷路に色をつけたり、スタートやゴールに旗を立てたりすると、見た目も楽しくなります。

⑤ 完成したら、ビー玉を転がして遊んでみましょう。うまく転がらない場所があれば、道を直したり、傾きを調整したりして改良してみましょう。

工作時間の目安

2時間

学年の目安

全学年

ママパパのおすすめポイント

「余った段ボールなど、自宅にあるもので作れたりする」(30代・沖縄県・子ども2人)

バスボム

バスボムとは、お風呂に入れるとシュワシュワ溶け出す入浴剤。家族みんなで楽しめますよね。炭酸ガスが出るので温浴効果もバッチリ。作り方は簡単で、ほとんどが100円ショップで揃います。

準備するもの

重曹(食用)100g

クエン酸(食用)50g

片栗粉 50g

食紅(好きな色)

ポリ袋(材料を混ぜる用)

スプーン(混ぜる・水を加える用)

水(少量)

ラップまたは型(丸める用)

あれば:アロマオイル(香りづけ)、型(シリコン型など)

進め方

① 重曹100g、クエン酸50g、片栗粉50g、食紅をポリ袋に入れて、袋の口を閉じてよく振って混ぜます。

② スプーンで水をほんの少しずつ加えます。一度に入れすぎると炭酸ガスが出てしまうので注意! しっとりしてきたらOK。

③ 手でおにぎりのように丸めるか、型に押し込んで形を作ります。崩れないようにしっかり固めましょう。

④ 湿気のない場所に置いて、半日〜1日乾燥させます。しっかり固まったら完成!

⑤ 完成したバスボムをお風呂に入れて、シュワシュワと泡が出る様子を観察しましょう。香りや色の変化も楽しめます。

まとめ方のコツ

・材料の分量や作り方を表にすると、見やすくなります。

・作る様子や完成品の写真を貼ると、工程が伝わりやすくなります。

・「なぜシュワシュワするのか?」を調べて、重曹とクエン酸の化学反応について簡単に説明すると、理科の学びにもつながります。

・香りや色の違いによる感想も書くと、オリジナリティが出ます。

工作時間の目安

1時間

学年の目安

小学2年生〜6年生

ママパパのおすすめポイント

「去年作ったら思いのほか簡単だったので」(40代・東京都・子ども2人)

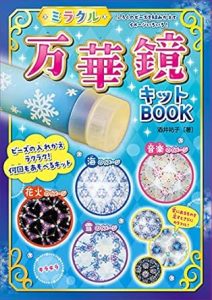

万華鏡

のぞくと楽しい万華鏡を作りましょう。牛乳パック以外に、ラップやトイレットペーパーの芯を使うのも便利です。また市販の万華鏡キットを使えば材料集めが簡単に。

準備するもの

牛乳パック(またはラップの芯・トイレットペーパーの芯)

プラ板(または鏡シート・アルミシートなど反射する素材)

ビーズ・スパンコール・ラメなど(中に入れる飾り)

黒い紙(のぞき穴を作るため)

はさみ・カッター

テープ・のり

定規・えんぴつ

または:市販の万華鏡キット(材料がそろっていて便利)

進め方

① 牛乳パックを縦に切り開き、三角柱になるように折り曲げて形を整えます。長さは15〜20cmくらいが扱いやすいです。

② 三角形の内側に、反射するプラ板を貼り合わせます。3枚の板が鏡のように向かい合うように配置するのがポイントです。

③ 筒の片側に、ビーズやスパンコールなどを入れます。色や形を工夫すると、模様がよりきれいになります。

④ 飾りがこぼれないように、プラ板や透明なシートでカバーします。テープでしっかり固定しましょう。

⑤ 黒い紙に小さな穴を開けて、筒の反対側に貼り付けます。穴の大きさは、目でのぞけるくらいがちょうどいいです。

⑥ 光のある場所でのぞいてみましょう。ビーズが動くたびに模様が変わり、何度見ても飽きません。

まとめ方のコツ

・作り方の工程を写真やイラストでまとめると、見やすくなります。

・のぞいたときの模様をスケッチしたり、色や形の違いによる変化を記録したりすると、観察力が育ちます。

・「なぜ模様ができるのか?」を調べて、鏡の反射や光の仕組みについて補足すると、理科の学びにもつながります。

工作時間の目安

1時間

学年の目安

小学2年生〜6年生

ママパパのおすすめポイント

「キットがあるので簡単」(30代・兵庫県・子ども4人)

ミラクル万華鏡キットBOOK

ちぎり絵

小さくちぎった折り紙で、絵を描いていく工作。画用紙に下書きをしてから、ちぎった折り紙で埋めていきましょう。また、細かくちぎったものでなくても、動物や花の形をちぎって貼り、表現することで素朴な雰囲気の絵にもなります。

準備するもの

折り紙(いろいろな色があると楽しい)

画用紙(絵の土台になる紙)

のり(スティックのりや液体のり)

はさみ(必要に応じて)

えんぴつ(下書き用)

ウェットティッシュ(手がのりでベタついたとき用)

進め方

① 「花」「動物」「風景」「好きなキャラクター」など、作りたい絵のテーマを決めましょう。

② 画用紙に下書きをします。えんぴつで軽く絵の輪郭を描いておくと、貼る場所がわかりやすくなります。

③ 指でちぎることでふちが自然な形になり、やわらかい雰囲気に。細かくちぎると色を塗るように貼れます。 大きめにちぎって形を表現する方法もオススメです。

④ 下書きに合わせて、ちぎった折り紙を貼っていきます。色のバランスや重ね方を工夫すると、立体感が出ます。

⑤ 全体が埋まったら完成です。最後に背景を加えたり、名前やタイトルを入れたりすると作品らしくなります。

まとめ方のコツ

・絵のテーマや工夫したポイントを文章で書いてみましょう。

・写真を撮って、ちぎる前・途中・完成の様子を並べると、工程がわかりやすくなります。

・色の選び方や貼り方の工夫をメモしておくと、次の作品づくりにも役立ちます。

・自由研究ノート、画用紙に写真とコメントを貼る、スライド風にまとめるなどがオススメ。

工作時間の目安

1時間

学年の目安

小学2年生〜6年生

ママパパのおすすめポイント

「低学年でも楽しめる」(40代・東京都・子ども1人)

紙粘土工作

紙粘土を使って自由な形を作る工作。動物やキャラクター、小物入れなど、アイデア次第でいろんな作品が作れます。絵の具やマーカーで色を付けて、自分だけのオリジナル作品に仕上げましょう。乾燥後にニスを塗ると、さらに完成度が上がります。

準備するもの

紙粘土(白・カラーどちらでもOK)

絵の具またはマーカー(色をつける用)

筆・水入れ(絵の具を使う場合)

ニス(仕上げ用。なくてもOK)

新聞紙や作業マット(机が汚れないように)

ウェットティッシュ(手をふく用)

つまようじ・ヘラなど(細かい形を作るときに便利)

進め方

① 「動物」「好きなキャラクター」「小物入れ」「アクセサリー」など、テーマを決めましょう。

② 手でこねながら、少しずつ形を整えていきます。細かい部分はつまようじやヘラを使うと作りやすいです。

③ 形ができたら、風通しのよい場所でしっかり乾かします。大きさにもよりますが、1日〜数日かかることもあります。

④ 乾いたら、絵の具やマーカーで色をつけましょう。色の重ね方や模様の工夫で、作品の印象が変わります。

⑤ ツヤを出したい場合は、ニスを塗って乾かします。より完成度が高く見えます。

⑥ 作品に名前やタイトルをつけて、自由研究としてまとめましょう。

まとめ方のコツ

・作った作品の写真を撮って、工程ごとに並べるとわかりやすくなります。

・「どうやって作ったか」「工夫したところ」「難しかったところ」などを文章でまとめましょう。

・色の選び方や形の工夫をメモしておくと、次の作品づくりにも役立ちます。

・自由研究ノート、写真+コメントのポスター、スライド風のまとめなどがオススメ。

工作時間の目安

2時間(乾かす時間を除く)

学年の目安

全学年

ママパパのおすすめポイント

「紙粘土で好きな形を作って絵の具で色を塗り、最後にニスを塗って完成」(30代・新潟県・子ども2人)

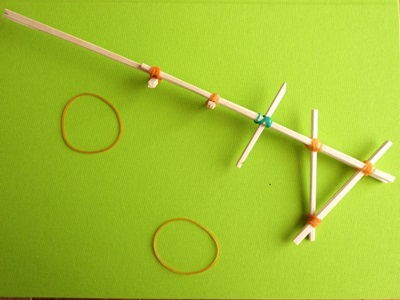

割り箸鉄砲

自由研究用に材料などを購入するのも手間になりますよね。家にあるものでおもちゃが作れるという驚きを感じられ、作ったら遊ぶことができるので、子どももやる気になってくれるはず。インターネットや本で作り方を調べられるので、トライしてみて。

準備するもの

割り箸(2〜3膳)

輪ゴム(数本)

はさみ

セロハンテープまたは接着剤

ペン(飾りつけ用)

的にする紙コップや空き箱など

進め方

① 割り箸を2本使って、十字になるように組み合わせます。ゴムの力で飛ばす仕組みなので、しっかり固定することがポイントです。

② 割り箸の先端に輪ゴムを引っかけて、飛ばせるようにします。ゴムの張り具合で飛距離が変わるので、何度か試して調整しましょう。

③ 持ちやすいようにテープで補強したり、飾りつけをしたりしてオリジナルの鉄砲に仕上げます。

④ 紙コップや空き箱を並べて的にし、割り箸鉄砲で狙ってみましょう。命中率や飛距離を記録すると、自由研究らしくなります。

まとめ方のコツ

・作り方の工程を写真やイラストでまとめると、見やすくなります。

・「どうすれば遠くまで飛ぶか」「的に当てるコツ」などを実験して記録すると、理科的な要素も加わります。

・飛距離や命中率を表にして比較すると、データのまとめ方も学べます。

・自由研究ノート、写真+コメントのポスター、観察記録シートなどにまとめましょう。

工作時間の目安

40~50分

学年の目安

小学1年生〜4年生向け

ママパパのおすすめポイント

「身近な材料を使って、ゴム飛ばしを作って、最終的に遊べるから」(40代・神奈川県・子ども2人)

スノードーム

難しそうに見えるけれども実は簡単。グリッターなどを入れるとキラキラと舞ってきれいです。そのままインテリアとして飾れるので素敵ですよ。

準備するもの

空き瓶(ジャム瓶や調味料のビンなど、フタつきのもの)

オーナメント(小さな人形や飾りなど)

接着剤(グルーガンや強力ボンド)

グリセリン(または洗濯のり)

精製水(または水)

グリッター(ラメや細かいスパンコールなど)

スプーンや計量カップ(混ぜる用)

進め方

① 空き瓶をよく洗って乾かします。ビンのフタの内側に、見せたいオーナメントを接着剤でしっかり貼り付けます。

② グリセリンと精製水を1:10の割合で混ぜます。 ※グリセリンの代わりに洗濯のりを使う場合は、洗濯のり:精製水=3:7の割合で混ぜましょう。

③ ビンの中に混ぜた液体を注ぎ、グリッターをスプーンで入れます。量は好みに合わせて調整しましょう。

④ オーナメントを貼ったフタをしっかり閉めます。逆さにすると、グリッターが舞ってとてもきれいです。そのまま飾ってインテリアとしても楽しめます。

まとめ方のコツ

・作り方の手順を写真やイラストで記録すると、見やすくなります。

・グリッターの種類や量による見え方の違いを比べると、実験的な要素も加わります。

・材料の割合や使った液体の違い(グリセリン vs 洗濯のり)を比較すると、理科的な視点も取り入れられます。

・自由研究ノート、写真つきポスター、観察記録シートなどにまとめましょう。

工作時間の目安

30分

学年の目安

小学2年生〜6年生向け

ママパパのおすすめポイント

「材料を揃えたら、ビンに入れるだけでできる」(40代・兵庫県・子ども2人)

「簡単な材料でできる」(30代・東京都・子ども1人)

▼関連記事はこちら

簡単にできる観察

観察は自分が好きなものを選ぶのがうまくいくコツ。遠くへ行くことなく調べられるとママ・パパも助かりますよね。

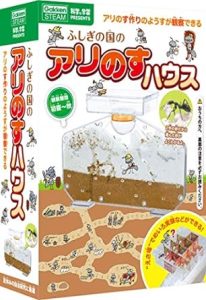

アリの飼育

公園ですぐに見つけられるアリの飼育も楽しい研究になりますよ。幅が狭い透明ケースに入れれば、巣の作り方が観察できるはず。また、甘い餌をいくつか用意して、どれが好きなのかを調べても面白いですよね。専用のキットを使えばさらに観察しやすくなります。

準備するもの

アリ(公園や庭で採集)

飼育ケース(幅が狭く、透明な容器がオススメ)

土または砂(アリが巣を作れるように)

スプーン(土を入れる用)

甘いエサ(砂糖水、ジャム、はちみつなど数種類)

スポイトや小皿(エサを置く用)

観察ノート

専用キット(市販のアリ観察キットがあると便利)

進め方

① 公園や庭などでアリを見つけて、数匹をそっと容器に入れて持ち帰ります。アリの種類は1種類にそろえると観察しやすいです。

② 透明な容器に土や砂を入れて、アリが巣を作れるようにします。幅が狭い容器だと、掘ったトンネルがよく見えます。

③ アリをケースに入れたら、静かな場所に置いて巣づくりの様子を観察します。毎日少しずつ変化するので、記録をとると面白いです。

④ 砂糖水、ジャム、はちみつなどを少量ずつ置いて、どれにアリが集まるかを観察します。時間や数を記録すると、実験らしくなります。

⑤ ケースのフタはしっかり閉めて、アリが逃げないように注意しましょう。長期間の飼育は難しいので、数日間の観察がオススメです。

まとめ方のコツ

・巣づくりの様子を写真やイラストで記録すると、変化がわかりやすくなります。

・エサの好みをグラフにすると、実験結果が見やすくなります。

・アリの動きや行動の気づきを文章でまとめると、観察力が育ちます。

・観察ノート、写真つきポスター、実験結果のグラフなどにまとめましょう。

観察期間の目安

1週間

学年の目安

小学3年生〜4年生

ママパパのおすすめポイント

「わかりやすい」(40代・東京都・子ども1人)

ふしぎの国のアリのすハウス

昆虫研究

昆虫好きの子にはぴったりの研究。カブトムシやクワガタを捕まえたら、どんなエサが好きか、いくつか置いてチェック。また、どの時間に寝ているのか、寝ているときは土にもぐるのか、などを観察すれば調査項目も広がります。

準備するもの

カブトムシまたはクワガタムシ(公園や森などで採集)

昆虫用の飼育ケース(通気性のあるもの)

土や腐葉土(昆虫がもぐれるように)

エサ(昆虫ゼリー、バナナ、りんご、スイカなど数種類)

小皿やスプーン(エサを置く用)

観察ノート

時計(活動時間を記録するため)

懐中電灯

進め方

① 公園や森などでカブトムシやクワガタを見つけて、飼育ケースに入れて持ち帰ります。複数匹いると比較しやすいですが、1匹でも十分観察できます。

② ケースに土や腐葉土を入れて、昆虫がもぐれるようにします。日陰で涼しい場所に置くと安心です。

③ 昆虫ゼリー、バナナ、りんご、スイカなどを小皿に分けて置き、どれに集まるかを観察します。時間ごとに記録すると、より詳しいデータになります。

④ 昼と夜でどの時間に動いているかを記録します。昼間は土にもぐっている?夜になると活発になる?など、行動の違いを調べましょう。

⑤ エサの好み、活動時間、寝ているときの様子などを観察ノートに記録します。写真やイラストを加えると、よりわかりやすくなります。

まとめ方のコツ

・エサの好みをグラフにすると、結果が見やすくなります。

・昼と夜の行動の違いを表にまとめると、比較しやすくなります。

・昆虫の特徴や気づいたことをイラストで描くと、楽しくまとめられます。

・観察ノート、写真つきポスター、グラフや表を使ったレポート形式などにまとめましょう。

観察期間の目安

2日

学年の目安

小学3年生~5年生

ママパパのおすすめポイント

「一日の活動パターンや好きな食べ物などをまとめる」(40代・神奈川県・子ども2人)

▼関連記事はこちら

蝉のぬけがら集め

公園や林などで見つけられる蝉のぬけがらを集めて観察します。ぬけがらの形や大きさ、種類を比べてみると面白い発見があります。持ち帰ったぬけがらは、標本にしたり、観察ノートに貼って記録したりすると学びが深まりますよ。

準備するもの

蝉のぬけがら(公園や林で採集)

小さな箱やケース(ぬけがらを持ち帰る用)

ピンセット(やさしく扱うため)

観察ノート

ルーペ(細かい部分を見る用)

標本用の台紙(厚紙など)

セロハンテープまたはのり(ぬけがらを貼る用)

ペン(記録用)

進め方

① 公園や林の木の幹、フェンス、ベンチの裏などをよく見て、蝉のぬけがらを探します。壊れやすいので、ピンセットでやさしく取るのがオススメです。

② 見つけたぬけがらは、小さな箱やケースに入れて持ち帰ります。種類や場所ごとに分けておくと、あとで比べやすくなります。

③ ルーペで細かい部分を見ながら、形・大きさ・足の数・背中の割れ方などを観察します。種類が違うと、ぬけがらの特徴も変わります。

④ ぬけがらを厚紙に貼って標本にしたり、観察ノートに貼ってコメントを書くと、見やすく記録できます。写真を撮って貼るのもオススメです。

まとめ方のコツ

・ぬけがらの写真やイラストを添えると、違いがわかりやすくなります。

・見つけた場所や時間を記録すると、どこに多いかなどの傾向が見えてきます。

・種類ごとに分類して、表やグラフにすると、理科的なまとめ方になります。

・観察ノート、標本台紙+コメント、写真つきポスターなどにまとめましょう。

観察期間の目安

3時間

学年の目安

3年生~4年生

ママパパのおすすめポイント

「蝉の抜け殻を集めて種類ごとに分けて特徴を書く」(40代・岡山県・子ども2人)

月の満ち欠け

特に材料を用意する必要がない月の観察。毎日見える月の形を見てノートに描写していきます。月齢をネットなどで調べて書き添えておくとさらに学びが深まるはず。2~3週間ほど続けると、1週間後の月の形を「予測」できるようになります。予測した月の形が実際と合致していたかどうかを確認すると、より発展的な研究になりますよ。

準備するもの

観察ノート(自由帳やスケッチブックでもOK)

ペン・色鉛筆(月の形を描く用)

カレンダー(日付を記録するため)

月齢を調べるためのネット環境または月齢カレンダー

時計(観察時間を決めるため)

進め方

① 毎日同じ時間(例:夜8時)に月を観察するようにしましょう。天気が良い日を選ぶと、月が見えやすくなります。

② 見えた月の形をノートに描きます。丸いか、半分か、細いかなど、できるだけ正確に記録しましょう。

③ インターネットや月齢カレンダーで、その日の月齢を調べて記録します。月齢とは、新月からの日数のことです。

④ 1週間ほど観察を続けたら、「1週間後の月はどんな形になっているか?」を予測してみましょう。実際の月と比べて、合っていたかどうかを確認します。

⑤ 「月が出る時間が変わった」「形の変化が早い」など、気づいたことを自由に書き添えると、観察力が育ちます。

まとめ方のコツ

・月の形を並べて描くと、変化の流れがわかりやすくなります。

・月齢と形の関係を表にすると、理科的なまとめ方になります。

・予測と実際の違いを比べることで、考察の力がつきます。

・観察ノート、月の形のイラスト+月齢表、予測と結果の比較レポートなどにまとめましょう。

観察期間の目安

毎日5分

学年の目安

3年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「普段夜に空を見上げることがないので、宇宙の不思議を感じてほしい」(40代・兵庫県・子ども2人)

天気の観察

まず空の写真を撮り、紙に貼ったら下に時間と気温を書き込みます。これを10日間ほど続けます。同時に、雲も撮影できたら形を調べたりポイントを付け加えてみましょう。高学年であれば、天気と雲のかたちに関連性を発見したり、ネットなどで収集できる天気図の特徴と天気の関係を調べてみると高度な研究になります。

準備するもの

カメラ(スマホでもOK)

観察ノートまたは画用紙

のり・テープ(写真を貼る用)

ペン・色鉛筆(記録や雲の形を描く用)

温度計(気温を測る用)または天気アプリ

カレンダー(日付を記録するため)

インターネット環境(天気図を調べる場合)

進め方

① 午前中や夕方など、時間を決めて空の写真を撮ります。できれば毎日同じ場所から撮ると比較しやすくなります。

② 撮った写真をノートや画用紙に貼り、下に「日付・時間・気温」を記録しましょう。

③ 雲が写っている場合は、その形を調べて名前(例:積雲、層雲など)を書いたり、特徴をメモしたりします。雲の種類はネットや図鑑で調べると楽しいですよ。

④ 晴れ・曇り・雨など、その日の天気も記録しておきましょう。気温との関係にも注目してみてください。

⑤ 天気図をネットで調べて、その日の天気とどう関係しているかを考察してみましょう。雲の形と天気のつながりを発見できるかもしれません。

まとめ方のコツ

・写真+記録を並べることで、視覚的にわかりやすくなります。

・雲の形や天気の変化を表にすると、比較しやすくなります。

・天気図と実際の天気を照らし合わせた考察を加えると、理科的なまとめになります。

・観察ノート、写真付き天気記録表、雲の種類一覧、天気図との比較レポートなどにまとめましょう。

観察期間の目安

毎日10分

学年の目安

4年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「一人でできる」(40代・埼玉県・子ども2人)

「自宅にいながら、日記感覚で情報収集できる」(40代・兵庫県・子ども1人)

▼こちらの関連記事も

もやしの成長観察

もやしは成長がとても早く、1週間ほどで食べられるくらいの大きさになります。 緑豆もやしの種を使って、毎日成長の様子を観察・記録していく自由研究は、手軽で達成感も抜群! 芽が出るまで水をしっかり与え、日光の当たらない場所で育てるのがポイントです。 最後に収穫したもやしを使った料理を紹介すれば、実用性もある楽しいまとめになります。

準備するもの

緑豆もやしの種(園芸店やインターネットで購入可能)

2Lペットボトル(半分に切って容器にする)

スポンジまたは脱脂綿(種を置く土台)

水(毎日かける用)

カメラまたはスケッチ用ノート

ペン・色鉛筆(記録用)

育てる場所(直射日光の当たらない室内)

進め方

① 2Lペットボトルを半分に切り、底の部分を使って育てる容器を作ります。中にスポンジや脱脂綿を敷きます。

② 緑豆もやしの種をスポンジの上に置き、水をたっぷり注ぎます。種がしっかり水に浸かるようにしましょう。

③ 1日2〜3回、水をかけてスポンジが乾かないようにします。種が水を吸って少しふくらみ、やがて芽が出てきます。

④ 種が完全に水に沈まないように、少し空気に触れるように調整します。これが発芽のポイントです。

⑤ 直射日光の当たらない場所に置くことで、白くて長いもやしに育ちます。暗い場所ほど、もやしらしい姿になります。

⑥ 写真を撮り、スケッチで成長の様子を記録しましょう。芽が出る日、長さの変化、色の違いなどを観察します。

⑦ 1週間〜10日ほどで収穫できます。最後に、収穫したもやしを使った料理(例:もやし炒め、ナムルなど)を紹介すると、実用的なまとめになります。

まとめ方のコツ

・写真やスケッチを並べて、成長の変化を見やすくまとめましょう。

・日ごとの長さや形の違いを表にすると、成長のスピードがわかります。

・育て方の工夫や失敗したことも書くと、よりリアルな研究になります。

・料理の写真やレシピを加えると、生活に役立つ自由研究としても印象的です。

・観察ノート、写真付き成長記録、日ごとの比較表、収穫レポート+料理紹介などにまとめましょう。

観察期間の目安

1週間

学年の目安

3年生~5年生

ママパパのおすすめポイント

「成長が早いので飽きない」(30代・静岡県・子ども3人)

星の観察

星に興味のある子にはぜひ星の観察を。どんな星が見えるかを事前にチェックして夜空をチェック。空気がきれいなところへ旅行に行った際に取り組めば、もっといろいろな星が見えるはず。

写真ではなかなか上手に撮影できないので、スケッチしておくのがオススメ。図鑑で調べて、星座などが確認できると感動しますよね。

準備するもの

星座早見表または星座アプリ

スケッチブックまたは観察ノート

ペン・色鉛筆(星の位置や形を描く用)

懐中電灯(赤いセロハンを貼ると目に優しい)

レジャーシートや椅子(屋外での観察用)

防寒具(季節によって)

図鑑やインターネット環境(星座の確認用)

進め方

① 星がよく見える晴れた夜を選びましょう。街の明かりが少ない場所や、旅行先の自然の中がオススメです。

② 星座早見表やアプリを使って、その日に見える星や星座を調べておきます。どの方角に何が見えるかを確認しておくとスムーズです。

③ 空を見上げて、見つけた星の位置や並びをスケッチします。星座の形がわかるように、線でつないでもOK。

④ 図鑑やアプリで、見つけた星がどの星座に属しているかを調べて記録します。明るい星には名前がついていることもあります。

⑤ 「星が瞬いて見える」「方角によって見える星が違う」など、感じたことや発見を自由に書きましょう。

まとめ方のコツ

・スケッチ+星座の名前をセットでまとめると、見やすくなります。

・観察した日・時間・場所を記録しておくと、星の見え方の違いが比較できます。

・星座の由来や神話などを調べて加えると、読み物としても楽しい自由研究になります。

・星空スケッチ集、星座の解説ノート、観察日記+星座図鑑風などにまとめましょう。

観察期間の目安

1時間

学年の目安

4年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「子どもが楽しみながらできる」(30代・福島県・子ども1人)

HugKumでは、自由研究のアイデア満載の特設サイトを開設しています。そちらもあわせてご覧ください。

簡単にできる調べ学習

図鑑やネットを駆使すればできる調べ学習は、じっくり取り組める時間がなくても、興味があればまとめやすい学習でしょう。

国旗の成り立ち調べ

世界中の国旗はそれぞれのデザインに意味がありますよね。色やデザインなどの意味を調べていくと、その国の成り立ちまでわかるはず。鮮やかな国旗の絵とともに紹介すれば、出来上がりもかっこいいですよね。

準備するもの

世界の国旗が載っている図鑑や資料(インターネットでもOK)

ノートまたは自由研究用のワークシート

色鉛筆・ペン・定規

白い画用紙(国旗を描く用)

地図帳(国の位置も調べられると◎)

進め方

① 気になる国を3〜5か国ほど選びます。好きな国、よく聞く国、色が気になる国など、選び方は自由!

② その国の国旗の色や形、模様の意味を調べましょう。たとえば「赤は勇気」「星は団結」など、国によって意味はさまざまです。

③ 国旗の意味と合わせて、その国の歴史や文化も簡単に調べてみましょう。なぜそのデザインになったのかがわかると、もっと深く理解できます。

④ 白い画用紙に、選んだ国の国旗をていねいに描いてみましょう。色の使い方や形に気をつけて、見やすく仕上げるのがポイント!

⑤ 国旗の意味・国の情報・自分の感想などをセットにして、1か国ずつ紹介するページを作ります。見やすく、楽しく読めるように工夫してみてください。

まとめ方のコツ

・自由研究ノートや画用紙にまとめるのがオススメです

・国旗の絵を大きく描いて、下に意味や国の情報を書くと見やすくなります

・表紙に「世界の国旗調べ」などのタイトルをつけると、作品らしさがアップ!

時間の目安

5時間

学年の目安

4年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「付け焼き刃でもいける」(40代・長野県・子ども1人)

お城調べ

日本全国にあるお城で興味を持ったもの、国の重要文化財に登録されているものなどに絞って紹介を。お城を紹介した図鑑はたくさんあるので、お城の成り立ちや特徴をまとめると新しい発見につながります。また、城主まで調べれば、歴史への興味も広がりますよ。

準備するもの

お城の図鑑や歴史の本(インターネットでもOK)

ノートまたは自由研究用のワークシート

色鉛筆・ペン・定規

白い画用紙(お城の絵を描く用)

地図帳(お城の場所を調べるときに便利)

写真やパンフレット(行ったことのあるお城があれば)

進め方

① 全国のお城の中から、気になるものを3〜5か所選びます。見た目がかっこいい、歴史が深い、近くにあるなど、選び方は自由!

② 選んだお城の築城年(いつ建てられたか)、構造(天守・石垣・堀など)、場所、文化財の指定などを調べます。

③ そのお城を持っていた人物(城主)や、どんな戦いや出来事があったかも調べてみましょう。歴史の人物とつながると、より面白くなります!

④ お城の写真を参考にして、画用紙に絵を描いてみましょう。地図にお城の場所を示すと、地理の勉強にもなります。

⑤ お城の名前・特徴・歴史・城主・感想などをセットにして、1か所ずつ紹介するページを作ります。見やすく、楽しく読めるように工夫してみましょう。

まとめ方のコツ

・自由研究ノートや画用紙にまとめるのがオススメです

・お城の絵を大きく描いて、下に特徴や歴史を書くと見やすくなります

・表紙に「日本のお城調べ」などのタイトルをつけると、作品らしさがアップ!

・行ったことのあるお城があれば、写真や感想を入れるとオリジナリティが出ます

時間の目安

2日

学年の目安

4年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「簡単」(50代・東京都・子ども2人)

日本100名城のひみつ

城について興味をもった小学生に贈る、城の入門書です。まずは城の歴史を紹介します。「城のはじまりは吉野ヶ里遺跡などの弥生時代の環濠集落」「天守を発明したのは織田信長」といったことから、第二次大戦でいくつもの天守が失われたことまで、詳しく解説します。

スポーツ選手の経歴調べ

スポーツをしている子は、自分が取り組んでいるスポーツの選手を調べれば、練習へのやる気もUPします。また、プロリーグの選手や、オリンピックの選手など大枠を決めたら、該当する選手の経歴をネットなどで調べます。その時々のトピックス(◯◯選手のゴールが試合の決定打になった! など)を書き加えると、さらに面白い内容になりますよ。

準備するもの

インターネットやスポーツ雑誌、選手名鑑などの資料

ノートまたは自由研究用のワークシート

ペン・色鉛筆・定規

写真や新聞記事(あれば)

好きなスポーツに関する本やパンフレット

進め方

① 自分が好きなスポーツや習っている競技から、気になる選手を1〜3人選びます。プロリーグやオリンピックなど、テーマを絞ると選びやすくなります。

② 選手の生まれた場所、はじめたきっかけ、所属チーム、出場した大会、記録などを調べます。年表のようにまとめるとわかりやすいです。

③ 「〇〇選手が〇〇大会で優勝!」「〇〇選手のホームランが逆転のきっかけに!」など、印象的な場面を紹介すると、より面白くなります。

④ 「この選手のようにがんばりたい」「同じポジションでプレーしている」など、自分との共通点や感想を書くと、オリジナリティが出ます。

⑤ 選手ごとに、プロフィール・経歴・トピックス・感想などをセットにして紹介ページを作ります。写真やイラストを入れるのもいいですね。

まとめ方のコツ

・ノートや画用紙にまとめるのがオススメです

・年表形式やカード形式にすると、見やすく整理できます

・表紙に「〇〇選手のひみつ」などのタイトルをつけると、作品らしさがアップ!

・写真や新聞記事を貼ると、より本格的な仕上がりになります

学習時間の目安

2日

学年の目安

全学年

ママパパのおすすめポイント

「スポーツをしている子どもは興味を示してもらえる」(30代・富山県・子ども3人)

自分の住んでいる町調べ

自分の住んでいる町が昔はどんなところだったのか知れば愛着が湧きますね。また学校の友だちの興味をひく研究にもなります。

歴史をさかのぼるには、地元の図書館に行けば郷土資料があるはず。また史跡などがあればそのルーツを辿ってみるのも面白いですね。

準備するもの

地元の図書館で借りられる郷土資料や歴史の本

インターネット(市の公式サイトなども参考に)

ノートまたは自由研究用のワークシート

ペン・色鉛筆・定規

地図帳や町の地図

カメラやスマホ(写真を撮る場合)

進め方

① 「昔の町のようす」「史跡や名所」「町の名前の由来」「昔の学校や商店」など、興味のあるテーマを1つ選びます。

② 地元の図書館で郷土資料を探したり、インターネットで市の歴史や名所を調べたりします。古い写真や地図があると、昔と今の違いがわかりやすくなります。

③ 史跡や名所がある場合は、実際に行ってみましょう。写真を撮ったり、案内板を読んだりすると、より深く理解できます。

④ 昔の町のようすと、今の町のようすを比べてみましょう。「昔は田んぼだった場所が、今はスーパーになっている」など、変化を見つけるのが楽しいポイントです。

⑤ 調べたことを、写真・地図・文章でまとめて紹介します。自分の感想や「この町がもっと好きになった」などの気持ちも書き加えると、読み手に伝わりやすくなります。

まとめ方のコツ

・ノートや画用紙にまとめるのがオススメです

・昔と今の写真を並べて比べると、変化がわかりやすくなります

・地図に印をつけて、紹介する場所を示すと見やすくなります

・表紙に「〇〇町のひみつ」などのタイトルをつけると、作品らしさがアップ

時間の目安

3日

学年の目安

3年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「身近なテーマだから」(40代・大分県・子ども3人)

新聞記事のスクラップ

気になる新聞記事を切り抜いてスクラップブックに貼り、テーマごとに整理します。政治、スポーツ、文化などの興味のある分野の記事を集めることで、情報の整理方法や関心事について深く学ぶことができます。貼った記事に自分の感想やコメントを添えることで、より理解が深まりますよ。

準備するもの

新聞(数日分あると選びやすい)

はさみ・のり・テープ

スクラップブックまたはノート

ペン・色鉛筆(コメントや装飾用)

付箋やインデックス(テーマごとに分けるときに便利)

進め方

① まずは「スポーツ」「政治」「文化」「環境」「地域のニュース」など、興味のあるテーマを1〜2つ選びます。

② 新聞の中から、選んだテーマに合った記事を探します。見出しや写真に注目すると、わかりやすい記事が見つかります。

③ 気になる記事をていねいに切り抜き、スクラップブックやノートに貼りましょう。日付や新聞名も一緒に書いておくと、あとで見返しやすくなります。

④ 記事の下に、自分の感想や「どう思ったか」「なぜ気になったか」などを書きましょう。短くてもOK! 自分の言葉で書くことが大切です。

⑤ 記事が増えてきたら、テーマごとにページを分けたり、インデックスをつけたりして整理しましょう。見やすくなるだけでなく、情報のまとめ方も学べます。

まとめ方のコツ

・スクラップブックやノートにまとめるのがオススメです

・テーマごとにページを分けると、見やすく整理できます

・表紙に「新聞スクラップ自由研究」などのタイトルをつけると、作品らしさがアップ!

・コメントは短くてもOK。自分の考えを添えることで、より深い学びになります

時間の目安

2時間前後

学年の目安

3年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「気になった新聞記事を集めて、それについて調べ学習をする 」(30代・千葉県・子ども2人)

▼こちらの関連記事も

簡単だけどすごい! やってみたいテーマ

手順は簡単だけど、あまりみんなが取り組まない工作物や、毎日コツコツ取り組んだものは、クラスの友だちにもすごいと驚かれるはず。臆せずトライできるものをご紹介します。

【工作】押し花作り

花の姿をきれいに残せるのが押し花。電子レンジを使えば簡単にできます。できあがった押し花は、紙に貼ってしおりにしたり、カードにしてプレゼントにしたりと、いろいろな楽しみ方ができますよ。

準備するもの

好きな花(小さめで平たい花がオススメ)

段ボール(花より少し大きめのサイズ)×2枚

キッチンペーパー ×2枚

輪ゴム(段ボールを固定する用)

電子レンジ

はさみ・のり

台紙(しおりやカードにする場合)

進め方

① 庭や公園などで、色や形がきれいな花を選びます。小さめで平たい花が押し花に向いています。

② 段ボールの上にキッチンペーパーを敷き、花が重ならないように並べます。その上にもう一枚キッチンペーパー、さらに段ボールを重ねます。

③ 花の位置がずれないように、四隅を輪ゴムでしっかり固定します。電子レンジ(600W)で40秒〜1分ほど加熱します。

④ 段ボールとキッチンペーパーをゆっくりはがし、押し花を取り出します。まだ湿っている場合は、風通しのよい場所で乾燥させましょう。

⑤ 押し花を紙に貼って、しおりやカードに仕上げます。名前や日付を書いておくと、記念にもなります。

まとめ方のコツ

・台紙に貼ってしおりやカードにすると、作品として残しやすくなります

・押し花の種類や色、作った日などを書き添えると、自由研究らしさがアップ

・写真を撮って、作り方の手順をまとめるのもオススメです

工作時間の目安

30分

学年の目安

1年生~4年生

ママパパのおすすめポイント

「夏のお花や植物を採集して押し花を作る。 理科の勉強にもなる」(40代・千葉県・子ども2人)

【実験】アイスを作る

おやつにもなる楽しい実験、それが「アイス作り」です。材料を混ぜて冷やすだけで、ふんわり冷たいアイスクリームが完成! 氷と塩を使って冷やす仕組みを体験できるので、理科の学びにもつながります。自分で作ったアイスは、味も格別ですよ。

準備するもの

ステンレス製のタッパー(しっかりフタが閉まるもの)

牛乳 100ml

生クリーム 100ml

砂糖 30g

バニラエッセンス(お好みで)

氷(たっぷり)

塩(氷に混ぜる用)

発泡スチロールの箱(保冷用)

タオル(容器を包んで振るときに使う)

進め方

① ステンレスのタッパーに、牛乳・生クリーム・砂糖・バニラエッセンスを入れてよく混ぜます。フタをしっかり閉めて、液が漏れないようにします。

② 発泡スチロールの箱に氷をたっぷり入れ、塩をふりかけます。塩を加えることで、氷の温度が下がりやすくなります。

③ 材料を入れたタッパーを氷と塩の中に入れ、タオルで包んで30分ほどしっかり振ります。途中で様子を見ながら、固まり具合をチェックしましょう。

④ 中身が固まってきたら、スプーンで取り出して味見してみましょう。自分で作ったアイスは、ひと味違います!

⑤ 氷と塩で冷える理由や、材料が固まる仕組みを調べてみると、理科の実験としてもばっちりです。

まとめ方のコツ

・実験の手順を写真やイラストでまとめると、見やすくなります

・材料の分量や工夫したポイント、味の感想なども書き添えると◎

・なぜ塩を入れると冷えるのかなど、理科的な仕組みも調べて書くと自由研究らしさがアップ

・表紙に「アイス作り実験」などのタイトルをつけると、作品らしく仕上がります

実験時間の目安

1日

学年の目安

全学年

ママパパのおすすめポイント

「発泡スチロールの箱と氷でできる」(50代・東京都・子ども2人)

【実験】色の温度

夏だからこそ簡単にできる実験がこちら。日光が当たるところに色違いの折り紙を敷き、その上に氷を置いて、溶ける早さを観察する。どの色が太陽の熱さを吸収しやすいのかがわかるので、どんな服を着れば涼しいのか、すぐ役立てることができますよね。

準備するもの

色の違う折り紙(黒・白・赤・青など)

氷(同じ大きさのものをいくつか)

タイマーまたは時計

メモ帳・ペン(記録用)

カメラやスマホ(写真を撮る場合)

日光が当たる場所(ベランダ・庭など)

進め方

① 日光がよく当たる場所に、色の違う折り紙を並べます。できるだけ同じ大きさ・素材の折り紙を使いましょう。

② それぞれの折り紙の上に、同じ大きさの氷を1つずつ置きます。氷の形や量が違うと結果に差が出るので注意!

③ タイマーや時計を使って、氷がとけるまでの時間を記録します。途中で写真を撮っておくと、あとで比べやすくなります。

④ どの色の折り紙の上の氷が一番早くとけたかを記録し、理由を考えてみましょう。黒は熱を吸収しやすく、白は反射しやすいなど、色の性質を調べてみるとさらに理解が深まります。

⑤ 「夏に着る服は何色がいい?」「帽子の色はどう選ぶ?」など、実験結果を生活にどう活かせるかを考えてみましょう。

まとめ方のコツ

・実験のようすを写真やイラストでまとめると、見やすくなります

・氷のとけ方をグラフにすると、結果がわかりやすくなります

・色ごとの特徴や、生活への応用ポイントを加えると自由研究らしさがアップ!

・表紙に「色と温度の実験」などのタイトルをつけると、作品らしく仕上がります

実験時間の目安

3時間

学年の目安

2年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「実生活に役立つ」(30代・愛知県・子ども2人)

【日記】お料理日記

ママ・パパのお手伝いにもなり一石二鳥のお料理日記。最初は目玉焼きなど簡単なものからはじめて、どんどん難しそうなものにチャレンジ。料理のコツや、気をつけた点などを写真でまとめると見やすさもUPしますね。

準備するもの

ノートまたは自由研究用の日記帳

ペン・色鉛筆(記録やイラスト用)

カメラやスマホ(料理の写真を撮る用)

エプロン・三角巾(安全のため)

材料と調理道具(料理に合わせて用意)

進め方

① まずは目玉焼きやサラダなど、かんたんな料理からスタート。慣れてきたら、ホットケーキやおかず作りにもチャレンジ!

② 材料をそろえて、手順にそって料理をします。火や包丁を使うときは、必ず大人といっしょに行いましょう。

③ 料理のようすや完成した料理を写真に撮っておきます。あとで日記に貼ると、見た目も楽しくなります。

④ 料理の名前、使った材料、作り方、気をつけたこと、感想などを日記に書きます。「うまく焼けた!」「ちょっとこげちゃった」など、正直な気持ちでOK!

⑤ 何日か続けていくと、だんだん難しい料理にもチャレンジしたくなります。家族にふるまってみるのも楽しいですよ。

まとめ方のコツ

・ノートや日記帳に、1日1ページずつまとめるのがオススメです

・写真を貼ると見やすく、思い出にもなります

・作った料理の絵を描いたり、感想を吹き出しで書いたりすると楽しい仕上がりに

・表紙に「わたしのお料理日記」などのタイトルをつけると、作品らしさがアップ!

実験時間の目安

1日1時間

学年の目安

2年生~6年生

ママパパのおすすめポイント

「夏休みなどの昼食作りにもなり、親も助かる」(40代・岐阜県・子ども1人)

自由研究は子どもが楽しめる範囲のものを

親は自由研究というと張り切って難しいものにチャレンジさせたくなってしまいますが、子どもが嫌になってしまっては本末転倒。すぐに取り組めるものや、近場のお店で材料が揃えられるものがベストです。親も子も負担にならず、楽しい自由研究ができること間違いなしです。

夏休みの自由研究

↓↓テーマ探しなら…ここをクリック↓↓

あなたにはこちらもオススメ

構成・文/HugKum編集部