お中元の由来

“中元”という言葉はもともと中国から伝わった言葉です。中国の三大宗教に「仏教」「道教」「儒教」があるのですが、その中の「道教」が日本のお中元には深く関係しています。

道教では1月、7月、10月の各15日にそれぞれ名前を付けていました。1月=上元、7月=中元、10月=下元で、この時は天と地にある全てのものを祭る年中行事を行いました。

このしきたりが日本に伝わり、道教の7月の「中元」が日本のお盆の時期の行事と結びついて“お中元”となります。7月の中元の時期に、日本では先祖のご供物を親類やご近所、お世話になった方へ配ったので、このことが“お中元”の元になりました。

お中元を贈る時期

お中元を贈る時期は基本“お盆までに”と言われます。しかし地域によりお盆の時期が違います。全国一律で時期が決まっていれば分かりやすいのに、どうしてそうではないのでしょうか。

それは、明治時代に新暦が採用されて以降、日本のお盆の時期が地域によって分かれてしまったからです。ですから“お盆までに贈りましょう”と言っても、地域により差が出てしまうのですね。

旧暦7月15日(旧盆):沖縄地方など

新暦7月15日(新盆):東京の一部(首都圏)、静岡、函館、金沢など

新暦8月15日(月遅れの盆:7月より遅いのでそう呼ばれます):上記以外の地域

と分かれることが多いです。

お中元は7月初めから15日までに先方に届くよう贈るといいですね。今はお店で早めに手配をすると早期割引が適用されることもありますし、配送で贈る場合、物流業界の都合で希望の日付に届かないこともあります。選ぶ品物に迷ってぎりぎりの時期になってしまうこともあると思いますが、手配をすると決まったら余裕をもって準備をしましょう。

配送ではなく、直接先方にお持ちする場合はなおさら、余裕を持ったアポイントを取ってくださいね。

同じ品物も、贈る日にちによって呼び名が変わります。手配する日にち、先方が受け取る時期に注意しましょう。

目安として7月15日までは「お中元」、7月15日以降は「暑中御見舞」、8月7日(立秋)を過ぎたら「残暑御見舞」の品物として贈ります。

夏のご挨拶なので、二十四節気のひとつである立秋に注意します。まだ暑い時期なのでつい忘れてしまいがちですが、暦の上では秋になります。立秋は毎年日にちが変わります。今年2024年の立秋は8月7日(水)なので覚えておきましょう。

お中元を贈る相手

この人に贈らなければいけないという決まりはありません。基本は“お世話になった方”です。

お世話になった方はたくさんいると思いますが、お中元は目下から目上の方へお世話になった御礼のご挨拶なので、親族で言えば両親や、親戚の中でも特にお世話になっている方。上司でしたら直属の上司や、結婚で仲人を受けてくださった方などにお贈りします。

ただ、最初に説明したように“贈らなければいけない”わけではありませんので、お世話になった度合いや、ご自身の気持ちで差し上げる方を選びましょう。

私は結婚したときに両親と義理の両親に贈りましたが、両方の家から“これからお金がかかるし、そんなに気を遣わなくていいから。今後は送らなくていいからね”と言葉をもらいました。今は季節の挨拶の手紙や、子どもの写真を送って御礼の気持ちを伝えています。

また、良かれと思って贈っても会社で贈答のやり取りを禁止されていることもありますし、お相手のお仕事の内容によっては贈ることがかえってご迷惑になってしまうこともあります。可能な限りではありますが、確認できることは事前に行っておくといいですね。

品物選びのポイント

まずは贈る相手のお顔と、生活スタイルを思い出してみましょう。嗜好や家族構成などを思い出すと、品物選びのヒントがたくさんあると思います。お子さんがいるお家ではおやつの時間に子どもが喜びそうなお菓子や小さなパックになったジュース、お酒が好きな方なら限定のお酒や、おつまみにオススメしたいものなどいかがでしょうか。

会社へ贈る場合は小分けになっていて社員の皆さんに配って楽しんでいただけるようお菓子などが喜ばれます。

今はお店側も贈り主が選びやすいように表示を工夫しているところがあります。カタログやネットでも値段・品物・贈る相手ごとのおすすめを紹介しているものがあるので、参考にするといいですよ。

選んでいる時間も相手を想う時間です。受け取った相手が「自分のことを考えて選んでくれたのだな」と気持ちが伝わるものがいいですね。

贈り方

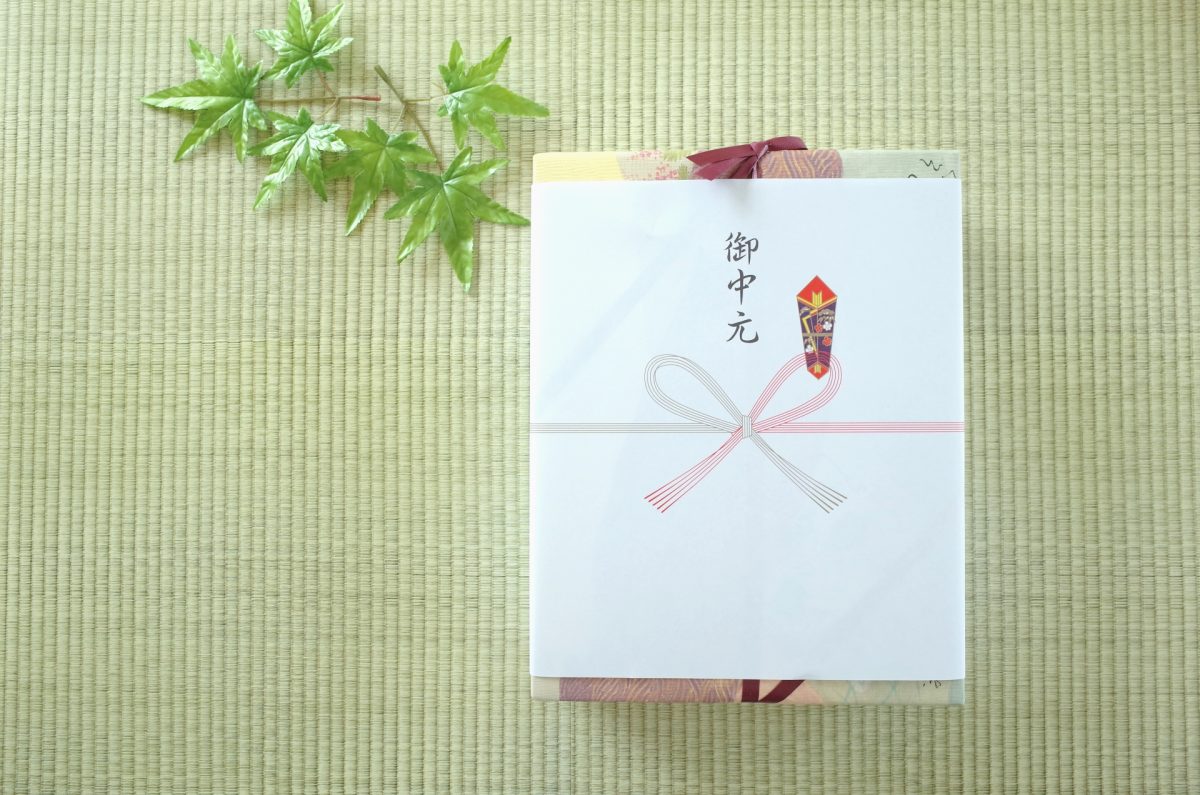

昔から、慶事・弔事で品物を相手に渡するときには“これは大切なあなたへ贈る品物です。どうぞお受け取りください”という意味を込めて、贈り物に白い紙をかけ、鮑を伸した熨斗(のし)を付け、水引(みずひき)を結んで贈り物をしていました。

今は熨斗も水引も既に印刷されている熨斗紙をかけるところが多いですね。お中元は一般的な慶事なので水引の色は紅白です。結び方は“何度あっても良い慶事”であることから、何度も結び直せる蝶々結びです。結び目の上には贈る目的を書き、結び目の下には贈り主の名をフルネームで書きましょう。

熨斗をかけるとき、直接お渡しするならお相手がよく見えるように外熨斗、配送の場合は汚れが付かないよう内熨斗とすると良いですよ。

お中元の受け取り方

お中元を贈ることもあると思いますが、反対にいただいたときにはまず何をしたらいいでしょう。

ご自身でしたら贈りものをした相手がどうしてくれたら嬉しいですか。それは“届いたよ”の一報ではないでしょうか。もし一言加えられるなら、贈ってくださった気持ちへの感謝と、品物の感想を一言伝えると喜ばれると思います。「私の好物覚えていてくださったのですね」「家族みんなで美味しくいただきました」その一言で相手もほっとできるはずです。

心遣いを形にする「お中元」。感謝の気持ちのやり取りがより良いものとなりますように。

他にもお中元を紹介した記事はこちら

赤名 麻由子