ナポレオンはどんな人?

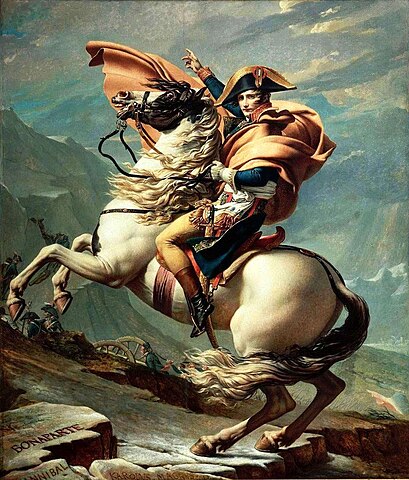

1769年8月にコルシカ島で生まれたナポレオン・ボナパルトは、フランス革命期の戦功により昇進していき、フランス皇帝へ就任した人物です。

民法典や教育制度の整備に加え、自国産業の発展にも尽力しましたが、1815年にワーテルローの戦いでイギリス・プロイセンに敗れたことから退位し、幽閉されたセント・ヘレナ島で1821年5月に亡くなりました。

フランス国内外に大きな影響を与えたナポレオンがどんな人物なのか分かるよう、特徴的なエピソードを見ていきましょう。

コルシカ島生まれで郷土への思いが強い

ナポレオンは1769年にコルシカ島で生まれました。コルシカ島はもともとイタリアのジェノバ領でしたが、住民が独立運動を行っている中、ジェノバはフランスへコルシカ島を譲渡してしまいます。

住民はフランス軍に抵抗していましたが、1768年に敗北しました。この翌年1769年に生まれたナポレオンは、小学生時代をフランスで過ごし、コルシカなまりをからかわれ続けます。

この経験が「いつか故郷に錦を飾る!」という、生まれ故郷であるコルシカ島への強い思いにつながったそうです。

コルシカの英雄パオリ将軍への思い

コルシカ島への強い思いを抱いていたナポレオンは、かつて島の独立運動を率いていた英雄パオリ将軍を、崇拝といっても過言ではないほど尊敬していました。

コルシカ島にパオリが帰国したことを知ると、フランス陸軍大尉を辞めてコルシカ島に渡るほどでしたが、政治理念の違いから対立していきます。最終的にはコルシカ島を追放され、フランスへ戻らざるを得ない状況となりました。

崇拝していたパオリへの失望感に加え、全財産を没収されたことにより、ナポレオンは人生の目標も金銭的な豊かさも一度に失う挫折を味わっています。

「ボーケールの晩餐」でチャンスをつくる

挫折したナポレオンに残されたのはフランスへ戻る選択肢でした。ただしフランス陸軍大尉を辞めてコルシカ島に渡っている間にフランス革命が起こり、ルイ16世が処刑され上級貴族が亡命し始めていたため、ナポレオンには頼れる人物がいません。

そのような状況で行ったのが、「ボーケールの晩餐」という小冊子の執筆と自費出版です。フランスが生き残るには「時の最高権力者であるロベスピエールのやり方しかない」という内容でした。

このタイミングで起こったのがトゥーロンでの反乱です。鎮圧のために政府軍が派遣されましたが、砲兵隊長をすぐに失います。このとき「ボーケールの晩餐」が推薦資料となり、ナポレオンは実績がないにもかかわらず砲兵隊長に抜擢されました。

コルシカ島から帰ってきて「ボーケールの晩餐」を書き上げるまでが1~2カ月、トゥーロンでの反乱はさらにその1カ月後に起こっているため、素早い行動が功を奏したといえるでしょう。

エジプト遠征でロゼッタストーンを発見する

ナポレオンはエジプト遠征でヒエログリフの解読につながるロゼッタストーンを発見する、といった功績を上げています。ただし遠征自体は敗北に終わっており、ナポレオンの軍事作戦は失敗だったという印象を与えました。

この印象ががらりと変わったのは、軍に同行した学者の1人であるドノンが出版した「上下エジプト紀行」がきっかけです。

当時、神殿やスフィンクスなどの挿絵により好評を博していた「上下エジプト紀行」を、ドノンがナポレオンにささげたことで、ナポレオンは古代エジプトの魅力を世に広めた指導者としても認識されていきます。

ナポレオンが与えた影響

ナポレオンはさまざまな分野に、後世にまで残る影響を与えています。中には私たちにとって当たり前のこととなっている法律や考え方もあるでしょう。

ナポレオンが与えた影響として、ここでは軍事教育・民法・国民という意識について解説します。

軍事教育への影響

周辺各国へ進行するとき、ナポレオンは明確な戦略を持って軍事行動を展開していました。当時のヨーロッパ各国にとって、その行軍は大きな脅威であったため、ナポレオンの戦略・戦術は各国で研究されるようになりました。

研究結果を反映し、軍事教育にも影響を与えるようになっていきます。

チャンドラーの「ナポレオン戦争」によると、一貫性を持ったナポレオンの戦術は、徐々に敵国に知られていきました。敵国の研究により唯一無二だった戦略・戦術が一般化すると、ナポレオンは優位性を保てなくなり敗北につながったそうです。

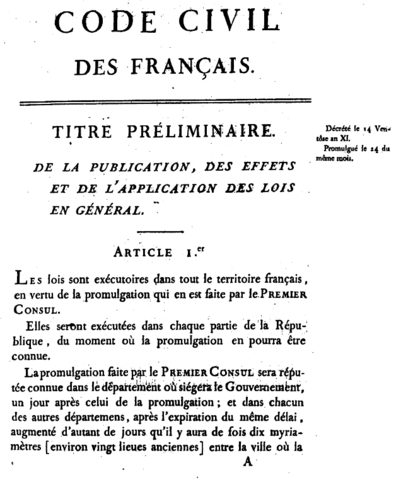

民法への影響

ナポレオンはナポレオン法典と呼ばれる「フランス人の民法典」を公布しました。フランス革命で国民が勝ち取った「法の下の平等」「私的所有権の不可侵」「個人の自由」「信仰の自由」などを原則としているのが特徴の民法です。

「フランス人の民法典」はヨーロッパ各国の模範となり、南米やアフリカなどの民法にも影響を与え、現代の法律にも引き継がれました。日本の民法にも明治期に取り入れられています。

国民という意識への影響

個人が国民としてまとまった国を国民国家といいます。フランスはフランス革命をきっかけに王政が廃止されたことで、国民の「自分の国を守る」という意識が高まり、国民国家が形成されていきました。

この「国民」という意識は、フランスの周辺各国ではナポレオンの支配をきっかけに明確になっていきます。

フランスの周辺各国にとって、ナポレオンによる支配は抑圧的なものでした。「私たちは〇〇人なのだからフランスの支配は受けない」というナポレオンの支配への反発から、「自分は〇〇人なんだ」という意識が認識されるようになっていきます。

このように意識されるようになった「国民」という意識は、19世紀にドイツやイタリアで起こった、統一運動をはじめとする国民国家の形成にも影響を与えています。

ナポレオンの名言

ナポレオンはさまざまな名言も有名です。ここでは特に有名な名言について解説します。

私の辞書に不可能という言葉はない

「私にできないことはない」「世の中に不可能なことはない」といった意味で用いられる名言です。難しい局面でも諦めずに挑戦することや、その決意を表しています。不屈の精神でチャレンジすることを表現できる名言です。

ナポレオンが副官ルマロワ将軍へ宛てた手紙の一節「『それは不可能です』と君は私に書いてよこした。しかし、そんな言葉はフランス語にはない」が変化して生まれた名言である説や、アルプス越えのときにナポレオンが放った名言である説などがあります。

勝利は、最も忍耐強い人にもたらされる

困難に直面しても、諦めずに努力し続けることが勝利につながる、という意味の名言です。持って生まれた才能や、運の強さではなく、努力し続けることの大切さについて表現しています。

ナポレオンが達成した多くの成果は、決して偶然ではありません。入念な準備を行い、的確に判断し、一貫した戦術で取り組んだからこその成果といえます。常に忍耐強く取り組んだナポレオンならではの名言です。

大きな目標に対してくじけてしまいそうな気持になっている人を勇気付けたり、自分自身のやる気を引き出したりするときに役立つでしょう。

ナポレオンの名前がついている人物や言葉

ナポレオンという名前でフランス皇帝となった人物は、ナポレオン・ボナパルトの他にもいます。またナポレオン由来の言葉「ナポレオン・コンプレックス」も有名です。それぞれの人物や言葉について解説します。

ナポレオン3世は後のフランス皇帝

ナポレオン3世とは、1852年にフランス皇帝となったルイ・ナポレオンのことです。

ナポレオン・ボナパルトとは別の人物ですが、ナポレオン・ボナパルトの弟であるルイ・ボナパルトと、ナポレオン・ボナパルトの義理の娘オルタンスの第3子のため、血縁関係があります。

ナポレオン3世は、ナポレオン・ボナパルトの名声を利用して皇帝の座に就くと、全国民の利害対立を利用して政権を維持しました。統治している間フランスの国内は安定した状態が続き、戦争に勝利した実績もあったため、国民から支持されていたフランス皇帝です。

ただしメキシコ出兵の失敗をきっかけに勢いを失い、プロイセン=フランス戦争で捕虜になっています。

ナポレオン・コンプレックス

ナポレオン・コンプレックスとは、身長の低い男性が持っているとされるコンプレックスのことです。身長が低いことへのコンプレックスから、反動で攻撃的・冒険的・権力志向などの特徴が表れるといわれています。

このコンプレックスにナポレオンの名前が付いているのは、ナポレオンが身長の低さを、無謀な戦略による他国への進行で補おうとしていた、といわれているためです。

ただし実際のナポレオンは、伝わっているほど小柄ではないという説もあります。フランスに敵対するイギリスでは、ナポレオンをおとしめる目的で、執拗に小男として描いていた可能性があるためです。

影響や名言からナポレオンを知ろう

ナポレオン・ボナパルトは、フランス皇帝として国内の仕組みを整え、周辺各国へ進行しました。

「私の辞書に不可能という言葉はない」「勝利は、最も忍耐強い人にもたらされる」などの名言からも分かる通り、どのような事態にも諦めることなく必要な準備を整えて挑戦し続けています。

その戦術は周辺各国による研究の対象となり、軍事教育にも影響を与えました。また私たちが今当たり前に持っている「国民」という意識を深く意識するきっかけになったのもナポレオンですし、今ある民法もナポレオンが公布した「フランス人の民法典」が基になっています。

ナポレオンが後世に与えた影響や残した名言を知ることで、どんな人物かが見えてくるでしょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部