いろいろな人が混ぜこぜになれる場所

駄菓子屋を最近見かけなくなったと感じる人は多いと思います。実際、駄菓子小売業を含む菓子小売業(製造小売でない)の店舗は1972年と2016年で比較すると、13万6712店から1万5746店に減少したとの情報もあります。

しかし、駄菓子屋には、子どもの育ち上がりにおいて大事な役割が存在すると、社会学、文化学、経済学などの専門家が数多く指摘しています。

例えば、駄菓子の買い物を通じて、子どもの金銭感覚が育つだとか、年齢の離れた店主や近隣住人などとの会話の中で社会性・コミュニケーション力が向上するだとか。

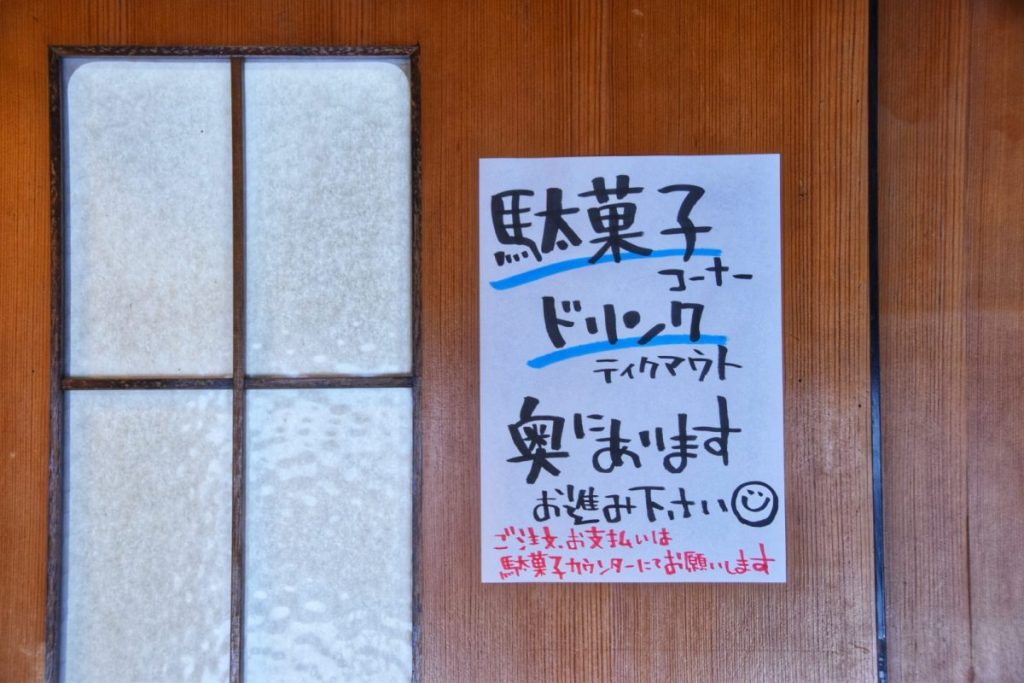

学校や家庭とは違う「第三の居場所」としての機能も評価されていて『まほうのだがしや チロル堂 金澤店』もさまざまな人の「第三の居場所」になっていると代表の矢口さんは言います。

「そもそも、うちの駄菓子屋は、いろいろな人でつくってほしいという思いがあります。

もちろん基本は駄菓子屋ですが、いわゆる駄菓子屋にとどまっている必要もありません。

チェロの演奏をここでしたいだとか、私設水族館を開きたいだとか、遊び感覚で自主的に大人がお店づくりに参加してくださいます。

その空間に、駄菓子を買いにきた近所の子どもたちが集まるので結果として、いろいろな人が混ぜこぜになれる居場所になっていると思います」(矢口さん)

子どもたちのためになんでもやってみよう

そもそも、チロル堂のある金沢市大野町とはどんな場所なのでしょう。

石川県の県庁所在地でありながら、まちの中心部からは車で15分ほど離れた、海沿いののどかな港町です。

2020年の国勢調査では、お店のある大野町(1~7丁目)の人口は1,889人、世帯数は763世帯とされています。周辺地域(統計区)を入れると16,285人。

国勢調査町丁・字等別境界データセットによると、大野町の面積は約1.21平方キロメートルなので、東京の代々木公園や東京ドームシティと同じくらいだと分かります。

この港町にある築100年の町家を利用した駄菓子屋が『まほうのだがしや チロル堂 金澤店』です。

「金澤店」と称しているように、奈良県生駒市にある『まほうのだがしや チロル堂』が本店。熱意ある交渉でその本店から2号店オープンの許しを得て、2022年(令和4年)に地元の母親5人が開業した経緯があります。

どうして駄菓子屋だったのか。その背景を聞くと、代表の矢口さんは次のように教えてくれました。

「もともと、コロナ禍で、子どもの体験が乏しくなってしまっている問題意識がありました。

そこで、講演会を開催したり、ごみ拾いイベントを開いたりする中で、同じ問題意識を抱える子育て中の女性たちと知り合いました。

駄菓子屋の運営組織は一般社団法人『ヤッテミヨウ』といいます。その名のとおり、知り合ったメンバーたちと、子どもたちのためになんでもやってみようと思う中で、奈良のチロル堂の存在を知り、金沢でもこれをやってみたいと考えて連絡を入れました」(矢口さん)

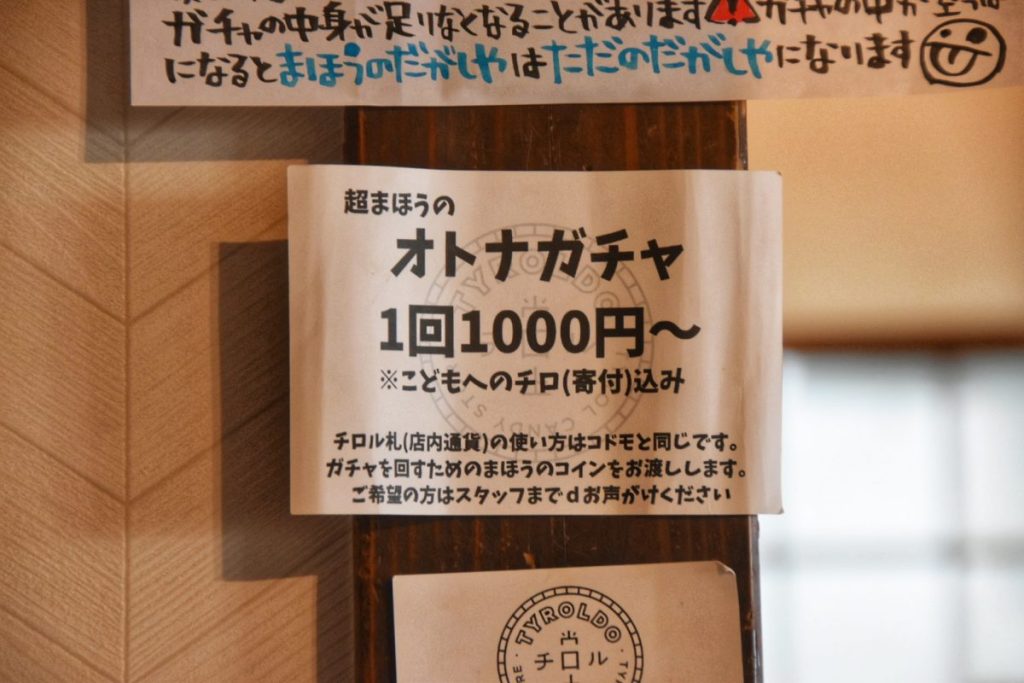

チロル堂の最大の特長は「チロる」という独自の寄付システムです。大人が店内の飲食や買い物で使ったお金の一部を子どもたちへの寄付金とし、その寄付金を原資に、店内で利用可能なチロル札が発行されます。

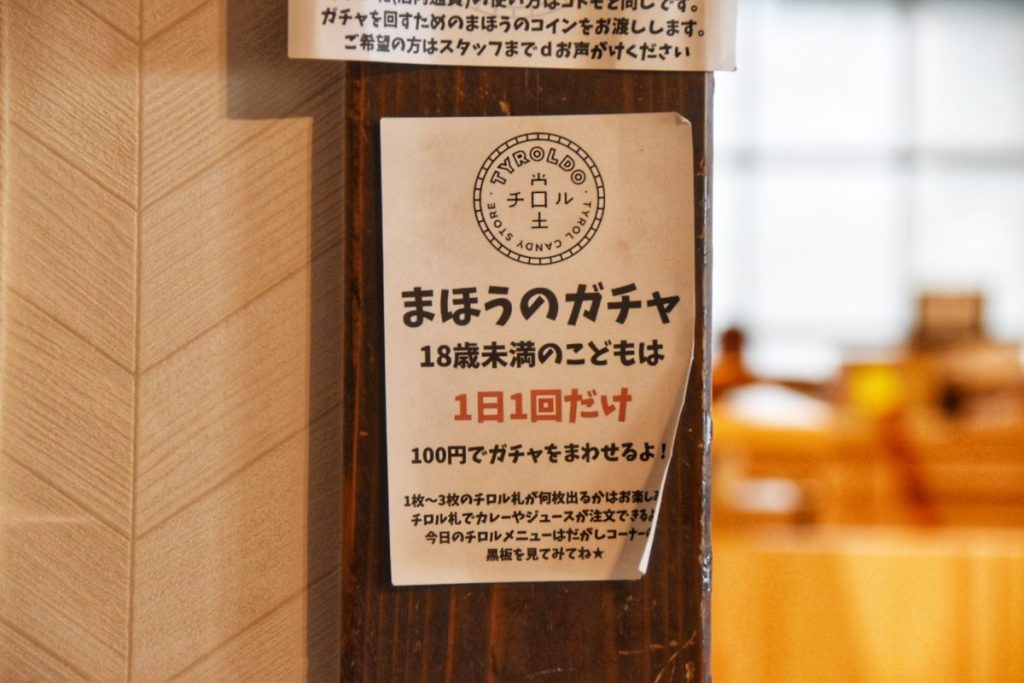

チロル札とは、1枚100円の価値を持つ木製の札で、店内に設置されたがちゃがちゃのカプセルの中に封入されています。店内に設置されたカプセル自販機を子どもは1回100円で回せます。

出てきたカプセルには、1~3枚のチロル札が入っていて、3枚の札を引き当てた際には、100円で300円分の買い物が可能になります。いわば、子どもにとっては、手持ちの100円の価値が「魔法」によって大きくなる可能性もあるのですね。

「チロル堂の仕組みは、子ども食堂に似ている部分もあると思います。現に、手元のお金が3倍の価値を持つ可能性もあるので、子どもたちには、払った金額以上の食やお菓子を楽しんでもらえている側面があります。

ただ、100円が300円になるかもしれないというゲーム的な要素をワンクッション入れているので、そうした裏側の目的をちょっとずらして見せられています。

言い換えると、いかにも人助けという感じが見えない点が、とてもユニークだと思いました」(矢口さん)

「ここでやってくれてありがとう」

しかし、本家のチロル堂に『2号店をつくらせてくれないか』とお願いした時、最初は断られた経緯があるそう。

「もちろん、仕方ない部分があると思います。その当時、お金も場所もないし、ノウハウもありませんでした。

しかし、やりたいと声を上げ続け、クラウドファンディングをやったりする中で、協力者も資金も場所も集まってきました。

もちろん、お金の面では現在も課題があるのですが、たくさんの子どもたちが今では来てくれるようになりました。

子どもたちの親御さんから『ここでやってくれてありがとう』と感謝の言葉も頂いております」(矢口さん)

さらに、家でも学校でもない地域の駄菓子屋に通う結果、子どもたちが変化していく姿を矢口さんは何度も目にしているそう。

「例えば『この子、大丈夫かな』と、ちょっと気になる子がいても、大人も子どもも混ぜこぜの空間にしばらく通っているうちに、だんだんと表情も変わってきます。

お店のスタッフは気になる子の保護者とも仲良しになりますし、そんな空間は子どもたちにとっても居心地のいい場所になっていくのではないでしょうか」(矢口さん)

地域の子育てシーンへの貢献は、それだけにとどまりません。能登半島地震が発生した際には「能登応援」と印字したパーカーを制作・販売し、売り上げの半分を、被災地の子ども関連の支援事業に寄付しました。

こうした、地域に根差した活動を続ける同店に対して、縁のあった税理士が無償で会計をサポートしてくれるなど、協力者の存在も続々と現れているそう。同店が地域に受け入れられ、評価されている証ではないでしょうか。

地域全体で子どもを育てる

今後、矢口さんらは、お店を基点に、どのような活動を展開していきたいと思っているのでしょうか。

「地域全体で子どもを育てる、そんな文化をもう一度つくっていければいいと思っています。

私自身が5歳まで、神戸にある団地で、地域の人たちに育ててもらった記憶が色濃くあります。

母子家庭だったので母親は日中、仕事で留守になります。その代わりに母親は毎日、お小遣いとして200円をくれたので、そのお金を持って三輪車で駄菓子屋に行っていました。

その道中にも『家、寄り(家に寄っていきな)』と地域の人がたくさん声をかけてくれます。

近所の小中学生のおにいちゃん、おねえちゃんも声をかけてくれました。お父さんがいなくて寂しかったという思い出はありません。

5歳で、石川県へ引っ越した後も、お母さんの友達が助けてくれました。

自分自身で子どもを持ってからも同じです。地域に育ててもらったという思いが自分自身にあるので、わが子の友達を自分の家に積極的に招待するようにしていました。

すると結局、自分の子どもを自分だけで見るより、友達が一緒にいてくれたほうが自分自身が楽だと気づきました。

安全な場所をつくってあげればあとは、子どもが子どもの面倒を見てくれます。親は見守るだけで済みます。

特に低学年、未満児のお子さんを育てている方には、その息抜きのような時間が大切なのではないでしょうか。

プラスして、地域全体で子どもを育てるといった文化が住まいの周辺に仮にあれば、子育て中の人はさらに、子育てから解放された感覚を得られるはずです。

もちろん、地域によっては難しい場合もあると思いますし、自分の子育てに他人を巻き込むなんてもってのほかと考える方もいらっしゃると思います。

しかし、少なくともこの大野町は、まだまだ地域全体で子どもを育てようという雰囲気が残っています。その文化をさらに深める拠点のような場所に、このチロル堂を育てていければと思っています」(矢口さん)

厚生労働省の2019年調査では、子どもたちが放課後を過ごす場所として、最も多く挙げられた回答が「自宅」(77.2%)でした。次が「習い事・スポーツクラブ・学習塾等」(40.7%)、「公園」(34.6%)と続いています。

「子どもの友達の家」(29.1%)はすでに、マイナーな選択肢になってしまい、1999年の同調査(50.6%)と比べても比率が激減しています。

しかし、自宅以外の居場所の喪失によって、子どもたちが多様性を学ぶ機会も同時に失われていると指摘する専門家も多いです。

もちろん、社会の流れに個人で抵抗しようと思っても難しいかもしれませんが、現状の子育て環境に問題意識を持つ親御さんは、家族旅行を兼ねて、石川にあるチロル堂を訪れてみてはいかがでしょうか。

それこそ、今流行のキーワードである「子どもを真ん中」にして、カテゴリーや世代を超えいろいろな人が混ざり合う楽しさを、旅行中の短い来店でも体験できるに違いありません。その経験が、ご自身の子育てに何か変化をもたらす場合もあるのではないでしょうか。

取材していて筆者も、不思議な居心地の良さを感じました。まずは、SNSやホームページだけでもチェックしてみてください。

[取材協力]

住所:石川県金沢市大野町3-15

電話:076-213-9451

メール:yattemiyoou@gmail.com

営業時間:月・水・金・土曜日の12:00~17:00、定休日は火・木・日曜日・祝日

こちらの記事もおすすめ

取材・文・写真/坂本正敬

[参考]

・子どもの生活の状況 – 厚生労働省

・令和 2 年国勢調査速報集計 市町地区別人口及び世帯数 – 国勢調査2020

・「友達の家に遊びに行けない」小学生が急増中 都会に住む親が「行っちゃダメ」と禁止する理由とは? – AERAdot.

・ホームセンターや靴店に“駄菓子“売り場 少子化で駄菓子店は減少続く – 日テレ

・国勢調査町丁・字等別境界データセット