子どもはみんなアンパンマンが好き?

お子さんが最初に覚えることばのひとつに「アンパンマン」がよく挙げられます。みんなが大好きなアンパンマンの人気の秘密は、その魅力的なキャラクターや楽しいストーリーだけではありません。実は、名前の「言いやすさ」も大きな理由のひとつなんです!

では、なぜ「アンパンマン」ということばは、小さな子どもにとって言いやすいのでしょうか? その秘密を一緒に見ていきましょう。

赤ちゃんが最初に出す声や音は?

赤ちゃんは生まれてまもなく、「アー」「ウー」といった声を出しはじめます。 生後間もなくは、まだ唇やべろ、喉といったお喋りする身体の動きが発達していないので、このようなシンプルな音が中心になります。 そこから少しずつ、口の動きを使った音を出せるようになり、生後6か月を過ぎる頃には「ばばば」「ままま」といった喃語(なんご)を発するように。

初めて言えるようになることばは、赤ちゃんにとって言いやすい音でできていることが多いです。たとえば 「ママ」や「パパ」といったことばを早い段階で言えるようになる子は多いですが、「ぱ」や「ま」は唇を閉じて開いて出す音で、発音しやすい音のひとつです。

「アンパンマン」の音のひみつ

いろんなことばが不明瞭でも、「アンパンマン」だけはとってもじょうずに言えるよ!という子も多いです。それはなぜでしょう? その秘密は、発音のしやすさにあります。

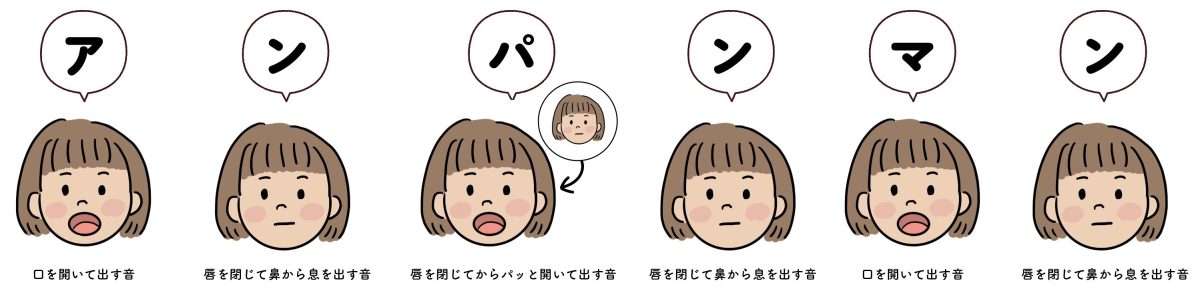

「アンパンマン」ということばのそれぞれの音を見てみると……

このように、どの音も赤ちゃんが出しやすいものばかり! 「パ」や「マ」は、唇を使うので、目で見て動きがわかりやすく、大人の口の動きを真似しやすくもあります。

「パ」「マ」は唇を閉じてから開けて出す音

「パ」「マ」は唇を閉じてから開けて出す音です。「パ」の音の子音は「p」。これは破裂音と呼び、空気の流れをいったん唇で止め、そのあと破裂するように一気に出すことで音が作られます。

「マ」の音の子音は「m」。これは、鼻音という種類の音です。口を閉じたまま、鼻から声をだすと「ン~」とくぐもった音が出ますが、その声を出しながら口をあけると、「ンマ~」のように「マ」の音が出ます。

「ン」があることで発音しやすい

アンパンマンには、ほかにも言いやすくなるポイントがあります。それは、「パ」と「マ」の直前に「ン」の音があることです。

みなさんも試しに「ンーパ」「ンーマ」と声に出して言ってみてください。「ン」があることで次の音である「パ」「マ」を出す準備ができるのです。【唇を閉じる】→【唇を開ける】動きをスローモーションのようにゆっくりと、なめらかにおこなうことができ、次の音へ繋がるのを感じられるでしょうか?

母音が全部「あ」で統一されている

ほかにも、「アンパンマン」はことば全体の母音が「あ」で統一されているので、口の形をあまり変える必要がなく、シンプルなのも言いやすいところですね。

相手に「伝わる」という成功体験がことばを増やす入り口になります

実際には子どもたちの言い方は、「アーパ」「パンマン」「パンパンマン」「アーパーマッ」のようにいろいろです。ですが、発音が少し不明瞭であったり、音が省略されていたり間違えたりしていても、「あ、アンパンマンのことだな…?」と大人が推測するのは簡単です。つまり、ことばを話しはじめの子どもにも、「伝わる」という成功体験が得やすくなります。成功体験を得やすいからこそ、何度も伝えたい!という気持ちに繋がっているのかな?と感じます。

ことばの特徴をとらえやすい「繰り返しのリズム」

「アンパンマン」は、文字にすると6文字ですが、ことばに合わせて手を叩くと「アン・パン・マン」と3つのリズムで構成されています。こうしたリズムのある音は、幼児にとって楽しく、印象に残るので覚えやすいと思います。

ほかにもたとえば、「ブーブー」や「ワンワン」のように音やリズムの繰り返しがあることばを初期に覚える赤ちゃんは多いです。音やリズムの繰り返しがあることで、ことばの特徴をとらえやすくなるんですね。

「アンパンマン」をきっかけに話すことの楽しさを

うちの子も、最初に覚えたことばのひとつが「アンパンマン」でした。 絵本や街中で見かけるたびに「アンパンマン!」と叫び、大興奮!さらには、バイキンマンやしょくぱんまんを見ても全部「アンパンマン」!

でも、それは「アンパンマン」ということばが、それだけ言いやすく、楽しく、記憶に残りやすい証拠なのでしょう。

もし、お子さんが「アンパンマン!」と言ったら、ぜひ「アンパンマンいたね!」「アンパンマンだね!」と返してあげてください。 こうしたやりとりが、楽しくことばでお話することに繋がっていきます。

ことばの育みにこちらの記事もおすすめ