目次

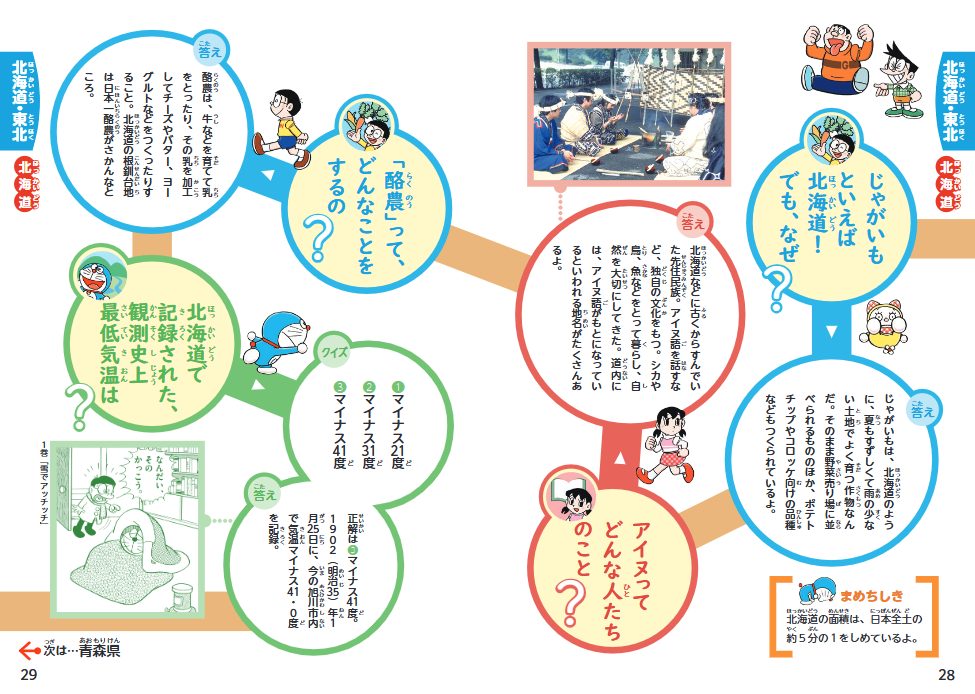

【北海道編】北海道は寒いというけれど…

北海道で記録された、観測史上もっとも低い気温は何度でしょうか。

①マイナス21度

②マイナス31度

③マイナス41度

夏は37.9度、冬はマイナス41度を記録した北海道の都市は?

正解は③。

1902(明治35)年1月25日、現在の旭川市内で最低気温マイナス41.0度を記録しました。100年以上経った今でも、この記録は更新されていません。

じつはこの日、青森の八甲田山でも長距離移動をしていた陸軍・青森第5連隊が遭難し、多くの人が犠牲になりました(のちに高倉健さん主演で映画化)。それほどこの日の寒さは厳しかったんですね。

北海道の北端にあるかと思いきや、意外にも中央部にある旭川市。上川盆地の中心に位置するため、年間の寒暖差が大きいのです。2021年8月7日、最高気温は37.9度を記録しています。

さて旭川市にはご存じ、日本最北の動物園・旭山動物園があります。1967年にオープンし、日本で初めてホッキョクグマやコノハズク(フクロウ)の繁殖に成功しました。

動物たち本来の習性や行動を生かした「行動展示」も人気。「マリンウェイ」と呼ばれる透明な円柱水槽でアザラシの特徴的な泳ぎ方を見ることができたり、冬に行われる「ペンギンの散歩」ではキングペンギンが集団で海にエサをとりに行く習性を垣間見ることができます。

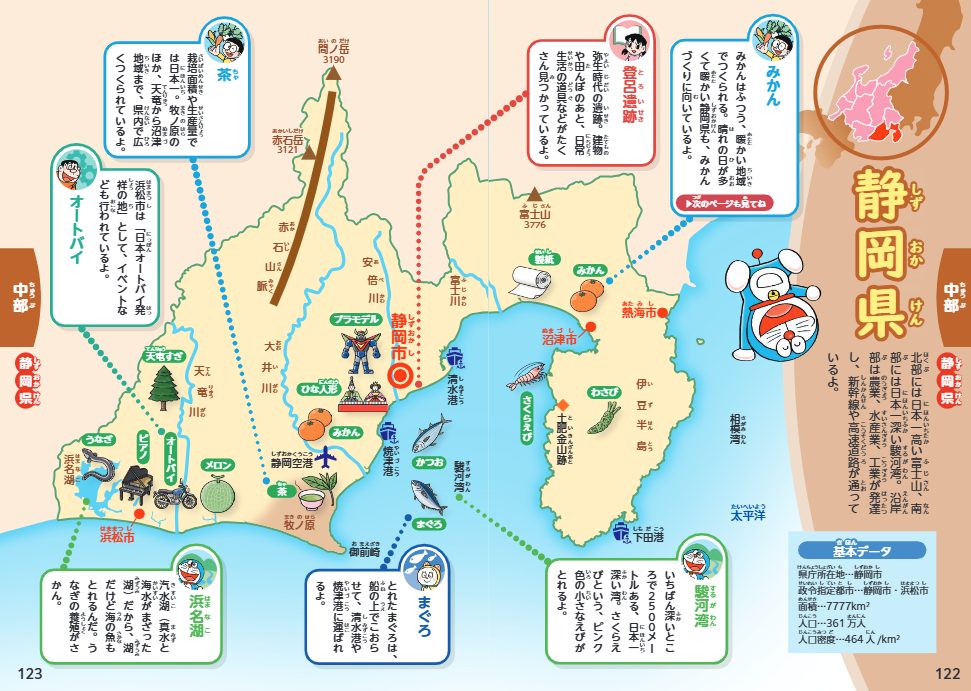

【静岡編】有名なのは楽器とオートバイだけじゃない!

静岡県はプラモデルの町としても知られ、全国の90パーセントのシェアを占めています。静岡がプラモデルNo.1となった歴史として正しいのはどれ?

①昭和の時代、楽器作りのメーカーがつくりはじめた

②明治時代、西洋の技術者が工場をつくった

③江戸時代、木工製品の技術から発展した

プラモデルの聖地のきっかけとなったのは大御所様!?

正解は③。

1951年にアメリカで組立模型として生まれたプラモデル。日本には1954(昭和29)年ごろに輸入され、その4、5年後には国産品も市販されるようになりました。なぜ静岡市がプラモデル出荷額日本一となったのでしょうか?

豊かな自然に恵まれた静岡市は、昔から木工産業が盛んでした。そのきっかけを作ったのが、なんと江戸幕府を開いた徳川家康です。

慶長10年(1605)、息子の秀忠に将軍職を譲り、大御所となった家康。以後は子どものころから慣れ親しんだ駿府、現在の静岡市に拠点を置くことにし、日本全国から宮大工や建具職人、彫刻師、漆塗り職人たちを集め、駿府城を築きました。その職人たちが住み心地のいい駿府に居着いたため、静岡市は木工が盛んになりました。

現在活躍している静岡市のプラモデルメーカーの多くは、元・木製模型キットや木製玩具の製造業者。精緻な木工技術からの応用と、江戸時代から受け継がれた「物づくり」への情熱で、静岡市はプラモデルの聖地へと生まれ変わったのです。

【兵庫編】神戸牛はもちろん有名ですが…

兵庫県の神戸で有名なものと言えば、神戸牛だけでなく「六甲おろし」も有名です。ところで六甲おろしって何だかご存じですよね?

①ステーキにそえる辛い大根おろし

②山から吹きおろされる冷たい風

③魚の身を特殊なかたちに切り離すこと

タイガースの球団歌でも有名

正解は②。

六甲颪(おろし)に颯爽と──阪神タイガースの球団歌でも知られる「六甲おろし」とは、兵庫県神戸市の北側にある六甲山山頂から、ふもとに向かって吹く冷たい風のことです。「おろし」は、山から吹き下ろす風という意味で、漢字で書くと「颪」となります。

六甲山は神戸の人々から愛されるシンボル。夏はハイキング、冬はスキーやスノーボードなどが楽しめ、山頂から六甲有馬ロープウェーに乗れば、太閤・豊臣秀吉も愛した歴史豊かな有馬温泉にもアクセスできます。六甲山から見下ろす、神戸の100万ドルの夜景も有名です。

そして日本を代表する酒どころとして知られる灘地区。六甲おろしの寒風が蒸し上がった酒米を冷ますのに最適で、室町、江戸時代から受け継がれる酒造りに一役買っているのです。

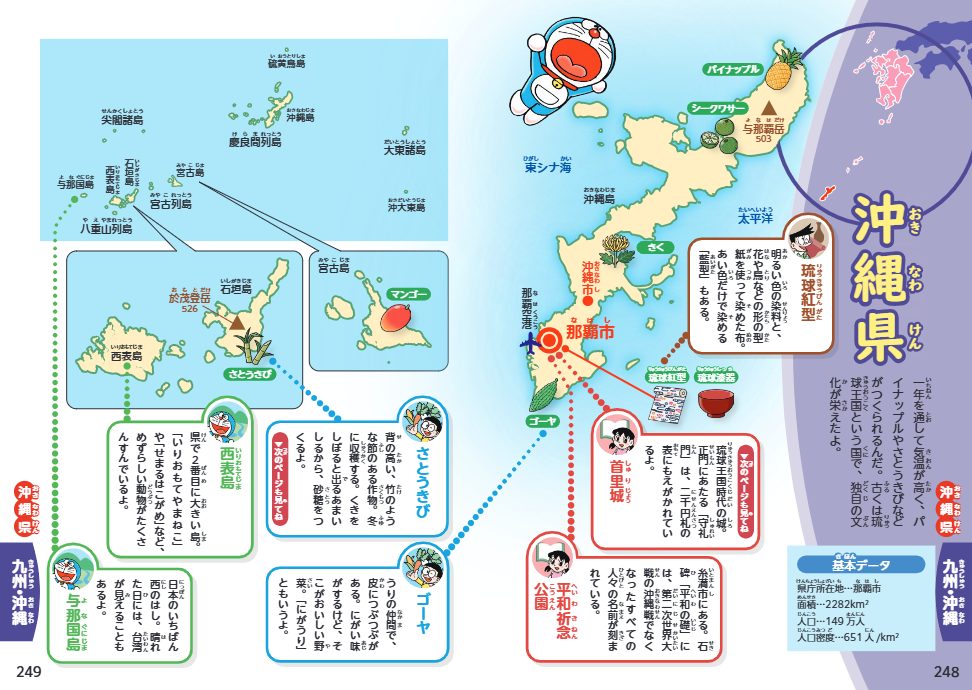

【沖縄編】水にはいろいろ苦労しています…

沖縄といえば台風も多く雨量が多い地域ですが、意外にも水不足になりやすい県でもあります。その理由は?

①川が短く、雨が降ってもすぐに海に流れてしまうから

②使われる水の量が多く、上水道の浄水がまにあわないから

③年間を通して気温が高く、水がいたみやすいから

どうして沖縄が水不足なのか?

正解は①。

日本列島でいちばん初めに梅雨入りし、年間平均7回と台風に多く見舞われる亜熱帯気候の沖縄県。降水量は、年間平均2000ミリ以上と恵まれているものの、その多くは梅雨や台風の時期のものです。

また沖縄の川は本土と比べると短く、勾配が急という特徴を持つため、雨が降ってもそのほとんどが海に流れてしまうのです。

人々は家の屋上に貯水タンクを設置したり、近年では山地にダムを作ったりして、水不足に備えています。

さて、台風など自然災害の多い沖縄の住居には、貯水タンク以外にも工夫がいっぱいあります。赤いかわらの屋根は沖縄でとれる赤土で焼いたものでとても丈夫。塀にはサンゴを用い、強い風でも通り抜けるようにしています。また家の周りには、「フクギ」という木を防風林として植えています。フクギの樹皮は、沖縄の染物「紅型」の染料にも使われます。

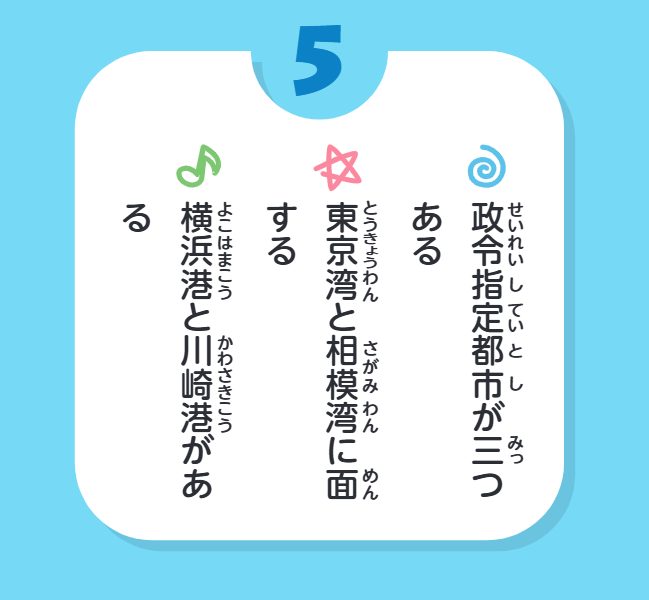

【スリーヒントクイズ】どの都道府県?

ここからはスリーヒントクイズです。3つのヒントから、どの都道府県のことを言っているのか当ててみましょう。

1の追加ヒント)県名に空飛ぶ動物の名前が入っています。

2の追加ヒント)温暖な気候で晴れの日が多い、「晴れの国」といえば?

3の追加ヒント)よさこい節にも出てくる、太平洋に面した「桂浜」も有名。

4の追加ヒント)県の形をしている真っ赤な犬がマスコットキャラクター。

5の追加ヒント)「ドラえもんミュージアム」も名所の一つ。

【スリーヒントクイズの答え】

答えを羅列

(1)鳥取(2)岡山(3)高知(4)千葉(5)神奈川

※ここまでは『小学生のためのドラえもん47都道府県図鑑』(監修:粕谷昌良/小学館 )の一部を引用・再構成しました。

日本の地理・都道府県の特色がひと目でわかる!『小学生のためのドラえもん47都道府県図鑑』

クイズは正解できましたか? 出題は『小学生のためのドラえもん 47都道府県図鑑』から。ドラえもんやのび太くんたちと楽しみながら学習できる図鑑シリーズ第2弾で、今回のテーマは日本の国土「47都道府県」です。

47都道府県の名前や位置、地形や気候、産業を学習するのは小学校4年生から5年生。まさにのび太くんと同年代です。しかしそれらを覚えることはなかなか大変。本書ではドラえもんたちとすごろくクイズなどで日本を一周しながら、各都道府県の特色を深く知ることができます。筑波大学附属小学校の粕谷昌良先生の監修で重要ポイントをわかりやすく解説しています。

「読者のみなさんが、心を動かし、好奇心を発揮して学んでいくことを想像して本書をまとめました。さあ、本書を手に日本の国土への理解を深めていきましょう」(粕谷先生)

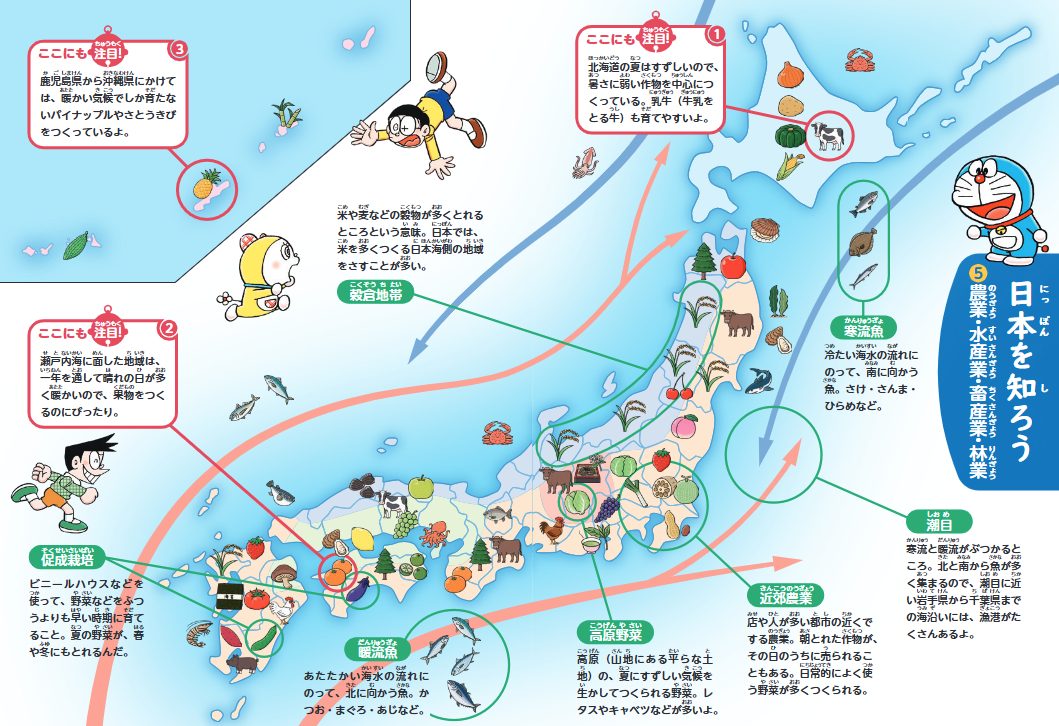

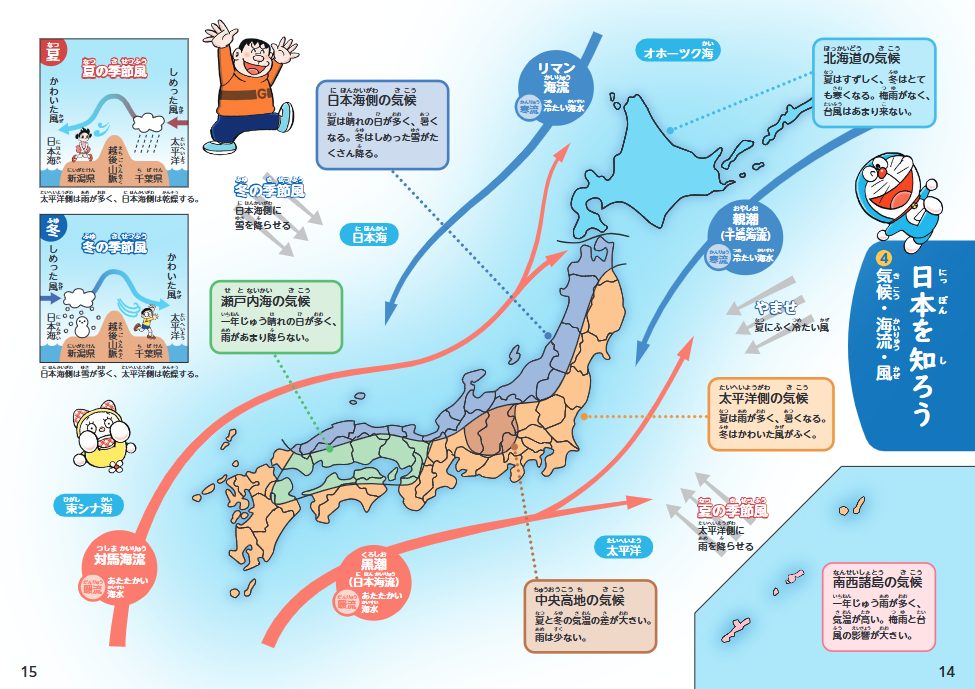

【日本を知ろう】では、見開きで日本列島を紹介。各都道府県の位置や県庁所在地、代表する山や川といった自然に気候、主な産業などがひと目でわかります。

【各都道府県紹介ページ】では、日本列島を北海道・東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国・四国地方、九州・沖縄地方の6つのエリアに分けて紹介。それぞれの地形とともに面積、人口などの基本データ、また代表的な山や川、主な産業などをビジュアル付きで解説。ドラえもんたちが出題するすごろくクイズに挑戦すれば、その都道府県をより深く知ることができます。

巻末の【まんが】では、100年後(2125年)の学年誌『小学4年生』の付録を紹介! すごろく「日本一周大旅行ゲーム」にのび太が挑戦すると……。

小学生だけじゃもったいない!

自分の出身地や居住地以外の都道府県については意外に知らないもの。本書は大人でも楽しめるドラえもんのカラフルな地図帳です。ぜひ日本を旅する気分で味わってみてください。

自分の出身地や居住地以外の都道府県については意外に知らないもの。本書は大人でも楽しめるドラえもんのカラフルな地図帳です。ぜひ日本を旅する気分で味わってみてください。

記事構成/HugKum編集部 文/国松 薫

ⓒ藤子プロ・小学館/2025

こちらの記事もおすすめ

参考:

・旭川観光情報 オフィシャルサイト

・アクセス!神戸六甲山 オフィシャルサイト

・灘五郷酒造組合 オフィシャルサイト

・沖縄県企画部 地域・離島課PDF

・沖縄県暮らしの工夫|NHK for School