目次

「災害ごっこ」は子どもの自然な反応

――災害は大人にとっても、ショックが大きいものですが、子どもの心にはどういった影響を与えるのでしょうか?

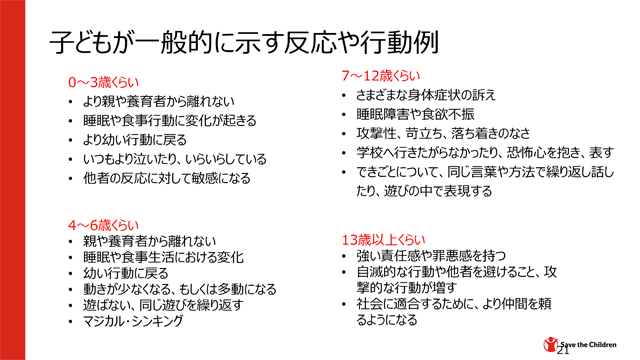

赤坂さん:危機的状況下で子どもが示す反応や行動があります。これらの反応は災害といった異常な事態における正常な反応と言われていて、認知発達段階により違いがあるのが大きな特徴です。また、これらの反応や行動を示す子どももいれば示さない子もいます。

0〜3歳くらい

災害について理解ができない乳幼児でも、親や養育者から離れるのを嫌がり、眠れなくなったり、ミルクを飲まなくなったりすることがあります。それまでしていなかった指しゃぶりをしたり、オムツが外れている子が、避難所生活が始まった途端にオムツをしなくてはいけなくなってしまうケースもよくあります。

セーブ・ザ・チルドレンの能登半島地震の支援では、避難所に子どもの居場所「こどもひろば」を開設し、私も運営に携わっていました。遊んでいた未就学児の子どもがおもらしをしたとき、その子のおばあちゃんが「いつもはこんなことしないのに」っておっしゃったんですよね。災害によって生活環境が劇的に変わると、小さな子どもにも大人と同じようにストレスがかかり、いつもできていたことができなくなってしまうことがあります。

4〜6歳くらい

いつもより多動になる子もいますし、反対に動きが少なくなり、おとなしくなってしまう子もいます。また、「マジカルシンキング」という反応がありますが、まだ物事の因果関係が分からない年代の子どもたちが、例えば「こんなに大きい地震が起きたのは、私が昨日、野菜を残したからだ」のように想像して話すことがあります。

以前、私が避難所で子どもたちと一緒に4つ葉のクローバーを探していたら「私は取りたくない」と言う子がいたんです。理由を聞いたら「幸せになりすぎてお家に帰れなくなっちゃうから」と。子どもなりに想像力を使い、起きていることを理解して乗り越えようとしている過程なのですが、大人はドキッとしてしまうかもしれません。

また、一般的に「死」については7歳以上にならないと理解できないといわれていますので、それより小さい年齢の子どもですと、亡くなった人のことを「また明日帰ってくるかもしれないよね」などと言ったりすることがあります。これも子どもの認知、発達段階での特徴です。

7〜12歳くらい

攻撃的になったり、落ち着きがなくなったり、恐怖心を過度に示したりすることがよくあります。そして、「災害ごっこ」のような形で、起きた出来事を表現することがよくあるんですね。

これは4〜6歳でもあるのですが、私たちが2018年の西日本豪雨支援で岡山県と開設した子どもの居場所では、例えば年長さんくらいの子が、磁石のお絵描きボードに街を描いては、「街が消えたー」と言いながら一気に絵を消して遊んでいたり、プラスチックのチェーンを水に見立てて洪水を再現したりしている子もいました。また、地震災害後の避難所ではブロックを重ねては倒して遊ぶ「地震ごっこ」も目にしたことがあります。同じ遊びを繰り返すのも特徴です。

こうした「災害ごっこ」は、大人から見ればびっくりして、なかには「不謹慎だからやめなさい」と止める方もいるかもしれませんが、子どもがストレスに対処していく行動のひとつでもあるので、止める必要はありません。子どもたちは大人と違って、起きた出来事をまだ全ては理解できません。そのため、子どもの得意な遊びを通して、理解できないことを補うために想像力を働かせ、起こったことを再現して整理しています。これは多くの大人にぜひ知ってほしいことです。

災害ごっこを目にしても、止めずに落ち着いて見守り、もし大人も一緒に遊ぶのであれば、子どもが安心できるように遊んでください。例えば地震ごっこでブロックを倒した後は、「こっちに避難しよう」とか「もう今避難したから安心だよ」など、子どもたちが安心できるような声掛けをしながら一緒に遊ぶといいです。

災害時の心のケアの基本は「衣食住」と「基本的な医療」の確保から

――他にも、子どもの心をケアするために必要な心がけはありますか?

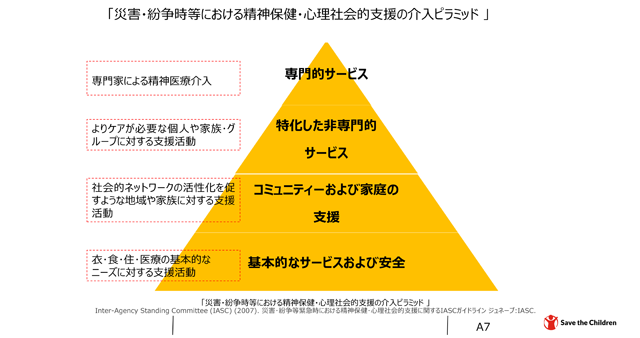

赤坂さん:国際的な人道支援ガイドラインでは、心のケアには共通した考え方があります。心のケアと聞くと、医師や心理士などの専門家による治療をイメージする人が多いかもしれませんが、災害時の心のケアには、それらに加えて、不安やストレスを和らげるなど、「心の健康を守る」といった支援も含まれます。

下の図は、災害の影響を受けた人に対する心のケアとは何かということを表していて、それぞれの階層が災害の影響を受けた人の人口比を表しています。この図からわかるように、災害の影響を受けた人の心のケアでは、衣・食・住・基本的な医療などの生きていく上で必要な基本的なニーズに対する支援が重要です。加えて、例えば遊びや学びなど子ども特有のニーズに合わせた支援を行うことが心の健康を守るためには大切です。研究によると、紛争や自然災害の影響を受けた人の約80%が専門家による支援を必要とせず、自分の持つ力や周囲の支援によって心の傷を回復し、災害前と同じような状態に戻っていくと言われています。

心のケアは保健医療者だけができるものではありません。支援に関わるすべての人が被災者に対して「困っていることはないですか?」「大丈夫ですか?」などと声をかけ、その人の話を聴き、その人が必要としていることがあれば、それが満たされるような人・物・情報へつなげていくなど、私たちでもできることはあります。

子どもの場合、それらに加えて、遊びや学び、安心できる人と一緒にいるということも、心のケアにとって大切です。セーブ・ザ・チルドレンでは、WHO(世界保健機関)のマニュアルをもとに「子どものための心理的応急処置(PFA)」を作成しています。これは、支援者や親のために、子どもへの支援の考え方や行動や姿勢をまとめたものです。子どものためのPFAでは「安全感、安心感を促すこと」「落ち着けるようにサポートをすること」「個人や集合体の自信を促すこと」「つながりを作ること」が基本の考え方になっています。

制約が多い避難所の生活は、大人も子どももストレスがたまるものです。そのため、例えば、「本が大好きで、本を読んでいる時が一番落ち着く」という子がいれば、避難先でもそういう環境が作られるようにサポートすることも大切なことです。そして、PFAにおいては「準備」「見る」「聞く」「つなぐ」という行動原則があり、先ほどお伝えした危機的な状況を経験した子どもが一般的に示す反応や行動を知っておくことも大切な準備のひとつです。

――避難所で遊べる場所は作られているのでしょうか?

赤坂さん:内閣府の「避難所運営ガイドライン」で、避難所には子どものための遊び場や学習スペースの設置を検討することが明記されています。避難所における子どもの居場所づくりの重要性への理解は進んでいますが、努力義務の取り組みにとどまっています。避難所では、遊んでいる子どもを見て驚く方もいるかもしれませんが、子どもの心のケアにとって遊びや学びの機会はとても大切だということを多くの人に知ってもらいたいです。

家庭でも気をつけたい、災害時に親が子どもにできること

――子どもの心のケアには特別なことではなく、落ち着ける環境を作ることが大切なのですね。

赤坂さん:子どもは認知発達途中段階にあり、知らないことや分からないことを想像で補うことがあるため、例えば大人の何気ない一言が子どもの不安を煽り、寝つきが悪くなるなどの反応につながることもあります。災害が起きると大人も動揺してしまいますが、できるだけ落ち着いて接することが子どもの安心感にもつながります。

私たちが避難所に子どもの居場所「こどもひろば」を設置する時には、例えば工作スペース、ブロックで遊べる場所、勉強できる場所など、ひとつの部屋の中に色々な遊びのコーナーを作るようにしています。「こどもひろば」で子どもが自分で好きな遊びを選ぶことは、遊びを通して「状況をコントロールしている」という感覚を取り戻すことにつながります。在宅避難の場合でも、このように子どもが自分で選択する機会を作ることが、子どもたちのコントロール感を回復し、困難に対処する潜在能力を支え、ストレスの軽減や心のケアにつながると考えています。

日常生活が送れなくなるときは、すぐに専門家に相談を

――子どもの心のケアをする中で、すぐに専門家に相談した方がよい症状はありますか?

赤坂さん:災害などの危機的な状況下で子どもの反応や行動に変化があるのは自然なことなので、可能な限り、これまで行ってきた日課を続け規則正しいリズムを作り、子どもが安心できるよう普段より意識的に一緒にいる時間を増やすなどすることが大切です。ただ、次のような場合はすぐに専門家に相談してください。

・依然として強いストレスを抱えている

・人格や行動に大きな変化が起き、それが継続している

・日常生活に支障をきたしている

・怯えている

・自分や他人を傷つけるリスクがある

すぐに精神保健医療の専門家に相談するのが難しい場合は、かかりつけの医師、学校のスクールカウンセラーさん、養護教諭、教員など地域の人たちから更なるサポートが受けられるよう相談することが大切です。地域の相談窓口として、保健所や保健センター、精神保健福祉センターなどのホームページでも、さまざまな相談先の情報が掲載されているのでぜひ知っておいてください 。

――ありがとうございました。記事でご紹介した「子どものための心理的応急処置(PFA)」についてさらに知りたい方は、以下のサイトをチェックしてみてください。

セーブ・ザ・チルドレン「子どものための心理的応急処置(PFA)」のページはこちら≫

こちらの記事もおすすめ

お話を伺ったのは

• 資格:保育士、チャイルド・ライフ・スペシャリスト(米国)

• 英国の大学院で心理学・神経科学の修士号取得

取材・文/平丸真梨子