五月病とは?

五月病(ごがつびょう)とは、新年度や新生活が始まってから1か月ほど経った頃に心身の不調を感じる現象で、新しい環境や人間関係にうまく馴染めなくて悩んだり落ち込んだりしている状態です。

無気力、不眠、食欲不振、イライラなどが主な症状で、自律神経の乱れやストレスが原因と考えられています。

五月病は、このように精神面での不調が大きな割合を占めていますが、その影響は体だけではなく口の中にも及ぶことが知られています。

では、具体的に口との関わりを見ていきましょう。

1. 虫歯・歯周病のリスクが上がる

五月病で自律神経のバランスが悪くなると、唾液の分泌量が減少します。唾液は口の中を洗浄したり細菌の増殖を抑えたりする働きがあるため、唾液が少なくなると歯垢(プラーク)や歯石といった細菌の塊が歯に付着しやすくなり、口腔二大疾患である虫歯や歯周病のリスクが上がります。

2. 歯ぎしりなどで歯や顎関節にダメージが及ぶ

五月病でストレスがたまると、無意識に歯を食いしばったり、歯ぎしりしたりすることがあります。これらは噛み合わせに負担をかけ、歯の表面をすり減らします。

また、顎の関節にアンバランスな力を加えることにより、口の開閉時に痛みが出たり口が開きにくくなったりする顎関節症になりやすくなります。(関連記事はこちら≪)

3. 栄養バランスが乱れる。

五月病で食欲が低下すると、栄養バランスが乱れます。特にビタミンCやカルシウムなどは歯ぐきや骨、歯の健康にとって不可欠な栄養素です。これらが不足すると、歯や口の健康状態が悪化する可能性があります。

このように、五月病になることで歯や口の健康が影響されるわけですが、では逆に、歯の状態により五月病のようなうつ状態になりやすいことはあるのでしょうか?

歯を失うと、うつになりやすい

2021年に東北大学の研究グループが、歯の本数とうつの発症について調査を行いました。

この研究では、65歳以上の地域在住の高齢者約9000人を対象に、歯の本数と3年後のうつの発症の関連性を解析しました。

その結果、歯が20本以上の人に比べて、19本以下の人は抑うつ発症リスクが1.3倍高くなりました。

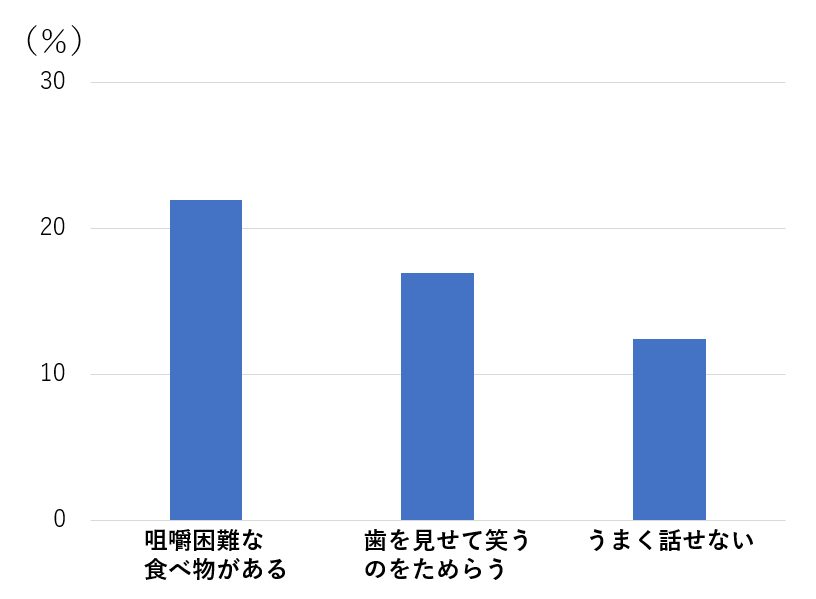

また、うつ発症に至ると考えられる口の中のストレスとして、歯の本数の減少により「食べにくい食べ物がある」(21.9%)を筆頭に、「歯を見せて笑うのをためらう」など、いくつかの問題点が挙げられました(図1)。

この研究は、口のストレスが食べる・話すといった機能面だけでなく、見た目の審美面など多岐にわたり、それらが総合的に精神面にも悪影響を及ぼす可能性を示唆しています。

歯周病になると、うつになりやすい

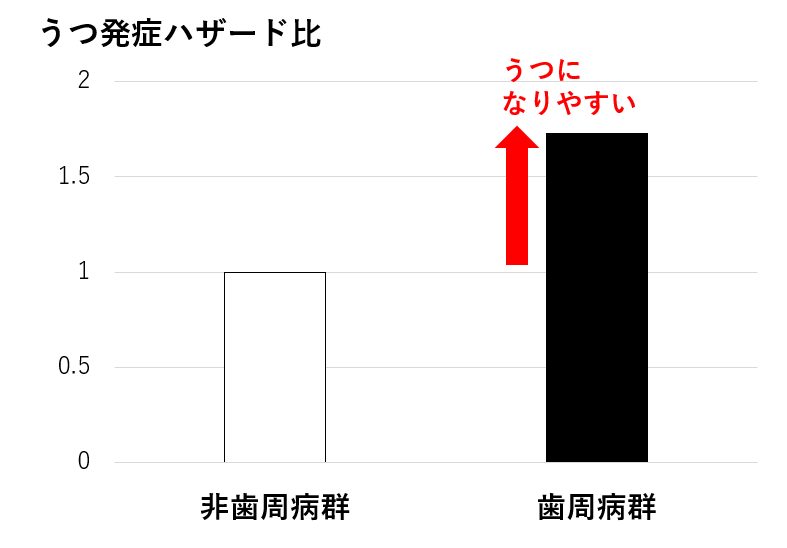

2015年に滋賀医科大学の研究グループが、2000~2005年に新規に診断された12708人の歯周炎患者と、歯周炎のない50832人を2011年まで追跡して比較し、歯周炎とうつ病発症との関連性を解析しました。

その結果、歯周病群のうつ病発症率は非歯周病群と比較して高くなり、性や年齢・合併症を調整したハザード比(危険性)は1.73となりました(図2)。

つまり、歯周炎はうつ病発症の危険因子であることが明らかにされたのです。

歯を失う最大の原因は虫歯をしのいで歯周病であり、先述した歯の喪失とうつ発症の関わりで結び付くことが理解できます。

ですから、良好な精神状態を維持するためにも歯の存在は大切なのです。

五月病の予防のために

様々な要素が関連するため一概には言えないですが、基本的な対策としてはストレスや疲労をため込まないように意識することが大切です。

気持ちをリラックスさせる。

友達や家族とおしゃべりする、愚痴を聞いてもらう、趣味の時間を作る、スマホや音楽で息抜きする、など。

体をリフレッシュさせる。

散歩がてらに日光浴をする、軽い運動をする、適度な入浴・睡眠を心掛ける、など。

五月病は軽い症状であれば、新しい環境に慣れてしまうと自然と解消されることが多いと言われています。

しかし、症状が重かったり長引いていたりする場合は、そのまま放置せずに専門家や専門医に相談するようにしましょう。環境が合わない場合は、環境を変えるなどの調整が必要な場合も少なくありません。

休学や休職などにより、しばらくストレスから距離を置くことが効果的なこともあります。また、休まなくても勉強や部活動などのペースを落としたり、仕事の量や内容を調整してもらって負担を和らげたりするケースもあります。

特に子どもでは、自分で環境の調整をすることが困難な場合が少なくないため、家族の協力が不可欠です。

家族や周囲の人の理解がとても大切で、「怠けている」「精神的に弱い」というような目で見るなどせずに、回復するのを温かく見守ってあげることが重要です。

気分をリフレッシュ!ランチ歯磨きの提案

皆さんは昼食を食べた後に、歯磨きをする習慣はありますか?

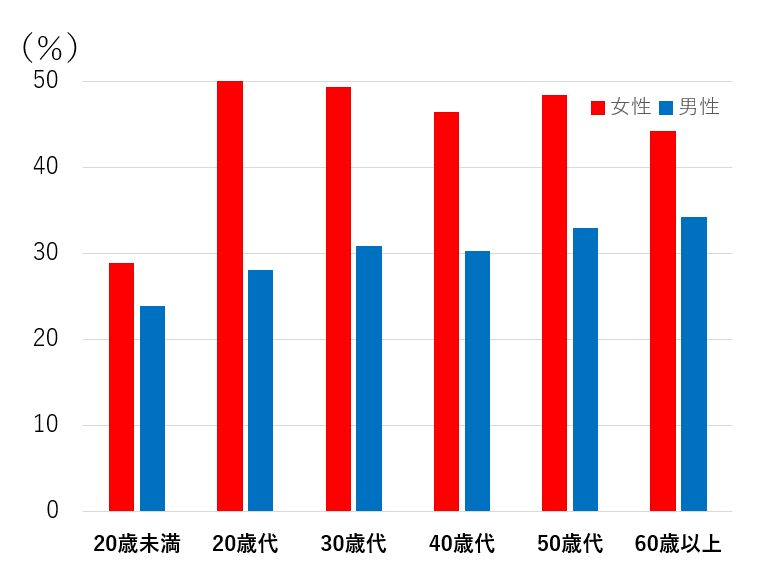

2005年に日本歯磨工業会が報告した内容によると、全国の男女4万人以上を対象に、お昼の歯磨きに関してアンケート調査を実施しました。

この調査では、2000~2004年までのアンケート回答を集計しており、大規模なデータが得られています。

その結果、お昼の歯磨き率は全体で43.2%であり、男女別では女性48.3%、男性30.3%で女性の方が高率になりました。

また、年代別では女性20歳代が50.0%、男性60歳以上34.2%が最も高くなり、全体として女性が高率になりました(図3)。

また、女性の年代別で20歳未満が28.8%と低率なのに対し、20歳代になると50.0%と飛躍的に高くなるという興味深い結果も得られました。

お昼休みに歯磨きをする習慣は虫歯や歯周病の予防につながるだけでなく、歯磨剤に含まれるミントなどの清涼剤によりスーッと爽快な気分になり、午前中の疲れた気持ちをリセットできて気分転換できます。

また、昼食を食べると襲ってくる眠気を防いで目覚めさせる効果もあり、特に口臭などを気にしがちな方であれば、歯磨きによる爽やかな口臭で周りの人たちへ配慮することができます。

うつで気分が沈みがちな時こそ、お昼のランチ歯磨きで気持ちをリフレッシュして、昼からの仕事や勉強に励んでみてはいかがでしょうか?

歯を守ることが精神安定につながり、良好な気持ちは大切な歯を維持します。

ランチ歯磨きもおすすめですが、温かいお茶でも飲んでホッと一息ついたり、太陽の温かい日差しの下で大きくゆっくりと深呼吸したりして、気分転換する習慣をつけるように心掛けてくださいね。

こちらの記事もチェック

記事執筆

島谷浩幸

参考資料:

・Kusama T et al: The Deterioration of Oral Function and Orofacial Appearance Mediated the Relationship between Tooth Loss and Depression among Community-dwelling Older Adults: A JAGES Cohort Study using Casual Mediation Analysis. J Affect Disord, 2021.

・Hsu CC et al: Association of Periodontitis and Subsequent Depression: A Nationwide Population-Based Study. Medicine(Baltimore), 2015.

・日本歯磨工業会:お昼の歯みがきキャンペーン アンケート集計報告.2005.