わが子の人見知りに困ったパパ・ママは約半数

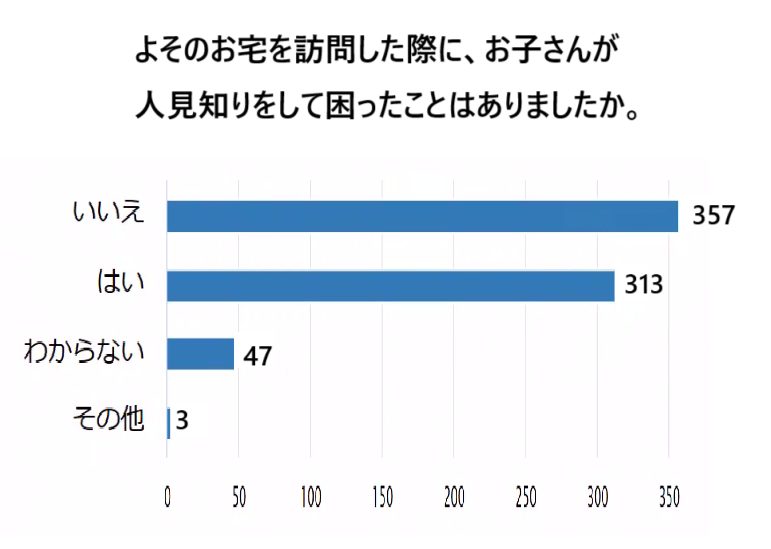

今回の調査は、HugKum会員のうち、アンケートの回答に協力してくれた720名が対象。その720名の育児経験をもつパパママに「よそのお宅を訪問した際に、お子さんが人見知りをして困った経験はありますか?」と聞いてみました。

その問いに対して寄せられた回答は次のとおり。

- いいえ・・・357人

- はい・・・313人

- わからない・・・47人

- その他・・・3人

およそ、半分くらいの保護者が、わが子の人見知りに困った経験があると分かります。

もちろん、人見知りは、子どもの成長を考えると自然な変化で『キッズ・メディカ安心百科 子ども医学館』(小学館)にも健全な育ちの証拠だと書かれています。

“6か月ごろからはじまった人見知りが、7か月に入るとますますはげしくなります。記憶力が育ってきた証拠で、知っている人と知らない人の区別がつくので人見知りをするのです”

(小学館『キッズ・メディカ安心百科 子ども医学館』より)

むしろ「人見知りが見られた赤ちゃんは褒めてあげるべきだ」と同書の執筆を担当する専門家は指摘します。

逆に、親子の信頼関係の証拠でもある人見知りが見られない場合、たっぷり抱っこするなど、親子関係を見直したほうがいい場合すらあるとの話。

“人見知りは一時的なものであり、1歳ごろになればしだいにおさまります。ママやパパはまわりからとやかくいわれてもけっして困ったことではないと考え、好き嫌いの感情が芽生えた証拠として、だれにでもなじめる時期がくるのを待ちましょう”

(前掲書より)

要するに、人見知りが始まった子どもの変化を喜び、褒めてあげるくらいの姿勢が「教科書的に言えば」大事なのですね。

人見知りの子どもを育てるパパ・ママの工夫

とはいえ、です。激しい人見知りのわが子を育てる保護者にとっては、しんどい瞬間もあるのではないでしょうか。ただでさえ、子連れの外出は大変なのに、どこかにお呼ばれして子どもを連れて行ったとき、極度の人見知りスイッチが子どもに入ると大変さは倍増します。

現に、わが子の人見知りに困った経験があると半数近くの保護者が回答しているのですから、本質的な解決にならなくても、何かしらの対処法は準備しておいたほうが助かるはずです。

そこで、HugKumの独自調査では、わが子の人見知りに困った経験のある人たちに「人見知りしがちなお子さんを他人の家などに連れて行くとき、心がけている工夫は?」と自由回答で聞きました。

さまざまな回答が集まったので、それらをグループ分けした上で集計し、ランキング化してみました。

1位 お気に入りのものを持参する(42件)

- お気に入りのおもちゃ、ぬいぐるみ、絵本、戦隊グッズなどを持って行く(30件)

- 好きなお菓子を持参する(12件)

2位 事前準備・説明をする(22件)

- 事前に「どこへ行くか」「誰がいるか」を説明しておく(10件)

- 事前に写真やテレビ電話で相手の顔を見せる(5件)

- 「優しいお姉さんがいるよ」「面白い人がいるよ」と前向きな説明をする(4件)

- おもちゃやお菓子があることを伝えて安心させる(3件)

3位 親が一緒に行動する(19件)

- 初めは親も一緒に遊ぶ(7件)

- 子どもが安心できるように、なるべく近くにいる(6件)

- 抱っこや膝に乗せて安心させる(4件)

- 親がリラックスして訪問する(2件)

4位 無理をさせない・焦らない(18件)

- 無理に交流させず、子どもが自分で慣れるのを待つ(9件)

- その場に慣れるまで親がサポート(5件)

- 人見知りすることを相手に伝えておく(4件)

5位 環境に慣れさせる工夫をする(6件)

- ペットがいる家ならペットを話題にして興味を引く(2件)

- 音の鳴るおもちゃや光るものを使う(2件)

- その家の様子を事前に聞いておく(1件)

- 親が相手と仲良くしている様子を見せる(1件)

6位 訪問時間を工夫する(5件)

- 短時間で切り上げる(3件)

- 何度か訪問して慣れさせる(2件)

その他(10件)

- 挨拶の練習をする(2件)

- 子ども同士の共通の話題を用意する(2件)

- 何をしてもダメだったので諦めた(2件)

- 干渉しすぎない(1件)

- 本を読んでもらう(1件)

- 動画を見せる(1件)

- 地域的に家の行き来をしないので、基本的に連れて行かない(1件)

いずれも、とても参考になるアドバイスではないでしょうか。中には「諦めた」との言葉もありますが、諦められるくらいゆとりがある場合は、ひとつの立派な戦略になるかもしれません。

繰り返し引用している『キッズ・メディカ安心百科 子ども医学館』(小学館)にも、

“人見知りは、おさまるのを待つ”

といった助言が見られます。むしろ、無理をすると、わが子の心に嫌な記憶が残る可能性があるといいます。

“無理に知らない人になじませる必要はありません。お母さんがいろいろな人と接しているうちに自然におさまります”(小学館『キッズ・メディカ安心百科 子ども医学館』より引用)

初めての子どもとなると、上の子を育てた際の経験もないので、余計に深刻に悩んでしまうはずです。

しかし、成長のあかし、一過性の出来事とまずは考え、先輩パパ・ママが実践してきたさまざまな方法を試してみる、それでも状況が好転しないなら、諦められる人は諦めて待つ、そのような姿勢で向き合うといいのかもしれませんね。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/坂本正敬