目次

【問題1】卑弥呼について、どのくらいわかってるの?

卑弥呼についての説明で、間違っているものをひとつ選んでください。

①占いやまじないなど「鬼道」と呼ばれる特殊能力をもっていたと考えられている。

②卑弥呼が君臨した邪馬台国は北陸から山陽にかけてあったとする説が有力だ。

③中国の魏の皇帝から「親魏倭王」の称号と金印を授かった。

正解は②

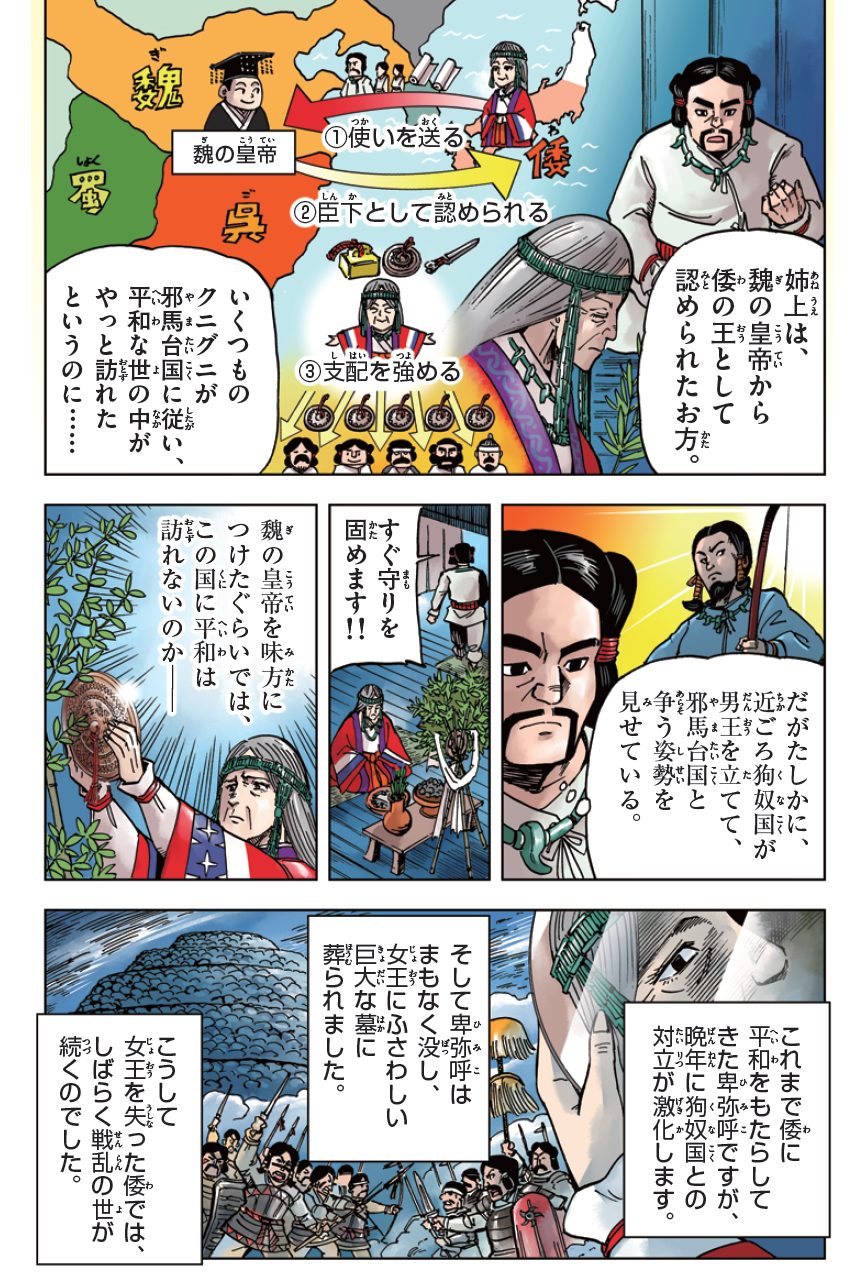

いまだに謎に包まれている邪馬台国の女王・卑弥呼。

卑弥呼は、占いやまじないなどの「鬼道」とよばれる特殊能力をもっていたといわれます。

クニと呼ばれる小国同士の争いが絶えない時代、クニグニ共通の女王となりました。しかしふだんは宮殿の中に閉じこもっており、実際の政治は弟が助けました。

239年、卑弥呼は中国の魏に使いを送り、「親魏倭王」の称号と金印などを授かります。大国である魏の皇帝から倭の王と認められ、その権威を利用することで、倭の支配の強化をねらったのです。

では、クイズにもなった邪馬台国はどこにあったのか? 今のところ、近畿地方か九州地方とする説が有力です。

【問題2】武士の時代をもたらした平将門ってどんな人?

怨霊信仰でも知られる平将門とは、歴史上どの時代に登場し、どんな人物だったのでしょう。正しいものはどれ?

①平安時代、地方貴族の子孫として登場し、関東で「新皇」を名乗って朝廷から追討された。

②保元の乱、平治の乱に勝ち、武士として初めて太政大臣となり平氏の全盛期を築いた。

③天下分け目の「関ヶ原の戦い」に勝利し、征夷大将軍となり江戸幕府を開いた。

正解は①

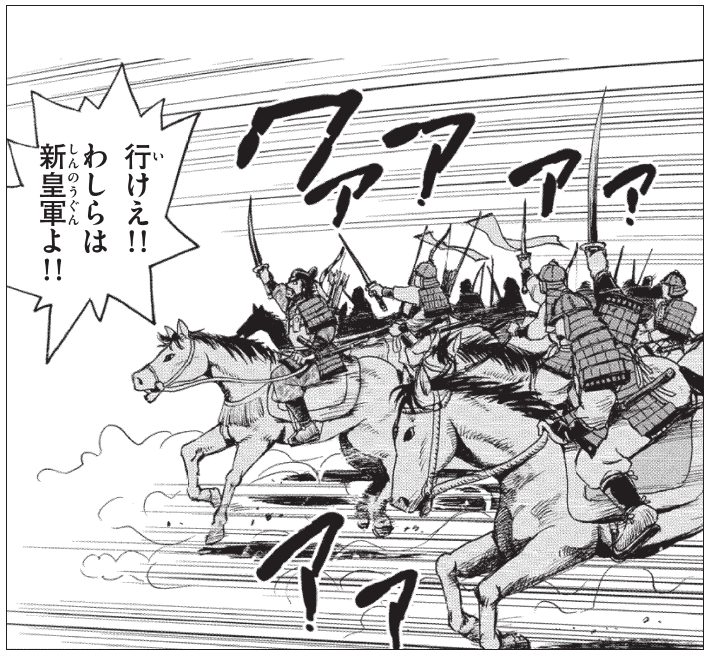

平安時代中期の武士・平将門。平安京へ遷都した桓武天皇の子孫・高望王の孫として誕生しました。

都では藤原氏が大きな力を持ったため、他の貴族のなかには地方に活路を見出す者も現れました。天皇から「平」の姓を与えられた高望王もそのひとりで、関東に勢力を広げました。

将門は、常陸国(茨城県の大部分)の受領(ずりょう:地方役人のトップ)による徴税から逃れた豪族・藤原玄明に頼られ、味方していました。ところが、一族で対立していた従兄弟の平貞盛が受領側に加勢したため、武力衝突が起きます。

受領の役所を攻め落としてしまった将門は結果的に反逆者となりました。しかし「自分も(桓武)天皇の血を引いている」ということで、「新皇」を名乗り、独立を宣言しました。関東の大部分を支配下に置いたとされています。

結局、将門は朝廷の命令で追討に向かった貞盛らに敗れ、命を落としました。これが平将門の乱で、武士の時代の夜明けを告げた事件とも言われています。

敗れた将門は都でさらし首に。その首が夜空に舞い上がり、落ちたのが現在の大手町のオフィス街にある首塚の場所だと伝えられています。今ではサラリーマンのパワースポットとして知られています。

参考:NHKアーカイブズ|平将門の首塚

:NHK for School|平将門の乱

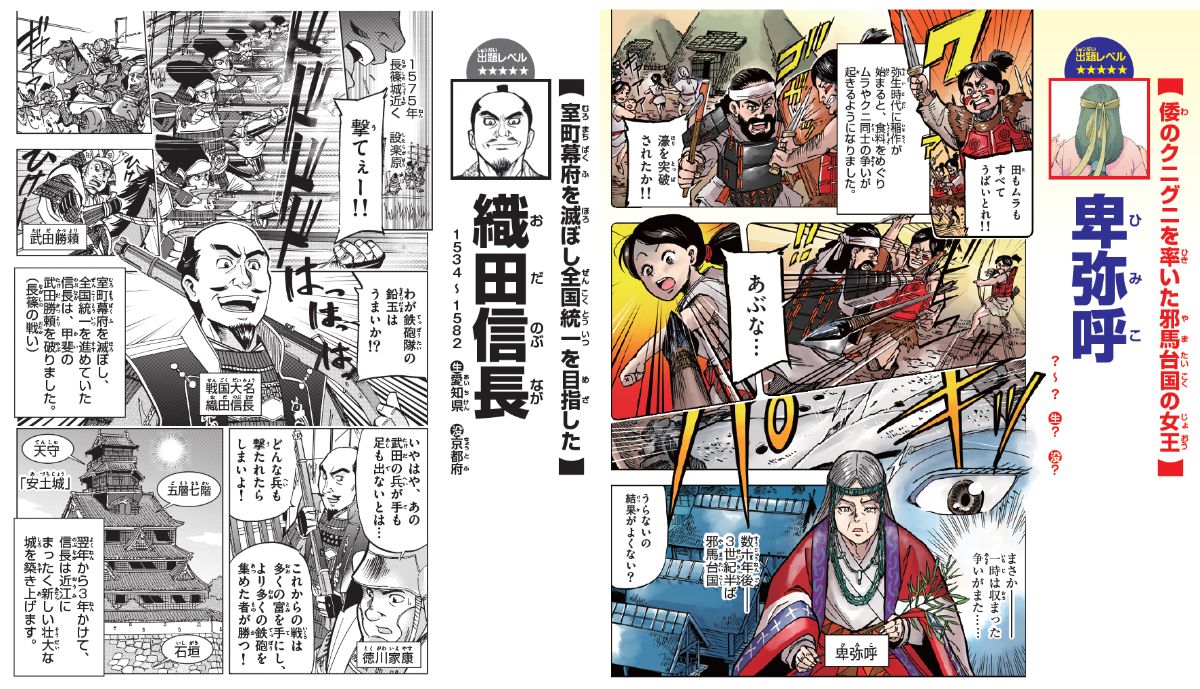

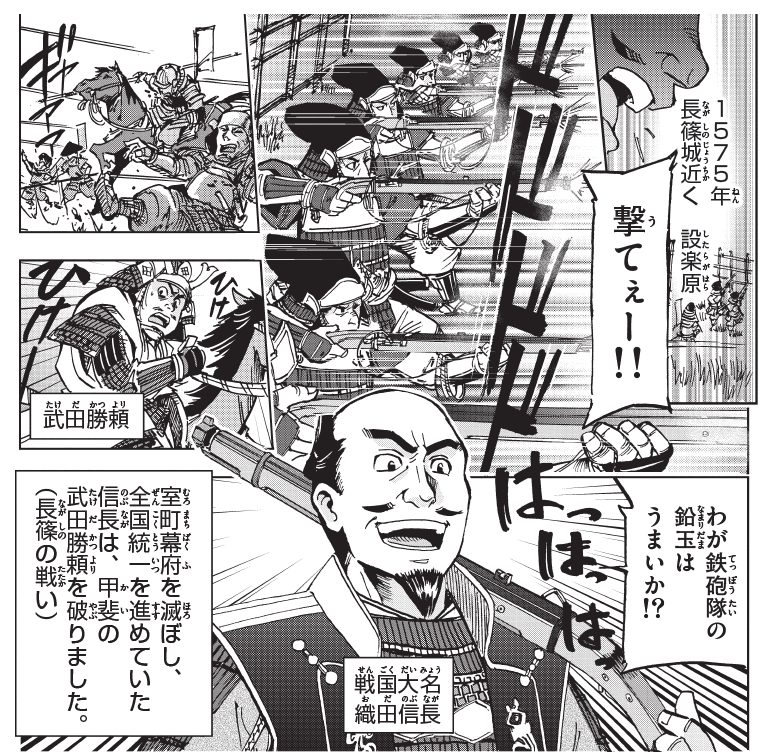

【問題3】織田信長の説明で正しい組み合わせは?

次の織田信長を説明する文章で、A~Eの( )に入る言葉の組み合わせで正しいものはどれでしょう。

織田信長は家督を継ぐと尾張国を統一。今川義元を( A )で打ち破ってその名が知られるようになります。その後( B )のスローガンを掲げて上洛し、( C )を室町幕府 第15代将軍としますが、すぐに対立し彼を追放、室町幕府を終焉へと導きました。信長はやがて( D )で武田氏を破ると、近江国に( E )を築きました。

①A:保元の乱 B:平氏打倒 C:北条時政 D:一ノ谷の戦い E: 鶴岡八幡宮

②A:賤ヶ岳の戦い B:大一大万大吉 C:豊臣秀吉 D:文禄の役 E:大坂城

③A:桶狭間の戦い B:天下布武 C:足利義昭 D:長篠の戦い E:安土城

④A:川中島の戦い B:風林火山 C:武田信玄 D:三方ヶ原の戦い E:松代城

正解は③

織田氏の祖先は越前国(福井県の北東部)織田荘(現・越前町)の一族。主君の斯波(しば)氏に従って尾張にやってきました。信長は家督を継ぐと一族の争いに勝利し、斯波氏を追放して尾張国(愛知県の西部)を統一します。そして駿河の今川義元を桶狭間の戦いで打ち破ると、その名が広く知られるようになりました。

三好氏に殺害された13代将軍足利義輝の弟・義昭が幕府の復興を呼びかけると、信長はそれに応じて「天下布武」のスローガンを掲げて上洛します。そして義昭を15代将軍としますが、まもなく義昭と対立し彼を京都から追放。これにより室町幕府が滅亡しました。

信長はみずからの手で全国統一を成しとげるため、各地の敵対勢力と対決します。長篠の戦いで武田勝頼軍を破ると、近江国(滋賀県)に壮大な安土城を築き、全国統一の拠点とします。

しかし家臣の明智光秀に裏切られ、本能寺の変で命を落とし、全国統一の夢はくずれました。

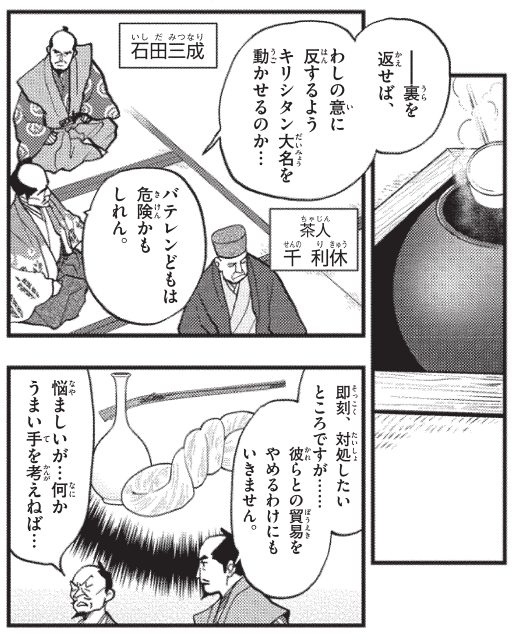

【問題4】千利休の弟子ではない大名は誰?

千利休は侘茶(わびちゃ)を追求し、茶道を確立させた茶人として知られており、多くの大名たちを弟子にしていました。下のなかで、利休の弟子ではない人物は誰でしょう。

①織田信長の弟、織田有楽斎

②江戸幕府2代将軍、徳川秀忠に茶の湯を教えた古田織部

③明智光秀の娘、ガラシャを妻とした細川忠興

④生涯に400回あまりの茶会を開いた小堀遠州

正解は④

千利休は堺(現・大阪府堺市)で魚問屋を営んだ有力商人の子として生まれました。若くして茶の湯を好み、武野紹鴎(たけのじょうおう)らに学んで才能を発揮しました。

織田信長が堺を支配下に置いたとき、今井宗久(いまいそうきゅう)や津田宗及(つだそうぎゅう)とともに信長に接近し、ともに茶の湯を担当する茶頭(さどう)として仕えました。

信長の死後、利休は豊臣秀吉に仕えました。秀吉が関白になったお祝いに宮中で開いた茶会で、正親町(おおぎまち)天皇から「利休」の名を与えられました。

その後も秀吉の北野大茶湯などで活躍し、細川忠興(ほそかわただおき)や織田有楽斎(おだうらくさい)、古田織部(ふるたおりべ)など多くの大名を弟子としました。

しかし利休は、突然秀吉の怒りを買い、切腹させられます。京都の大徳寺山門楼上の、秀吉を見下すような位置に利休の木像を置いたことが原因とも言われますが、真相は定かではありません。

クイズの答えの小堀遠州(こぼりえんしゅう)は近江国の生まれで、遠州流を開いた大名茶人。古田織部に師事し、家康、秀忠、家光の徳川3代将軍の茶道指南として武家茶を確立しました。

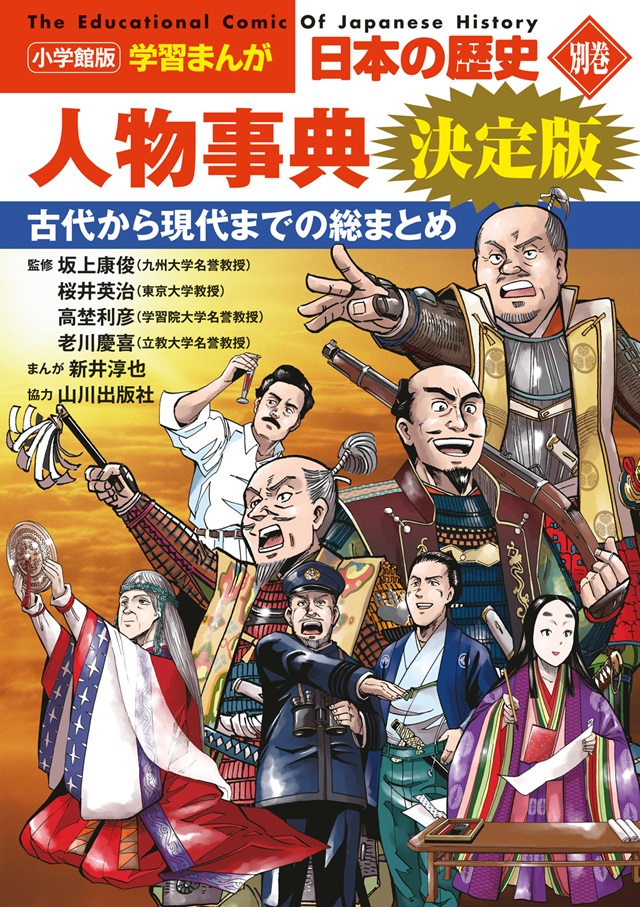

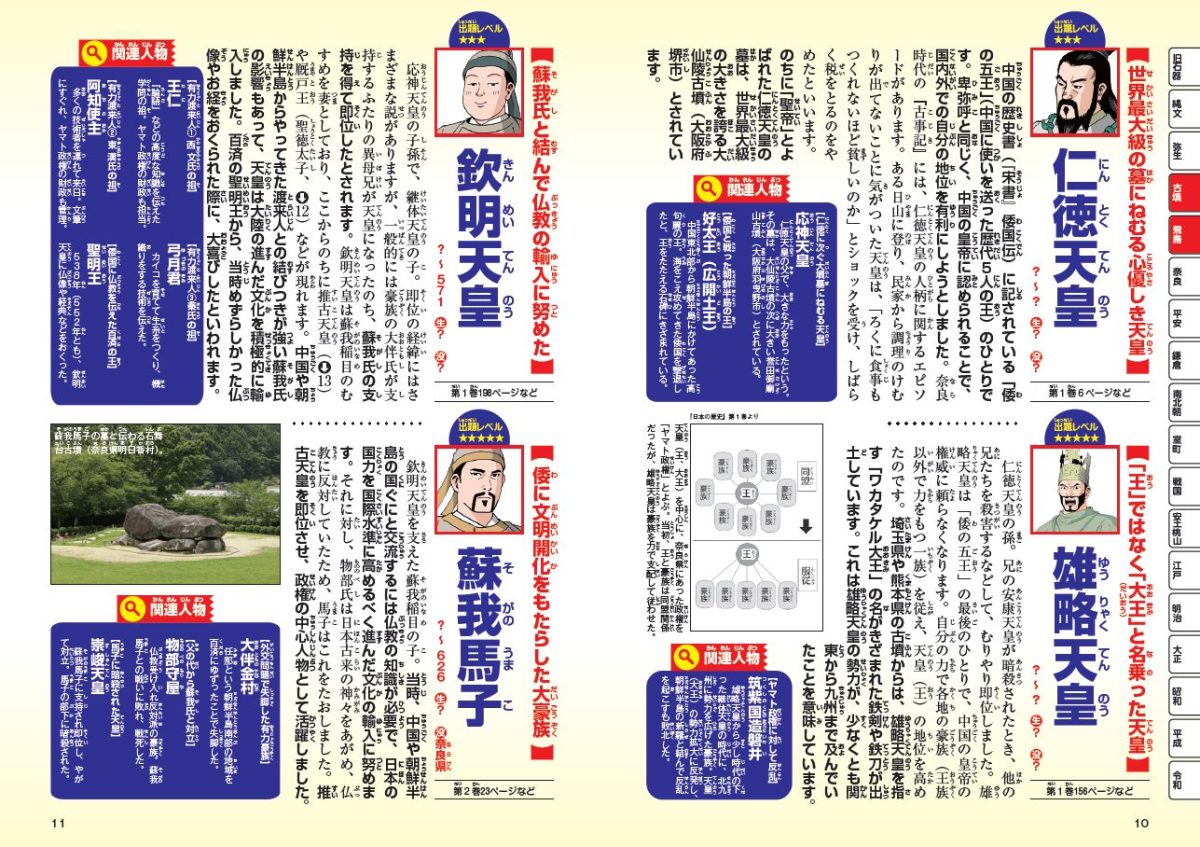

教科書の歴史人物を完全網羅!

上のクイズは『小学館版学習まんが 日本の歴史 別巻 人物事典 決定版』の歴史人物のエピソードからピックアップしたもの。本書は発売2年で累計140万部の大人気シリーズ『小学館版学習まんが 日本の歴史』から生まれた「人物事典」です。

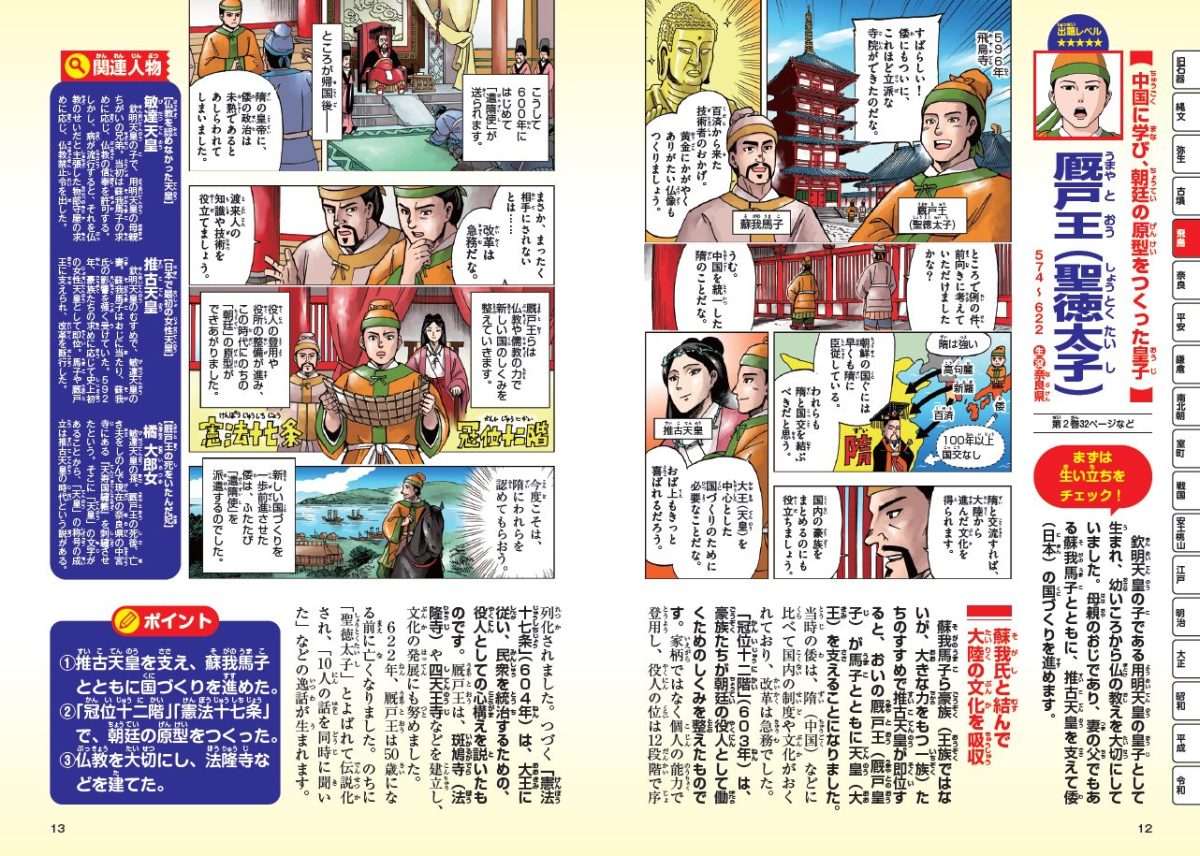

1章の「原始・古代」から5章の「現代」まで、歴史教科書で有名な山川出版社の協力のもと、小学校から高校の教科書に登場する人物1,118人を完全収録。教科書を執筆している一流の研究者が監修しているので信頼感も抜群です。

卑弥呼、厩戸王(聖徳太子)など小学校で習う最重要人物40人については、見開きのまんがつきでくわしく紹介。まんがを読む前にチェックすればよりいっそう理解が深まる【生い立ちをチェック】、知っておくとタメになる話【マメ知識】にも注目!

すべての人物は、試験での【出題レベル】を星5つで評価。過去20年以上にわたる大学入試センター試験や共通テストなどをもとに、試験での問われやすさを示したもの。またそれぞれの【関連人物】をチェックすることで、歴史の流れもよくわかります。

こちらのクイズにも挑戦!

構成・文/国松 薫 協力/小学館 学習まんが・百科編集部

古代から現代まで──歴史上の人物の生い立ちや経歴、キャラクター、また他の人物との関係を見ていくことで、“ストーリーとしての日本史”を味わうことができます。時代小説や歴史ドラマ・映画鑑賞にも役立ちます。