目次

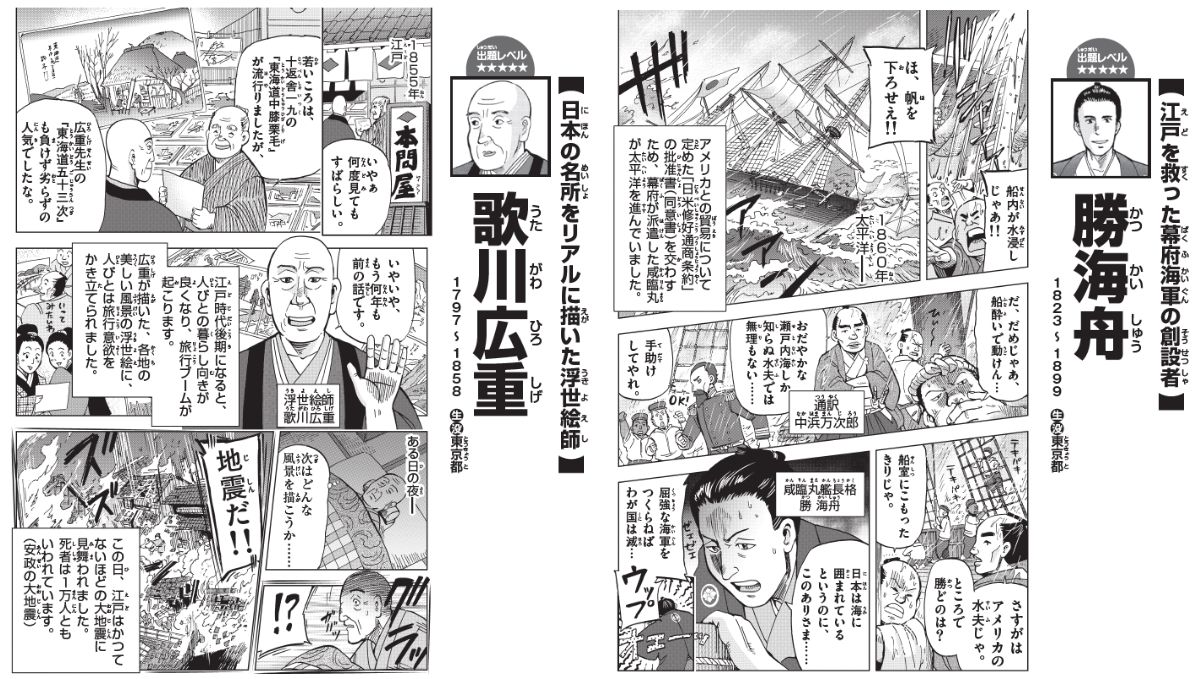

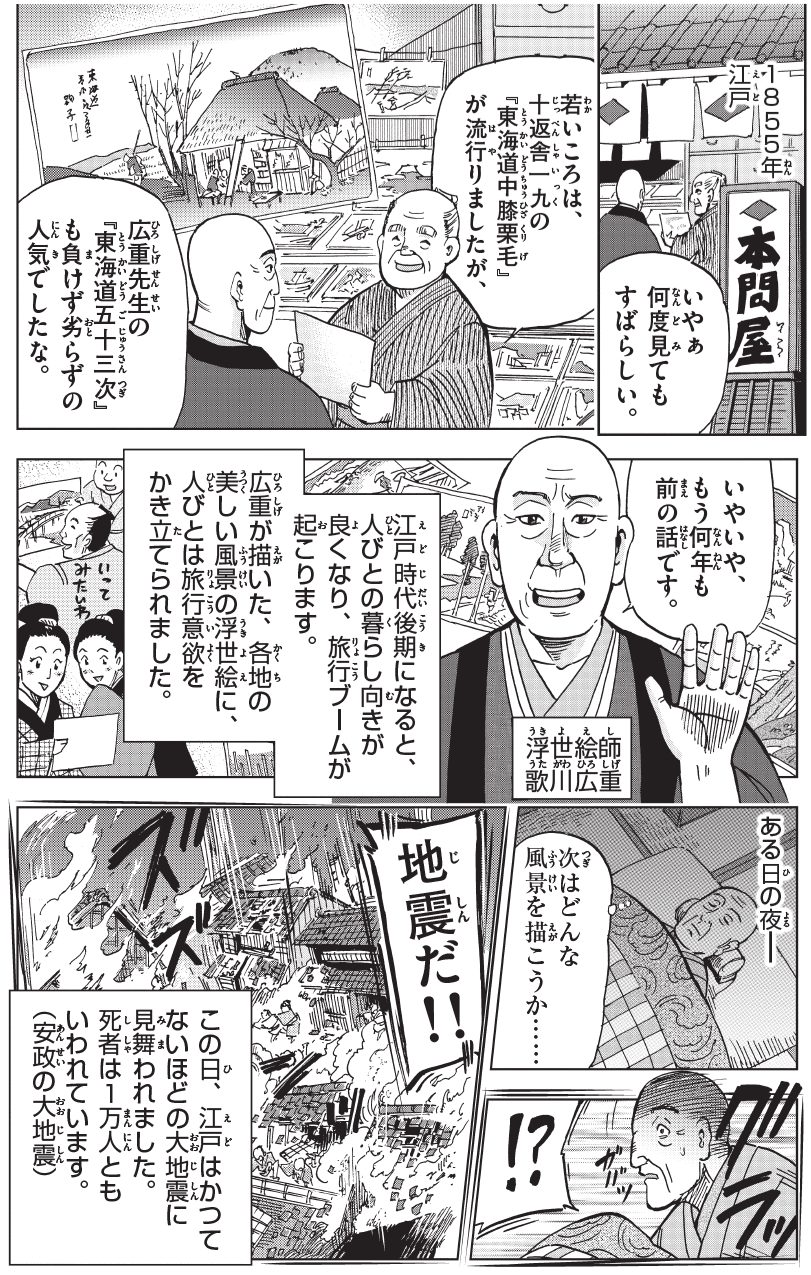

【問題1】歌川広重が浮世絵師になる前の職業は?

『東海道五十三次』などの風景画で知られる歌川広重。浮世絵師になる前はどんな仕事をしていたでしょう?

① 地方の大名が江戸に置いた留守居役

② 江戸の消防にあたった火消し

③ 日本橋・越後屋の奉公人

正解は②

江戸・八代洲河岸定火消同心、安藤源右衛門の長男として生まれた歌川広重。若くして両親を亡くし、家業を継ぎます。しかし広重は大好きな絵が忘れられず、15歳で浮世絵の世界に飛び込みました。

広重の本名は安藤重右衛門。「歌川」とは浮世絵師の一派で、西洋の遠近法を取り入れた歌川豊春から始まります。広重は歌川豊広の弟子となり、「広」の字が与えられました。

初期の『江戸乃華』は、江戸火消の世界を描いたことで歴史資料としても価値の高い作品ですが、これなどは広重の家業が「火消し」だったからこそ生まれた作品であるとも言えます。

また、江戸時代後期は旅行ブームもあり、名所絵の人気が高まります。すでに同じ風景画では葛飾北斎の名が知られていました。

広重は遠近法のひとつ「透視図法(パース)」を用いて、今までにないリアルな風景画を生み出し、『東海道五十三次』は大ヒットとなりました。またその独特な絵の構図や色づかいなどは、ヨーロッパの印象派の画家たちに大きな影響を与えました。

さらに、安政の大地震の翌年に手がけた広重最晩年の名作『名所江戸百景』。江戸名所の数々を生き生きと描いた作品には、地震で傷ついた故郷・江戸への広重の思いが込められています。

参考:消防防災博物館 1-1 広重の描く江戸火消の世界

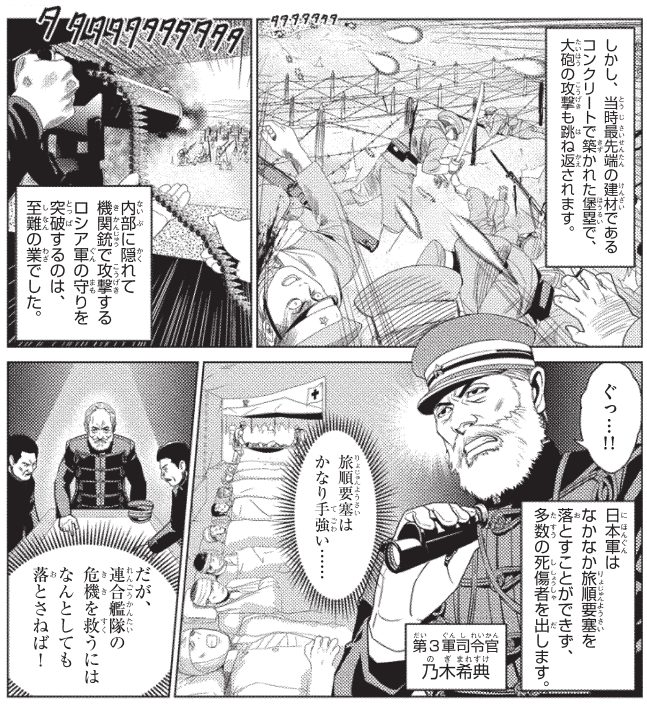

【問題2】勝海舟の説明で正しい組み合わせは?

次の勝海舟を説明する文章で、A〜Eの( )に入る言葉の組み合わせで正しいものはどれでしょう。

貧乏旗本の家に生まれた勝海舟。苦学して蘭学や兵学を身につけ、( A )の際に提出した意見書が認められ、海軍伝習所に派遣され航海技術を学びます。( B )の艦長となり、帰国後、( C )に海軍操練所を開きます。入所者には坂本龍馬や維新後外務大臣となった( D )がいました。大政奉還後、討幕を目指す新政府軍が江戸に迫ると、勝は以前から交流のあった( E )と交渉し、総攻撃を中止させます。

①A:英国公使館焼き討ち事件 B:春日丸 C:浦賀 D:中浜万次郎 E:木戸孝允

②A:ペリー来航 B:咸臨丸 C:神戸 D:陸奥宗光 E:西郷隆盛

③A:下関戦争 B:快風丸 C:横須賀 D:小栗忠順 E:大久保利通

④A:生麦事件 B:開陽丸 C:函館 D:榎本武揚 E:伊藤博文

正解は②

江戸の貧乏旗本の子として生まれた勝海舟は、苦学して蘭学や兵学を身につけます。

ペリー来航の際に提出した意見書を幕府に認められて長崎海軍伝習所に派遣され、航海技術を学びました。

万延元年(1860)、遣米使節の随行艦・咸臨丸の艦長となり、太平洋を横断しました。

帰国後、勝は日本にも強力な海軍が必要だと痛感し、将軍家茂に直談判して神戸海軍操練所を開きます。操練所には坂本龍馬や陸奥宗光など西国諸藩の武士や脱藩浪士らがいました。

ところが幕府は幅広い人脈を持ち、強気な意見をする勝のことを警戒するようになります。そして敵対する長州藩とのつながりを理由に勝の役職を奪い、操練所を閉鎖に追い込みました。

幕府は、第二次長州征討で敗北すると、長州藩に知り合いの多い勝に停戦交渉を任せます。また大政奉還後、討幕を目指す新政府軍が江戸に迫ると、勝は以前から交流のあった西郷隆盛と交渉し、総攻撃を中止させます。

勝は日本海軍の祖であり、江戸の町を戦火から防いだ江戸無血開城の立役者でもありました。

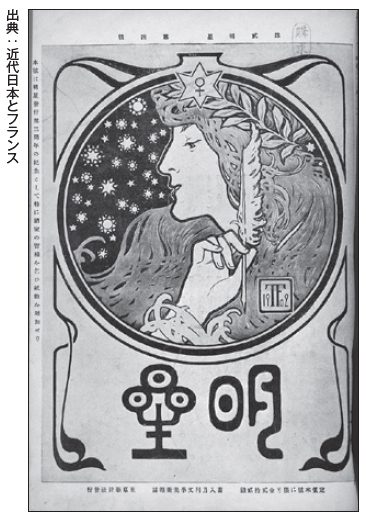

【問題3】与謝野晶子の詩が掲載された雑誌は?

戦争より弟の命のほうが大事だと表現した与謝野晶子の詩「君死にたもうことなかれ」。掲載した雑誌のタイトルはどれでしょう?

①『青鞜』

②『明星』

③『ホトトギス』

④『白樺』

正解は②

与謝野晶子は、大阪・堺の裕福な菓子屋に生まれました。家業を手伝うかたわら古典文学や尾崎紅葉の作品にふれ、短歌の投稿も行っていました。

22歳のときに歌人・与謝野鉄幹と出会って恋に落ち、単身で上京します。

詩集『みだれ髪』では恋心と若さへの自信を情熱的に歌いあげました。自由奔放な晶子の歌に世間は衝撃を受けますが、文壇では高い評価を得ます。

日露戦争が始まると雑誌『明星』に詩「君死にたまふことなかれ」を発表し、戦争よりも弟の命のほうが大事であるという心情を堂々と表現しました。

大正時代には、女性運動の先駆者・平塚らいてうが発刊した文学雑誌『青鞜』に協力。みずからも積極的に女性論を執筆し、女性の自立を訴えました。

私生活では家計を支えながら、11人の子どもを育て上げました。

【問題4】髙橋是清が金融恐慌に対してとった政策とは?

昭和2(1927)年に起こった、歴史的な銀行恐慌である「金融恐慌」。当時大蔵(現・財務)大臣だった高橋是清は、銀行で起こった「取り付け騒ぎ」(預金がおろせなくなる不安に駆られた人々が銀行の窓口に殺到すること)に対し、表面のみ印刷した200円札を銀行の窓口に積み上げることで、人々を安心させました。

さて、この金融恐慌で、同時に高橋が行ったことがありました。3つのうち正しいものはどれでしょう?

①工業製品の関税を引き上げて保護貿易主義に転換した。

②近隣諸国と金による支払い(金本位制)を通じて結束した。

③一時的に手形の決済や預金の払い戻しなどを猶予するモラトリアムを行った。

正解は③

大蔵大臣を歴任し日本経済を何度も救い、そのふっくらとした見た目からダルマ宰相と呼ばれた高橋是清は、波乱万丈の人生を送ったことでも知られています。

14歳でアメリカに留学するも奴隷として売られ、救出されて帰国したのち英語教師になるも遊びすぎて辞職に追い込まれ、農商務省(現・農林水産省と経済産業省)に就職して特許制度をつくるも、もうけ話にだまされて財産を失いました。

ところがその後、日露戦争の費用を集めるために欧米に向かい、戦費を調達したことでたちまち英雄に。やがて、日銀総裁や大蔵大臣を経て首相に就任しました。

一度は政界を引退しますが、昭和2年、田中義一内閣で44日間だけ大蔵大臣に復帰、金融恐慌を解決します。このとき行ったのが一時的に手形の決済や預金の払い戻しなどを猶予するモラトリアム(支払猶予令)です。

また、このとき銀行から預金を下ろせなくなる不安にかられた人々が窓口に殺到する「取り付け騒ぎ」がありました。実際、この騒ぎで銀行保有の紙幣が不足し、紙幣の印刷が間に合わないなか、急いで片面のみ印刷した紙幣を発行し、それを銀行のカウンターに積み上げさせます。そのお札の山を見た人々は安心して冷静さを取り戻した、というエピソードもあります。

昭和6(1931)年、昭和恐慌の真っ只中、再び頼まれて大蔵大臣になった高橋。恐慌からの脱出に力を注ぐとともに、軍事費抑制方針を打ち出し軍部を抑え込みました。これにより軍部に深い恨みを買い、二・二六事件で暗殺されました。

参考:1-1 広重の描く江戸火消の世界日本大百科全書(ニッポニカ)|小学館

:世界大百科事典|平凡社

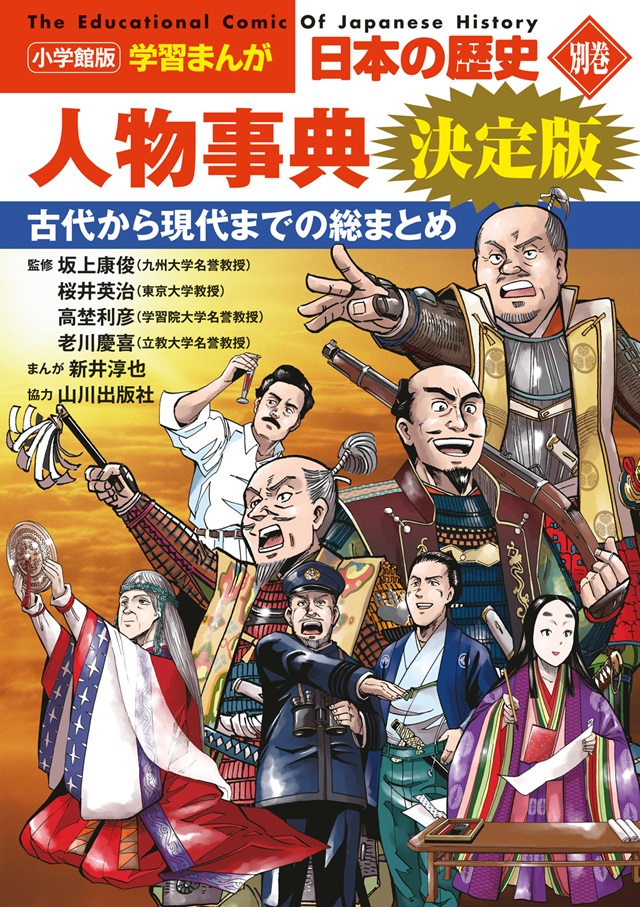

教科書の歴史人物を完全網羅!

クイズは『小学館版学習まんが 日本の歴史 別巻 人物事典 決定版』の歴史人物のエピソードからピックアップしたもの。本書は発売2年で累計140万部の大人気シリーズ『小学館版学習まんが 日本の歴史』から生まれた「人物事典」です。

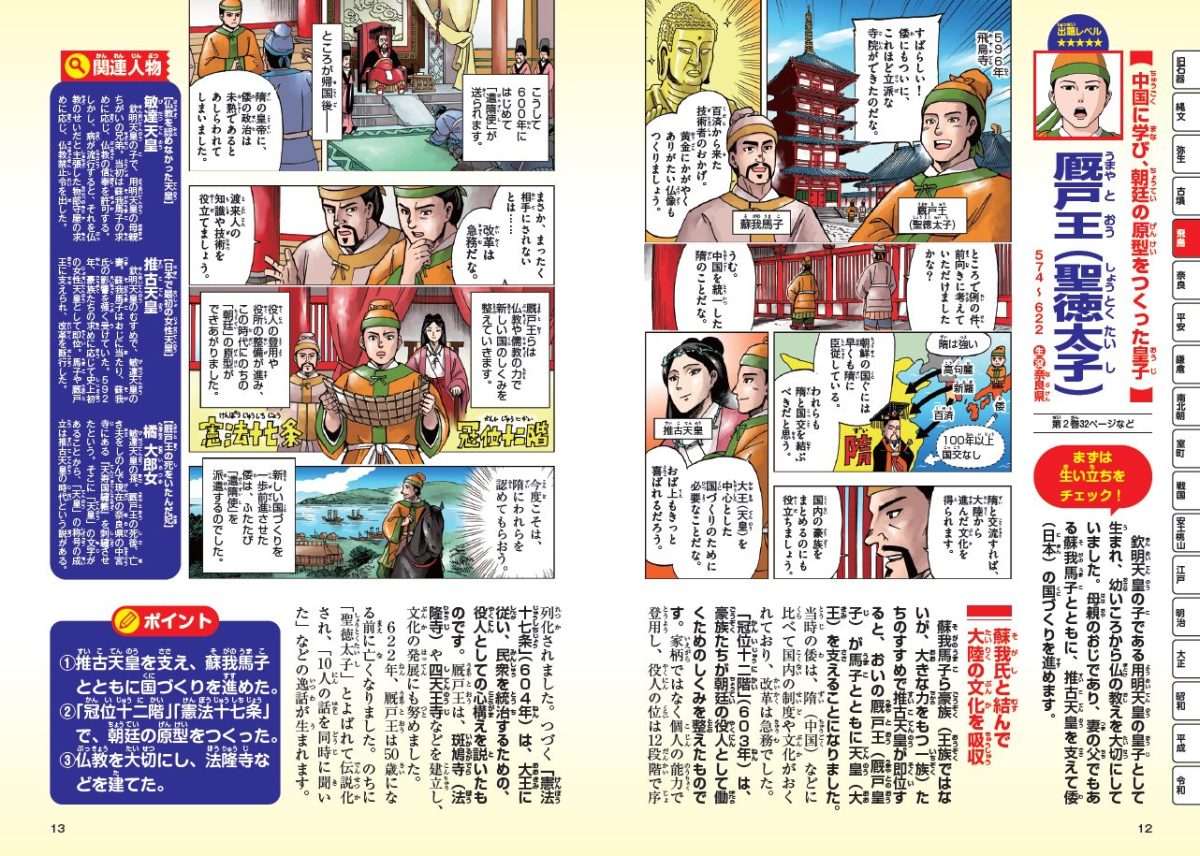

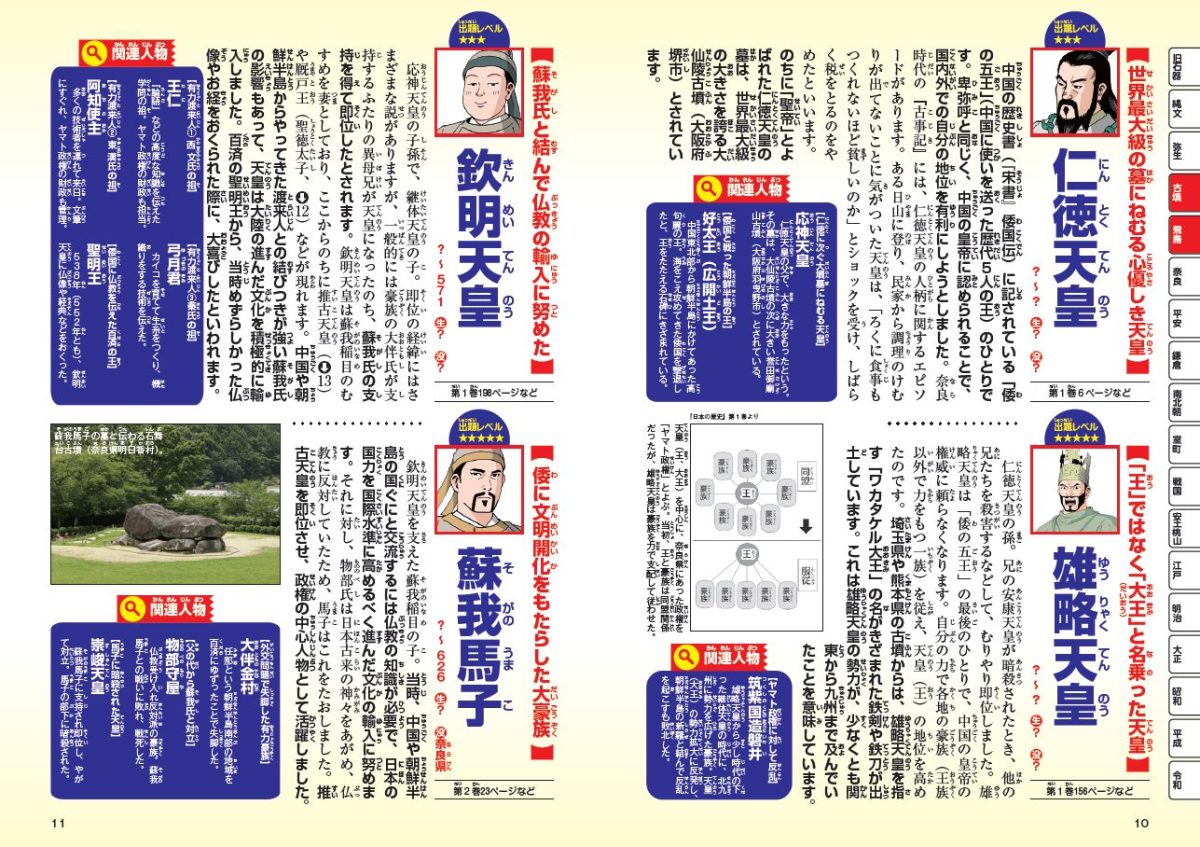

1章の「原始・古代」から5章の「現代」まで、歴史教科書で有名な山川出版社の協力のもと、小学校から高校の教科書に登場する人物1,118人を完全収録。教科書を執筆している一流の研究者が監修しているので信頼感も抜群です。

卑弥呼、厩戸王(聖徳太子)など小学校で習う最重要人物40人については、見開きのまんがつきでくわしく紹介。まんがを読む前にチェックすればよりいっそう理解が深まる【生い立ちをチェック】、知っておくとタメになる話【マメ知識】にも注目!

すべての人物は、試験での【出題レベル】を星5つで評価。過去20年以上にわたる大学入試センター試験や共通テストなどをもとに、試験での問われやすさを示したもの。またそれぞれの【関連人物】をチェックすることで、歴史の流れもよくわかります。

こちらのクイズにも挑戦!

構成・文/国松 薫 協力/小学館 学習まんが・百科編集部

古代から現代まで──歴史上の人物の生い立ちや経歴、キャラクター、また他の人物との関係を見ていくことで、“ストーリーとしての日本史”を味わうことができます。時代小説や歴史ドラマ・映画鑑賞にも役立ちます。