目次

小6長男の「ゲームを買う代わりにニワトリを飼わせて」から始まった激動の日々

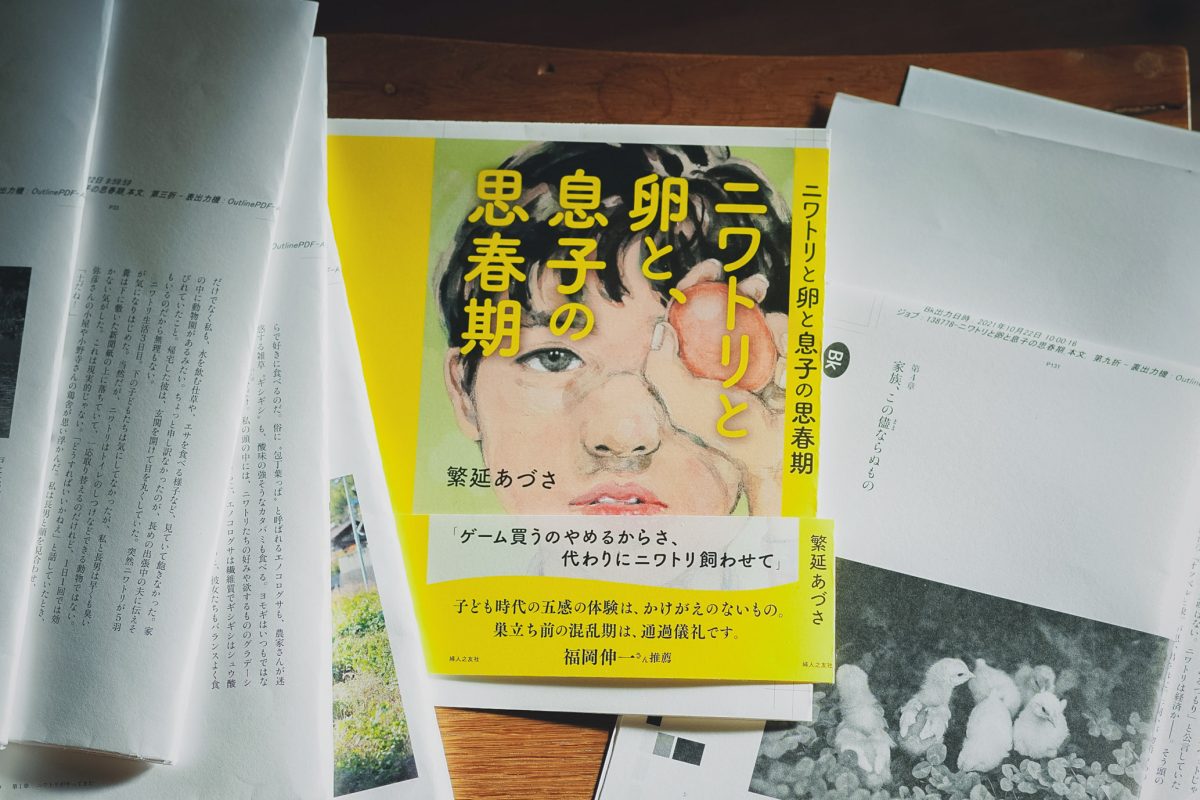

2022年に『ニワトリと卵と、息子の思春期』(婦人之友社)という本を出した。小6だった長男の「ゲーム買うのやめるからさ、代わりにニワトリ飼わせて」発言から始まる3年間を綴ったエッセイ。ニワトリを飼い、採卵して小遣いを稼ぎ、最後は絞めて食べる長男と、それに巻き込まれた家族の話。ニワトリを殺して食べる家族の様子、夫のリストラ、息子の家出。ずいぶん赤裸々に書いた。

あれから3年。「息子の思春期を振り返ってみないか」と声をかけてもらった。いざ書こうとすると、あれ? うそ⁉︎ ほとんど覚えていない。大変だったことは覚えているのに、その苦しさや辛さのリアルが蘇ってこない。自分でも驚いた。

〝出産みたいだ〟

そう思うのは、私がライフワークで出産撮影しているからか。経験したことのない凄まじい痛み、だったはずなのに、不思議と記憶から抜け落ちてしまっている。そういうところが、思春期と重なる。もっと言えば、第二子以降は、第一子ほどの苦しみではないという点もまた、思春期に通じて感じられる。

子どもの思春期は母にとっては第二の出産

母も子も経験したことのない未曾有の、産道をゆるませ、産み出す/くぐり抜けるという最初の出産と、一度拓かれた道をゆく次男や経産婦になった私では、身体的にも精神的にも違ったように思う。同じように、思春期で一度長男にふりほどかれた私の手は、もうゆるめ方を知っていて、嵐のような長男の思春期を目の当たりにしてきた次男も、もうそうする必要はないことを知っている。そんな想像が浮かんできた。

思春期の痛みや苦しみのリアルな感覚は失ってしまったが、それを振り返ってみるのは悪くないかもしれない。そう思うのもまた、出産撮影をしているから。わが子らはもう大きくなってしまったが、私はいつまでも出産や乳幼児のそばにいて、自分の出産や幼かったわが子らのことを繰り返し思い出している。そうやってようやく気づくこともある。そんな実感があるから、一瞬を何度も味わう写真のように、一度きりの経験を何度もリフレインさせてみたい。

一触即発の親子関係が続いて…

ニワトリという未知の生き物がやってきたことで、おのずと協力関係が生じ、ぎくしゃくした関係が紛れた時期もあった。が、そんなことで思春期をくぐり抜けられるわけがない。日々の生活態度や言動、他人の子には気にならないことが、自分の子となると気に食わないし、反抗的な態度をされると怒りが湧きあがって文句を言わずにはいられない。視界に入らなければまだよいが、同じ家に暮らすからそうもいかない。それは長男も同じだったろう。お互いに口火を切ったが最後、2時間コースの泥仕合に突っ込んでいく日々。

すわ家出?!一晩帰らなかった中3の長男。あえて探さなかった母

そんな長男が中3の夏、彼は突然家出した。ケータイもスマホもなく、どこにいるかわからない、連絡しようがない。真っ青になった。あとになって思ったのは、あれは長男は自身を危険に晒すことで私を苦しめようとしたのだろうということ。なぜって、それは私にとって自分と同じくらい大事な存在で、そのことを彼がわかっているからこそ、そうしたのだろうと思った。のちに原稿に書くとき尋ねると、「まあ、そうだったかもね」と曖昧な返事が返ってきた。それほど自覚的ではなかったようだが、はずれてもいない様子。

いや実際のところ、彼の家出はこの上ない策だった。帰ってくるのかもわからない長男のことを思い過ごした夜は、この先どうなるかわからない真っ暗なところを進んでいく感じがした。そういえば、初産の長い夜もそんなだったか。

「生きているかもしれないし死んでいるかもしれないが、とにかく今夜は寝よう」

あのとき、私はこう思った。気持ちを落ち着かせ、もう寝ようと自分を促していたわけだ。〝大丈夫、きっと生きてる〟ではなかったのは、自分を欺けない私らしさでもあるが、同時に〝死んでるかもしれない〟と思うことは、諦めることでもあった。どこをどう探しても見つかりそうにない中で、もしいま危険にあっていても助けられない、そういう〝いま〟をやり過ごすしかないと。 『ニワトリと卵と、息子の思春期』より

家出事件を契機に親子の関係性にあらわれた変化

翌日の夕方、長男は何食わぬ顔で帰宅した。お風呂に入り、お腹いっぱいご飯を食べて、そのまま満足そうに寝息をたてて居間で眠っていた。〝昨夜は一体何だったのか?〟と思わずにはいられなかったが、蒸し返すようで言えなかった。そのあとも、特に仲直りもなく、そもそも喧嘩もしてないのでその必要もなく、微妙なぎこちなさで再び日常は滑り出し、いつもの暮らしに戻った。ただ、あの一晩を経て、一触即発のような関係は徐々に減っていった。あのとき、なにが起きていたのだろう。

考えるに、〝家出〟というのは舞台装置だったのではないだろうか。居場所もわからず、彼がたとえいま危険な目にあっていても何もできない。その舞台装置の中で、ただただうなだれるしかなかった。あのとき私は、彼の命を半ば諦め、彼の母親であることを手放した気がする。それを本『ニワトリと卵と、息子の思春期』では、臨床心理学者・河合隼雄の言葉になぞらえ「母親殺し」と呼んでみた。

言葉で言うのは簡単だが、そのプロセスを踏むことは実際には難しい。なぜなら、私たちの暮らす家は、社会では未成年は親の管理下に置かれ、親は保護者として未成年を保護すると同時に管理しなければならない場所でもあるから。野生動物なら、機が熟せば子はおのずと巣立って別々に生きるだろうが、人間の社会ではそうもいかない。機が熟してもなお、飛び立つことを阻まれる鳥がいたら、その巣はどんなふうになるのだろう。

とっぴな想像だが、私たち親子は擬似的に別離を体験するために〝家出〟という演目を演じたのではないか? 自分たちではどうすることもできない社会の中で、どうにかしようとしたひとつのかたちとして。

たとえいま見つけても、どうせ大人しく帰らないだろう。いまは見つけない方がいいのかもしれない。

帰り道、交番のあかりが見えて、保護者として警察に通報した方がいいのかと一瞬思ったが、やっぱり何もしないことにした。これは、家庭というブラックボックスに潜むリスクでもある。いまどき、家出息子を捜さないというのも虐待にあたると言われたら、そうだろうとも思う。何かあれば社会から批判を受けるようなことなのかもしれない。けれど、そんなことに萎縮して判断したくはない。もし最悪の事態が起きたら、責められるのは私。死ぬほど後悔するのも私。世の中にはいろんなケースがあるだろうが、いまの私はこうしたい。自分たちのために。私はずっと〝保護者〟という役が嫌いだった。 『ニワトリと卵と、息子の思春期』より

もし警察に通報して、息子を無理やり連れ帰るような事態になっていたら、家出は台無しだったろう。息子を心配する気持ちに相反して、ある意味私も一緒になって彼の家出を遂行させたとも言える。互いに打ち合わせたわけでもないのに、なぜかそうなった。(いや、打ち合わせたらそれは家出じゃない) 私はやっぱり〝出産みたいだ〟と思ってしまう。身体を分離する最初の出産と、精神の相互依存から分離していく思春期の出産。そこに説明のつかないものがあるということが、私には最も出産らしく感じる。

みんな違う〝うまれるかたち〟。思春期にもそれぞれの〝かたち〟がある

出産を眺めながら思うのは、みんな生まれ方が違うということ。〝経膣分娩〟か〝帝王切開〟かという話ではない。陣痛の進み方やお母さんの様子、赤ちゃんが出てくるときの顔、泣き声、帝王切開で出てきた赤ちゃんだってそれぞれに違う。単純に〝みんな違う〟ということだけではなく、その子がそんなふうに生まれてきたことに「ああそうか」と納得したり腑に落ちることが多い。それは、それぞれの〝うまれるかたち〟と呼んでもよいかもしれない。

たとえば、ときに陣痛が停滞してしまうことがある。長時間のお産は母体にも負担があり歓迎できることではないけれど、生まれてみたら赤ちゃんの臍帯が短いとか、逆に長すぎて首に何重にも巻きついていて、生まれ出す/出るために必要な時間だったのかと感心させられる。あるいは、経膣分娩の予定が、早産などで急きょ帝王切開になることもある。生まれてみると、すぐに処置しなければならない状態だったことが判明して、ああそうだったかと思わせられることも。

子宮や赤ちゃんと言葉でやりとりできるわけでもないのに、打ち合わせずとも、なるようになっていく。その説明のつかない〝うまれるかたち〟に、私は生き物の妙を感じる。もし、思春期が第二の出産なら、やっぱりそれぞれの〝かたち〟があるんじゃないかという気がする。うちのみっともない家出劇場だって、私たちなりの〝かたち〟のあらわれだったと思いたい。

長男が大学進学で家を出た朝。見送ったときに浮かんできた言葉とは…

長男が大学進学で家を出るとき、5人家族はいよいよ終わりなんだと思った。そうなる前夜、娘の提案で家族みんなで百人一首と線香花火をした。あれほど反目し合っていた長男と夫が一緒に笑い遊んでいるという稀有な光景に、一瞬夢かと目を疑った。家族全員が、彼女の望みを叶えようと寄り集まれた。もっとも小さくか弱き娘こそが、わが家の鎹(かすがい)で、その力は大きい。

出発の日は、私と娘で長男を駅まで送り届けた。車から降ろし、サイドミラーに映る長男を見て浮かんできた言葉は「ここまで育ててくれてありがとうございました!」だった。自分でも思わず〝え? これまさか、親の言葉だったかー!〟と、込み上げていた涙より先に、笑いが漏れた。こんな気持ちになるとは。最後にまたひとつ教わった。

来年は次男が旅立つ。変わりゆく〝家族のかたち〟に思うこと

あれから一年。もうすっかり4人家族に慣れてしまったが、彼が帰省するときは「5人家族ってどんなだったっけ?」「お兄ちゃん帰ってきたら思い出すんじゃない」と次男や末っ子と話しながら、再び5人家族をやっている。そこには、ただの5人家族の再現ではない、ゆるやかな家族の続きがある。先日の帰省では、長男が次男との関係をあらたに結び直そうとしていたように、私には見えた。兄と弟であることは変わらないが、もう対等である。

一年後には、次男が家を出る。友人のようになんでも話せる彼がいなくなるのは寂しい。毎晩かき鳴らされるギターと歌声が聴こえなくなると、喪失感ハンパなさそうだが、それでも出ていく後ろ姿を見送るのは楽しみでもある。最近思う。子どもたちは私に欠けていたものを持たせるように、私を育ててくれていたのではないか、と。これもまた、子どもらにその自覚はないし、私もそんな気持ちで子育てしてきたわけではない。ただ、そうなっていく、ように見えるのである。

こちらの記事もおすすめ

写真/繁延あづさ

繁延あづささんの写真展「うまれるところへ」が東京・半蔵門で開催中!

繁延あづさ展「うまれるところへ」

開催場所: Gallery Focus(ギャラリーフォーカス) 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル5F

開催時期:3月29日(土)-4月26日(土) 12:00-18:00 *日・月曜日・祝日定休 入場無料

詳細は→こちら