「唾液」ってどんな液体?

唾液は口の健康度合いを示す大切なバロメーターで、一般的に健康な成人で1日に約1.0~1.5リットルの量が分泌されます。個人差はありますが、気温や年齢、体調、服用薬剤などの条件でも複雑に変動します。

三大唾液腺と呼ばれる耳下腺、顎下腺、舌下腺を中心に分泌され、頬や口唇などの口腔粘膜にある小唾液腺からも微量が分泌されます。(図1)

唾液は、ウイルスや細菌といった微生物などの増殖を防ぐ各種抗菌物質、細胞の老化を防ぐラクトフェリン、粘膜を保護するムチン、組織の修復に働く各種成長因子などの多彩な成分を含んでおり、無色透明の見た目以上に機能性に優れた液体なのです。

唾液と虫歯の関係

ミュータンス菌などの虫歯菌が、唾液中の糖分を栄養素として分解して産生した酸が歯を溶かし、虫歯が形成されます。

分泌されて間もない唾液は菌を含みませんが、口内ではわずか1ml中に1億個もの多くの細菌を含むようになります。

その一方で、唾液によって虫歯菌や歯周病菌などの微生物が洗い流される自浄作用が働くほか、リゾチームやペルオキシダーゼ、分泌型IgAなどの抗菌物質が作用し、微生物が増殖するのを抑えます。

また、唾液にはpH緩衝能と呼ばれる、飲食物で酸性やアルカリ性に傾いた口の中のpHをイオンなどの働きで正常な中性域(pH7付近)に戻す作用もあります。

一方、歯が酸で溶出(脱灰とも言います)した際、唾液中のカルシウムやフッ素のイオンが再び歯に沈着する「再石灰化」のメカニズムが働くため、脱灰された歯のエナメル質が修復されて、すぐには虫歯にならないことが明らかにされています。

つまり、唾液は虫歯の原因になる細菌を多く含みながら、抗菌物質で細菌の増殖を防いだり、傷んだ歯を再石灰化で回復させたりするなど、虫歯の形成に対してマイナスとプラスの二面性を持っているのです。

サリバテストとは?

サリバ(=唾液)テストでは、自分の虫歯になるリスクを判定することが可能です。このテストは、使用する商品キットや実施する医療機関により内容は異なりますが、一般的な検査項目を挙げてみましょう。

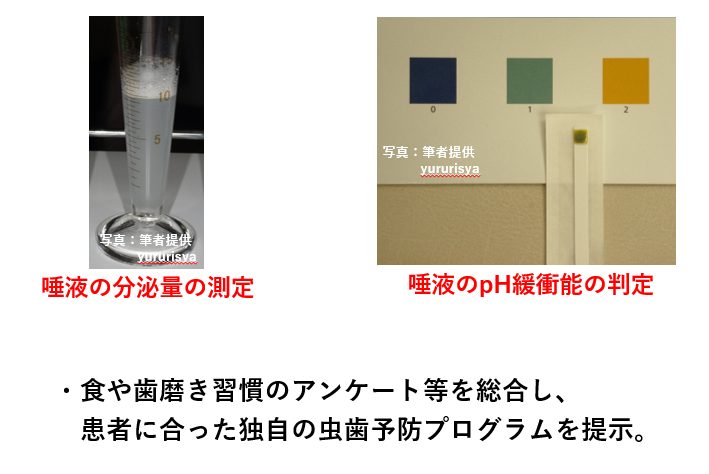

唾液の分泌量

専用の味のないガムを噛んで唾液を出し、5分間を目安に専用のメートルグラスで計測します(図2)。

唾液が少ないと先述した自浄作用や抗菌作用などが減弱するため、虫歯リスクが上がります。

pH緩衝能

飲食物で傾いた口内pHに対し、特に酸性から中性に回復させる能力が弱いと歯が溶解しやすくなるため、虫歯リスクが上がります。

採取した唾液を試験用ストリップ上に付着させ、色の変化で緩衝能の強弱を調べます(上図2)。

細菌検査

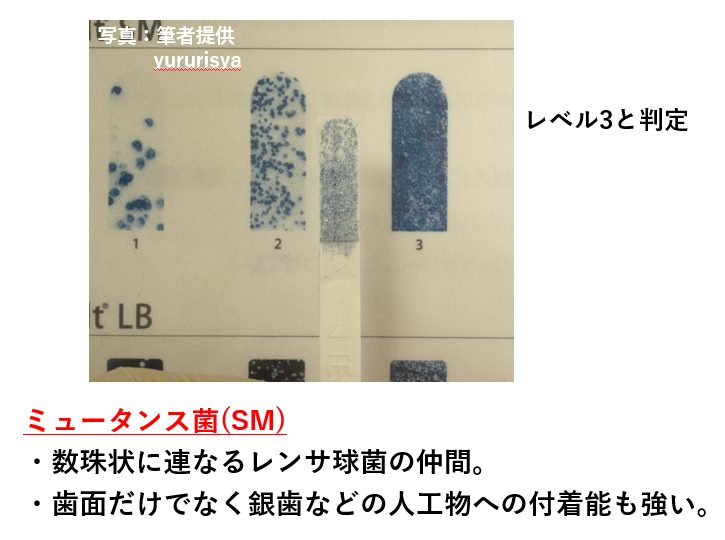

虫歯の原因になるミュータンス菌やラクトバチラス菌が含まれるかどうか、含まれる場合はどれくらいの量かを調べます。

ミュータンス菌は不溶性グルカンという粘着物質で歯に強力に付着して酸を産生し、虫歯を形成する大きな原因ですが、同じく酸を産生するラクトバチラス菌は、虫歯がさらに深部へ進行するのに関与すると言われます。

それぞれの菌を専用の培地(目的とする細菌が育ちやすいように栄養素が含まれている)に接種し、培養器に入れて2日~4日程度(菌や商品により異なります)培養します。

図3はミュータンス菌の検査結果ですが、培地上にある青くて丸いツブツブはコロニーと呼ばれ、一つの細菌が培地の栄養素により分裂して増殖し、目に見えるような膨大な数の菌の集合体を形成したものです。この症例ではレベル3(菌数が非常に多い)と判定されました。

ラクトバチラス菌の図4も同様に、培地上の白いツブツブがコロニーを示し、この症例ではレベル1(菌数が比較的少ない)と判定されました。

コロニー数が多いほど、唾液に含まれる細菌数が多いことを示すため、虫歯リスクが高いと判定されます。

これらの検査結果と食生活アンケートの結果(糖分を好む傾向にあるか、間食が多い習慣があるか、など)を総合して虫歯リスクを評価し、患者さんに合った最適な予防方法をお伝えします。

サリバテストの注意事項など

日本の保険制度では、病気になるのを防ぐ「予防」については適用されないため、虫歯予防の範疇に入る唾液検査は保険適用にはなりません。そのため、歯科医院により価格が異なる自由診療となりますが、数千円~1万円あたりが相場のようです。

また、唾液の正確な情報を得るために、検査前の飲食、歯磨き(マウスウォッシュ、うがい薬による消毒も含む)、運動、喫煙を控えるといった条件もあります。

一方、薬の服用があると唾液の分泌が影響を受ける場合がありますので、飲み薬を服用中の場合は事前に申し出る必要があります。

検査を実施する医療機関の指示に従い、正しく検査を受けるようにしましょう。

唾液の質や量を高めるために

これまでの内容から虫歯のリスクを下げるためには、唾液の質を高め、分泌量を増やすことが分かります。では、どうすれば唾液の質・量を向上できるのでしょうか。

細菌の数を減らす

唾液の質を表す指標として、細菌の数や種類が挙げられます。口の中には虫歯や歯周病に関係する病原菌はもちろんのこと、口の中の病気に直接関係しない菌も数多くの種類(1000種類以上)が知られますが、菌が少ない唾液ほど質が高い唾液だと言えるでしょう。

細菌数を減らす基本は、言うまでもなく毎日の丁寧な歯磨き。口内の菌は就寝中に増えやすいため、特に夕食後や寝る前の歯磨きは念入りに時間をかけて行いましょう。

間食を減らす

食事や間食、おやつの回数が多くて口の中が酸性に傾く時間が長いと、pH緩衝能で働くイオンなどの成分が大量に消費されてしまい、必要なときに不足する可能性があります。

正常なpH緩衝能を維持するためにも、漫然と飲食を続けることはせず、不要な間食やおやつは減らすようにしましょう。(関連記事はこちら≪)

唾液の量を増やす

唾液は様々な原因で減少し、加齢による唾液腺の萎縮・機能低下、ストレス、糖尿病に加え、目や生殖器にも乾燥を伴うシェーグレン症候群などもその原因として挙げられます。

また、薬を多数服用すると副作用としての口腔乾燥(口渇)があり、高齢者を中心に血圧を下げる降圧薬や利尿剤などの体内の水分調節に関与する薬剤、また、抗うつ薬・抗不安薬も唾液の分泌を抑制することが知られています。これらの中で該当するものがあれば、担当医と相談して薬の処方を変更するなど、改善をすることが大切です。

また、意識的に唾液分泌を増やす方法として、唾液腺マッサージがあります。頬や下顎のラインの内側の皮膚を、優しくほぐすように押さえましょう。(図5)

酸味のあるレモンや梅干しなどの食品を食べたり、上下の歯でしっかり咀嚼したりすることでも唾液分泌が促進されますが、普段から唾液を出すことを意識していると唾液腺の機能向上が期待できます。

よく噛むためには食物繊維の多い野菜(キノコ類、根菜類、海藻類など)を食べる、生野菜を食べるといった工夫をしましょう。

以上により、良質な唾液をたっぷり出して、口の中を健康に保つように心掛けてくださいね。

こちらの記事もおすすめ

記事執筆

歯科医師(歯学博士)・野菜ソムリエ。TV出演『所さんの目がテン!』(日本テレビ)等のほか、多くの健康本や雑誌記事・連載を執筆。二児の父でもある。ブログ「由流里舎農園」は日本野菜ソムリエ協会公認。X(旧Twitter)も更新中。HugKumでの過去の執筆記事はこちら≪

参考:

・島谷浩幸:頼れる歯医者さんの長生き歯磨き.わかさ出版,2019.

・オーラルケア:デントカルト関連サイト・資料.2025.