線状降水帯とは

「線状降水帯」という言葉は、夏場に発せられる天気に関する情報を理解するために欠かせない言葉です。線状降水帯の定義や発生メカニズムを解説します。線状降水帯の基礎知識を身につけましょう。

線状に連なり一定の場所に雨を降らし続ける降水域のこと

気象庁では線状降水帯を以下のように定義しています。

次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域。

つまり、連続的に発生した積乱雲が線状に並び、特定の地域に豪雨を降らせ続ける現象を線状降水帯というのです。積乱雲は通常30分~1時間程度で消滅することが多いものの、発生した地域では豪雨災害が警戒されます。

気象庁では、2021年から線状降水帯という言葉を使って気象情報を発信していますが、「何をもって線状降水帯とするか」は専門家の間でも見解の相違があるため、留意しておきましょう。

出典:降水 | 気象庁

:「顕著な大雨に関する気象情報」の新たな運用について~|気象庁報道発表

西日本から九州にかけて発生しやすい

線状降水帯は、九州・南西諸島・四国・紀伊半島など、日本の太平洋側で発生しやすいといわれています。特に九州は場所の特性上、積乱雲が発生しやすいため注意が必要です。

しかし、関東や東北でも線状降水帯が発生した事例は確認されています。「西日本ではないから線状降水帯の心配はいらない」と言い切ることはできません。

線状降水帯は梅雨の終わりごろ(6月下旬~7月上旬)に発生しやすいといわれています。梅雨末期は気象が不安定になりやすいため、線状降水帯が発生する条件が整いやすいのです。

線状降水帯の発生メカニズムとは

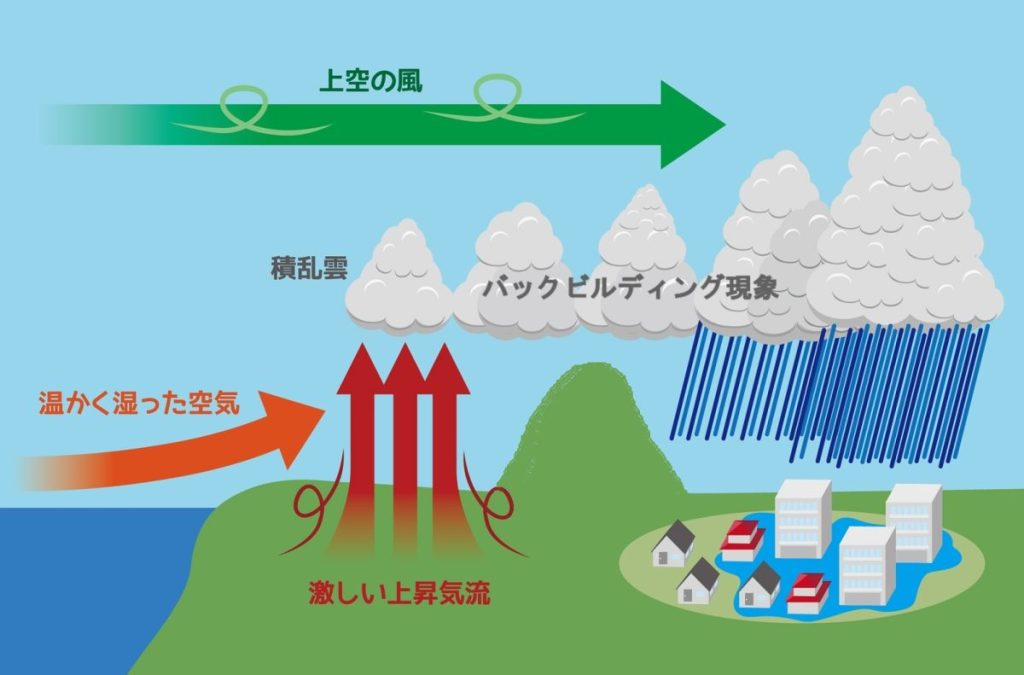

線状降水帯は以下のメカニズムで発生するといわれています。

1.地上付近を流れる暖かく湿った風が寒気や山にぶつかることで積乱雲が発生する

2.発生した積乱雲は、地上に激しい雨を降らせながら上空に吹く風に乗って移動する

3.積乱雲から吹き降りる風と地上付近を流れる風がぶつかり、最初に積乱雲が発生した場所でまた新たな積乱雲が生まれ、再び上空の風に流され移動する

4.これらの経過を繰り返すことで、積乱雲が連なって同じ場所に雨が降り続く

移動する積乱雲の後ろで新たに積乱雲が発生する現象を「バックビルディング現象」といいます。線状降水帯と併せて覚えておくと、気象現象に関する理解が深まるでしょう。

出典:集中豪雨をもたらす線状降水帯とは? – ウェザーニュース

線状降水帯の完全な予測は難しい

気象庁が発令する線状降水帯に関する情報には、「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」と「顕著な大雨に関する気象情報」とがあります。

線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけとは、線状降水帯による大雨が予測される際に、半日前から「線状降水帯」という言葉を用いて発表される情報のことです。大雨に対する心構えを整えるための情報といえます。

顕著な大雨に関する気象情報とは、大雨による災害発生リスクが高まっていることを「線状降水帯」という言葉を使って解説する情報です。危険な場所にいる人に避難を呼びかける情報となっています。

なお、線状降水帯の発生を半日前から正確に予測するのは現時点では困難で、予測精度には限界があるとされています。しかし、たとえ線状降水帯が発生しなくても、上記の情報が発令された場合には、災害級の大雨になる可能性は極めて高いといえるでしょう。

線状降水帯による被害を最小限に抑えるには

線状降水帯による被害から身を守るには、線状降水帯の発生を知らせる情報が発令された際、適切な行動を取ることが重要です。加えて線状降水帯の発生に備えて準備をしておけば、さらに安全を確保できる可能性は高まっていくでしょう。線状降水帯による被害を抑える方法を解説します。

「顕著な大雨に関する情報」が発表されたら

顕著な大雨に関する情報が発令された場合、すでに土砂災害や洪水が発生する可能性がこの上なく高まっているといえるでしょう。道路が冠水していたり雨で周囲が見えなくなっていたりするなど、屋外避難によるリスクが高まっている場合には、屋内避難が推奨されます。

戸建て住宅に住んでいるのであれば、崖や山から一番遠い場所にある2階以上の部屋に避難します。マンションやアパートであれば、より上層の階に避難するのが適切です。

ただし、土石流の発生が懸念される場所に住んでいる場合には、土石流の危険性が低い地域へ避難するか、造りがしっかりしている建物の高層階に避難する必要があります。

日頃からできる線状降水帯への備え

線状降水帯の発生に備えるには、日頃から「ハザードマップ」を確認しておくことが大切です。お住まいの自治体が作成したハザードマップをチェックし、自宅周辺の自然災害のリスクを確認しておきましょう。併せて災害が懸念されるときの避難場所を確認し、避難経路を考えておくことも重要です。

また、非常用持ち出し袋を用意しておくのも線状降水帯発生への備えになります。非常食・水・懐中電灯・簡易トイレなど、避難時に必要な非常用グッズをまとめておくと、いざというときにも落ち着いて行動できます。

万が一への備えが命を守る

線状降水帯は、夏場に注意しなくてはならない気象現象のひとつです。特に西日本で発生することが多いとされているものの、日本であればどこでも発生する可能性があるため、広く注意が必要といえるでしょう。

日頃からハザードマップを確認したり、非常用持ち出し袋を用意したりするなどの備えが求められます。しっかりと準備を整えて、もしものときにも困らない体制を整えておきましょう。

こちらの記事もおすすめ

構成・文/HugKum編集部