インテリアショップ「イデー」所属後、独立。雑貨やインテリアのデザイナーとして、親子に大ヒットした「fun pun clock(ふんぷんくろっく)」のデザインも手がけた土橋陽子さん。インテリアにまつわる記事を執筆したり、ライフスタイルのコンサルティングも行ったりと、多方面で活躍中です。

モンテッソーリ教育を勉強中の土橋さんがつくるインテリアには、いつも「家族の笑顔」が中心にあります。そこで、私たちがかんたんに取り入れられる「家族のためのインテリア」のヒントを数回にわたって教えてもらいます。

自分で準備をすることで、自立心が育まれます

送り迎えだけでない、親の役割

お子さんはなにか習い事をしていますか? そろそろなにか始めたいと考えて、教室を見学に行っている方も多いかもしれませんね。こんなふうに、何度も見学を重ねたり、実際に体験をしたりして「ここに通おう」と親子で決めた習い事。この時期、習い事を継続するには、ある程度親の関わりも大切と私は考えています。

それは、子どもが習い事を「続けたくなる」環境を作ってあげることです。それはつまり、「自分で用意ができる」こと。どこに何があるか、ものの置き場所がきちんと決まっていることです。これを親子できちんと決めておくだけでも、子どもは習い事の準備が自分でできるようになります。

親がササッと荷物をまとめて「さ、行くわよ」と出かけていたのでは、子どもはいつまでたっても「自分の習い事」という実感がわきません。自分で習い事に使う道具や本をそろえ、出かける準備を行なってはじめて「ママ、行くよ!」と自分で向かうことができるのです。

子どもが扱いやすい、有孔ボードを活用しましょう

まず、習い事に持っていくバッグやリュックを、見やすいところにかけましょう。その際、有孔ボードはとても重宝します。私の家でも、大活躍しています(上写真)。フックをつけて、子どもが手に取りやすい位置に習い事の道具をかけておく。これだけでも、つねに目に入るので、子どもは習い事を意識します。

また、有孔ボードにつけたフックは高さも場所も変えられるので、成長過程の子どもにはとても適しています。子どもが自分で配置を変えられるのも、「自分でやった」満足感を得られますよね。

有孔ボードは大きさや穴の大きさなど、たくさん種類があります。選ぶ際、穴の大きさが5㎜で、隣合う穴の中心の距離(ピッチ)が250㎜のものが、市販のフックなど多くの金具に合いやすい仕様です。もし、有孔ボードを壁につけることが難しいようなら、インテリアに合う金具を、子どもの背丈に合わせた位置に取り付けるのも有効ですよ。ボードは、壁材を確認して、下地がしっかり入っている強度の高い場所に取り付けましょう。

収納は、子どもが「ひと目で見渡せる」ことを意識

子ども用の棚は、奥行きが「浅い」のがベスト

最近、ロボットやプログラミングなどの習い事に通うお子さんも多く見かけます。これは、細々としたパーツを扱いますよね。ほかにも、習い事にはいろいろな教材や道具を使うものもたくさんあります。その道具をしまっておくのに、子ども専用の棚を用意してあげましょう。

子どもにとって一番の理想の収納は、「ひと目で見渡せる」ことです。ひと目で見渡せるということは、すなわち「奥行が浅い」ものです。おすすめは、奥行き20㎝前後です。だいたい奥行が15㎝くらいだと、文庫本が収納できるサイズ。こんなふうに考えるとイメージがわくのではないでしょうか。

棚の置き場所は「親も見えるところ」に

習い事の道具を収納した棚は、家族全員が見える「リビング」がおすすめです。ポイントは「親の目にも触れる場所」であること。ちなみにわが家では、子どもたちのピアノの本やおもちゃを、リビングのテレビボードの収納にいれていました。ピアノはリビングに置いてあるので、練習のときも親が様子を見てすぐに立ち会うことができます。

最近はカウンターキッチンの下に置く、手ごろなサイズの収納も種類豊富。奥行きが浅いものが多く見つかるので、棚の代わりにこちらを活用するのも手ですよ!

また、なにをどこに置くのか「ものの住所」を子どもといっしょに決めましょう。字を書けるなら、名前シールに油性ペンで「ブロック」など子どもに書いてもらうのもおすすめです。大人は多少読みにくくても、自分で書いた字を子どもはちゃんとわかっています。

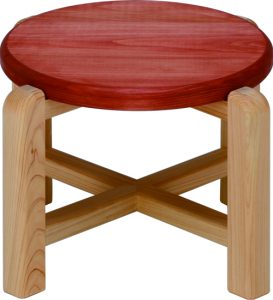

作業しやすい椅子とテーブルがあれば、自分から始めます

子どもに大人用の椅子を使わせるのはNG。子どもが「作業しやすい」環境を整えましょう

その日に教わったことを復習する必要のある習い事もあるでしょう。テーブルや机を使って、子どもが自然と「もう一度やってみようかな」と思うような工夫も、インテリアでかんたんに叶います。

子どもに大人用の椅子を使わせるのはNG。自分の身体のサイズに合った椅子は、子どもの自主性を促します。自立した子どもに育てたいと願うなら、子どもサイズの椅子はそろえてあげたいものです。この時期なら、20㎝や27㎝の椅子がいいのではないでしょうか。椅子は、背もたれのないものが理想。寄りかかることがないので、自然に腰を真っ直ぐに、いい姿勢が身につくからです。

また、テーブルは日本に昔からある「ちゃぶ台」がぴったり。高さがだいたい33㎝、リサイクルショップなどでもお手頃に見つかります。親は、子どもの利き手側になんとなく座ってあげましょう。これで、子どもは安心して自分から作業を始めるでしょう。

子どもは親に「ほめられたい」ものです

習い事を始めると、あとは教室にお任せ!という人も多く見かけます。でも、習い事を継続させたいのなら、親はもっと関わってあげることが大切だと思います。

「今日、こういうことを習ったんだよ」「こんなことができるようになった!」と子どもが報告してきたらきちんと話を聞いてあげたり、「今日、新しいことができたのよ」と子どもの前でパパに報告してみたり……。親がどれだけ興味を持っているか、頑張りに対するフォローがあるかないかで、子どものやる気は変わります。

幼児は、とにかくパパやママが大好きです。ほめられたいし、喜んでくれたら自分の喜びも倍増! 習い事を続けるにあたって、このポイントを心のどこかに留めておいてくださいね。

お話をうかがったのは…

インテリアショップ「イデー」に所属後、独立。デザインや記事の執筆など、インテリアに特化した活動に加え、ライフスタイルのコンサルティングなども行う。 家族の時間に笑顔を増やすアナログ時計「funpunclock」シリーズデザイナー。仕事と並行して、モンテッソーリ教師の資格取得を目ざして、モンテッソーリ教育理論を学び直し中。

取材・構成/三宅智佳