目次

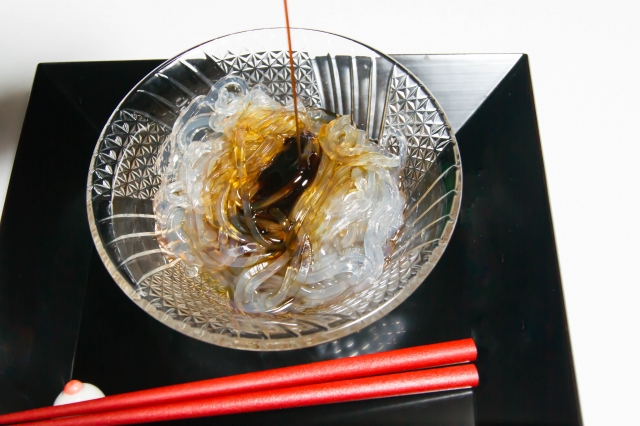

ところてんを黒蜜で食べる近畿地方

ところてんの食べ方は関東や名古屋など、三杯酢をかけるところもあるようですが、からしを添えて酢醤油をかけて食べるのが一般的だと思います。

しかし、京都や大阪などの近畿地方では、黒蜜をかけて、甘味として食べるのが通常です。

奈良時代に中国から伝わった、ところてんの製法

ところてんの歴史は意外に古く、奈良時代に中国から製法が伝わったとされています。庶民が食べるようになったのは江戸時代から。初めはからし酢で食べていたそうですが、旨みを増すために酢に醤油を足すという味付けが全国に広まりました。

一方、都があった奈良や京都では、ところてんの製法が伝わった同時期、貴族の間で砂糖が流行していたそう。しかし砂糖は高価な輸入品。国内で生産され広く一般に砂糖が普及したのは、江戸時代後期のことでした。

奄美地方と琉球(沖縄地方)では薩摩藩の糖業振興策のもと、江戸初期には黒砂糖が量産されるように。琉球産の黒砂糖が大阪の市場に廻送されたのは、正徳3年(1713)のことでした。白砂糖よりも安価な琉球産の黒砂糖は庶民にも手に入れやすく、京都や大阪などでは黒砂糖を煮詰めた黒蜜をかけるようになったのでは、と推測されます。

ところてんを冷凍乾燥させたものが「寒天」

あんみつなどに入っている寒天は、ところてんを冷凍乾燥させたもの。また、黒蜜をかけても美味しい葛切りは、ところてんと形状がよく似ています。だから、ところてんに黒蜜をかけて食べても、違和感がないのでしょうね。

名古屋で伝わる独特な食べ方の風習

一方、甘酸っぱい三杯酢でところてんを食べるのが定番の名古屋。その食べ方にもユニークな風習があるんだとか。

保存技術がまだ整っていなかった昔。ところてんは非常に腐りやすい食品で、途中で切れると傷んできたという合図。その特性を活かし、傷んでないか確認するために、あえてお箸一本で食べたのだそう。それが節約好きな名古屋人の気性と合致。いまだその習慣を受け継ぐ人も多いそうです。

食物繊維が多く含まれ整腸作用がある「ところてん」

食物繊維が多く含まれ整腸作用がある、ところてん。便秘解消や生活習慣病の予防も期待できます。おかずで食べている人はぜひ黒蜜で、甘味として親しんでいる人は酢醤油や三杯酢をかけて。是非、味変にチャレンジしてみて!

構成/tsurumaki